Bionik für flache Kameras

Elektronisches Insektenauge

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Halbierte Bauhöhe

Es stehen mehrere verschiedene Pro¬totypen bereit, mit gleicher Optik, unterschieden nur durch ihre Bildsensor-Chips. Anfangs waren das Spezialausführungen, entwickelt am Fraun¬hofer IIS in Erlangen. In der neuesten Generation sitzen kommerziell erhält¬liche Bildsensor-Typen mit noch höherer Lichtempfindlichkeit, gefertigt von On Semiconductor (vormals Aptina Imaging): für höchste Bildqualität ein Typ mit 14 MP und einem Pixelraster (Pixelpitch) von 1,4 µm in monochrom und farbig. Für eine Pilotserie wird ein 3,4-MP-Bildsensor mit einem Pixelraster von 2,2 µm verwendet.

Weil die einzelnen Bildkreise so klein sind, kann die Brennweite der Mikrolinsen deutlich kürzer als die eines einzigen großen Objektivs sein. In diesem Fall sind es 1,25 mm. Damit ist es den Fraunhofer-Forschern gelungen, die Gesamtdicke der Kamera bis auf 2 mm zu reduzieren, halb so viel wie bei konventionellen Ausführungen mit vergleichbaren Parametern (numerische Apertur und Auflösung). Der Abstand zwischen Linsenebene und Bildsensor ist fest. Wegen der sehr kurzen Brennweite bleibt die Abbildung bis zu sehr dichten Objektabständen hin scharf.

Die 135 Einzelbilder überlappen sich in ihren Inhalten jeweils etwa zur Hälfte. Die Abtastdichte im Objektbereich ist dadurch verdoppelt. Die Inhalte werden dann von der zugehörigen Software zum endgültigen Gesamtbild zusammengefügt. Dieses erreicht derzeit 1280 × 720 Pixel (0,9 MP). Bald werden 4 MP erreicht sein und theoretisch sollten bei 3 mm Dicke bis zu 10 MP möglich sein. Die Zeitdauer für die Berechnung eines Bildes liegt bei 10 ms, was für Bewegtbildaufnahmen kurz genug ist.

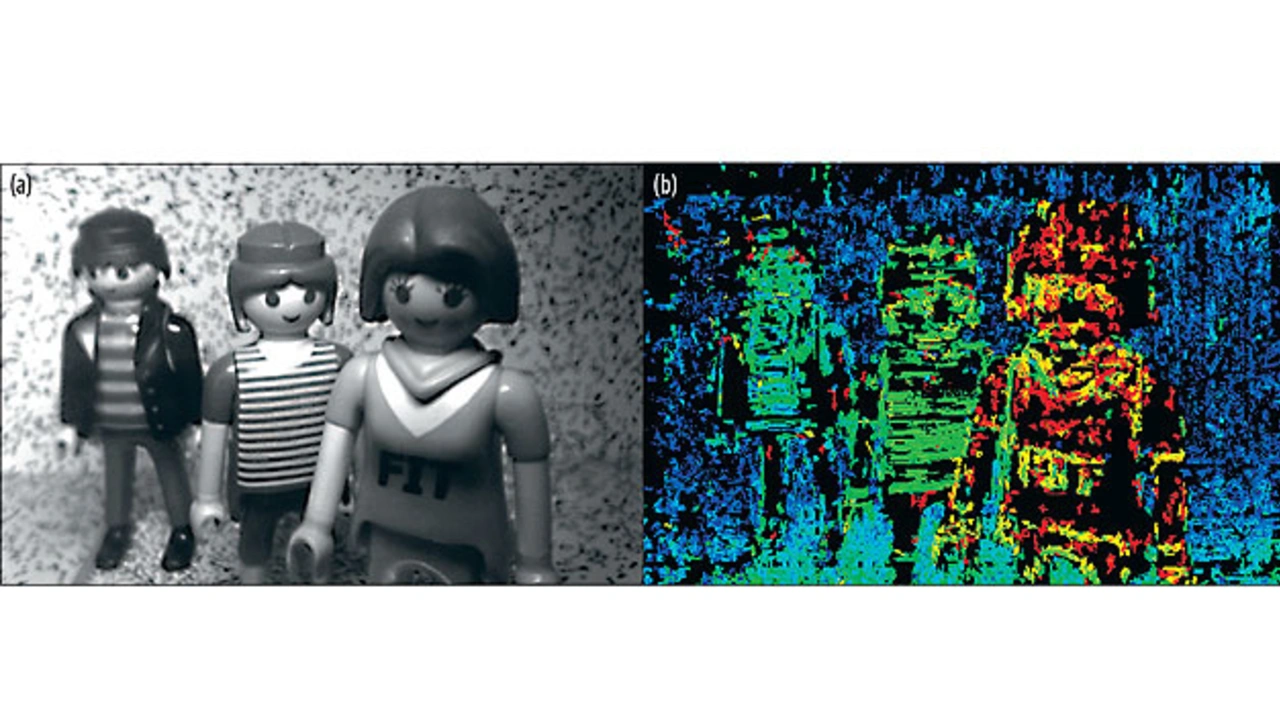

Die hohe Redundanz in den Rohbilddaten erlaubt es, zusätzlich zu den 2D-Bildern für geringe Objektentfernungen auch Tiefeninformation zu gewinnen. Dazu haben die Jenaer ein spezielles Softwaretool entwickelt, das die Disparitäten zwischen einem Mikrobild und seinen vier Nachbarn (oben, unten, rechts, links) auswertet. Allerdings geht das wegen sehr aufwendiger Rechenarbeit (inklusive Plausibiltätsprüfung) deutlich langsamer als beim 2D-Bild. Derzeit sind mit einem monochromen Bildsensor drei Bilder pro Sekunde möglich, und die Auflösung der Tiefenkarten beschränkt sich auf 640 × 360 Pixel. Die Darstellung kann in Falschfarben erfolgen (Bild 3). Im Gegensatz zu aktiven Stereomethoden hängt die Tiefenauflösung hier wesentlich vom Kontrast der Szene und vom Objektabstand ab.

Ausgeklügelte Herstellung

Das wesentliche Know-how liegt in der Ausführung des optischen Systems. Ein Übersprechen zwischen benachbarten optischen Kanälen ist zwingend zu verhindern, damit keine „Geisterbilder“ entstehen. Aufgebaut ist das optische System aus zwei Glasplatten, dazwischen sind drei Blendenebenen angeordnet (Bild 1). Auf der Oberseite der oberen und auf der Unterseite der unteren Glasplatte werden aus einem mittels UV-Bestrahlung ausgehärteten Polymer die Mikrolinsen-Arrays hergestellt – mit leicht unterschiedlichem Raster. Zwischen dem Mikrolinsen-Stapel und dem Bildsensor ist eine Platte aus schwarzem Kunststoff eingefügt, versehen mit schrägen, konischen Löchern, die als zusätzliche Blenden¬elemente dienen (Bild 4). Indem das Linsenraster etwas größer ist als das Kanalraster auf dem Chip, streben die Richtwirkungen aller Kanäle auseinander. Der insgesamt erfasste Raumwinkel beträgt 58 ° × 46 °.

Ausgeklügelte Kameraherstellung Bilder 4-6

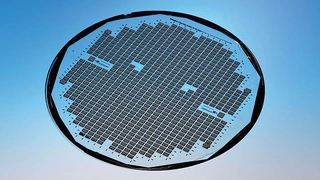

Ausgangsbasis sind Glaswafer mit 200 mm Durchmesser (Bild 5), ausreichend für mehrere hundert Mikrolinsen-Arrays. Der Zusammenbau all dieser Elemente erfordert ein sehr hohes Maß an Präzision. Dafür kooperieren die Entwickler auch mit einem industriellen Partner.

Bald Kameras überall

In einer ersten Pilotserie wurden am IOF 1250 derartige Kameras hergestellt. Bild 6 zeigt zwei verschiedene Einzelmodule. Bis sie für eine groß angelegte Massenproduktion reif sind, werden laut Aussage von Entwicklungsleiter Dr. Andreas Brückner aber noch einige Jahre ins Land gehen. Weil noch erhebliche fertigungstechnische Probleme zu lösen sind, werden serienproduzierte Ausführungen vermutlich in vielen Aspekten anders konstruiert werden als die derzeitigen Varianten. Schon jetzt geht der Trend dahin, die Zahl der Kanäle weiter zu reduzieren und dafür deren Auflösung entsprechend zu steigern.

Was bereis heute möglich ist, sind breite Tests im realen Umfeld. Neben dem Smartphone eröffnen sich vielfältige Anwendungen in anderen Bereichen. Theoretisch ist die Mikro-Kameratechnik für die kostengünstige Massenproduktion von Spionagegeräten geignet (Little Brother is watching you). Es ergeben sich aber auch ethisch weniger bedenkliche Anwendungen, etwa in der Medizin und vor allem im industriellen Umfeld. Mikro-Kameras eignen sich überall dort, wo der zur Verfügung stehende Bauraum extrem klein und eine hohe Pixelzahl nicht die oberste Forderung ist. Durch die letztere Eigenschaft und die dadurch schlechtere automatisierte Auswertbarkeit der Bilder relativiert sich auch die Schnüffelgefahr wieder etwas. Es ließe sich z.B. der Innenbereich von extrem eng gebauten Maschinen visuell überwachen. Ein Vorteil neben der flachen Bauform ist dabei die sehr große Schärfentiefe.

Literatur, Weblinks

[1] Lemme, H.: Pseudo-Fortschritte bei Bildsensoren. Elektronik 2010, Ausgabe 10, S.32.

[2] Lemme. H.: Elektronisches Fliegenauge. Elektronik 2004, Ausgabe. 16, S.30.

[3] http://www.facetvision.de

[4] http://www.laserfocusworld.com/articles/print/volume-52/issue-11/features/novel-cameras-ultrathin-mobile-cameras-with-facet-optics-are-maturing.html

- Elektronisches Insektenauge

- Halbierte Bauhöhe