Kontaktlose Energieübertragung

Sicherheitstechniken im Qi-Standard

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Per Leistungsbilanz Fremdkörper detektieren

Nachdem diverse Datenpakete zwischen dem Sender und dem Empfänger ausgetauscht und positiv bestätigt wurden, kann die eigentliche Leistungsübertragung stattfinden. Der Sender erzeugt sein magnetisches Wechselfeld in Abhängigkeit von den Steuer-Datenpaketen des Empfängers, um letztendlich eine stabile Ausgangsspannung zu gewährleisten. In diesen Datenpaketen wird auch die empfangene Leistung übermittelt.

Gleichzeitig ermittelt der Sender mit Hilfe seiner eigenen Messwerte die gesendete Leistung. Eine direkte Gegenüberstellung der beiden Leistungen zeigt bereits auf, dass auch in einem Wireless-Power-System ohne Fremdkörper, ein Ungleichgewicht besteht. Schaltungsbedingt gibt es Verluste, die unbedingt berücksichtigt werden sollten, z.B. die ohmschen und die Schaltverluste im Wechselrichter, ebenso die Verluste in den Ferriten und in den Abschirmblechen.

In der Regel sind diese Verluste als bekannte Verluste in der Firmware des Senders abgelegt. Anders verhält es sich mit den bekannten Verlusten auf der Empfängerseite, die sich z.B. durch einen metallischen Rahmen und das Gehäuse ergeben. Diese Eigenmetalle (Friendly Metals) können meistens mit Hilfe von Widerständen am Empfänger vordefiniert werden. Die Berücksichtigung der bekannten Verluste und der empfängereigenen Metalle in der Leistungsbilanz bereinigt das Ungleichgewicht der gemessenen Leistungswerte.

Die Leistungsbilanz wird kontinuierlich ermittelt, um die bekannten Verluste ergänzt und anschließend ausgewertet. Falls zwischen der Sender- und der Empfänger-Spule ein metallischer Fremdkörper liegt, erzeugen die Wirbelströme zusätzliche Verluste, die in der Leistungsbilanz registriert werden. Überschreiten diese Verluste einen gewissen Schwellwert, schaltet sich der Sender ab und die Leistungsübertragung wird beendet. Das soll verhindern, dass sich ein Fremdkörper unnötig erwärmt und ggf. den eigentlichen Empfänger, z.B. ein Smartphone, aufheizt.

Praktisch verhindert dieser Mechanismus den Fehlerfall, dass sich die Zelltemperatur von Akkus außerhalb der Spezifikation bewegt. In diesem Zusammenhang ist wiederum wichtig zu verstehen, wo dieser Schutzmechanismus besonders effektiv ist. Die Wirbelströme im Fremdkörper sind außer zur Arbeitsfrequenz auch zur magnetischen Flussdichte direkt proportional, die an den Schenkeln der Spule die höchste Amplitude aufweist und weniger hoch in der Spulenmitte ist.

Begrenzung der Feldstärke

Der Qi-Standard legt die Schaltung und Wirkungsweise des Senders sehr detailliert fest, um insbesondere den Handlungsrahmen auf der Empfängerseite so flexibel wie möglich zu halten. Die Empfängerseite ist bei Qi bis auf die Kommunikation kaum spezifiziert. Dadurch wird erreicht, dass auf der Empfängerseite die Miniaturisierung sehr ausgeprägt werden kann. Typischerweise sind die Empfänger-ICs nur wenige Quadratmillimeter groß:

- BD57011AGWL, 5 W, ca. 9 mm2,

- BD57015GWL, 10 W, ca. 13 mm2 und

- BD57016GWL, 15 W, ca. 18 mm2.

Zusätzlich wird der für ein Empfänger-IC gewählte Halbleiterfertigungsprozess auf eine spezifische Spannungsklasse limitiert. Sie legt auch die maximal zulässige Spannungen fest, die in dieser Applikation an den IC-Eingängen anliegen dürften.

Die maximale zulässige Spannung am Gleichrichter im Empfänger liegt typischerweise bei 20 V. Es gibt allerdings einen Betriebsfall, in dem die Spannung überschritten werden könnte: Dann, wenn der Empfänger die maximal verfügbare Leistung abruft und anschließend sehr schnell vom Sender entfernt wird.

Die meisten Qi-Wireless-Power-Systeme werden in einer Serienresonanzschaltung betrieben. In dieser ist die induzierte Spannung umgekehrt proportional zur magnetischen Kopplung. Beim schnellen Entfernen fällt die magnetische Kopplung rapide ab. Auf der Senderseite verringert sich die Last im Wechselrichter und der Strom steigt schneller als die Stromregelung sie kompensieren kann. Der Anstieg im Stromfluss induziert im Empfänger eine höhere Spannung am Gleichrichter, sie kann sehr leicht den maximal zulässigen Wert erreichen.

Die Strommessung im Sender erfolgt klassischerweise im Gleichstrompfad; diese ist systembedingt träge, sodass zusätzlich eine Schwellwertdetektion ähnlich wie beim analogen Ping im Resonanzkreis zwischen den Kondensatoren und der Spule angesetzt wird. Der Stromanstieg erhöht ebenfalls die Spannung über den Bauelementen im primärseitigen Resonanzkreis. Wird hier ein spezifischer Schwellwert erreicht, schaltet der Sender den Wechselrichter ab und irreparable Schäden am Sender können verhindert werden.

Sicherheits- und Schutzfunktionen

Die Kombination aller Sicherheitsmerkmale macht ein Qi-Wireless-Power-System robust. Sie greifen ineinander und kompensieren so gegenseitig die Schwächen einzelner Sicherheitsfunktionen. So ist beispielsweise die Auswertung der Güteveränderung zum Erkennen von Fremdkörpern in der Mitte der Spulen besonders effektiv. Für Fremdkörper an den Spulenschenkeln eignet sie sich allerdings weniger. Dafür liefert die Leistungsbilanz bei an den Spulenrändern platzierten Fremdkörpern besonders gut detektierbare Messwerte – und weniger gute Ergebnisse wenn ein Fremdkörper sich in der Mitte der Spulen befindet.

Das Wireless Power Consortium (WPC) hatte bis vor einem Jahr etwa 240 Unternehmen als Mitglieder gelistet. Innerhalb eines Jahres ist die Mitgliederanzahl auf über 400 Unternehmen gestiegen. Allein diese Entwicklung zeigt, dass sich der Qi-Standard gefestigt hat und zunehmend Fürsprecher findet. Rohm Semiconductor ist Mitglied im WPC, engagiert sich dort im Board of Management und arbeitet gemeinsam mit anderen WPC-Mitgliedern in diversen Arbeitsgruppen an der Weiterentwicklung des Qi-Standards.

Eine kontaktlose Energieübertragung lässt sich mit wenigen Handgriffen im Labor umsetzen, aber eine sichere und interoperable Leistungsübertragung erfordert tiefgehendes Wissen und breite Erfahrung. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Konzept so umgesetzt werden soll, dass es als Produkt wirtschaftlich attraktiv ist.

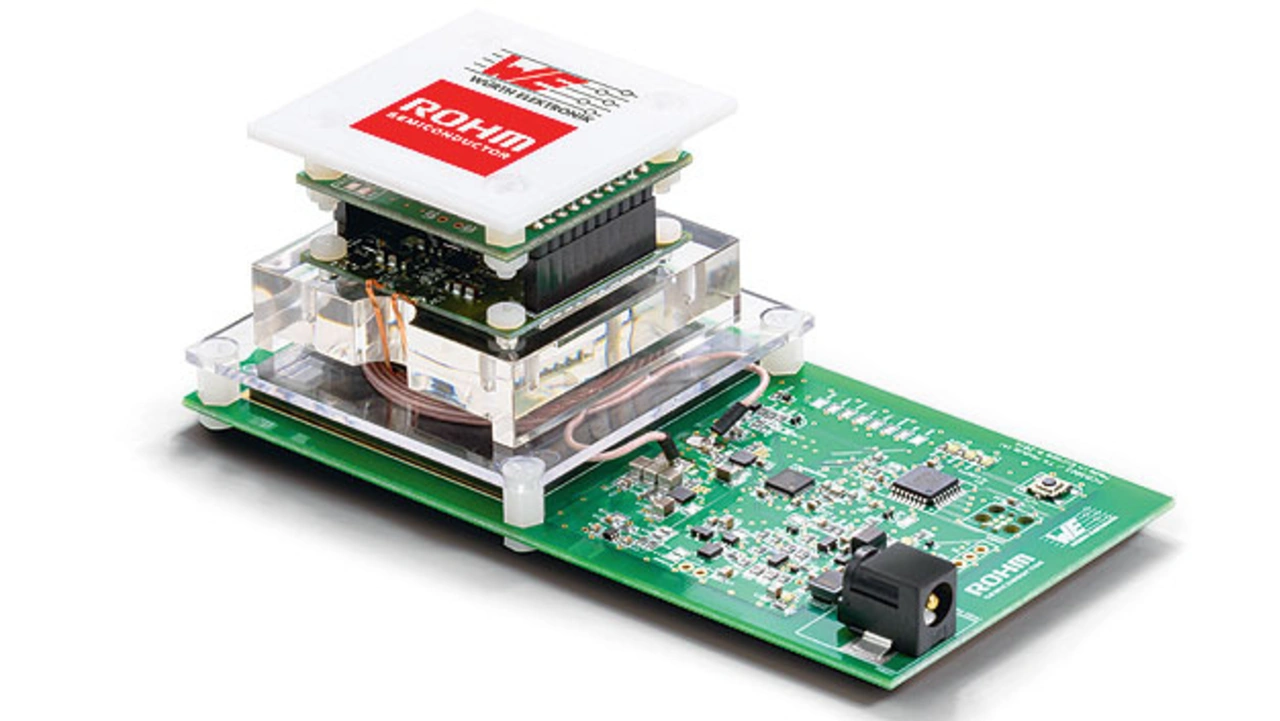

Vom Wissen und den Erfahrungen der Fachleute, die am Qi-Standard mitarbeiten, können Entwickler von Wireless-Power-Systemen profitieren – wenn sie bei ihrer Arbeit auf ICs setzen, die entsprechend dem Qi-Standard zertifiziert wurden, z.B. den Sender-IC BD57020MWV [2] – kombiniert mit dem Mikrocontroller ML610Q772-B03 [3] – für beide Profile BPP (bis 5 W) und EPP (bis 15 W) und den Empfänger-IC BD57015GWL [4] für EPP (bis 10 W) von Rohm. Sender- und Empfänger-IC sind auch die Hauptbestandteile des Evaluierungs-Kits (Bild 4), das Rohm in Kooperation mit Würth realisiert hat und seit Ende 2016 anbietet [5]. Mit ihm lässt sich die kontaktlose Energieübertragung sehr einfach testen und in ein System integrieren.

Die Qi-Zertifizierung ist ein weiteres entscheidendes Sicherheitsmerkmal für Entwickler und auch für Endanwender. Sie gliedert sich in einen Compliance-Test der die Qi-Spezifikation prüft und einen Interoperabilitätstest, der den operativen Betrieb des Wireless-Power-Systems (DUT, Device Under Test) mit einem definierten Satz von Qi-Produkten testet. Die Zertifizierung garantiert, dass die Spezifikationen des Standards eingehalten werden und auch beurkundet sind – bestätigt mit dem offiziellen Qi-Logo des WPC.

Literatur

[1] Wireless Power Consortium, www.wirelesspowerconsortium.com

[2] Wireless Power Transmitter IC BD57020MWV. Rohm Semiconductor, Datenblatt, www.rohm.de/web/de/datasheet/BD57020MWV/bd57020mwv-e

[3] ML610Q772 8-bit Microcontroller. Lapis Semiconductor, Datenblatt,

www.lapis-semi.com/en/data/datasheet-file_db/miconlp/FEDL610Q772-01.pdf

[4] Wireless Power Receiver IC BD57015GWL. Rohm Semiconductor, Datenblatt, www.rohm.de/web/de/datasheet/BD57015GWL/bd57015gwl-e

[5] Wireless Power Design Kit for Medium Power. Rohm Semiconductor, www.rohm.com/web/eu/wireless_power

Der Autor

Dipl.-Ing. Winfried Bilgic

hat Elektrotechnik an der Universität Duisburg-Essen studiert. Seit seinem Eintritt bei Rohm Semiconductor ist er im technischen Support tätig. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Power Management und in den Wireless-Power-Applikationen.

Seit 2015 ist er für die FAEs in den Bereichen Automobil, Industrie und Komsumgeräte im European Design Center verantwortlich.

Winfried.Bilgic@de.rohmeurope.com

- Sicherheitstechniken im Qi-Standard

- Per Leistungsbilanz Fremdkörper detektieren