»One size fits all« gibt es!

DC/DC-Wandlermodule für ein breites Spektrum von Anwendungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Enfluss des Wirkungsgrades

Berechnung der Batterielebensdauer

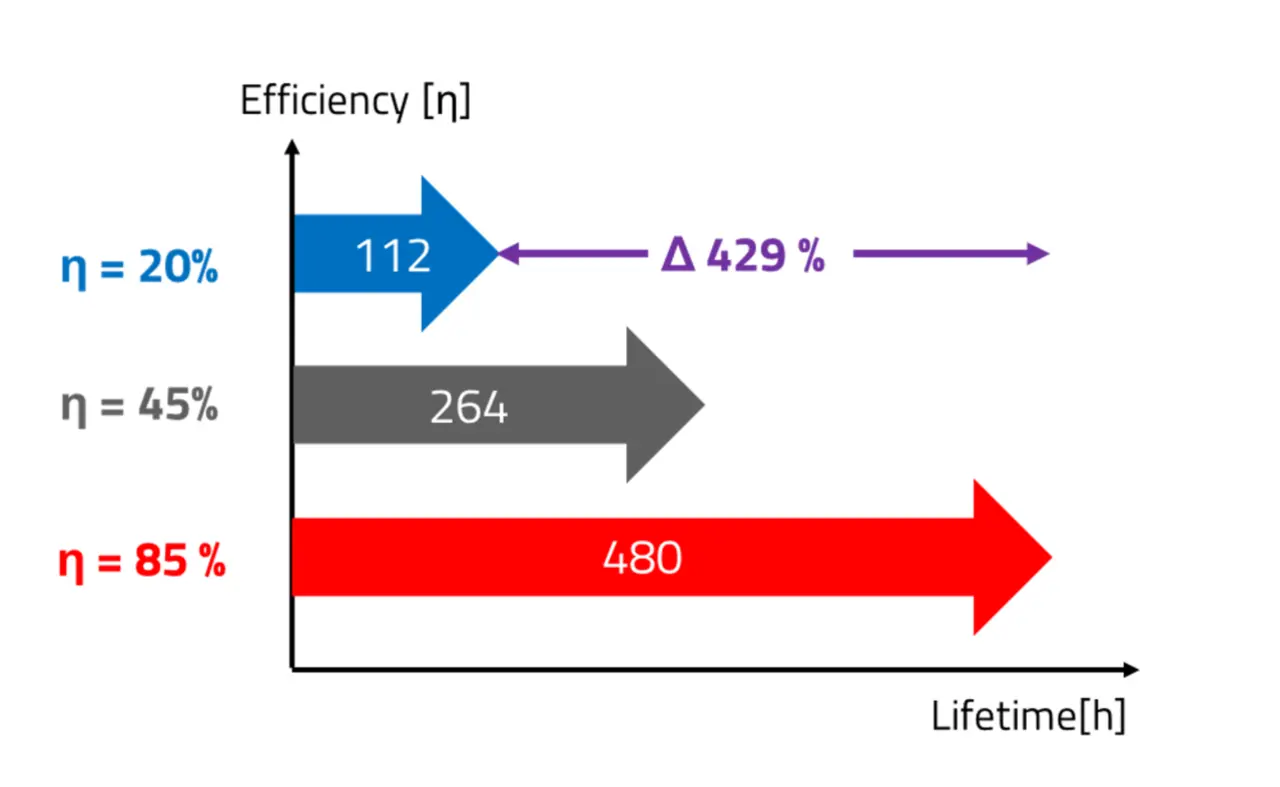

Wie wirkt sich der Wirkungsgrad eines Power-Moduls auf eine Anwendung aus, die von einer Batterie versorgt wird? Ein Beispiel mit einer 2800-mAh-Batterie zeigt, wie wichtig ein hoher Wirkungsgrad für die Lebensdauer der Batterie ist.

Berechnungsbeispiel:

- Batterie mit 2800 mAh Kapazität

- Laststrom der Anwendung von 10 mA

- Ausgangsspannung Leistungsmodul 1,8 V

Drei verschiedene DC/DC-Wandler-Wirkungsgrade (20 %, 45 % und 85 %)

Der Wirkungsgrad ergibt sich aus Gleichung 2.

η = POUT/PIN =(VOUT x IOUT)/(VIN x IIN) (2)

- η=Wirkungsgrad

- POUT=Ausgangsleistung [W]

- PIN=Eingangsleistung [W]

- VOUT=Ausgangsspannung [V]

- VIN=Eingangsspannung [V]

- IIN=Eingangsstrom [A]

- IOUT=Ausgangsstrom [A]

Die Eingangsleistung PIN und der Eingangsstrom IIN ergeben sich aus den Gleichungen 3 und 4.

IIN = PIN/VIN (3)

PIN = (VOUT x IOUT)/η (4)

Die Batterielebensdauer ergibt sich aus Gleichung 5.

T= Q/IIn (5)

- Q=Batteriekapazität [mAh]

- T=Batterielebensdauer [h]

Beispielrechnung mit η = 20 %, η = 45 % und η = 85 %:

PIN = (1,8V x 0,01A) /20% = 90 mW; IIN = 90 mW/3,6V = 25 mA;

T= 2800 mAh/25mA" = 112 h

η = 20 %: T = 112 h

Entsprechend werden die Ergebnisse für die anderen Wirkungsgrade:

η = 45 %: T = 264 h

η = 85 %: T = 480 h

Die Anzahl der Stunden, die die Batterie hält, ist in Bild 4 in Abhängigkeit vom Wirkungsgrad des DC/DC-Wandlers dargestellt. Ein Anstieg des Wirkungsgrads von 20 % auf 85 % führt zu einer um über 400 % längeren Lebensdauer der Batterie. Dies führt zu längeren Betriebszeiten zwischen den Ladevorgängen, längeren Wartungsintervallen usw.

Leistungsverluste und thermisches Derating

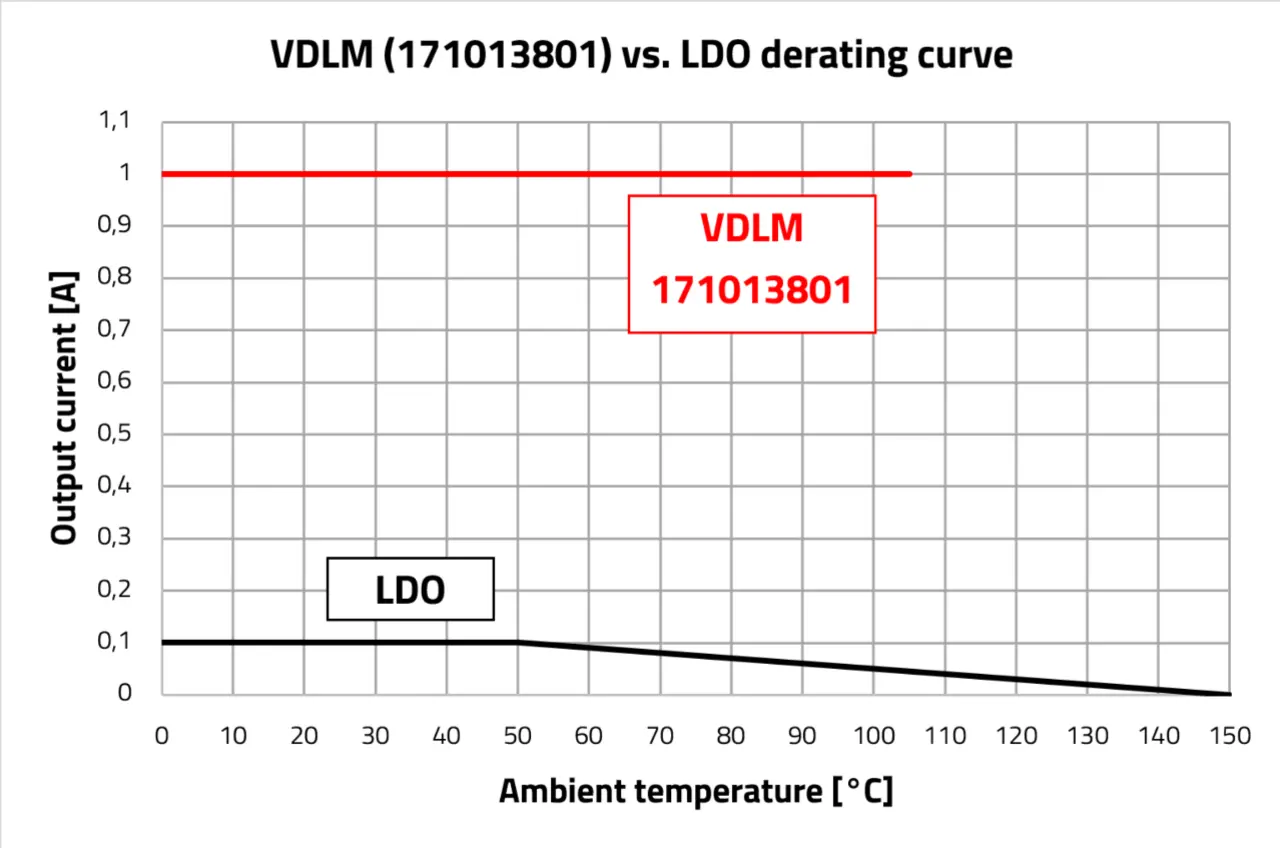

Eine weitere Auswirkung des höheren Wirkungsgrads, die insbesondere bei Anwendungen mit begrenztem Platzangebot relevant ist, ist ein geringerer Temperaturanstieg des Umrichters. Vergleicht man die Derating-Kurven der VDLM-Familie mit denen eines LDOs in einem ähnlichen Gehäusedesign, wird der negative Einfluss der Verluste auf die Leistung deutlich.

Bild 5 zeigt den negativen Einfluss der Verlustleistung auf die Ausgangsstrombelastbarkeit des LDO (Low Drop-out-Regler). Der für den Vergleich verwendete LDO ist für VIN = 40 V und IOUT = 1 A ausgelegt.

Das Derating eines LDOs setzt von Anfang an ein. Aufgrund des Funktionsprinzips eines LDOs sind die Verluste bei einem Verhältnis von VIN = 24 V zu VOUT = 5 V zu hoch. Das heißt, der LDO kann nur 0,1 A liefern, obwohl er für 1 A ausgelegt ist. Im Gegensatz zum Power-Modul muss für den Betrieb eines LDOs bei höheren Verhältnissen von VIN zu VOUT immer eine zusätzliche Kühlung vorgesehen werden.

Im Gegensatz dazu zeigt der VDLM 171013801 kein Derating bis zu 105°C mit einem Ausgangsstrom von 1 A für VIN=24 V bis VOUT=5 V, was bedeutet, dass die Größe, das Gewicht und die Kosten der Lösung im Vergleich zu einer auf einem LDO basierenden Lösung viel geringer ausfallen.

Über 90 Prozent der in den 171013801 eingebrachten Leistung wird für die Versorgung der Anwendung verwendet. Im Vergleich dazu verwendet der LDO nur 20 % der Eingangsleistung für diese Aufgabe, während die restlichen 80 % der Leistung in Wärme umgewandelt werden, die vom LDO abgeführt werden muss.

Der Betrieb mit niedrigem Wirkungsgrad führt zu fünf Nachteilen:

- Zusätzlicher Energiebedarf für den Betrieb der Anwendung

- Höherer Energiebedarf für den zusätzlichen Kühlaufwand (aktive Kühlung)

- Geringere Zuverlässigkeit aufgrund der hohen Temperaturbelastung des Bauteils

- Höherer Entwicklungsaufwand und höhere Kosten für das Wärmemanagement

- Die Gesamtlösung ist größer

Sequenzierung der Spannung

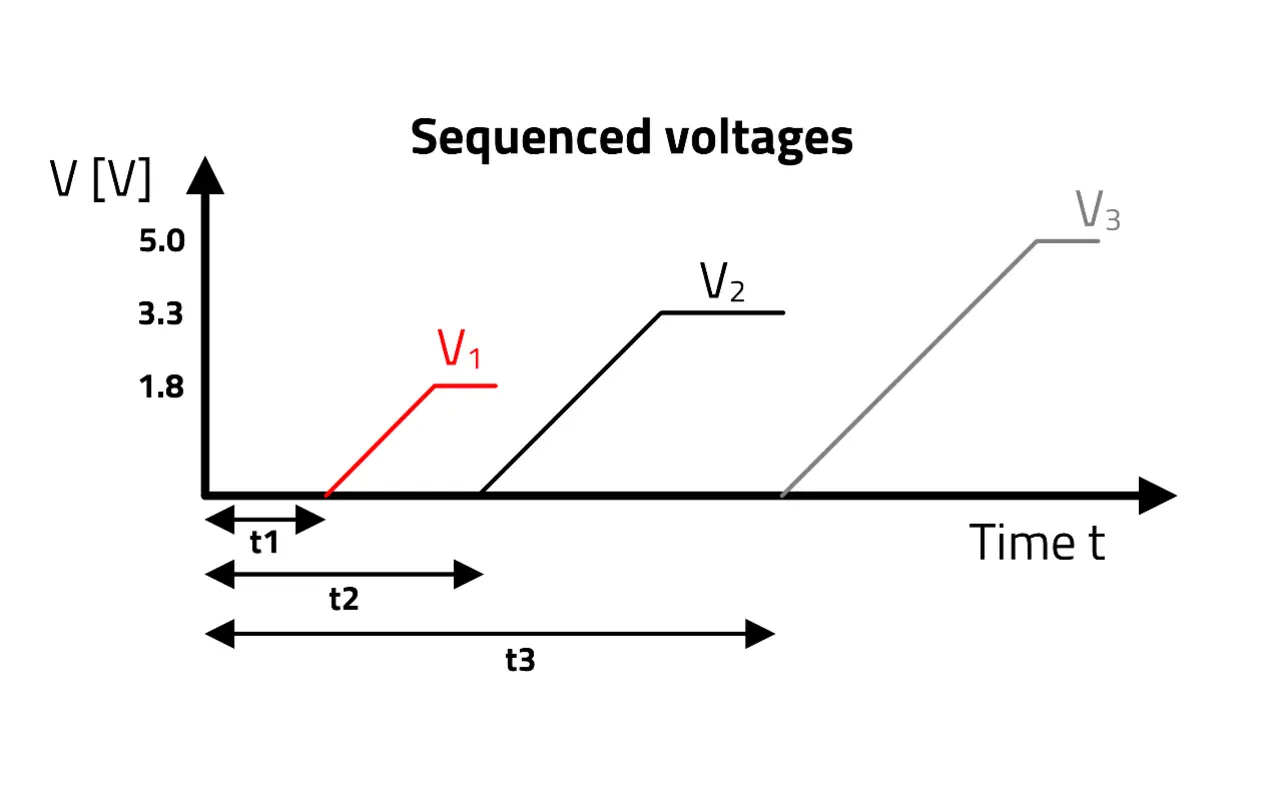

Bei Systemen, die mehrere Schienenspannungen benötigen, wie z. B. Mikrocontroller und DSPs, müssen die Spannungen in einer bestimmten zeitlichen Abfolge bereitgestellt werden. Bild 6 zeigt dieses Verhalten als Beispiel.

Die drei Spannungen V1, V2 und V3 werden nicht gleichzeitig an die Last, z. B. den DSP, angelegt. Jede der Spannungen wird nach einer bestimmten Zeitfolge auf den DSP geschaltet. V1 wird nach der Zeit t1 eingeschaltet. Die zweite Spannung V2 beginnt zu steigen, nachdem V1 ihren Nennwert erreicht hat. V3 wird als letztes zugeschaltet. Die Spannung beginnt zu steigen, nachdem V2 ihren Nennwert erreicht hat. Allerdings muss hier V2 doppelt so lange wie V1 auf ihrem Nennwert sein, bevor V3 zu steigen beginnt.

Um eine solche Art der Spannungssequenzierung zu realisieren, benötigt das Power-Modul zwei Funktionen, die dies unterstützen.

- Freigabefunktion - Legt fest, dass der Wandler mit dem Schalten beginnt, wenn der Schwellenwert erreicht ist.

- Power-Good-Funktion - Sobald VOUT über einem bestimmten Schwellenwert liegt, z. B. 90 %, geht der PG-Pin in den High-Zustand über.

Bild 7 zeigt das Leistungsmodul 1, das über den EN-Pin, der mit VIN verbunden ist, eingeschaltet wird. Sobald die Ausgangsspannung VOUT1 von Modul 1 typ. 90% erreicht hat, geht der PG-Pin in den High-Zustand über. Wenn nun der PG-Pin von Modul 1 mit dem EN-Pin von Modul 2 verbunden wird, schaltet das PG-Signal Modul 1 ein. Dies führt dann zu einer sequentiellen Erhöhung der Ausgangsspannung von Modul 2. Die Module starten also sequentiell nacheinander.

Ein weiterer positiver Effekt des sequentiellen Einschaltens der Module ist, dass der von der vorgeschalteten Versorgung gelieferte Eingangsspitzenstrom ebenfalls gesteuert wird. Würden die Module gleichzeitig in Betrieb genommen, würden sich ihre Eingangsströme addieren und möglicherweise den Grenzwert der vorgeschalteten Quelle überschreiten.

One size fits all

»One size fits all« bedeutet, dass ein Leistungsmodul die Anforderungen vieler Anwendungen erfüllt. Das VDLM 1710X3801 unterstützt diese Strategie in zweierlei Hinsicht. Erstens decken die reinen Leistungsdaten viele Anwendungen vom niedrigen bis zum mittleren Leistungsbereich ab, unabhängig davon, ob es sich um eine PoL-Anwendung oder eine 24-V-DC-Bus-Anwendung handelt:

- VIN = 3,5 bis 38 V

- IOUT = bis zu 3 A

- VOUT = 0,85 bis 13 V

- LGA-12EP-Gehäuse

Zweitens schafft die Verwendung eines integrierten Power-Moduls, das als fertige Lösung einfach in eine Anwendung eingefügt werden kann, Abhilfe, wenn es darum geht, dass Voll- und Leichtlasten unterstützt werden müssen oder auch das Sequenzieren von Spannungen. Das Modul ist in allen Bereichen, die für einen DC/DC-Wandler wichtig sind, vollständig getestet.

Autor:

Timur Uludag erwarb seinen Abschluss eines Dipl.-Ing. in Mechatronik an der Fachhochschule Regensburg, Deutschland. Anschließend arbeitete er mehrere Jahre als Hardware-Ingenieur auf den Gebieten Schaltnetzteile und analoges Schaltungsdesign. Seit 2015 ist Uludag als Senior Technical Marketing Manager bei Würth Elektronik eiSos in der Geschäftseinheit MagI³C Power Modules tätig. Dort ist er auf die Roadmap-Planung und Markteinführung neuer Leistungsmodule spezialisiert.

Literatur

[1] Datenblätter für die MagI³C-VDLM MicroModules von Würth Elektronik: https://www.we-online.com/de/components/products/MAGIC-VDLM

- DC/DC-Wandlermodule für ein breites Spektrum von Anwendungen

- Enfluss des Wirkungsgrades