»One size fits all« gibt es!

DC/DC-Wandlermodule für ein breites Spektrum von Anwendungen

Verschiedene Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an den Eingangsspannungsbereich, das Schaltverhalten, den Wirkungsgrad und die Spannungssequenzierung. Moderne DC/DC-Power-Module können all diesen Anforderungen gerecht werden.

Der Trend im Bereich der DC/DC-Power-Module geht weg von der Spezialisierung hin zu einem »generalistischen« Ansatz. Das bedeutet, dass die Leistungsmodule nicht mehr nur eine herausragende Eigenschaft haben, die sie für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung benötigen, sondern einen bunten Strauß von Merkmalen aufweisen, die sie für ein breites Spektrum von Anwendungen interessant machen.

Bild 1 zeigt eine kleine Vielfalt von Anwendungen für nicht isolierte miniaturisierte DC/DC-Wandler-Leistungsmodule in unterschiedlichen Umgebungen. Das Leistungsmodul in einem Kamerasystem für Sicherheitszwecke wird mit 5 V versorgt. Der DC/DC-Wandler erzeugt dann die benötigten 3,3 V für den Bildverarbeitungsprozessor. Die Stromaufnahme wiederum ist zeitabhängig. Nur wenn ein Bild aufgenommen wird, benötigt das System Energie.

Batteriebetriebene Anwendungen wie Wearables und tragbare Geräte erfordern eine hocheffiziente Stromversorgung, um eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten. Die interne Batterie wird von einem DC/DC-Power-Modul versorgt, das aus 5 V Eingangsspannung 3,6 V zum Laden der Batterie erzeugt.

Oszilloskope benötigen Analog-Digital-Wandler (ADCs) als wesentlichen Bestandteil zur Messung der Spannungen und deren Umwandlung in einen digitalen Wert. Die 5 V für den ADC werden mit einem DC/DC-Power-Modul erzeugt, das aus dem internen 12-V-DC-Bus des Oszilloskops versorgt wird.

Steuergeräte für die Lagerlogistik hingegen werden direkt an einen 24-V-DC-Bus angeschlossen. Sie müssen robust gegen Transienten sein, die auf dem Versorgungsbus stets vorhanden sein können.

Jede der beschriebenen Anwendungen stellt spezifische Anforderungen an den versorgenden DC/DC-Wandler. Dieser Artikel geht auf die einzelnen Anforderungen ein und gibt einen Überblick darüber, wie ein DC/DC-Power-Modul diese Anforderungen erfüllen kann.

Betrachtet man die Hauptanforderungen an den DC/DC-Wandler der beschriebenen Anwendungen, so lassen sich diese in den folgenden vier Kriterien zusammenfassen:

- Großer Eingangsspannungsbereich

- Adaptives Schaltverhalten

- Hoher Wirkungsgrad

- Spannungssequenzierung

Weiter Eingangsspannungsbereich

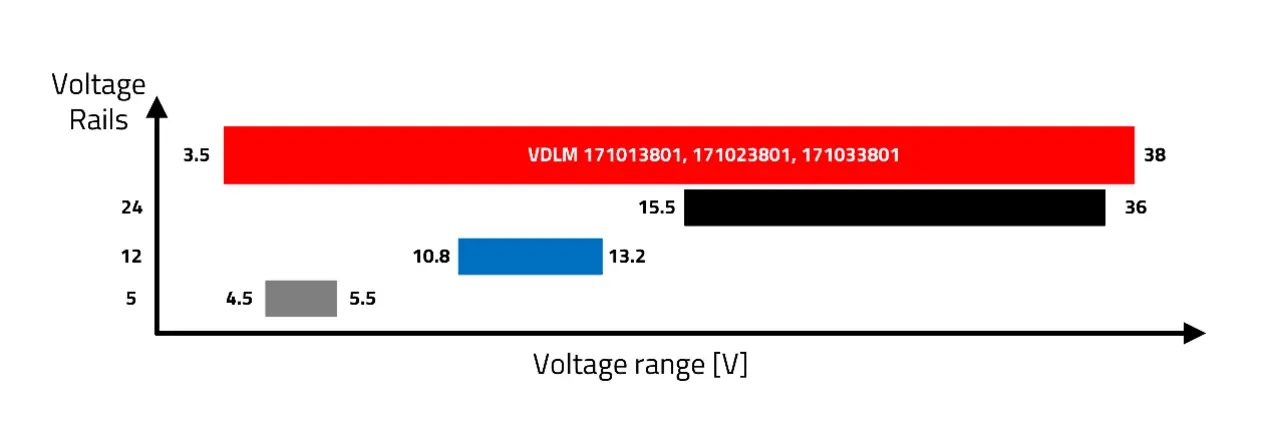

Der Eingangsspannungsbereich der beschriebenen Anwendungen reicht von einer 5-V-PoL-Versorgung (Point-of-Load) über eine 12-V-Zwischenspannung, die im Gerät selbst für einen direkten Anschluss an den 24-V-DC-Bus erzeugt wird. Jede Schienenspannung hat ihren eigenen Toleranzbereich (Bild 2). Würde man für jede Schienenspannung einen separaten DC/DC-Wandler verwenden, müsste das entsprechende Design konzipiert, konfiguriert, getestet, auf EMV-Konformität geprüft, gebaut und logistisch abgewickelt werden.

Die VDLM-Serien 171013801, 171023801 und 171033801 (Bild 2) verfügen über einen Eingangsspannungsbereich von 3,5 bis 38 V. Damit eignen sich die Leistungsmodule zur Abdeckung aller gängigen Spannungsschienen.

Adaptives Schaltverhalten

Batteriebetriebene Anwendungen, wie z. B. tragbare Geräte, arbeiten nicht immer unter Volllastbedingungen. Eine Messanwendung hat beispielsweise einen höheren Leistungsbedarf während der Messung und einen niedrigeren Leistungsbedarf zwischen den Messungen.

Zwei verschiedene Lastzustände sind sehr häufig:

- Leichte Last - die Anwendung arbeitet im Leerlauf- oder Standby-Modus --> geringe Stromaufnahme

- Volllast - die Anwendung arbeitet unter Nennleistung --> normale Stromaufnahme

Was wäre das beste Schaltverhalten für jeden Lastzustand? Bezieht man die beiden genannten Lastzustände auf ein DC/DC-Power-Modul, so würde dies bedeuten, dass bei geringer Last wenig oder gar nicht geschaltet wird. Um dies umzusetzen, ist ein adaptives Schaltverhalten erforderlich, d. h. zwei Modi mit unterschiedlichem Schaltverhalten und ein System, das intelligent genug ist, um je nach Lastanforderung zwischen den Modi umzuschalten.

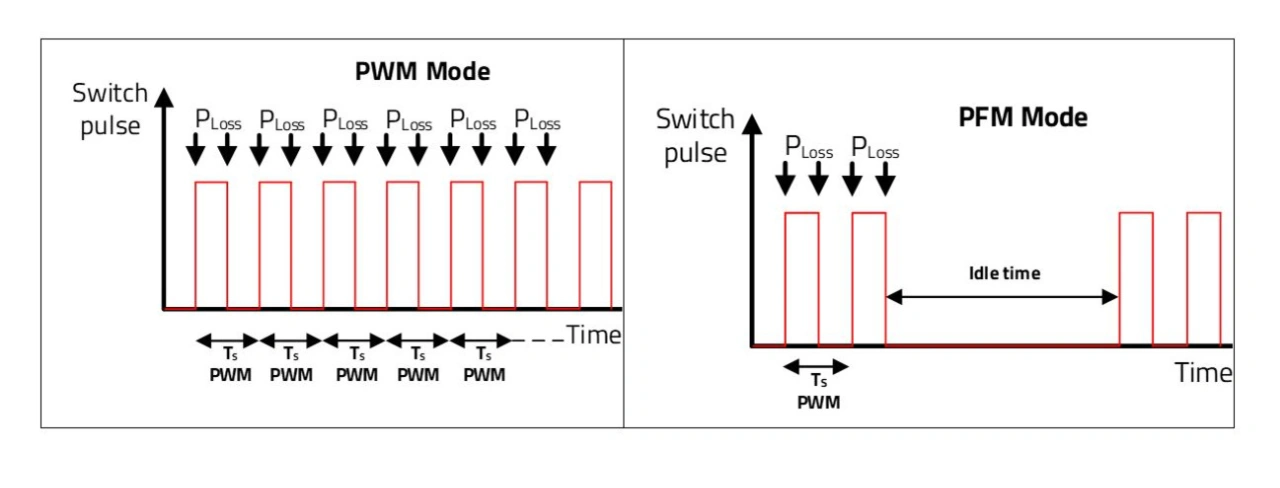

In Bild 3 (links) ist das »typische« Verhalten zu sehen, das man von einem Standard-Abwärtswandler erwartet, der im Pulsbreitenmodulationsmodus (PWM) arbeitet. Es wird eine variable Pulsbreite erzeugt, während die Schaltfrequenz konstant bleibt. TS ist für alle Zyklen gleich. Der PWM-Modus ist weit verbreitet und findet sich in den meisten industriellen Stromversorgungen. Dieser Modus ist für diese Art von Anwendungen zufriedenstellend, da sie während des größten Teils ihrer Betriebsdauer unter schweren Lastbedingungen arbeiten. Anwendungen wie Sensoren weisen jedoch ein anderes Lastverhalten auf. Hier ist der Leichtlastbetrieb die vorherrschende Betriebssituation. Daher muss das Schaltverhalten so angepasst werden, dass es in dieser Lastsituation optimal funktioniert. Im Modus »Pulsfrequenzmodulation« (PFM) variiert die Frequenz. Vergleicht man den PWM-Modus und den PFM-Modus, wie in Bild 3 (rechts) dargestellt, so wird deutlich, dass der PFM-Modus höhere Effizienzwerte bietet, da in einem bestimmten Zeitraum weniger Schaltvorgänge stattfinden und somit die Schaltverluste geringer sind. Während der Leerlaufzeit im PFM-Modus produziert das Modul im Vergleich zum PWM-Modus keine Verluste.

Die Power-Module VDLM 171013801, 171023801 und 171033801 haben zwei verschiedene Betriebsarten. Der Übergang erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Höhe des Ausgangsstroms. Im Leichtlastbetrieb arbeitet das Modul im PFM-Modus. Dieser Modus zeichnet sich durch eine niedrigere Schaltfrequenz aus, um die Stromaufnahme zu reduzieren. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad. Im PFM-Modus wird ein einzelner Impuls zum Einschalten des High-Side-Schalters erzeugt, während der Spulenstrom überwacht wird. Der High-Side-Schalter bleibt eingeschaltet, bis der Spulenstrom einen voreingestellten Wert von 600 mA (typ.) erreicht.

Der High-Side-Schalter wird ausgeschaltet und der Low-Side-Schalter wird eingeschaltet, wenn der Wert des Spulenstroms erreicht ist. Der Spulenstrom nimmt ab und wenn er Null erreicht, werden beide Schalter ausgeschaltet (Leerlaufzeit). Zu diesem Zeitpunkt versorgt ausschließlich der Ausgangskondensator die Last mit Energie.

Während die Last versorgt wird, sinkt die Ausgangsspannung entsprechend der aufgenommenen Leistung langsam ab. Das Modul überwacht die Welligkeit der Ausgangsspannung, und wenn ein bestimmter Grenzwert erreicht ist, wird ein weiterer Impuls ausgelöst, und der Zyklus wiederholt sich.

Wenn der Laststrom steigt, verringert sich die Leerlaufzeit und die Schaltfrequenz steigt, bis die Nennschaltfrequenz erreicht ist und das Modul in den PWM-Modus übergeht.

Die Wahl des Übergangspunkts, an dem der Steuermechanismus von PFM auf PWM umschaltet, basiert auf dem maximalen Spulenstrom von 600 mA (typisch). Wenn das Modul im diskontinuierlichen Leitungsmodus (DCM) innerhalb des PFM-Modus läuft, lässt sich der Übergangspunkt mit Gleichung 1 näherungsweise berechnen:

Iout = ((VIN - VOUT)x(VOUT/VIN))/(fSW∙x L) = 600 mA (1)

Für das Eingangs-/Ausgangsverhältnis VIN = 24 V zu VOUT = 5 V, fSW = 700 kHz und einen Induktivitätswert von L = 4,7 µH liegt der Übergangspunkt bei IOUT = 120 mA.

Die Wirkungsgradkurven im Datenblatt der Power-Module 171013801, 171023801 und 171033801 zeigen in den »TYPICAL PERFORMANCE CURVES« verschiedene Kombinationen von VIN, VOUT, IOUT [1].

- DC/DC-Wandlermodule für ein breites Spektrum von Anwendungen

- Enfluss des Wirkungsgrades