Tipps im Umgang mit LTspice

Verstärker per LTspice-Rauschanalyse auswählen

Geringes Rauschen ist bei Verstärkern häufig mit einem höheren Leistungsbedarf und höheren Kosten verbunden. Entwickler können deshalb die Rauschanalyse als Werkzeug nutzen, um die Komponente mit dem geringsten Leistungsbedarf und dem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis auszuwählen.

Schaltungsentwickler können mit LTspice das Rauschverhalten effektiv untersuchen und optimieren, da LTspice es ihnen erlaubt, in einer Simulation auf ein bestimmtes Bauteil zu klicken – z. B. Widerstände und Transistoren – und sofort den Beitrag zum Ausgangsrauschen als Rauschdichte-Plot in der Rauschanalyse zu sehen.

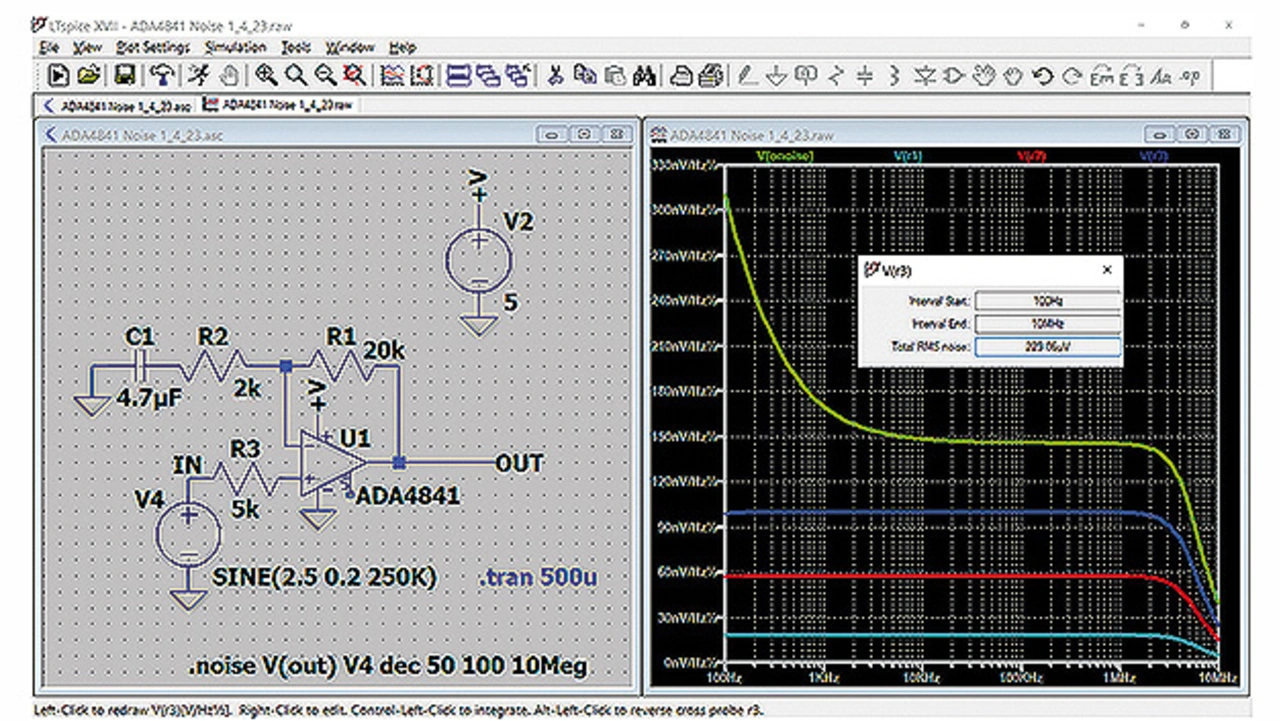

Bild 1 zeigt eine Beispielsimulation, in der das Ausgangsrauschen und weitere Rauschanteile nebeneinander in einem Diagramm dargestellt sind, um die relative Bedeutung jeder dieser Anteile im Vergleich zum Nettoausgangs- rauchen einfach erkennen zu können. Zusätzlich ist es möglich, jede dieser Rauschdichtekurven zu integrieren, um den Einfluss über den gesamten Frequenzbereich zu sehen, wie am Beispiel der größten Rauschquelle R3 bei 100 nV/√Hz gezeigt ist.

Jobangebote+ passend zum Thema

LTspice ist ein sehr leistungsstarkes Simulationswerkzeug für Widerstände und Transistoren soweit es um die Modellierung und Kontrolle ihrer Rauschanteile geht. Die Betrachtung weiterer Komponenten/Funktionsblöcke erfordert jedoch oft eine andere Methodik. Dies ist der Fall bei Bausteinen wie OPVs (Bild 1) mit codierten Makromodellen, die überall in der Schaltung und in der Simulationsdatei auftreten können.

Um zu illustrieren, was hiermit gemeint ist und wie eine Rauschanalyse bei einem OPV durchgeführt wird, ist es zunächst nötig zu erklären, wie sich ein idealisierter OPV in LTspice einfügen lässt.

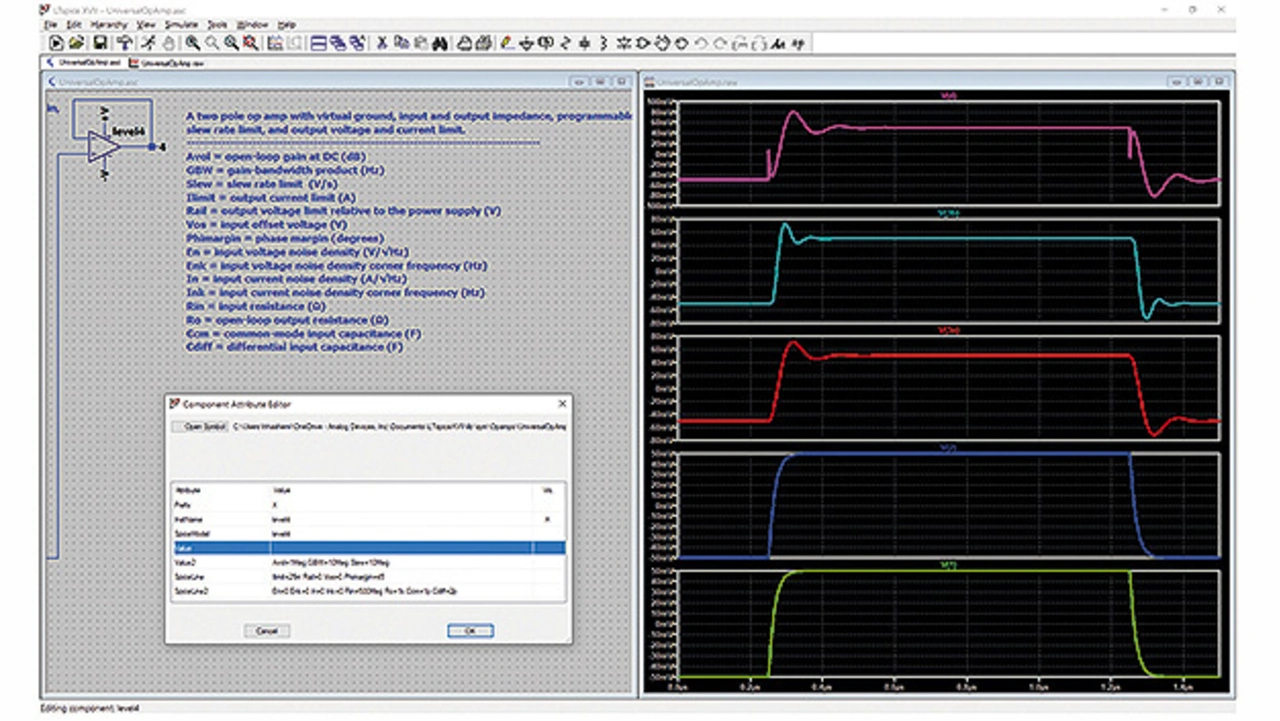

Bild 2 zeigt die Datei UniversalOpAmp.asc, die Teil jeder LTspice-Installation ist. Sie zeigt ein vereinfachtes OPV-Modell mit fünf Ebenen ansteigender Komplexität und umfasst simultan geplottet alle Ausgänge von der einfachsten bis zur komplexesten Version. Dies ist ein geeignetes Makromodell, das in jeden Entwurf einkopiert und einfach bearbeitet werden kann, um den Einfluss jedes Parameters zu studieren.

Die Analyse auf OPVs ausweiten

UniversalOpAmp kann in der Simulation ein leistungsstarkes Werkzeug zur Bestimmung des Rauscheinflusses des OPV-Bausteins sein. Mit diesem LTspice-Modell können Entwickler das Spannungsrauschen, Stromrauschen und die entsprechenden Eckfrequenzen jeder Rauschquelle einfach variieren, um das resultierende Ausgangs-/Eingangsrauschen und damit die Rauschtoleranz des Entwurfs zu ermitteln. Ein geeignetes Bauteil lässt sich anschließend leicht auswählen.

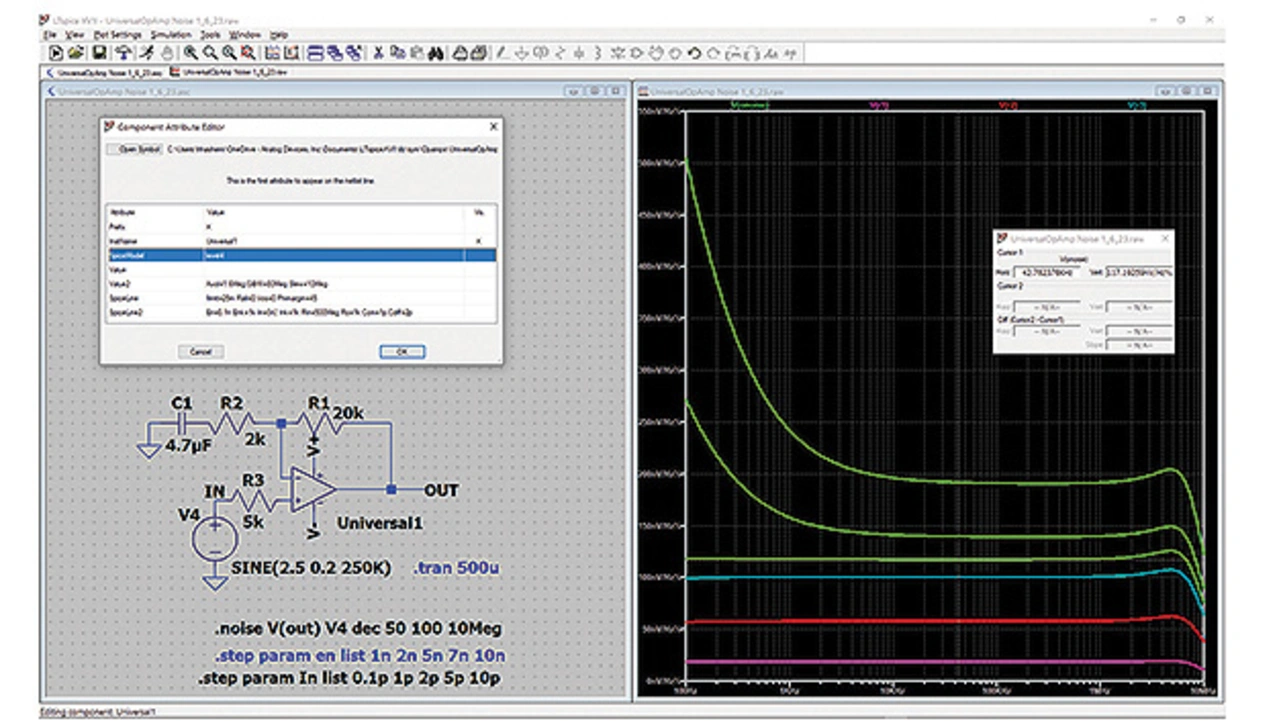

Bild 3 verdeutlicht diese Methode, indem der OPV der Schaltung aus Bild 1 durch einen UniversalOpAmp ersetzt wird. Wird das Eingangsrauschen »In« parametrisiert und das Spannungsrauschen »En« auf einen vernachlässigbaren Wert von 0,1 nV/√Hz gesetzt, lassen sich mit der ».param step«-Direktive verschiedene Stromrauschwerte in einem Durchlauf berechnen. Im gezeigten Beispiel durchläuft der Parameter die Werteliste 0,1 pA/√Hz, 1 pA/√Hz, 2 pA/√Hz, 5 pA/√Hz und 10 pA/√Hz.

Entwickler sollten dabei beachten, dass diese Methode die Rauschcharakteristik eines OPVs nur annähert. So wird etwa ein Anstieg des Rauschens mit der Frequenz, wie es häufig bei OPVs mit FET-Eingang auftritt, durch dieses Modell nicht nachgebildet und muss daher anderweitig berücksichtig werden, nachdem das eigentliche Bauteil simuliert oder im Labor vermessen wurde. Weitere Informationen über das Verhalten des FET-Stromrauschens sind in [1] zu finden.

Es gibt Anwendungen, z. B. Schaltungen mit Transimpedanzverstärkern, bei denen das Verstärkerrauschen durch externe Bauelemente stark beeinflusst wird. Dies kann z. B. die Kapazität einer Fotodiode oder Avalanche-Fotodiode am Eingang des Verstärkers sein. In solchen Fällen müssen diese Bauelemente natürlich in der Simulation enthalten sein.

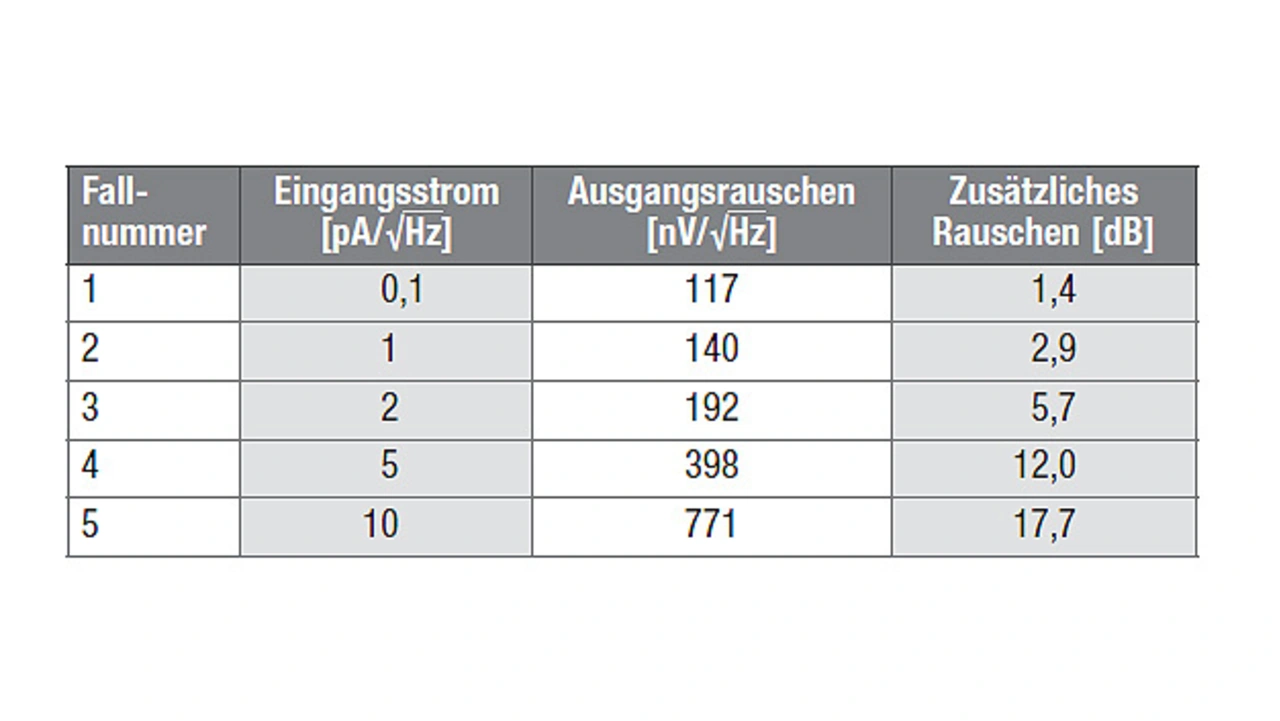

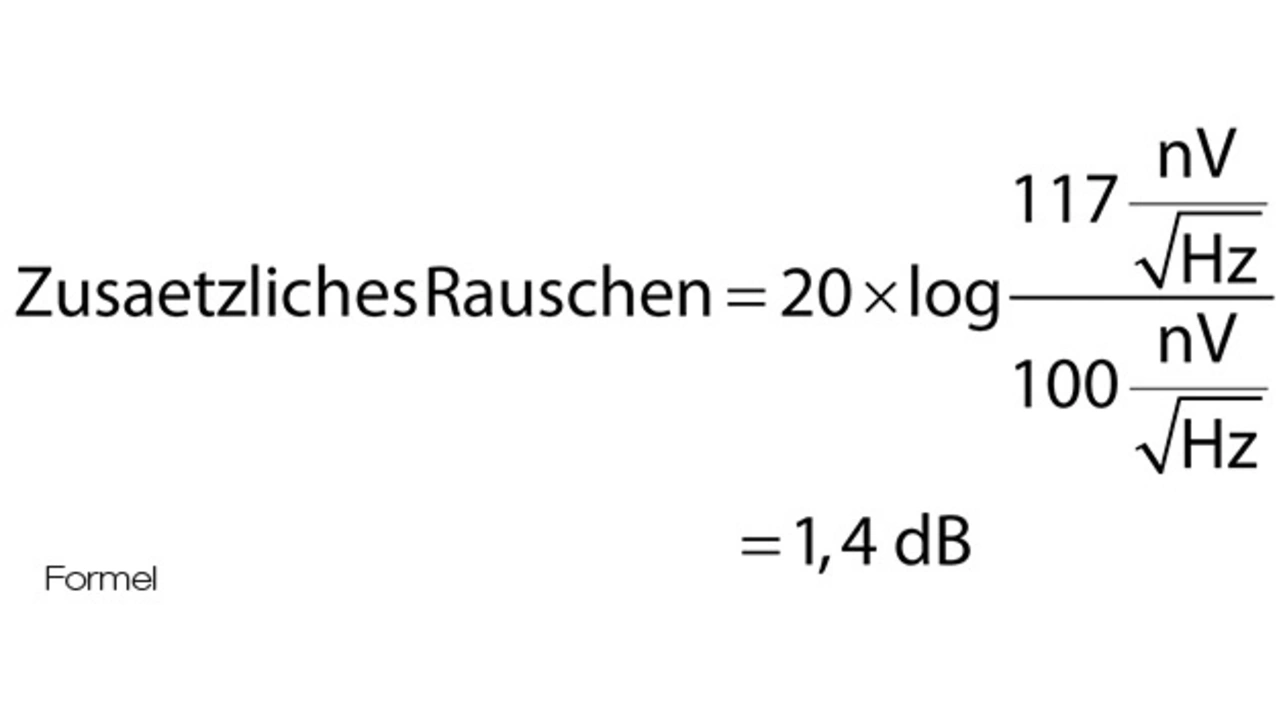

Tabelle 1 fasst die Simulationsergebnisse zusammen und stellt sie dem dominanten thermischen Rauschen (R3, 100 nV/√Hz) gegenüber. Das zusätzliche Rauschen für Fall 1 (0,1 pA/√Hz) ergibt sich z. B. aus der Formel.

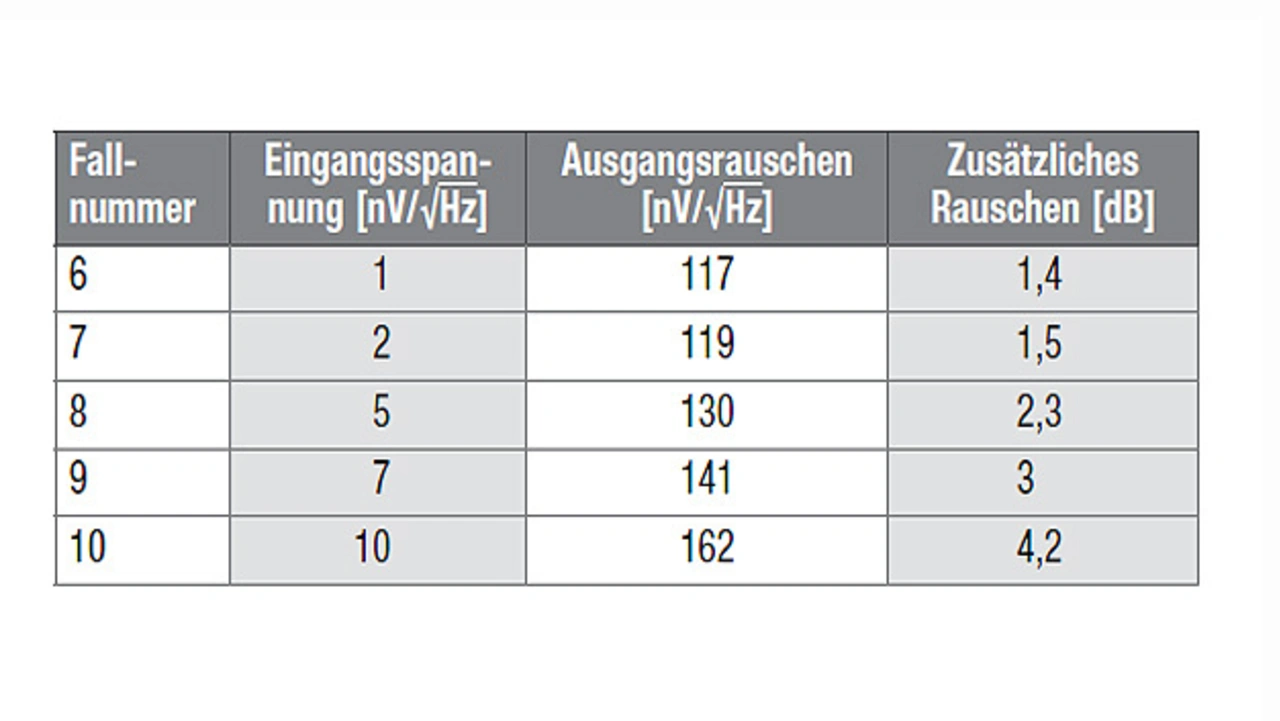

In ähnlicher Weise lässt sich mit dem Spannungsrauschen verfahren, wobei in dem Fall das Stromrauschen auf einen vernachlässigbar kleinen Wert gesetzt wird. Das Ergebnis ist in Tabelle 2 zu sehen.

Beide Tabellen lassen den Schluss zu, dass das Eingangsstromrauschen bei <1 pA/√Hz und das Eingangsspannungsrauschen bei <7 nV/√Hz liegen müssen, wenn das zusätzliche Rauschen nicht über 3 dB steigen soll.

Dazu passend wäre z. B. ein OPV-IC wie der AD8055 mit einem Rauschen von 1 pA/√Hz und 6 nV/√Hz. In der Simulation weist er ein Breitbandrauschen von 144 nV/√Hz auf, das gut mit dem Rauschen aus Tabellen 1 und 2 übereinstimmt.

Literatur

[1] Win, K.: Current Noise in FET Input Amps. Analog Dialogue, Vol. 54, Nr. 1, Februar 2020, www.analog.com/media/en/analog.

Der Autor

Hooman Hashemi

kam im März 2018 zu Analog Devices und arbeitet an der Charakterisierung neuer Produkte und Entwicklung entsprechender Beispielanwendungen. Hooman war vorher 22 Jahre als Applikationsingenieur bei Texas Instruments tätig, wo er sich auf High-Speed-ICs konzentrierte. Er erwarb im Dezember 1983 einen B.S.E.E. an der San Jose State University und im August 1989 einen M.S.E.E von der University of Santa Clara.