Energie für eingebettete Systeme

LEDs und Photodioden als Energy Harvester

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Testergebnisse der realisierten Funksensoren

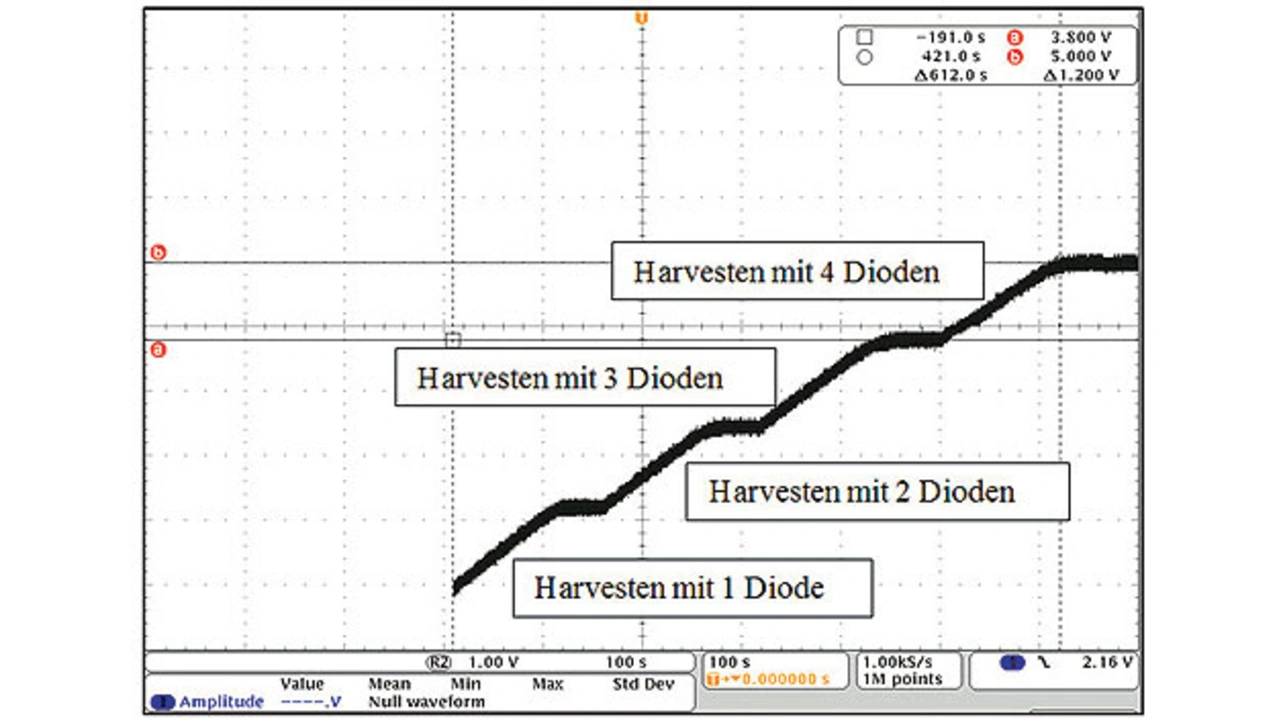

Ein zweckmäßiger Aufbau ermöglichte es, diverse Beschaltungskombinationen von LEDs zu evaluieren und die beste Variante zu wählen. Bild 2 zeigt die gemessene Kondensatorspannung mit bis zu vier in Serie geschalteten LEDs. Mit vier LEDs kann bei einer Lichtintensität von 450 bis 500 Lux innerhalb von 600 s eine Spannung von über 5 V erreicht werden.

Im Test wurde mit zwei verschiedenen Funkprotokollen experimentiert – wobei an der Hardware bis auf die Anpassung des Speicherkondensators nichts geändert und lediglich die Software angepasst wurde.

1. Proprietäres Funksystem

Das ist der Modus, in dem die Funksensorschaltung die geringste Energiemenge benötigt. Die zu übertragende Datenmenge wurde möglichst klein gehalten, um die Übertragungszeit zu minimieren. In dieser Konfiguration wurden weniger als 7 µJ pro Übertragung benötigt.

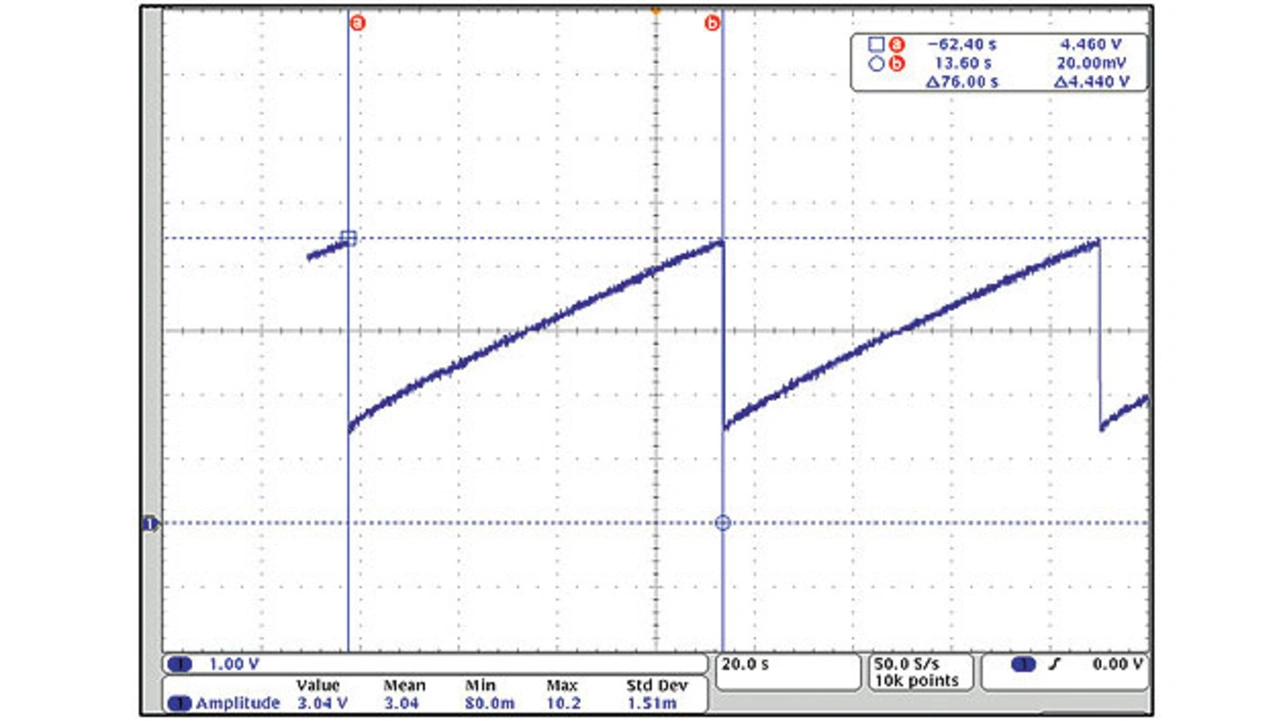

Diese kleine Energiemenge bedeutet, dass einerseits ein kleiner Energiespeicher ausreichen würde. Andererseits könnten aber auch mehr Daten übertragen werden oder es genügt weniger Licht für die Funktionsfähigkeit. Der Nachteil ist, dass auch ein proprietärer Empfänger zur Verfügung stehen muss, um die Daten entgegenzunehmen. Mit vier LEDs und einer Beleuchtungsstärke von 250 Lux konnte alle 76 s ein proprietäres Datenpaket versenden werden (Bild 3). Bei 1000 Lux erhöhte sich die Wiederholungsrate auf knapp 3 Mal pro Minute (23 s).

2. BLE-kompatible ADV-Pakete

Im zweiten Fall wurden BLE-kompatible Datenpakete versendet mit dem Vorteil, dass alle Bluetooth-fähigen Geräte die Daten empfangen können. Der Energiebedarf ist größer, weswegen ein größerer Kondensator zum Speichern verwendet werden musste.

BLE-kompatible ADV-Pakete Bild 4 - 7

Bild 4 zeigt die Energieaufnahme dieser Funksensorschaltung, wenn sie bei einer – im besten Fall – konstanten und möglichst kleinen Spannung betrieben wird: hier bei 2 V, was 12,3 µJ pro Übertragung bedeutet.

Die Spannung am Kondensator ist jedoch nicht konstant, wenn eine Last angeschlossen wird. Deshalb muss die Schaltung so ausgelegt werden, dass während des gesamten Entladungsvorgangs genügend Energie vorhanden ist und die Spannung bis zum Ende der Funkübertragung genügend hoch ist, um die Gesamtschaltung zu betreiben.

Daraus folgt, dass der Energiebedarf der Gesamtschaltung höher sein wird als im besten Fall mit konstanter Spannung. Demzufolge muss auch mehr Energie gesammelt werden. Mit 4,5 V bei 1 µF beträgt die im Kondensator gespeicherte Energie ca. 10 µJ. 8 µJ davon sind zwischen 4,5 V und 2 V verfügbar. Das reichte aus, um ein Datenpaket mittels proprietärem Funkprotokoll zu versenden, nicht aber für eine BLE-Funkübertragung. Für eine BLE-kompatible Funkübertragung muss mehr Energie gespeichert werden. In diesem Fall wurde ein 10-µF-Kondensator gewählt. Wird er auf 4,5 V geladen, so ist sein Energiegehalt ca. 100 µJ. Davon können wiederum 80 µJ zwischen 4,5 V und 2 V verwendet werden. Das reicht aus, um die nötigen drei BLE-ADV-Pakete zu versenden.

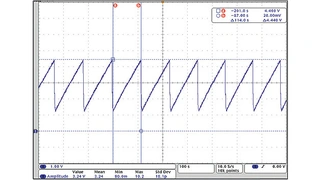

Bild 5 zeigt die Energieaufnahme der gesamten Funksensorschaltung vom Starten bis zum Versenden des ersten BLE-Paketes. Wird ein 10-µF-Kondensator verwendet, so kann bei einer Einstrahlung von 1000 Lux alle 114 s eine BLE-Mitteilung versendet werden (Bild 6). Eine Erhöhung der Lichteinstrahlung erlaubte es, die Energie schneller zusammenzutragen. Das würde in gewissen Gebäuden ausreichen. Für die Variante mit den Photodioden wurde der Spannungsverlauf am Kondensator während eines Tagesverlaufs aufgenommen.

Bild 7 zeigt, dass während des Tages der Kondensator geladen wird, wobei gleichzeitig auch Energie gebraucht wird, um Messungen zu starten und die Messwerte zu versenden. Während der Nacht ist dann der Kondensator der einzige Energielieferant, um die Funktion fortsetzen zu können.

Niedrigere Kosten als Batterien

Für Außenanwendungen genügen vier in Serie geschaltete LEDs zur Versorgung eines Funksensors. Die Kosten liegen dabei wesentlich unterhalb der Kosten einer CR2032-Batterie mit Batteriehalter. Hinzu kommt aber noch die Energiemanagement-Schaltung, schätzungsweise ca. 1 US-Dollar. Damit ist ein Funksensor mit LEDs als Energy Harvester in den beschriebenen Anwendungen wettbewerbsfähig.

In die Kosten der Photodioden-Variante gehen die beiden Photodioden, der Aufwärtswandler und das Speicherelement ein. Diese Schaltungsvariante ist aber fähig, auch während der Nacht weiterzuarbeiten. Beide Versionen können bezüglich der Kosten mit batteriebetriebenen Funksensoren konkurrieren. Sie leben länger als die garantierte Batteriebetriebszeit, sind ebenfalls klein und robuster, verglichen mit einem CR2032-basierten Funksensor. Ihr Nachteil liegt bei Anwendungsfällen, wo es nicht ausreichend Licht gibt. Auch ist ein solcher batterieloser Funksensorknoten nur dort geeignet, wo die Kommunikation nur in einem Intervall von mehreren zehn Sekunden benötigt wird, damit ausreichend Zeit bleibt, um die zum Betrieb nötige Energie wieder aufzusummieren.

Die Untersuchungen an der ZHAW konnten dank der Unterstützung der folgenden Firmen durchgeführt werden: Algra Group, EM Microelectronic und Microdul. An der Arbeit beteiligten sich auch die ZHAW-Kollegen Mirco Gysin, Olivier Rion, Lukas Hegetschweiler, Alexandra Meier, wofür sich die Autoren bedanken.

Literatur

[1] Meli, M.; Dillersberger, H.: Efficiently harvesting energy from temperature differences in order to power wireless systems. Wireless Congress, Konferenzband, 2014.

[2] Sol-chip, www.sol-chip.com

[3] Ixys, www.ixys.com/ProductPortfolio/GreenEnergy.aspx

[4] Gcell, gcell.com

[5] TDK, product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/ea511_bcs.pdf

[6] Bent, S.; Moloney, A.; Farrell, G.: LEDs as both Optical Sources and Detectors in Bi-directional Plastic Optical Fibre Links. Irish Signals and Systems Conference, 2006.

[7] Shepherd, R. L.; Yerazunis, W. S.; Lau, K. T.; Diamond, D.: Low-Cost Surface-Mount LED Gas Sensor. IEEE Sensors Journal, 2006, Heft 4, S. 861–866.

[8] Mims, F. M.: Sun photometer with light-emitting diodes as spectrally selective detectors. Applied Optics, 1992, Heft 33, S. 6965–6967.

[9] Erzberger, A.: Optischer Energieerzeuger für Energieautarke Systeme. Patent DE202013000989, 2013.

[10] Haydaroglu, I.; Mutlu, S.: Optical Power Delivery and Data Transmission in a Wireless and Batteryless Microsystem Using a Single Light Emitting Diode. IEEE/ASME Journal of Microelectromechanical Systems, 2015, Heft 1, S. 155–165.

[11] Haydaroglu, I.; Mutlu, S.: Energy Harvesting and Data Transmitting Microsystem Using a Light Emitting Diode. International Conference on Optical MEMS & Nanophotonics, 8.–11.8.2011, Konferenzband, S. 87–88.

[12] Moayeri, G.; Leon-Salas, W. D.: Solar energy harvesting with light emitting diodes. IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 1.–5.6.2014, Konferenzband, S. 1981–1984.

[13] Leon-Salas, W. D.: Solar energy harvesting with light emitting diodes. Patent US 2015/0351177 A1, 2015.

[14] Altermatt, P. P.: The Photovoltaic Principle: Kapitel 2.1 – Absorption of light. PV Lighthouse, www2.pvlighthouse.com.au/resources/courses/altermatt/The%20PV%20Principle/Absorption%20of%20light.aspx.

[15] Dietz, P.; Yerazunis, W.; Leigh, D.: Very Low-Cost Sensing and Communication Using Bidirectional LEDs. Mitsubishi electric research laboratories, TR2003-35, Juli 2013, www.merl.com/publications/docs/TR2003-35.pdf.

[16] Horvat, G.; Vinko D.; Švedek, T.: LED Powered Identification Tag – Energy Harvesting and Power Consumption Optimization. 36th International Convention on Information & Communication Technology Electronics & Microelectronics (MIPRO), 20.–24.5.2013, Konferenzband, S. 102–107.

[17] BPW34, BPW34S – Silicon PIN Photodiode. Datenblatt, Vishay, www.vishay.com/docs/81521/bpw34.pdf

[18] Beerli, B.; Kizhakenath, A.; Meli, M.: Using Bluetooth Smart with Energy Harvesting. Embedded World Conference, 28.2.2013.

[19] EM8500 – power management controller with energy harvesting interface. Datenblatt, EM Microelectronic, www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/public/products/datasheets/8500-ds.pdf

[20] Meli, M.; Hegetschweiler, L.: Affordable Energy Autonomous Wireless Sensor for Day and Night. Embedded World Conference, 23.–25.2.2016, pd.zhaw.ch/publikation/upload/210224.pdf.

Die Autoren

| Prof. Dr. Marcel Meli |

|---|

| ist Dozent für Computertechnik und Schwerpunktleiter für Wireless Systems an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW, Institute of Embedded Systems, InES. Seine wissenschaftlichen Interessen richten sich auf Low-Power-Embedded-Systeme, hier vor allem auf Low Data Rate Wireless Communications, Mikrocontroller, Power Management und auf Komponenten, welche nötig sind, um solche Systeme zu realisieren. M. Meli wirkt regelmäßig an Veranstaltungen wie der Embedded World Conference und dem Wireless Congress mit. |

mema@zhaw.ch

| Niklas Roth (BSc in Electrical Engineering) |

|---|

arbeitet als wissenschaftlicher Assistent im Institute of Embedded Systems, InES, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW. Während seines Studiums widmete er sich vor allem der Nachrichten- und Hochfrequenztechnik. Später im InES wechselte dann der Schwerpunkt hauptschlich auf Low-Power- und Wireless-Systeme, welche überwiegend mit Energy Harvester betrieben werden. Auch konnte er mit seinen Beiträgen an der Embedded World Conference und bei der Embedded Computing Conference mitwirken. |

rotn@zhaw.ch

- LEDs und Photodioden als Energy Harvester

- Entwurf der Funksensorschaltungen

- Testergebnisse der realisierten Funksensoren