Energie für eingebettete Systeme

LEDs und Photodioden als Energy Harvester

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entwurf der Funksensorschaltungen

Die Blockdiagramme in Bild 1 beschreiben die an der ZHAW entwickelten Systeme. Bei einigen der Schaltungsteile handelt es sich um spezielle ASICs, die auf minimale Leckströme beim Aufsummierungsprozess der Energie optimiert wurden. Das System wurde so aufgebaut, dass mit verschiedenen Kombinationen von LEDs und Photodioden experimentiert werden konnte. Je nach Anwendung können sie parallel oder seriell verschaltet werden.

Um die am besten geeigneten LEDs und Photodioden für einen Prototypen auszuwählen, wurden die Bauteile bei verschiedenen Lichtkonditionen getestet und die jeweils gelieferte Energie gemessen. Die passende Elektronik wurde so zusammengestellt, dass es möglich ist, Energie aufzusummieren, um diese anschließend an die Funksensorschaltung abzugeben, sobald die nötige Energiemenge erreicht wurde. Für den Schaltungsentwurf sind folgende Punkte zu beachten:

1. LEDs

LEDs müssen entsprechend den vorhandenen Lichtverhältnissen gewählt werden. Für Außenanwendungen ist im nahezu gesamten Lichtspektrum genügend Energie vorhanden. Bei Anwendungen im künstlichen Licht, z.B. in Innenräumen, muss das vorhandene Lichtspektrum berücksichtigt werden. Zu beachten ist, dass die Optik der LEDs ebenfalls eine Rolle spielt. Bei LEDs mit starker Fokussierung, z.B. 30° Abstrahlwinkel, muss darauf geachtet werden, dass die LED nicht direkt ins Sonnenlicht gerichtet wird. Der LED-Chip könnte sonst beschädigt oder auch ganz zerstört werden.

2. Elektronik zur Energieanreicherung

LEDs werden nicht konstruiert, um als Energy Harvester zu fungieren. Dementsprechend generieren sie auch nur sehr kleine Ströme – bis zu wenigen µA in unserem Fall und das bei Tageslicht. Aufgrund dieser geringen Stromstärke ist der Einfluss der Last entsprechend stark. Zum Beispiel hat das Messen mit einem 10-MΩ-Oszilloskoptastkopf einen derart großen Einfluss, dass bei Innenbeleuchtung der Energiespeicherkondensator nur sehr eingeschränkt oder sogar überhaupt nicht geladen wird. Um ein frühzeitiges Abfließen der Ladung zu verhindern, wurde eine sehr hochohmige Schaltung implementiert, um während des Ladevorganges die Hauptschaltung – Mikrocontroller, Sensor und Funksender – möglichst gut von der Quelle zu trennen. Sobald die gewünschte Spannung am Kondensator erreicht ist, wird die gesammelte Energie automatisch an die Last geschaltet, um die Funksensorschaltung in Betrieb zu nehmen.

3. Energiespeicher

Abhängig davon, wieviel Energie die Applikation benötigt, ist der Kondensator auszuwählen. Da der Funksender am meisten Energie benötigt, muss hierzu die Datenmenge berücksichtigt werden, die übertragen werden soll. Auch die Stromaufnahme der Sensoren sollte hinzugerechnet werden. Bei den Kondensatoren handelt es sich um Bauelemente mit niedrigem Leckstrom, um Verluste so gering wie möglich zu halten. Ist der Leckstrom zu groß, kann kein Ladevorgang erfolgen. In dem Fall müsste mehr Licht zu Verfügung stehen oder mehr LEDs parallel dazu geschaltet werden.

4. Mikrocontroller und Funksender

Bei beiden Elementen handelt es sich um ASICs. Sie wurden so optimiert, um die Funksensorschaltung mit einem Minimum an Energie für den Startvorgang und die Anwendung zu betreiben. Das beinhaltet die Kalibration und Konfiguration des Funk-IC, die Messung und das Versenden der Daten. Der Funksender emuliert die Sicherungsschicht des BLE-Standards (Bluetooth Low Energy), um Daten an BLE-kompatible Geräte zu senden. Die Firmware wurde sehr einfach und energiesparend gehalten, wobei die Daten auch nur im ADV-Modus (Advertising Mode) gesendet werden; es findet kein Verbindungsaufbau statt. Die Struktur des ADV-Modus erlaubt die Kompatibilität mit vorhergegangenen Entwicklungen des Instituts für Embedded Systems (InES) der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) [18].

5. Variante mit Photodioden

In der Variante mit Photodioden wurden zwei Stück seriell wie auch parallel getestet. Für den Kaltstart des verwendeten Aufwärtswandlers stellte sich jedoch die serielle Variante als die bessere heraus.

Die Ernte

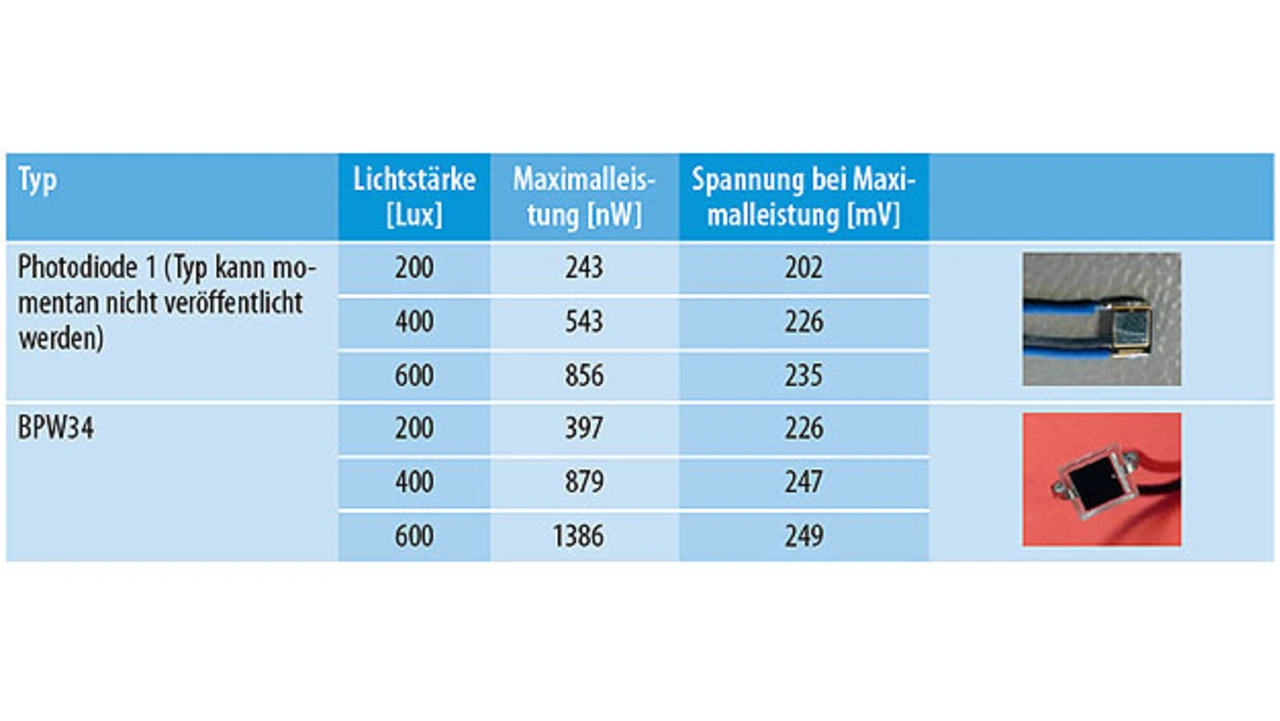

Die Resultate zur Feststellung der Energiemenge, die aus den Photodioden gewonnen werden konnte, sind in der Tabelle zusammengefasst. Da die Spannung deutlich unter 0,5 V liegt, wird ein Aufwärtswandler benötigt. Es könnten aber auch noch weitere Photodioden in Serie geschaltet werden, um die nötige Betriebsspannung zu erreichen, wie es beim Entwurf mit LEDs realisiert ist, was dann jedoch wieder teurer ist.

Der Aufwärtswandler EM8500 [19] wurde dazu entwickelt, die nötige Versorgungsspannung aus einem Energy Harvester zu erzeugen und Energiespeicherfunktionen zur Verfügung zu stellen. Diese Kombination ermöglicht den Betrieb bei Tag und Nacht. Mit dem EM8500 wird für einen Kaltstart mindestens 300 mV benötigt, ein Warmstart ist bereits ab 100 mV möglich.

Die Messrate des Funksensors kann angepasst werden, abhängig davon, wie viel Energie noch im Speicher vorhanden ist und wie viel Energie vom Energy Harvester gerade geliefert wird [20]. Die Energiespeicherfunktion mit einem Doppelschichtkondensator erhöht die Materialkosten um weniger als 1 US-Dollar.

- LEDs und Photodioden als Energy Harvester

- Entwurf der Funksensorschaltungen

- Testergebnisse der realisierten Funksensoren