Entscheidungshilfen für den jeweiligen Einsatzfall

Sensoren auf den Zahn gefühlt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Sensoren auf den Zahn gefühlt

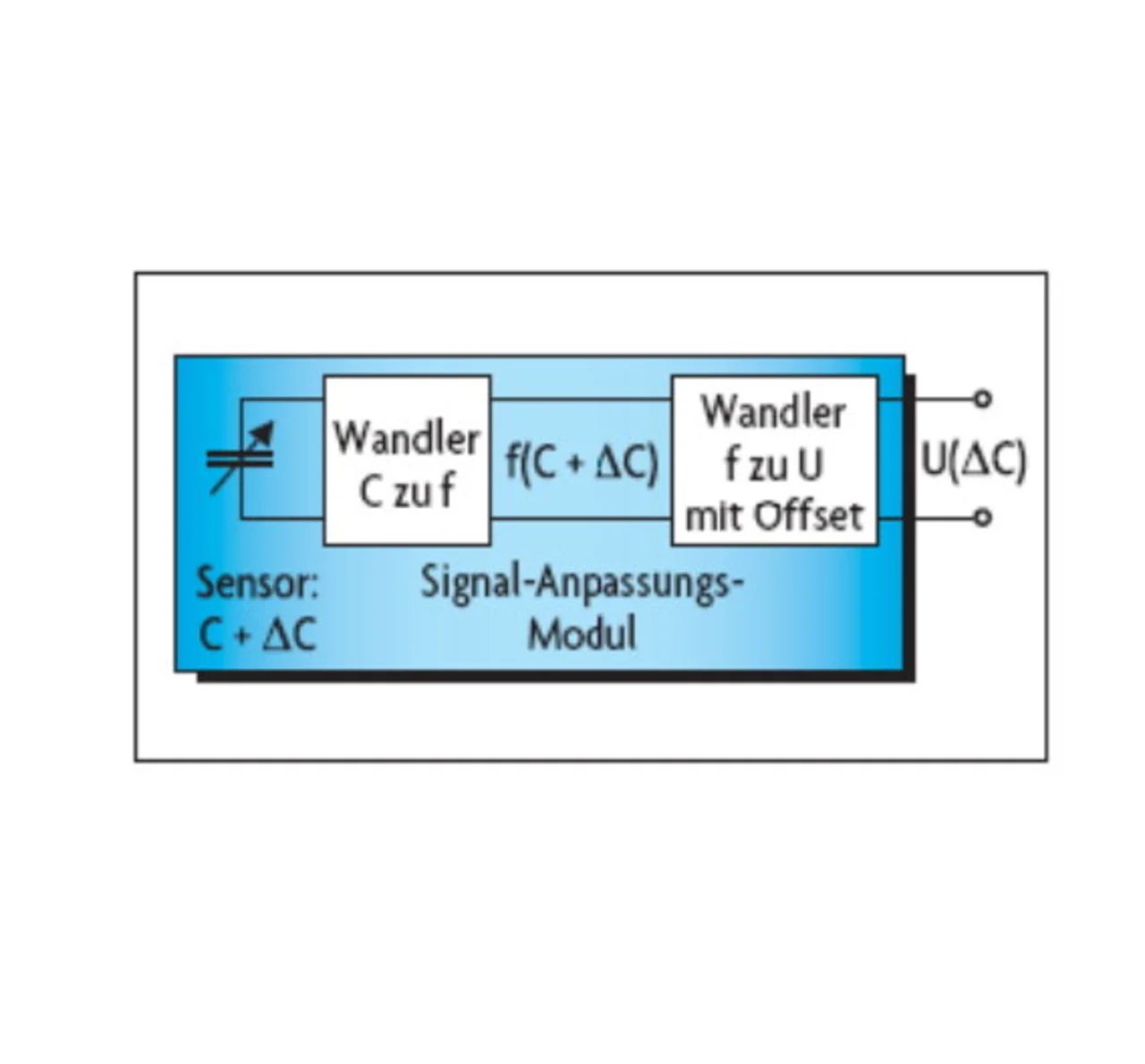

Bei Feuchtigkeits-Sensoren ist eine Signal-Anpassung unabdingbar

Feuchtigkeits-Sensoren arbeiten nach unterschiedlichen Prinzipien: Es gibt kapazitive, resistive und thermische Typen, die durch ihre verschiedenen Eigenschaften für bestimmte Anwendungen geeignet sind. Damit die Ausgangssignale dieser Sensoren einfach gemessen werden können, sind zusätzlich Signal-Anpassung, Linearisierung und Pufferung nötig (Bild 2). Zudem ist eine externe Speisung erforderlich. Für Messungen in einer Klimakammer eignen sich zum Beispiel kapazitive Sensoren: Ihr Ausgangssignal liefert eine DC-Spannung, die einfach mit dem Multimeter des Test-Systems gemessen werden kann. Wer nun mit diesem Sensortyp absolute und relative Luftfeuchtigkeitswerte ermitteln will, muss wissen, dass man die absolute Luftfeuchtigkeit (auch Wasserdampf-Dichte) über die Masse des Wasserdampfs in einem bestimmten Luftvolumen (in Gramm Wasser pro Kubikmeter Luft) ermittelt.

Die relative Luftfeuchtigkeit hingegen ist das Verhältnis in Prozent zwischen dem momentanen Wasserdampf- Druck und dem Sättigungs- Wasserdampf-Druck über einer reinen und ebenen Wasseroberfläche. Um die absolute Luftfeuchtigkeit zu messen, verwendet man am besten thermische Konduktivitäts-Feuchtigkeits-Sensoren. Für die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit hingegen eignen sich kapazitive oder resistive Sensoren ungleich besser. Diese reagieren proportional auf die relative Feuchtigkeit. Für Anwendungen mit größeren Temperaturschwankungen empfehlen sich kapazitive Sensoren.

Jobangebote+ passend zum Thema

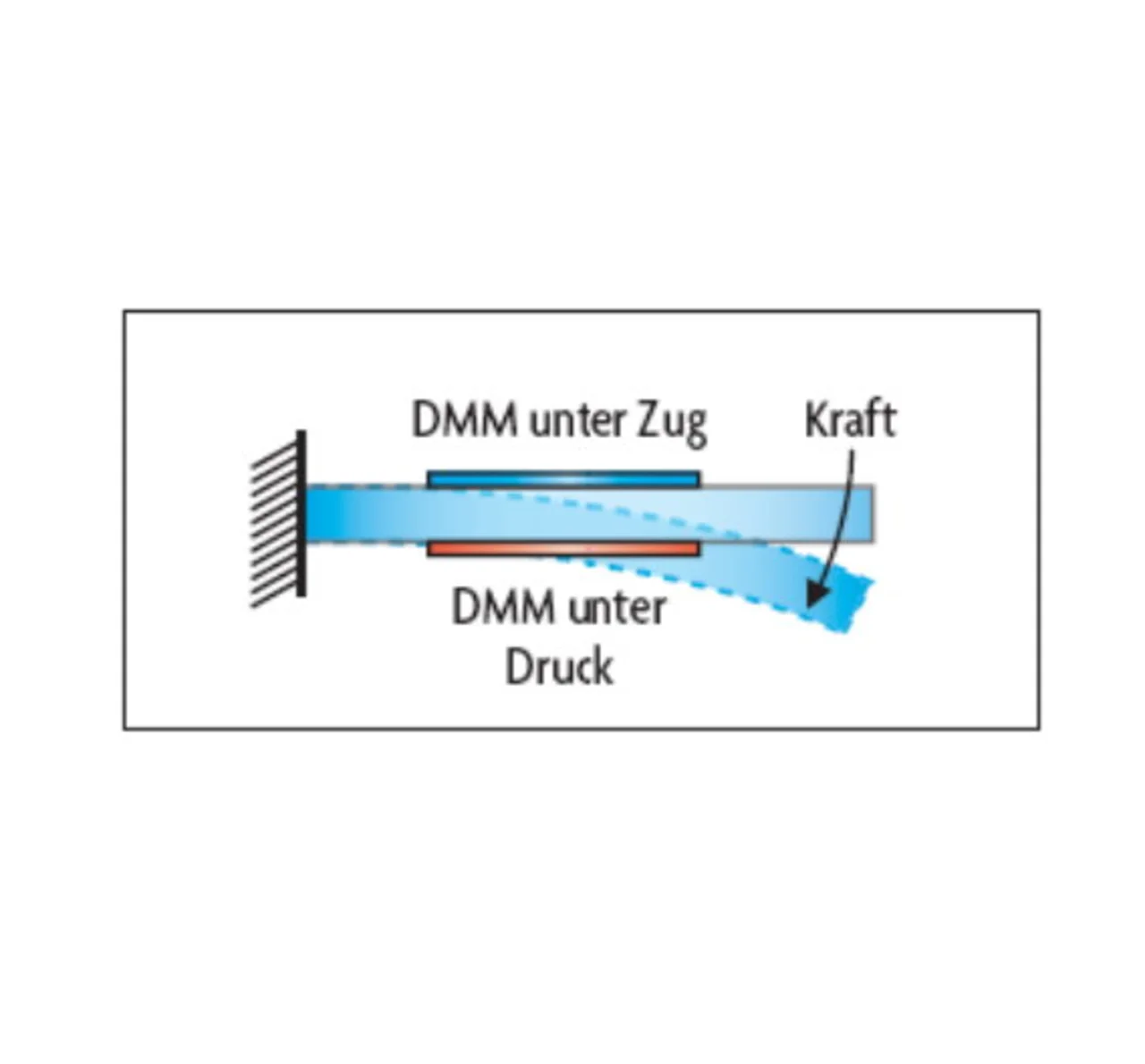

Kraft-Sensoren mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen

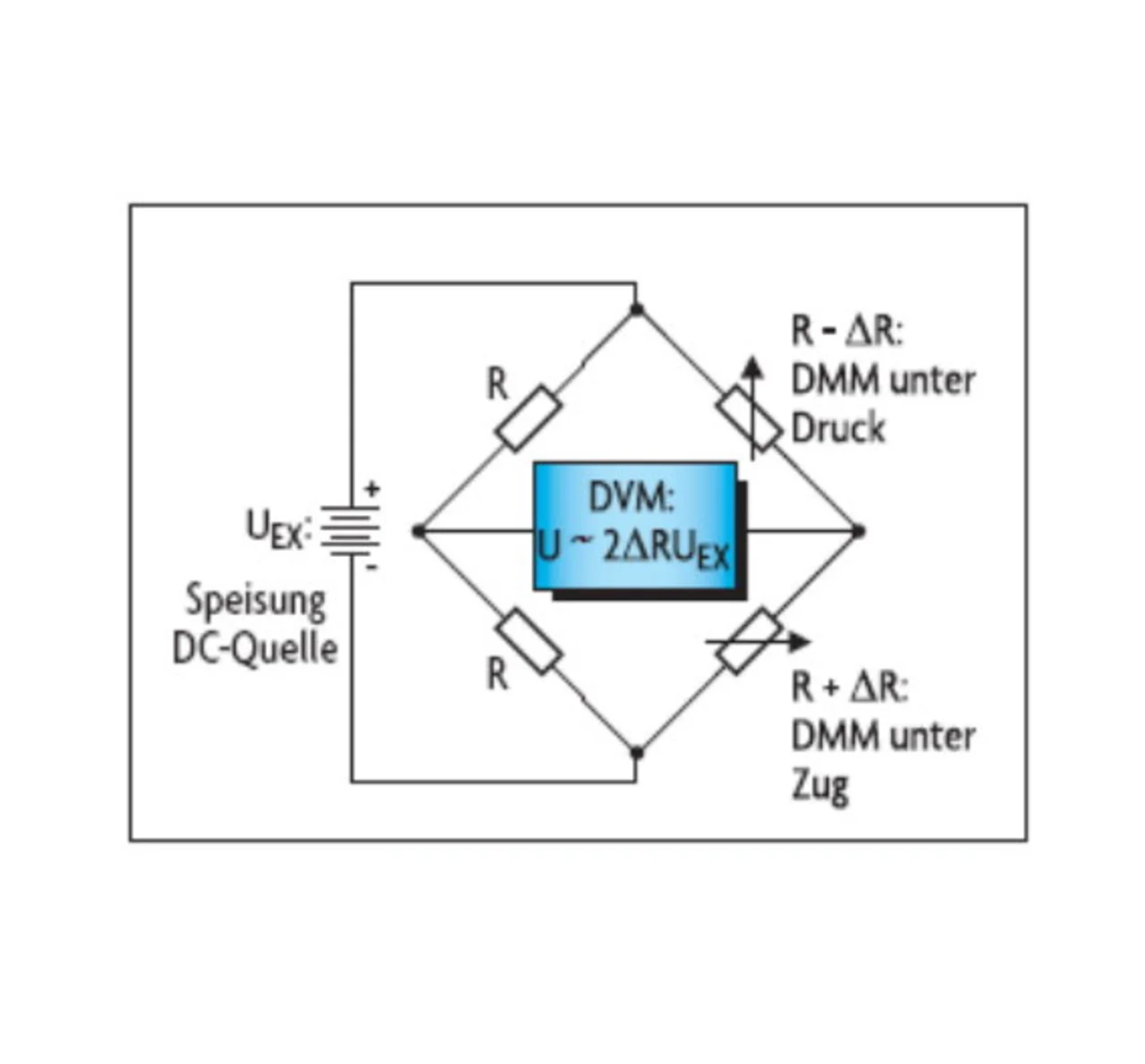

Dehnungsmessstreifen (DMS oder Strain Gauges) bilden die Basis für viele Typen von Kraft-Sensoren. Mit ihnen misst man zum Beispiel p h y s i k a l i s c h e Größen wie Kraft, Kompression, Spannung, Scherkraft, Druck und Vakuum oder, allgemein gesagt, die Reaktion einer Struktur auf einwirkende Kräfte. Unter Dehnung wiederum versteht man das Verhältnis der Längenänderung zur Gesamtlänge eines Materialstücks durch die einwirkende Kraft (also ein dimensionsloser Wert). Resistive DMS liefern eine hochlineare Widerstandsänderung im Verhältnis zur angewandten Beanspruchung. Sie werden oft als Teile einer Wheatstone-Brücke eingesetzt. Ein spezieller Anwendungsfall sind Last- Sensoren zum Messen dehnender oder pressender Kräfte. Auch sie verwenden als Basis resistive DMS, die auf einer kalibrierten mechanischen Struktur angebracht sind (Bild 3).

Das Ausgangssignal ist ein lineares Signal im Verhältnis zur angewendeten Kraft. Ein weiterer Spezialfall sind Sensoren zum Messen von Vakuum und Druck. Hier werden die DMS auf eine Trennmembrane montiert; sie liefern ein lineares Signal in Abhängigkeit vom angewandten Druck. Ein barometrischer Druck-Sensor mit mV-Ausgang wird zum Beispiel für Höhentests eingesetzt, um das Vakuum einer Klimakammer zu messen und zu kontrollieren. Da Druck-Sensoren intern mit Wheatstone-Brücken aufgebaut sind, müssen sie extern versorgt werden. Wie bereits erwähnt, enthalten viele auf DMS basierende Sensoren entsprechende Wheatstone-Brücken.

Ein Grund dafür ist sicher, dass man mit Hilfe einer Wheatstone-Brücke (Bild 4) den Grundwiderstand des DMS eliminieren kann. Dies verbessert sowohl die Messempfindlichkeit als auch die Genauigkeit und erlaubt es außerdem, nur die durch die Widerstandsänderung hervorgerufene Spannung zu messen. Der Einsatz von zwei oder vier DMS ermöglicht eine zwei- oder vierfache Signalverstärkung inklusive Temperaturkompensation. Allerdings ist für die Brücken-Konfiguration eine stabile Gleichspannungsquelle Voraussetzung. Die Messempfindlichkeit der DMS im Brücken-Betrieb wird in mV/V der Betriebsspannung angegeben.

Spannungs- oder Strom- Ausgänge bei Sensoren

Häufig werden Sensoren wahlweise mit Strom- oder Spannungs-Ausgängen angeboten. Zudem sind oft Ausführungen mit oder ohne externe Speisung erhältlich. Die Entscheidung für eine der Varianten ist abhängig von der Konfiguration des Datenerfassungssystems und der Anwendung selbst. So sind Sensoren mit 0...20- mA- oder 4...20-mA-Strom-Ausgängen für Systeme geeignet, bei denen zwischen den Sensoren und dem Datenerfassungssystem sehr große Distanzen bestehen. Dies kann zum Beispiel bei der Überwachung von großflächigen Prozessen auf Fabrikarealen der Fall sein.

Sensoren mit Spannungs- Ausgang haben meist eine gepufferte Vollskala-Spannung von 1 bis 5 V, wodurch das Signal-Rausch-Verhältnis vergrößert wird. Beträgt nun die Distanz zwischen Sensor und Datenerfassungssystem mehrere 100 m, so haben Sensoren mit Stromausgang (4...20-mA-Schleife) viele Vorteile. Für diesen Typ sprechen folgende Eigenschaften:

- Der große Spannungsabfall in den langen Messleitungen kann vernachlässigt werden.

- Das Datenerfassungssystem kann die externe Speisung in die Messung einbeziehen, wodurch die Speisung der Sensoren vereinfacht wird.

- Es sind lediglich zwei Leitungen nötig, um Signal und Speisestrom zu leiten.

- Ein 0-mA-Signal weist auf eine offene Stromschleife hin.

- Sensoren auf den Zahn gefühlt

- Sensoren auf den Zahn gefühlt