Mechanische Messungen mit dem Digitizer

Von Sensoren und Mikrofonen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Ein Beispiel für eine mechanische Messung

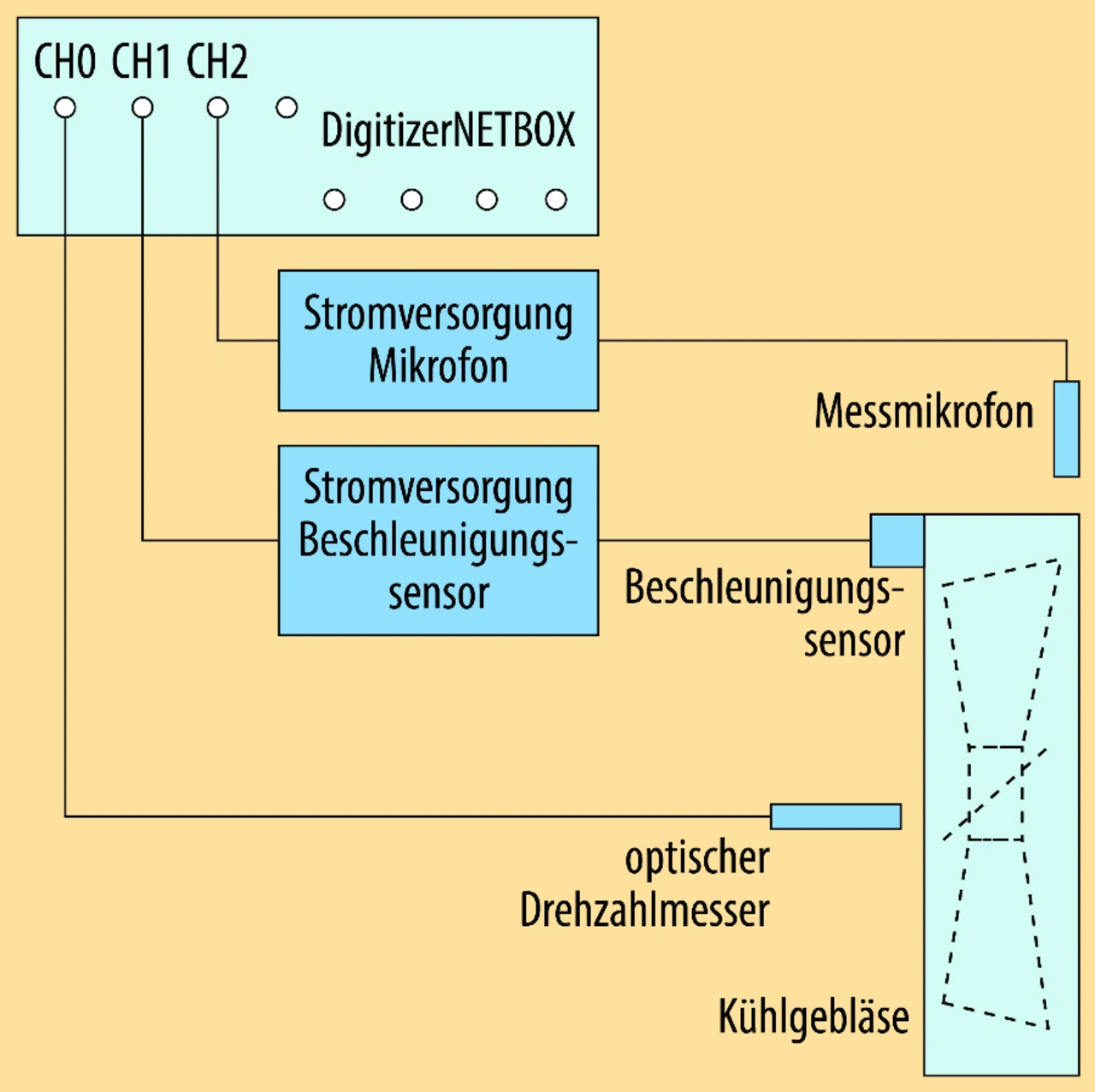

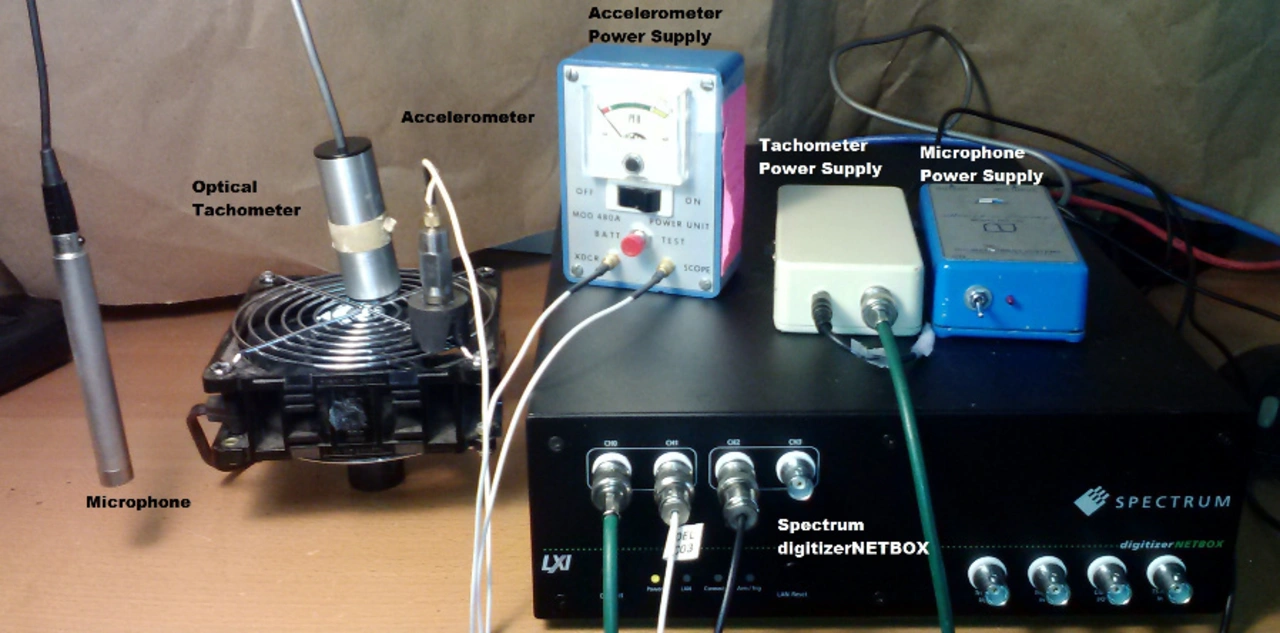

Am Beispiel einer einfachen mechanischen Messung kann man sehen, wie Transducer mit einem Digitizer eingesetzt werden. In Bild 1 ist ein Schaltplan mit den Anschlüssen für eine einfache mechanische Messung an einem kleinen Kühlgebläse mit drei Gebläseflügeln zu sehen. Bild 2 zeigt ein Foto des tatsächlichen Messaufbaus.

Bei dem für diese Messung verwendeten Digitizer handelt es sich um eine digitizerNETBOX von Spectrum, Modell DN2.496.04 mit vier Analogkanälen, 16 bit Auflösung, einer Abtastrate von 60 MS/s sowie einer Bandbreite von 30 MHz. Die 16-bit-Auflösung passt gut zum großen Dynamikbereich von Beschleunigungssensor und Mikrofon. Ein deutlicher Vorteil der NETBOX besteht darin, dass sie per Ethernet mit dem Host-Rechner verbunden werden kann und somit nicht in dessen unmittelbarer Nähe angeordnet sein muss.

Jobangebote+ passend zum Thema

Für diese Messung werden drei Transducer verwendet. Der erste ist ein optischer Drehzahlmesser. Dieser Sensor liest die Drehfrequenz des Gebläses, indem er einen Lichtstrahl auf einen reflektierenden Streifen an der Nabe des Gebläses wirft. Das reflektierte Licht wird von einem Fototransistor erfasst und erzeugt einen Impuls pro Umdrehung.

Der zweite Transducer ist ein Beschleunigungssensor, ein Schwingungssensor, der am Gebläsegehäuse angebracht ist. Beschleunigungssensoren erzeugen ein Ausgangsspannungssignal, das proportional zur Beschleunigung der Schwingung ist. Das bei dieser Messung verwendete Gerät ist ein piezoelektrischer Beschleunigungssensor, bei dem ein piezoelektrisches Element, beispielsweise ein Keramik- oder ein Quarzelement, mit einer bekannten Masse komprimiert wird. Dadurch entsteht ein Sensor mit einem relativ großen Dynamikbereich, der nach oben durch die Spannungen der Stromversorgungen (typischerweise ±5 V) und nach unten durch das Vorverstärker-Rauschen begrenzt ist. Der Dynamikbereich eines typischen piezoelektrischen Beschleunigungssensors liegt bei 85 bis 110 dB. Wie man noch sehen wird, ergeben die meisten praktischen Messungen etwas weniger umfangreiche Dynamikbereiche.

Die Empfindlichkeit des Beschleunigungssensors bestimmt die Höhe des Ausgangsspannungssignals in Abhängigkeit von der Beschleunigung. Der in diesem Experiment verwendete Sensor hat eine Empfindlichkeit von 100 mV/G. Er verfügt über eine Bandbreite von 10 kHz, die auf der Frequenz basiert, bei der das Ausgangssignal auf einen Wert fällt, der um mehr als 5 % vom niederfrequenten Ausgangspegel abweicht. Diese Bandbreitenspezifikation unterscheidet sich deutlich von der, die in elektronischen Schaltkreisen Anwendung findet, wo der Halbwertspunkt verwendet wird.

Zu beachten ist, dass der Beschleunigungssensor zum Ansteuern des Digitizer-Eingangs eine Stromversorgung beziehungsweise einen Vorverstärker benötigt. Diese Einheiten werden in der Regel von einer Batterie gespeist, um Störungen und Masseschleifen zu minimieren. Manche Stromversorgungen von Beschleunigungssensoren bieten auch Signalverarbeitungsfunktionen wie Verstärkung, Filterung und Integration. Die Integrationsfunktion dient der Konvertierung von Beschleunigung in Geschwindigkeit. Eine weitere Integrationsfunktion dient der Konvertierung der Geschwindigkeit in einen Hub. Die Integrationsfunktion lässt sich auch numerisch am Ausgang des Digitizer ausführen.

Der Beschleunigungssensor wird mit einem Magnetfuß am Gebläsegehäuse befestigt. Die Befestigung beeinflusst die Bandbreite des Transducer. Das bestmögliche Ansprechverhalten wird bei direkter Befestigung erreicht, bei der der Beschleunigungssensor in das zu testende Gerät geschraubt wird. Zum Befestigen werden häufig auch Klebstoff oder Wachs verwendet, wobei auch diese Methoden eine verringerte Bandbreite mit sich bringen. Da die bei diesen Messungen ermittelten Signale Bandbreiten von weniger als 1 kHz aufweisen, stellt dies jedoch kein Problem dar.

Beim dritten in dieser Messung verwendeten Transducer handelt es sich um ein Messmikrofon. Dieser Sensor erfasst den akustischen Schalldruck und erzeugt eine zu diesem Druck proportionale Spannung. Die in diesem Experiment verwendete Einheit hat eine Bandbreite von 100 kHz (−3 dB). Sie erfordert ebenfalls eine Stromversorgung durch eine Batterie sowie einen Verstärker mit einer Verstärkung von 20 dB.

Das Mikrofon wird außerhalb der Achse des vom Gebläse erzeugten Luftstroms angeordnet, um direkte Störungen durch Druckschwankungen im vom Gebläse erzeugten Luftstrom zu minimieren. Das Ziel ist, den akustischen Schalldruckpegel zu messen und nicht etwa die Druckschwankungen des vom Gebläse erzeugten Luftstroms.

Transducer-Kalibrierung

Zwar liefern die Hersteller von Transducern Unterlagen für die Kalibrierung ihrer Produkte mit, jedoch können viele mechanische Transducer bereits vor der Verwendung mit tragbaren Kalibriervorrichtungen kalibriert werden.

Diese üblicherweise batteriegespeisten Geräte sind leicht und kompakt. Die meisten erzeugen eine Sinuskurve mit einer festen Frequenz und einer bekannten Amplitude, beispielsweise eine Spitze von 1 G bei 1 kHz bei einem Beschleunigungssensor oder 110 dB bei 1 kHz bei einem Mikrofon. Es sind nützliche Tools für die Behebung von Systemfehlern, die auf beschädigte Kabel oder Stromversorgungen zurückzuführen sind.

Beim Einsatz von Transducern treten viele Details zutage. Bei der Wahl eines Transducers für eine bestimmte Messung sollten die Datenblätter, Anwendungshinweise und Empfehlungen des Herstellers Berücksichtigung finden.

Experimentelle Daten und Analyse

Die digitizerNETBOX wurde über die Software SBench 6 von Spectrum gesteuert. Hierbei handelt es sich um ein voll ausgestattetes Software-Tool für die Aufzeichnung von Daten durch einen Digitizer. Es ermöglicht nicht nur die Anzeige der aufgezeichneten Daten mit der richtigen Skalierung in mechanischen Einheiten, sondern bietet auch zahlreiche Signalverarbeitungs- und -mess-Tools für Analysezwecke.

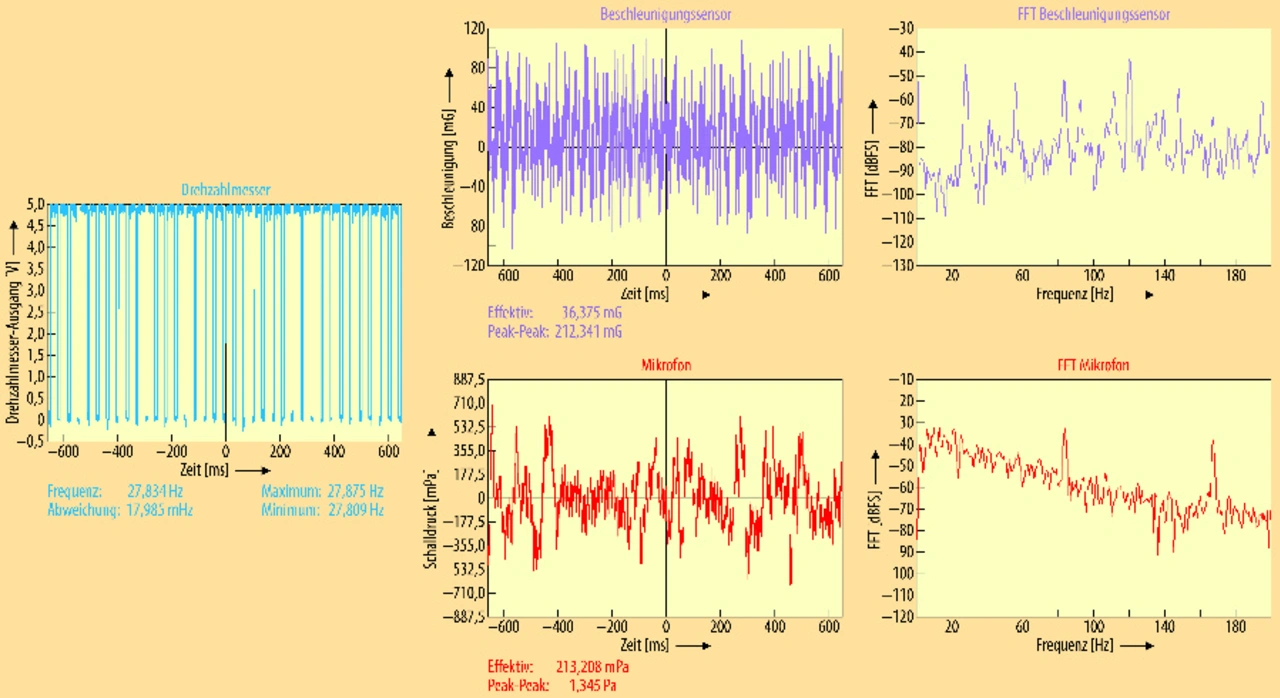

In Bild 3 sind Daten dieses Experiments dargestellt. Im Diagramm ganz links ist der Drehzahlmesser-Ausgang zu sehen. Diese Wellenform entspricht einem Impuls je Umdrehung des Gebläses. Die Gebläsedrehzahl wird durch Messung der Frequenz dieses Signals ausgelesen. Diese Frequenz wird mit 27,8 Hz (Umdrehungen pro Sekunde) angezeigt. Durch Multiplikation dieses Frequenzwerts mit 60 erhält man die Drehzahl des Gebläses von 1668 Umdrehungen pro Minute. Neben dem Frequenzwert werden statistische Anzeigewerte wie Minimum, Maximum und Frequenzabweichung angezeigt.

Der Ausgang des Beschleunigungssensors wird im oberen mittleren Diagramm angezeigt. Über die Einstellungen für die Analogkanäle wurde eine individuelle Skalierung festgelegt, sodass die Werte direkt in der Beschleunigung angezeigt werden. Die Werte der Spitze-zu-Spitze- und effektiven (RMS)-Amplituden der Signale sind ebenfalls aufgeführt. Diese auf dem Zeitbereich basierende Ansicht ist etwas schwer zu interpretieren; daher wird die schnelle Fourier-Transformation (FFT) dieses Signals berechnet und im Diagramm oben rechts angezeigt.

In der FFT sind die Frequenzanteile zu sehen, aus denen sich das Beschleunigungssignal zusammensetzt. Die Hauptfrequenzspektrums- bzw. Spektralansicht der FFT ermöglicht eine einfachere Interpretation, da hier die verschiedenen Frequenzanteile separat dargestellt werden. Die Spitze ganz links liegt bei 27,8 Hz, der Drehfrequenz des Gebläsemotors. Zu sehen sind außerdem Oberschwingungen bei 56, 83, 111 und 140 Hz. Die dritte Harmonische (zweite Oberschwingung) bei 83 Hz ist höher als die anderen, da sie gleichzeitig die Frequenz des den Sensor passierenden Gebläseflügels darstellt. Jedes Mal, wenn die drei Gebläseflügel die feststehenden Streben passieren, die den Motor im Gebläsegehäuse halten, übertragen die Gebläseflügel Schwingungen auf den Rahmen. Die große Spitze bei 120 Hz entspricht Schwingungen, die durch das rotierende Magnetfeld im Induktionsmotor verursacht werden. Die FFT vereinfacht somit die Analyse des Schwingungssignals.

Der Mikrofonausgang ist im mittleren unteren Diagramm dargestellt. Auch diese Daten wurden neu skaliert, sodass der Druck in Pascal abgelesen werden kann. Wie beim Schwingungssignal ermöglicht die FFT auch beim Schalldrucksignal diverse physikalische Erkenntnisse. Zu beachten ist, dass die beiden Hauptspektrallinien bei 84 und 168 Hz liegen. Dies entspricht der Frequenz, mit der die Gebläseflügel den Sensor passieren, sowie der ersten Oberschwingung dieser Frequenz. Die primären akustischen Signale im Schmalband sind mit der Bewegung der Gebläseflügel verbunden. Die erhöhte Grundlinie dieser FFT setzt sich aus mechanischen Schwingungen und breitbandigem „Luftrauschen“ im niederfrequenten Bereich zusammen.

- Von Sensoren und Mikrofonen

- Ein Beispiel für eine mechanische Messung

- Zweites Beispiel für eine mechanische Messung