Keysight Technologies

»ATE-Oszilloskope sind in der Masse angekommen«

Heutige automatisierte Testumgebungen benötigen Oszilloskope. Das ist unbestritten. Aber welche Art von Oszilloskop benötigen sie? Wie müssen sich ATE- von den bekannten Laboroszilloskopen unterscheiden und was müssen sie können?

Von Daniel Bogdanoff, Produktmarketing bei Keysight Technologies

Ein herkömmliches Oszilloskop – ein Kasten mit Knöpfen und einem Bildschirm – ist für automatisierte Testumgebungen (ATE) nicht unbedingt die beste Option. ATEs haben andere Anforderungen als Entwicklungslabore. Daher muss ein ATE-Oszilloskop unter anderem folgende Merkmale mitbringen:

- Flaches Design und Montierbarkeit im Rack, um Platz zu sparen

- Steuerung und Anzeige aus der Ferne, um Anwendern eine konsolidierte Sicht auf ihr ATE zu ermöglichen

- Optimierte Datenanalyse- und Datenerfassungsgrößen, um die Testzeit zu verkürzen

- Möglichkeit für Maskentests, um auf Pass/Fail zu testen

All diese Anforderungen sind für Oszilloskope eher ungewöhnlich. Und doch sind in den vergangenen Jahren immer neue Oszilloskope für die ATE-Welt aufgekommen. Was also überzeugt klassische Oszilloskop-Nutzer vom Wechsel in das neue Genre?

Flaches Gehäuse, im Rack montierbar

In automatisierten Testumgebungen sind die Messgeräte fast immer in Racks untergebracht, es gibt kaum Labortische. Entsprechend brauchen ATEs keine großen, klobigen Geräte. Für sie muss auch nicht jedes Oszilloskop einen Bildschirm haben. Sie benötigen keine Bedienelemente auf der Vorderseite, sie wollen alles automatisiert und klein. Hier stoßen Laboroszilloskope an ihre Grenzen. Daher mussten ATE-Ingenieure bislang meist die Entscheidung treffen zwischen einem baulich kleinen Oszilloskop mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit und einem größeren, aber dafür voll ausgestatteten Scope. Keine einfache Wahl.

Heute ist diese Entscheidung weitaus weniger problematisch. Große Oszilloskophersteller wie Keysight entwickeln Oszilloskope ganz speziell für automatisierte Testumgebungen. Sie nutzen bestehende Technologien und Chipsätze, um die volle Funktionalität der Tischgeräte in winzige Formfaktoren zu bringen. Manchmal handelt es sich dabei um eigenständige Geräte, oft aber auch um modulare, Chassis-basierte Oszilloskope, die mit anderen Arten von Testgeräten zu einer individuellen ATE-Lösung kombiniert werden können.

Jobangebote+ passend zum Thema

- »ATE-Oszilloskope sind in der Masse angekommen«

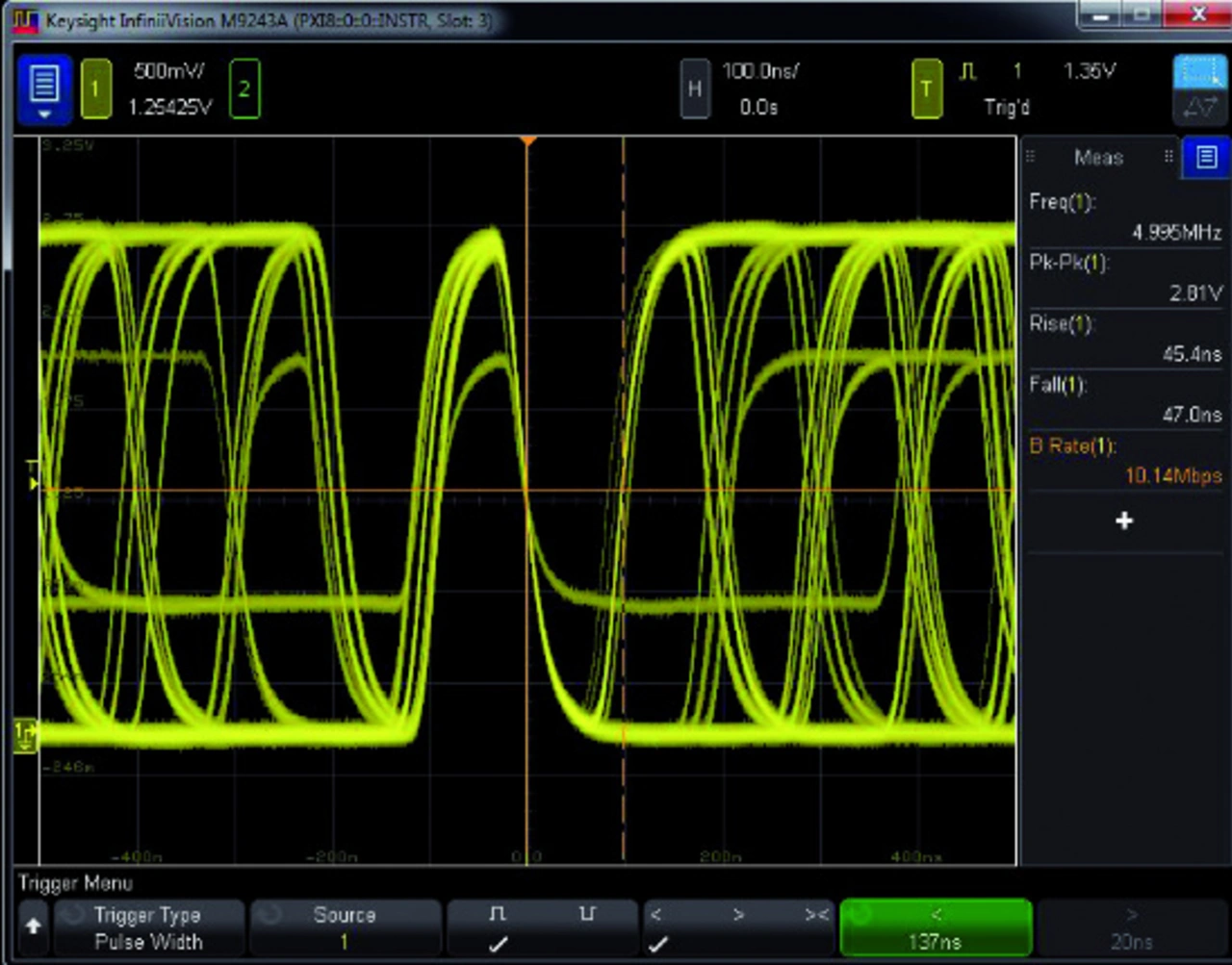

- Waveform-Visualisierung

- Integrierte Tools