LTspice von Vishay

Entwicklung einer PTC-basierten Schutzvorrichtung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hier kommt LTspice ins Spiel

SPICE-Modelle sind, wenn sie sorgfältig konzipiert werden (und darauf legen sicher alle Entwickler elektronischer Simulationsmodelle großen Wert), ein getreues Abbild der Spezifikationen. Darüber hinaus werden alle modellierten Spezifikationspunkte in einer Simulation gleichzeitig zusammengefasst und alle Wechselwirkungen zwischen ihnen dargestellt. Spannungsabhängigkeit, Wärmekapazität, Verlustfaktor, Umgebungstemperatureinfluss, Widerstandsabhängigkeit der Temperatur, Auslöse-/Nicht-Auslöse-Strom – die kombinierte Wirkung der Toleranzen all dieser Parameter lässt sich schnell und einfach simulieren. Komplizierte Betrachtungen sind nicht erforderlich. So genügt es, einfach einen PTC auszuwählen, der sich nach eigener Meinung eignen könnte, und die komplexen Zusammenhänge mittels Simulation zu visualisieren.

Unter den gängigen Simulationsprogrammen finden sich einige veraltete PTC-Modelle. So war die Zeit reif für ein Update des Überspannungsschutz-PTC-Modells. Aus praktischen Gründen fiel die Entscheidung auf eine weit verbreitete Simulationssoftware: LTspice von Analog Devices. Überarbeitet wurden die Simulationsmodelle für die Bauteiltypen PTCTL (zum Überspannungsschutz), PTCCL ( zur Strombegrenzung) und PTCEL (zur Überspannungsableitung) von Vishay.

Jobangebote+ passend zum Thema

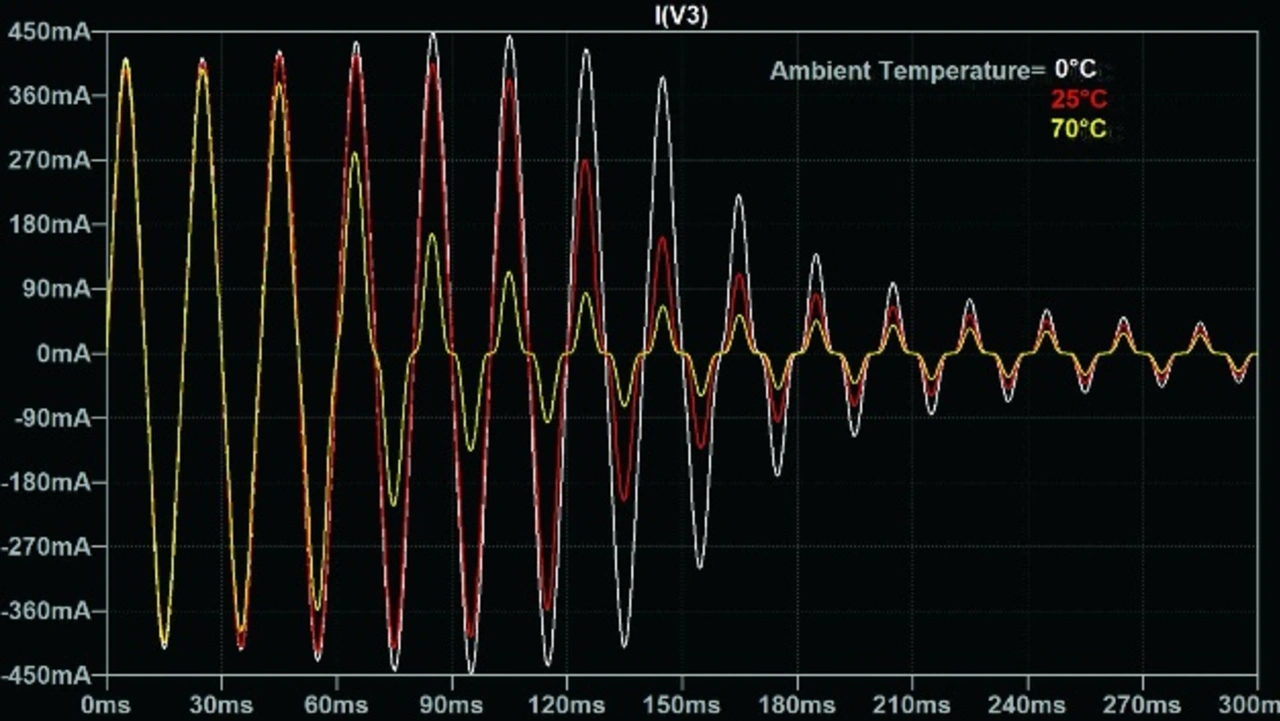

Zur Veranschaulichung dient nun die Simulation in Bild 2. Sie visualisiert das Schaltverhalten eines Vishay PTCCL05H100SBE (R25 = 1600 Ω) in Serie mit einer Last von 1000 Ω nach dem Anlegen einer AC-Überspannung von 800 V bei 50 Hz. Die Simulation wird mit drei verschiedenen Umgebungstemperaturen durchgeführt. Es ist zu erkennen, wie der Strom mit ansteigender Temperatur des PTC abnimmt. Ebenso reduziert sich die Schaltzeit mit zunehmender Umgebungstemperatur. Das Abflachen der Stromkurve im Bereich der Nulllinie ist auf den VDR-Effekt zurückzuführen. Bei niedriger Spannung hingegen weist der PTC einen erhöhten Scheinwiderstand auf.

Nun soll ein keramischer PTC betrachtet werden, der als Einschaltstrombegrenzer in Anwendungen wie On-Board-Charger (OBC), Plug-in-Batterien für Hybrid-/Elektrofahrzeuge oder bei der Stromversorgung von Motorantrieben Verwendung findet.

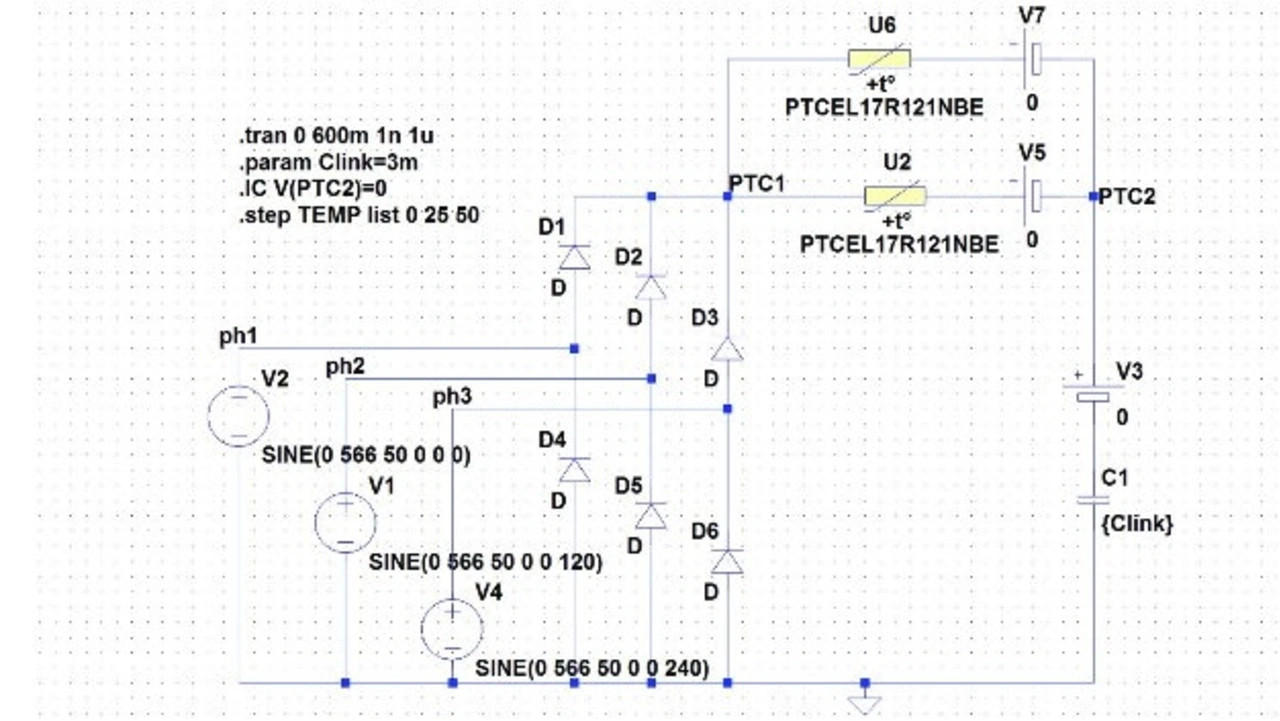

Im Beispiel von Bild 4 liefert die Sekundärwicklung eines Dreiphasen-Transformators (ph1 bis ph3) nach Spannungsgleichrichtung und Glättung durch einen Zwischenkreiskondensator C1 die Leistung für eine Last. Die (normalerweise parallel zu C1 geschaltete) Last ist in dieser Simulation nicht dargestellt.

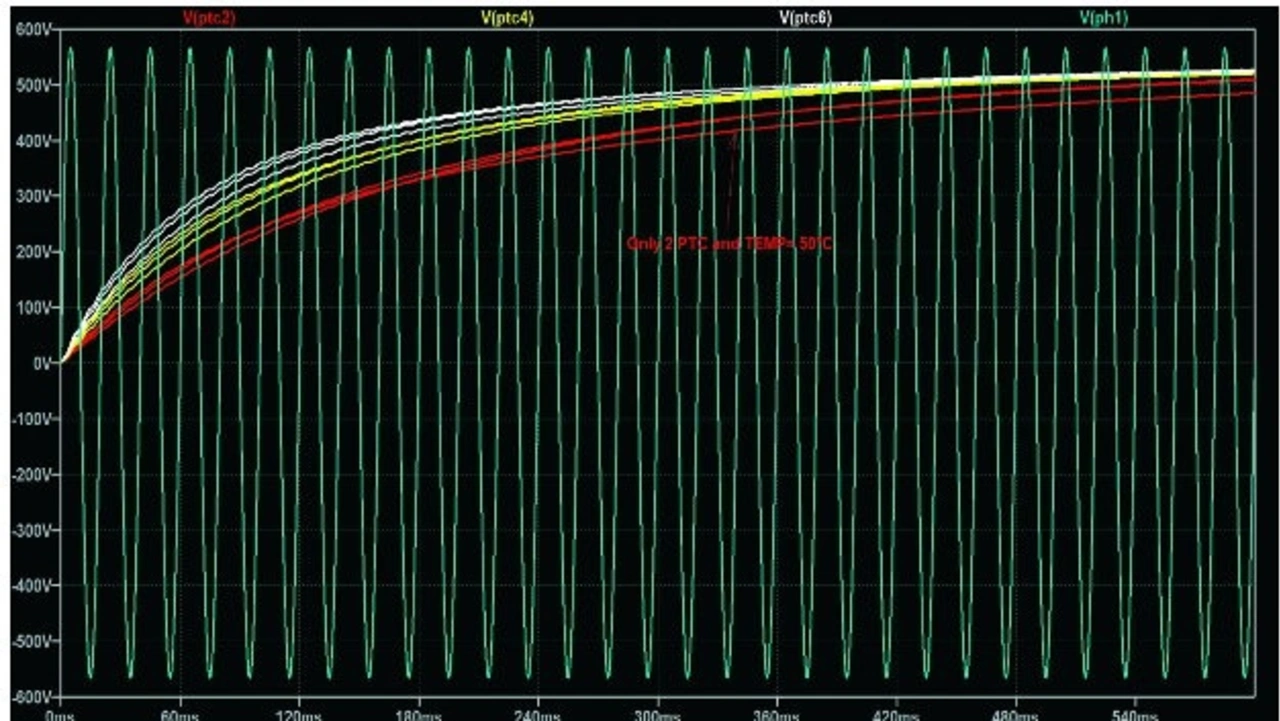

Das Designproblem besteht darin, herauszufinden, wie viele PTCs (in Bild 4 sind es zwei) parallelgeschaltet werden müssen, um sicherzustellen, dass kein PTC im Normalbetrieb schaltet. Denn sonst würde die Spannung über dem Kondensator C1 niemals einen Wert nahe der Maximalamplitude der Wechselspannungsquelle erreichen. Bild 5 zeigt den simulierten Spannungsverlauf an C1 während des Ladens, und zwar bei drei verschiedenen Umgebungstemperaturen (0 °C, 25 °C und 50 °C) und mit zwei (rote Kurve), drei (gelbe Kurve) oder vier (weiße Kurven) parallelgeschalteten PTCs. Zu erkennen ist, dass bei Verwendung von nur zwei PTCs die Spannung über C1 nicht bis an die Wechselspannungsamplitude heranreicht, insbesondere bei höherer Umgebungstemperatur (TEMP). Mit drei oder gar vier PTCs ist man hingegen auf der sicheren Seite.

Sollte der Einschaltstrom jetzt zu hoch sein, ist der Versuch mit einem Netzwerk aus parallelgeschalteten Zweigen möglich, die jeweils aus mehreren in Serie liegenden PTCs bestehen. Wie man sieht, ist die Lösung mit LTSpice und guten Bauteilmodellen nur ein paar Klicks entfernt – der Schlüssel dazu sind gute Ideen.

Die Verallgemeinerung der SPICE-PTC-Modellierung hat gerade erst begonnen, und natürlich wurde Rom nicht an einem Tag gebaut. Bemerkenswert ist jedoch, dass man nach mehr als 30 Jahren SPICE-[R]evolution immer noch Bauteiltypen findet, für die es keine genauen Modelle gibt.

Literatur

[1] Sang-Hee Cho Journal of the Korean Ceramic Society, Vol. 43, No. 11, pp. 673–679, 2006.

[2] www.vishay.com/docs/29007/ptcexpla.pdf, 2018

- Entwicklung einer PTC-basierten Schutzvorrichtung

- Hier kommt LTspice ins Spiel