Beispiel EEPROMs

So gelingt der Ersatz obsoleter Bauelemente

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Warm altern EEPROMs?

Um zu verstehen, warum Speicher durch Schreibvorgänge überhaupt altern, muss man die prinzipielle Funktionsweise einer EEPROM-Speicherzelle betrachten (Bild 3). Um Daten zu speichern, werden Elektronen auf ein Floating Gate transferiert oder wieder entfernt. Hierfür werden intern hohe Spannungen mithilfe von Ladungspumpen generiert, durch die Elektronen mittels quantenphysikalischer Effekte wie der Hot-Electron-Injection und des Fowler-Nordheim-Tunneleffektes in das Floating Gate gebracht oder wieder entfernt werden.

Hierbei wird zum einen jedes Mal die dünne isolierende Oxidschicht der Floating Gate Zelle beschädigt, es bilden sich regelrechte Tunnel, durch die die Elektronen auch ohne hohe Spannung das Floating Gate verlassen können, zum anderen können sich auch Elektronen in der Oxidschicht anreichern, wodurch Schreib- und Löschvorgänge behindert werden können und sich die Lese-Schwellspannung der Zelle verschiebt.

Wenn sich nicht die richtige Anzahl an Elektronen auf dem Floating Gate befindet, wird die erforderliche Lese-Schwellspannung gegebenenfalls nicht mehr stabil erreicht und es treten Datenfehler auf. Gleiches gilt für eine massiv verschobene Lese-Schwellspannung. Aber auch andere Faktoren, wie beispielsweise eine falsch dimensionierte Ladungspumpe oder eine schlecht entwickelte interne State-Machine kann zu Fehlern führen.

Beim Lesen hingegen wird die Funktionsweise eines Feldeffekttransistors verwendet. Je nachdem, ob Elektronen in dem Floating Gate vorhanden sind, ist die Drain-Source-Strecke gesperrt oder leitend, es wird mittels einer nachgeschalteten Auswertschaltung eine logische »0« oder »1« aus der Speicherzelle gelesen. Das Lesen erfolgt also sehr energie- und stressarm. Eine unbeschädigte EEPROM-Zelle kann somit nahezu unendlich gelesen werden und hält seine Daten deutlich besser als ein bereits gestresstes EEPROM.

In Bild 3 ist die prinzipielle Funktionsweise einer Floating-Gate-Zelle abgebildet. Im Laufe der Jahre sind mehrere Varianten und Verfeinerungen der grundlegenden Technologie entstanden.

Bedingt durch den Stress beim Schreiben und Löschen ist ein EEPROM nur begrenzt lösch- und schreibbar. Die meisten Hersteller geben eine Million Schreibvorgänge oder mehr an. Hier gibt es zwei Stolpersteine: Nicht alle Hersteller definieren, ob der im Datenblatt angegebene Endurance-Wert über den gesamten erlaubten Betriebstemperaturbereich des EEPROMs gültig ist. Und dies, obwohl die Umgebungstemperatur einen großen Einfluss auf die Speichervorgänge und die Alterungseffekte haben kann.

Zum andere fehlt häufig die Angabe, ob sich der Endurance-Wert auf den kompletten Speicherbereich, einzelne Pages oder gar einzelne Bytes bezieht. Je nach Definition ergeben sich hierdurch gravierende Unterschiede bezüglich der erlaubten gesamten Wiederbeschreibbarkeit des Speichers!

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Ergebnisse der Tests

Bei den Endurance-Untersuchungen zeigten sich schnell massive Qualitätsunterschiede bei den unterschiedlichen Herstellern. So erreicht das schlechteste Bauteil gerade einmal etwas mehr als 23.000 Zyklen, bevor die ersten Pages durch Wear-Out-Effekte ausfielen, während das beste Bauteil wenigstens 31,4 Mio. Zyklen in jeder Page erreicht. Der höchste Wert einer Page lag bei sagenhaften 83 Mio. Zyklen.

In den nachfolgend referenzierten Diagrammen sind jeweils die Werte aller getesteten Pages und Bauteile je Versuch berücksichtigt. Jeder Hersteller sollte laut Datenblatt wenigstens eine Million Zyklen erreichen.

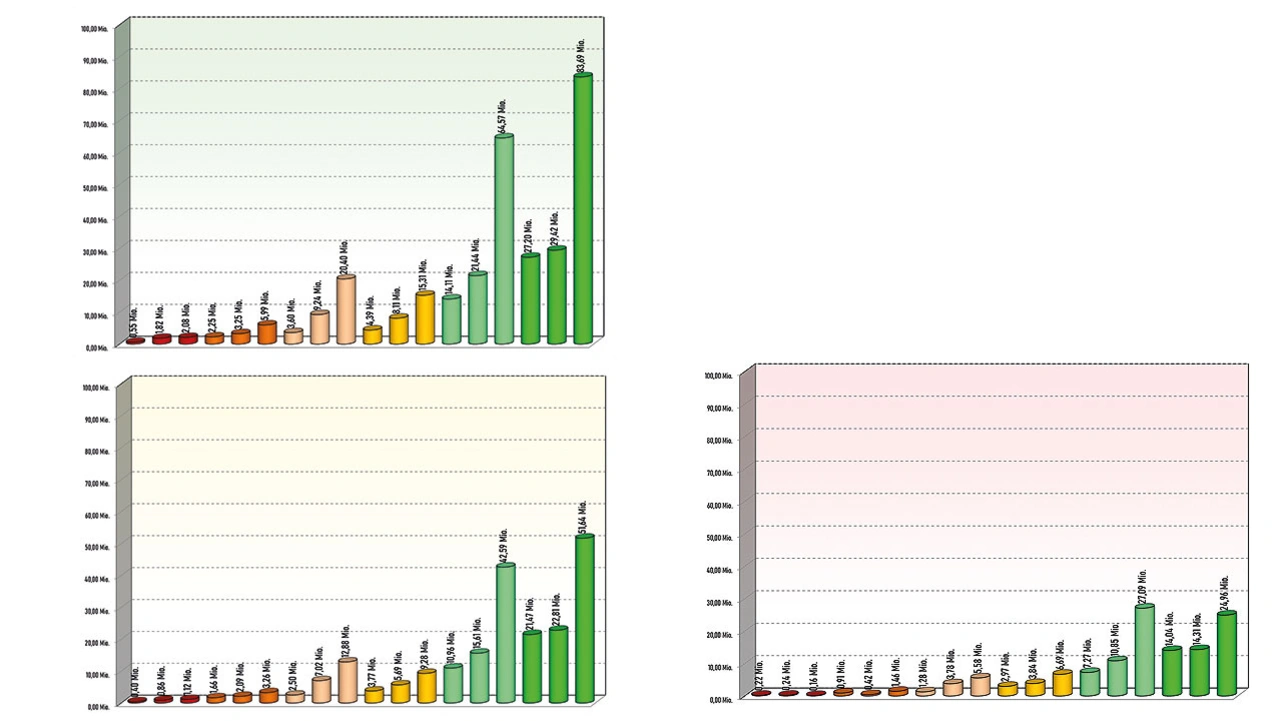

In Bild 4 sind die Ergebnisse der 256-kbit-Untersuchungen von sechs der getesteten Hersteller abgebildet. Jede Balkenfarbe steht dabei für einen Hersteller. Die jeweils drei gleichfarbigen Balken pro Hersteller stehen wiederum für die verschiedenen getesteten Umgebungstemperaturen. Also ein Test bei Raumtemperatur, einer bei dem ein Temperaturverlauf über den erlaubten Temperaturbereich des Bausteins nachgestellt wurde und einmal der Betrieb bei der maximal erlaubten Umgebungstemperatur.

Im obersten Diagramm, das grün hinterlegt ist, wurde der jeweils maximal erreichte Endurance-Zykluswert pro Versuch dargestellt. Im gelb hinterlegten mittleren Diagramm ist hingegen der durchschnittlich erreichte Zyklenwert abgebildet und im rot hinterlegten unteren Diagramm schließlich der früheste Ausfall eines Bauteils. Allein bei dieser Versuchsreihe haben zwei Hersteller ihre Datenblattangaben nicht einhalten können und sind somit durchgefallen.

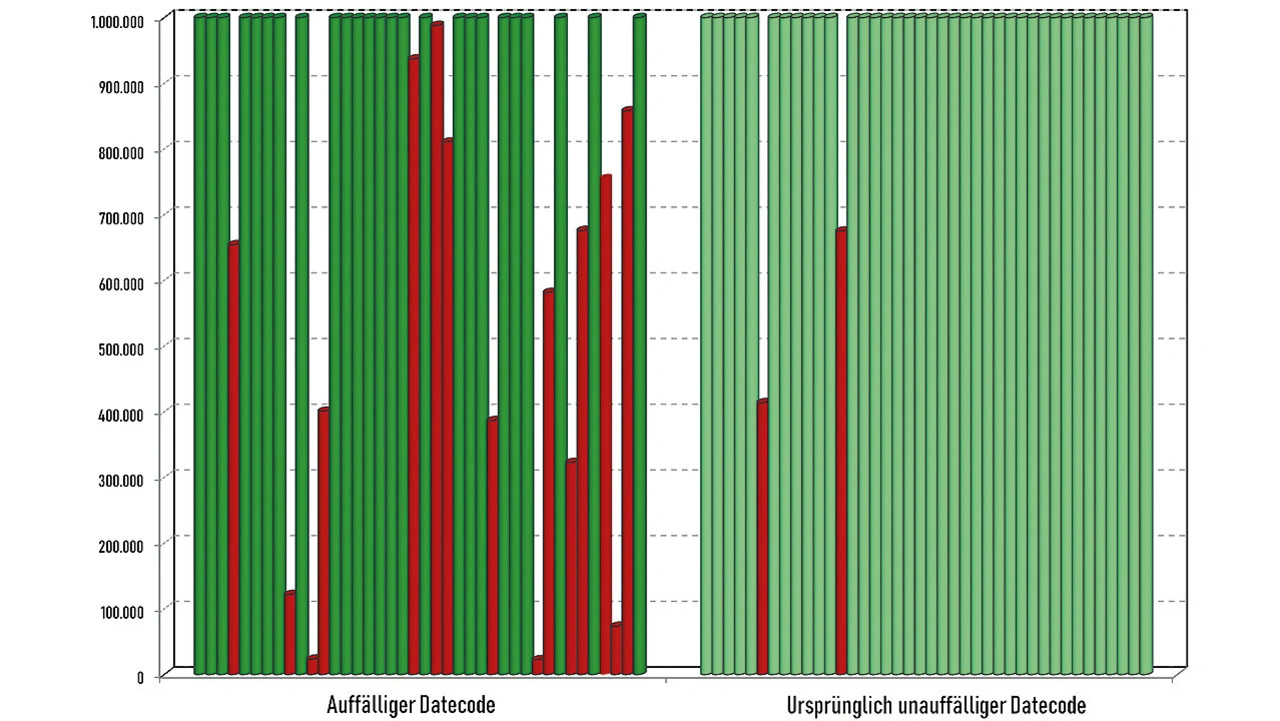

Auch die Ergebnisse verschiedener Datecodes unterscheiden sich bei einigen Herstellern massiv. So fällt bei einem Hersteller im 25°C-Endurance-Test nur ein Datecode aus, während alle anderen Datecodes den Test fehlerfrei bestehen.

Ein Retest mit einer deutlich erhöhten Stichprobe ergibt jedoch, dass der ausgefallene Datecode grundsätzlich im hohen zweistelligen Prozentbereich ausfällt, während bei den scheinbar guten Datecodes die Ausfälle nur sehr sporadisch auftreten. In Bild 5 ist ein Teilergebnis des Retests dargestellt – links der auffällige Datecode mit vielen Ausfällen, rechts der ursprünglich unauffällige Datecode mit seltenen Ausfällen. Der Test war auf eine Million Zyklen pro Page begrenzt.

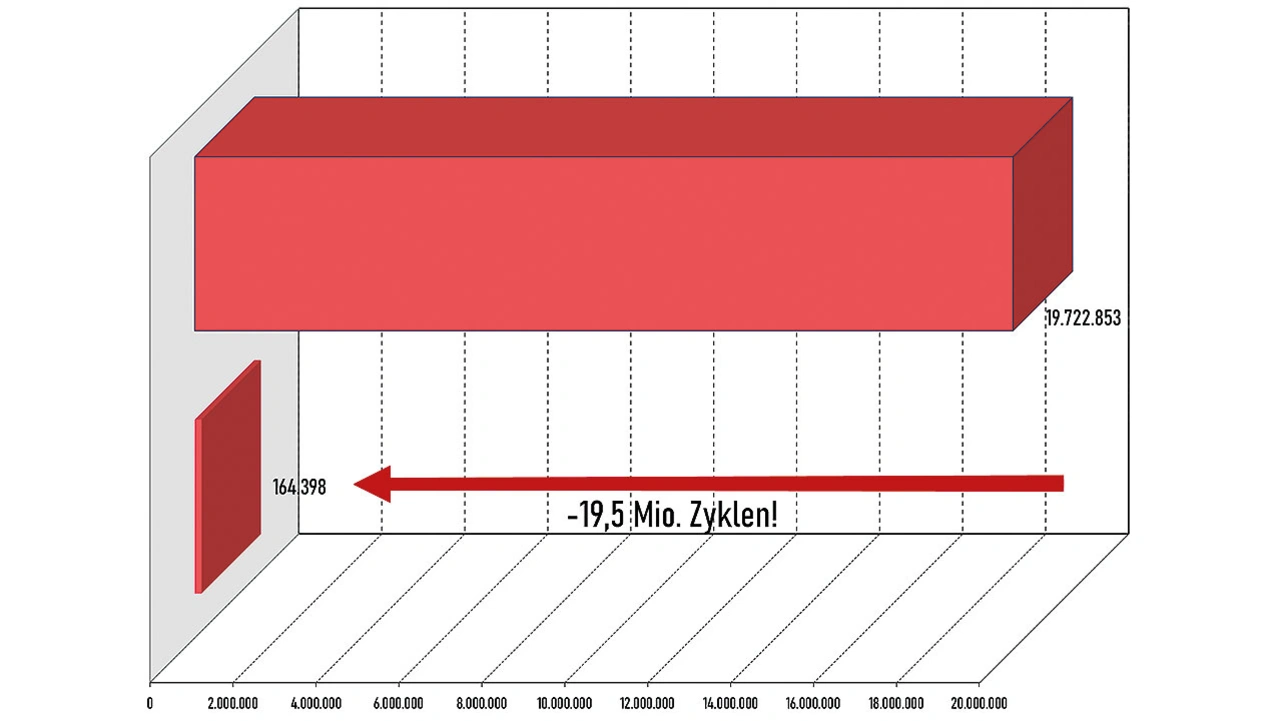

Bei den Untersuchungen der 256-kbit-Speicher gibt es eine echte Überraschung. Denn der Hersteller, der bei den 8-kbit-Speichern noch die besten Ergebnisse erzielt, fällt bei den 256-kbit-Speichern durch – und dies, obwohl beide Speichergrößen laut Hersteller die gleiche Technologie verwenden sollen. In Bild 6 zeigt der obere Balken den frühesten Ausfall eines 8-kbit-Speichers und der untere Balken den frühesten Ausfall des 256-kbit-Speichers des betroffenen Herstellers. Beide Versuche wurden bei Raumtemperatur durchgeführt.

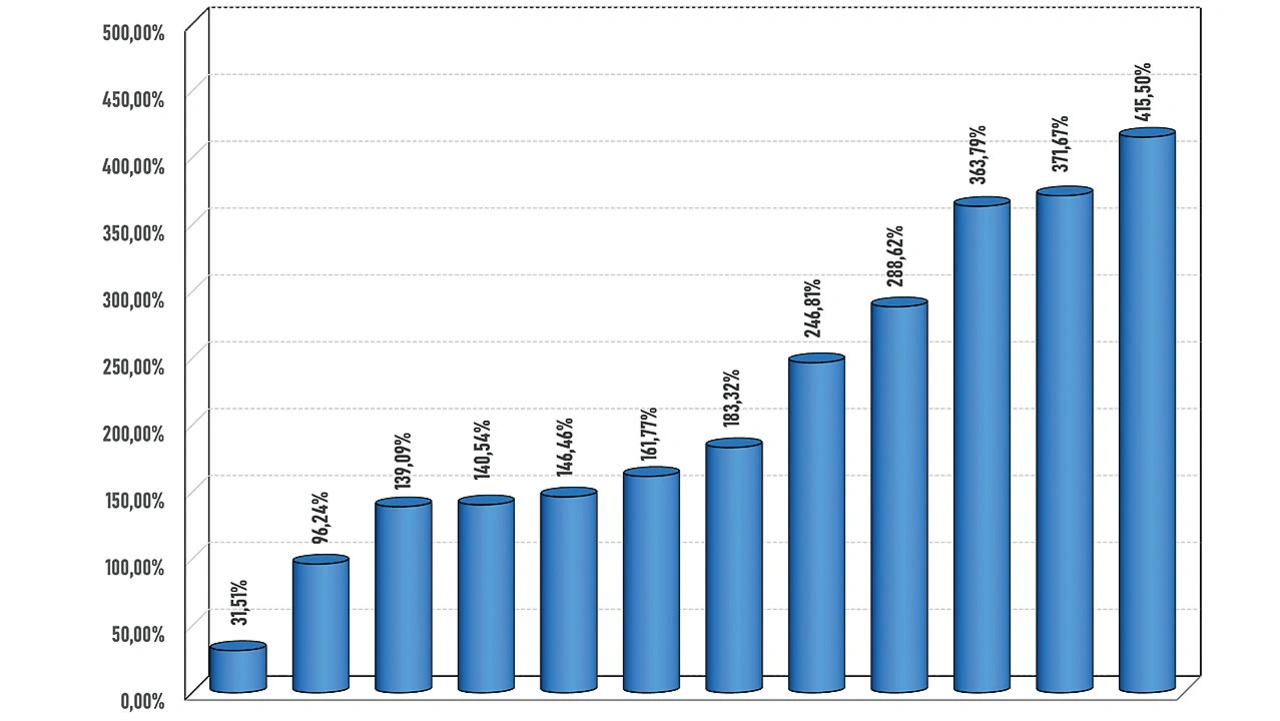

Physikalisch bedingt ist bei jedem Halbleiter eine gewisse Temperaturabhängigkeit gegeben. Auch ein EEPROM bildet hier keine Ausnahme. Bei den Herstellern gibt es erwähnenswerte Abweichungen untereinander. In Bild 7 steht jeder Balken für die prozentuale Temperaturabweichung des +25°C-Tests verglichen mit dem +85°C-Test der jeweiligen Bauteilfamilie. Die Bauteile einiger Hersteller reagieren nur im geringen Maß auf Temperaturunterschiede, während andere Hersteller Abweichungen von über 400 Prozent aufweisen.

Würde bei einer Bauteilfamilie mit einer starken Temperaturabhängigkeit der Endurance-Versuch nur bei Raumtemperatur durchgeführt, bestünde die Gefahr, dass es in der eigentlichen Applikation bei den entsprechenden Umgebungstemperaturen dennoch zu Ausfällen kommt. Außerdem können bei Raumtemperatur andere Fehlermechanismen wirken als bei +85°C. Beide Temperaturen sollten somit getestet werden.

Neben den Endurance-Ausfällen gab es im Test auch Ausfälle durch andere Fehlermechanismen. So weisen zwei Hersteller vereinzelt Probleme mit der State-Machine auf, sodass teilweise Ausfälle weit unterhalb von 1.000 Zyklen auftreten. Aber auch der Datenerhalt ist nicht bei allen Herstellern gegeben und sie verlieren ihren Speicherinhalt früher als im Datenblatt oder Reliability-Report angegeben.

Nur die Hälfe der geprüften Hersteller haben die Qualifikationsuntersuchungen bestanden, zwei davon mit sehr überzeugenden Ergebnissen! Weil Miele eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft mit den Herstellern anstrebt, können die Namen und Ergebnisse einzelner Hersteller an dieser Stelle nicht veröffentlicht werden. Die Hersteller sind aber über die Ergebnisse informiert, sodass sie die Möglichkeit haben, ihre Produkte zu optimieren.

Schlussfolgerungen

Wenn Miele keine eigenen Qualifikationsuntersuchungen durchführen würde, und den Hersteller mit dem schlechtesten Ergebnis ausgewählt hätte, so würden die ersten EEPROMs bereits nach 23.000 Zyklen ausfallen. Umgerechnet auf die Lebensdauer der Miele Geräte wären somit bereits nach einem halben Jahr die ersten Geräte beim Kunden defekt. Dies konnte mithilfe der Qualifikationsuntersuchungen erfolgreich verhindert werden.

Die beiden neu gewählten Hersteller erreichen so hohe Endurance-Werte, dass die EEPROMs selbst unter den schlechtesten Betriebsbedingungen erst nach mehr als 60 Jahren ausfallen werden. Und die Kosten der Bauteilqualifikation sind gering im Vergleich zu den Kosten, die anfallen, wenn die Geräte mit unzuverlässigen EEPROMs früh ausfallen würden. Der Vertrauensverlust beim Kunden wäre gar nicht bezifferbar. Hinzu kommt, dass die neu eingesetzten EEPROMs aus einem sehr modernen Technology-Node stammen, wodurch jährlich ein hoher Betrag eingespart wird.

Grundsätzlich lassen sich folgende Erfahrungen für die Auswahl von Speichern teilen:

Es ist sehr sinnvoll, mehrere Datecodes in die Tests mit aufzunehmen, alle verwendeten Speichergrößen zu untersuchen und die in den Geräten vorkommenden Umweltbedingungen zu berücksichtigen.

Ein hoher Einkaufspreis bedeutet nicht automatisch eine gute Qualität, eine kleinere Strukturgröße muss nicht schlechter sein als eine größere und eine hohe Marktdurchdringung des Herstellers lässt auch keinen Rückschluss auf dessen Qualität zu. Selbst wenn es Vorbehalte gegen Bausteine mit ECC-Fehlerkorrektur gibt, so können diese doch eine hervorragende Qualität aufweisen.

Den Inhalten der Reliability-Reports der Hersteller kann man bedauerlicherweise nicht in jedem Fall vertrauen. Auch die Hersteller, die durchgefallen sind, haben laut ihren eigenen Reliability-Reports keine Ausfälle während ihrer Untersuchungen gefunden. Einige der durchgefallenen Hersteller haben die Miele-Testergebnisse angefordert, um die ermittelten Abweichungen der Ergebnisse zu erörtern. Andere Hersteller haben die Ergebnisse scheinbar nicht überrascht und haben in keinerlei Hinsicht reagiert.

Der Autor

Martin Sommer

ist Semiconductor Senior Supplier Quality Manager bei Miele. In dieser Position ist er für alle Speicherarten, Microcontroller und Prozessoren verantwortlich.

- So gelingt der Ersatz obsoleter Bauelemente

- Warm altern EEPROMs?