Beispiel EEPROMs

So gelingt der Ersatz obsoleter Bauelemente

Miele legt seine Haushaltsgeräte für eine Lebensdauer von bis zu zwanzig Jahren aus. Doch wenn Komponenten veralten, müssen moderne Bauelemente neu qualifiziert werden. Am Beispiel eines EEPORMs wird gezeigt, was dabei alles beachtet werden muss.

Eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von bis zu 20 Jahren bei Haushaltsgeräten kann nur abgesichert werden, indem nicht nur die kompletten Geräte intensiven Tests unterzogen werden, sondern auch jede enthaltene Komponente einzeln ausgiebig geprüft wird. Veralten Komponenten im Laufe der Zeit, so wie zum Beispiel die vor Jahren bei Miele qualifizierte EEPROM-Generation, dann wird nach einer intensiven Marktrecherche eine neue Qualifikation mit modernen Bauteilen durchgeführt.

Doch zunächst einmal: Was ist Qualität? Für den Kunden bedeutet Qualität die langfristige Funktion des Gerätes ohne notwendige Reparaturen oder Einbußen des Funktionsumfanges. Qualität entsteht dabei an vielen Stellen eines Unternehmens. Eine auf den ersten Blick unscheinbare Schraube muss ihre Funktion ebenso erfüllen, wie der hochkomplexe Prozessor, auf dem ein Betriebssystem läuft. Fällt auch nur eine Komponente des Gerätes aus, so fällt eventuell das gesamte Gerät aus.

Bei Elektronikprodukten sind das Schaltungsdesign und die Bauteilauswahl essenziell für die Lebensdauer. Das Schaltungsdesign kann während der Entwicklungsphase durch entsprechende Bauteildimensionierungen so ausgelegt werden, dass die angestrebte Lebensdauer erreicht wird. Aber wie wählt man elektronische Bauteile hinsichtlich der Qualität aus? Sie werden in der Regel nicht im eigenen Haus entwickelt, sondern von einem Lieferanten bezogen.

Höherer Bauteilpreis gleichbedeutend mit besserer Qualität?

Verspricht ein höherer Bauteilpreis auch eine bessere Qualität? Das kann, muss aber nicht der Fall sein, denn ob ein Hersteller einen technologisch veralteten und teuren Prozess verwendet oder vielleicht auch nur eine höhere Gewinnmarge für sich kalkuliert, ist von außen schwer zu beurteilen. Die Reliability-Reporte der Hersteller anzufordern, ist sicher ein guter Gedanke, jedoch müssen zwei Punkte beachtet werden. Die meisten Bauteilhersteller orientieren sich an den gängigen JEDEC-Testnormen (Joint Electron Device Engineering Council) – die nicht unbedingt den Gerätelebensdauerzeitraum der Kunden abdecken. Und um den Qualifikationsergebnissen an dieser Stelle etwas vorzugreifen: Bei einigen Herstellern ist auf die Reliability-Reporte leider kein Verlass.

Nun werden bei Miele auch die kompletten Geräte sehr intensiven Tests unterzogen. Könnte man aus diesen aufwendigen Tests nicht ableiten, dass beispielsweise ein enthaltener Speicher seine Daten über die gesamte Lebensdauer behält? Leider nein. Denn selbst ein intensiver Gerätetest, der bei den mechanischen Komponenten eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren absichert und viele tausende Programmzyklen beinhaltet, erzeugt bei einem modernen Halbleiterspeicher nur eine beschleunigte Alterung von etwas über einem Jahr.

Jobangebote+ passend zum Thema

Alterungsprozess und Fehlerquellen

Somit bleibt nur die Möglichkeit, eigene Qualifikationsuntersuchungen an den Teilkomponenten durchzuführen. Hierbei altert man die Bauteile künstlich, um festzustellen, ob die Bauteile in der angestrebten Lebensdauer des Gerätes funktionsfähig bleiben. Dabei müssen alle vorhandenen Umwelteinflüsse, welche während der gesamten Lebensdauer der Geräte auftreten können, berücksichtig werden.

Halbleiter bestehen aus Silizium

Die meisten Halbleiter bestehen aus Silizium in die ein paar fremde Atome dotiert wurden. Wie kann ein Halbleiter überhaupt altern? Betrachtet man einen kompletten Halbleiterbaustein etwas genauer, so erkennt man schnell die vielen unterschiedlichen Komponenten. Das Gehäuse aus Kunststoff ist nahezu immer vorhanden, der Halbleiter-Chip ist obligatorisch, dazu kommen dann noch Bonddrähte, der Leadframe der Die-Kleber und vieles mehr.

Bei einem Halbleiter bezeichnet man als Alterung generell die Veränderung von physikalischen Eigenschaften, die sich meist negativ auf die Funktion des Bauteils auswirken und so zu einem Ausfall des Bauteils führen können. Dabei gibt es jedoch nicht die »eine« Alterung bei einem kompletten Halbleiterbaustein, sondern eine große Vielzahl unterschiedlicher Alterungs- und Fehlermechanismen. Diese können mithilfe von verschiedenen Formeln berechnet und mit den dazugehörigen Testmethoden beschleunigt und ausgelöst werden.

Beispielsweise werden bei Temperaturänderungen mechanische Probleme häufig durch die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der im Baustein verwendeten Materialen verursacht. Um dieses Fehlerbild künstlich zu beschleunigen, bietet sich ein Temperaturschocktest an. Dessen Parameter kann mit der Coffin-Manson-Gleichung berechnet werden. Übliche Ausfallarten sind hier Bonddraht-Abrisse, Gehäusebrüche und ähnliches. Durch die Gehäusebrüche kann wiederum Feuchtigkeit in die Bauteile eindiffundieren, die ihrerseits Folgefehler wie Chip-Delamination oder Korrosion auslösen kann. Und auch diese Fehler verursachen potenziell Folgefehler, die natürlich ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Gehäuserisse kann man gegebenenfalls noch mithilfe eines einfachen optischen Mikroskops entdecken, für eine Chip-Delamination benötigt man bereits hochpreisige Spezialgeräte wie ein Ultraschall-SAM (Scanning Acoustic Microscopy).

Elektrische Fehler machen es komplex

Elektrische Fehler sind hingegen häufig deutlich komplexer und schwieriger zu finden. So kommt es beispielsweise bei Elektromigrationseffekten – also der Wanderung von Ionen durch einen elektrischen Strom und/oder ein elektrisches Feld – und den damit verbunden Materialtransport zu Leiterbahnunterbrechungen oder Kurzschlüssen innerhalb des Halbleiters. Befinden sich diese Fehler in den unteren Layern des Halbleiters, so muss man nicht nur in der Lage sein, das Bauteil chemisch zu öffnen, sondern auch noch die oberen Halbleiterschichten mittels aufwendigen Plasmaätzens abzutragen. Den eigentlichen Fehler ohne das detaillierte Schaltungswissen des Halbleiterherstellers zu finden, ist eine weitere Herausforderung.

Die genannte Elektromigration kann mit einer Anhebung der Temperatur und/oder einer Erhöhung der Stromdichte beschleunigt werden. Die Umgebungstemperatur kann bei einem Halbleiter meist problemlos innerhalb gewisser Grenzen erhöht werden. Die daraus erfolgte Beschleunigung ist unkompliziert mittels der Arrhenius-Formel zu berechnen. Bei einem komplexen Halbleiter bestehen für den Endanwender jedoch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, die Stromdichte zu erhöhen, ohne andere Fehlerbilder zu provozieren, die in der eigentlichen Applikation sonst gar nicht zum Tragen kämen.

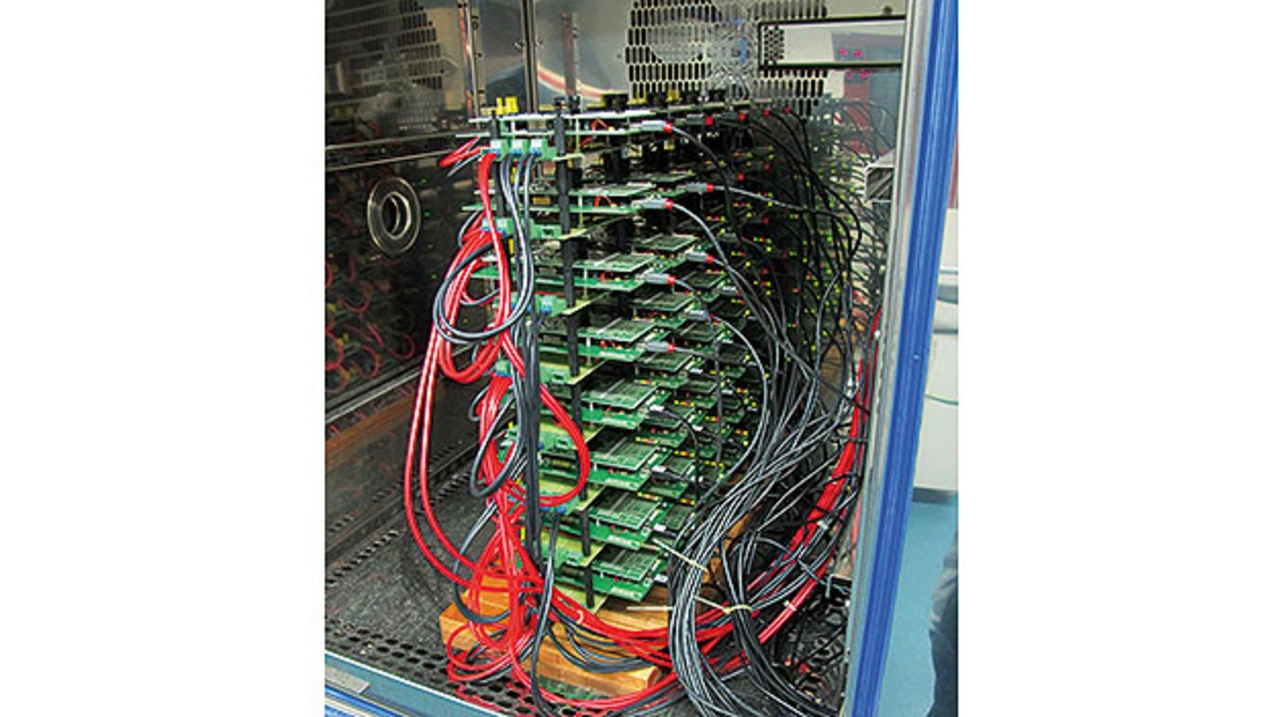

In Bild 1 ist der Testaufbau eines EEPROM-Versuches in einer Klimakammer abgebildet. Mit diesem Aufbau kann eine Vielzahl von EEPROMs pa- rallel getestet werden. Es können sowohl thermische als auch hydrogene Einflüsse im laufenden Betrieb untersucht werden und so vielfältige Fehlerbilder beschleunigt erzeugt werden. Neue Technologien und kleiner werdende Halbleiter-Strukturgrößen führen teils zu gravierenden Unterschieden in den Fehlerbildern im Vergleich zu älteren Halbleiterprozessen und müssen natürlich berücksichtigt werden.

Die den Fehlerbildern zugeordneten Testmethoden und -zeiten müssen an- gepasst oder neue hinzugefügt werden. Vor wenigen Jahren waren Aktivie- rungsenergien von 1,2 Elektronenvolt (eV) für das Fehlerbild »Datenverlust« gängig. Heute gibt es Hersteller die nur noch 0,7 eV oder kleiner für dieses Fehlerbild angeben. Dadurch erhöht sich die benötigte Zeit, um das Fehlerbild thermisch auszulösen deutlich. Passt man seine Testparameter nicht an die geänderten Anforderungen an, so drohen frühe Schaltungsausfälle im Feld.

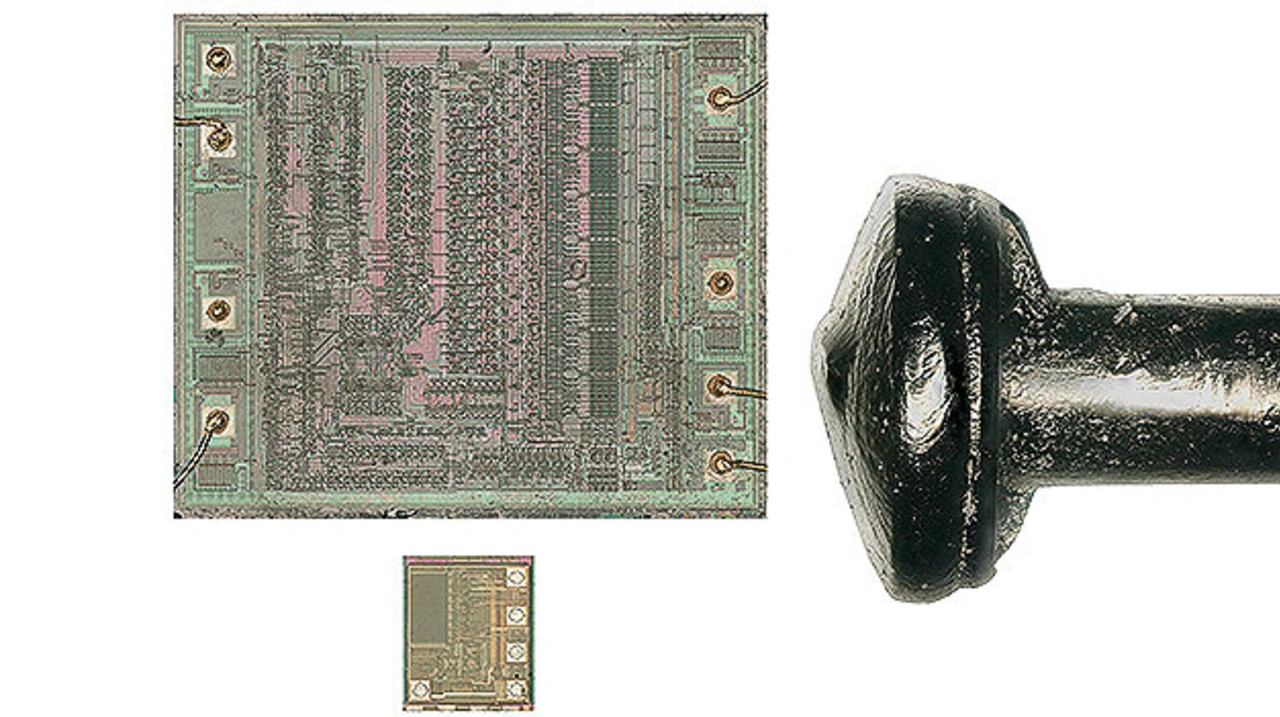

In Bild 2 ist im linken oberen Bereich ein 30 Jahre alter 256-bit-Die abgebildet. Der untere Die ist ein moderner 16-kbit-Speicher. Der rechte Stecknadelkopf dient als Größenreferenz. In dem modernen 16-kbit-EEPROM sind die Bits rund tausendmal dichter gepackt als in dem abgebildeten alten 256-bit-EEPROM. Dies ist nur ein kleiner Auszug dessen, was es bei einer Halbleiterqualifikation bezüglich der Alterung zu berücksichtigen gilt.

Versuchsszenario zur EEPROM-Qualifikation

Um die in den Bauteilen vorhandenen Fehlermechanismen in einem vertretbaren Zeitraum auszulösen, umfasst eine EEPROM-Qualifikation bei Miele eine Vielzahl an Teststrategien, mit deren Hilfe die Bauteile künstlich gealtert werden. Dazu gehören Gehäusetests ebenso wie Datenerhaltuntersuchungen, elektrische Stresstests und auch Endurance-Versuche. In diesem Beitrag wird nur ein kleiner Teil dieser Endurance-Versuche aufgezeigt, weil ein vollständiger Bericht über alle Qualifikationsergebnisse den Rahmen sprengen würde.

Was ist Endurance?

Als Endurance bezeichnet man bei einem nichtflüchtigen Speicher die Anzahl der möglichen Schreib-/Löschzyklen. Also wie oft sich der Speicher wiederbeschreiben lässt, bevor ein Versagen des Bauteils erfolgt. Bei einem EEPROM gibt es im Gegensatz zu einem Flash-Speicher keinen separat durchzuführenden Löschvorgang. Den Löschvorgang führt das EEPROM selbstständig bei jedem Schreibvorgang vorab durch. Daher besteht ein Endurance-Zyklus bei einem EEPROM nur aus einem Schreib- und einem Lesevorgang, mit Prüfung, ob der Wert korrekt geschrieben, beziehungsweise gelesen wurde. Während dieses Vorgangs wurden weitere Parametermessungen durchgeführt, wie beispielsweise die Überprüfung der Schreibzeit oder des Schreibstromes.

Ein EEPROM ist in logische Pages organisiert. Jede Page besteht aus einer gewissen Anzahl an Bytes. Diese Bytes wiederum werden aus acht einzelnen Bits gebildet, die einer einzelnen Zelle, also einem einzelnen Floating Gate plus Beschaltung entsprechen. In den durchgeführten Versuchen wurden die im EEPROM vorhandenen Pages nacheinander getestet. Bei jedem Versuch wurde eine definierte Anzahl an Bauteilen geprüft, damit die Stichprobe ausreichend war, um eine statistische Sicherheit zu erlangen.

- So gelingt der Ersatz obsoleter Bauelemente

- Warm altern EEPROMs?