Energieautarke Systeme

Sensor-Interface mit μA-Stromaufnahme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Induktive Sensorik

Induktive Sensoren beruhen auf der Dämpfung oder der Frequenzänderung eines Schwingkreises beziehungsweise einer Spule. Durch dieses Messprinzip lassen sich allgemein berührungslos und somit verschleißfrei Winkel, Wege und Geschwindigkeiten messen.

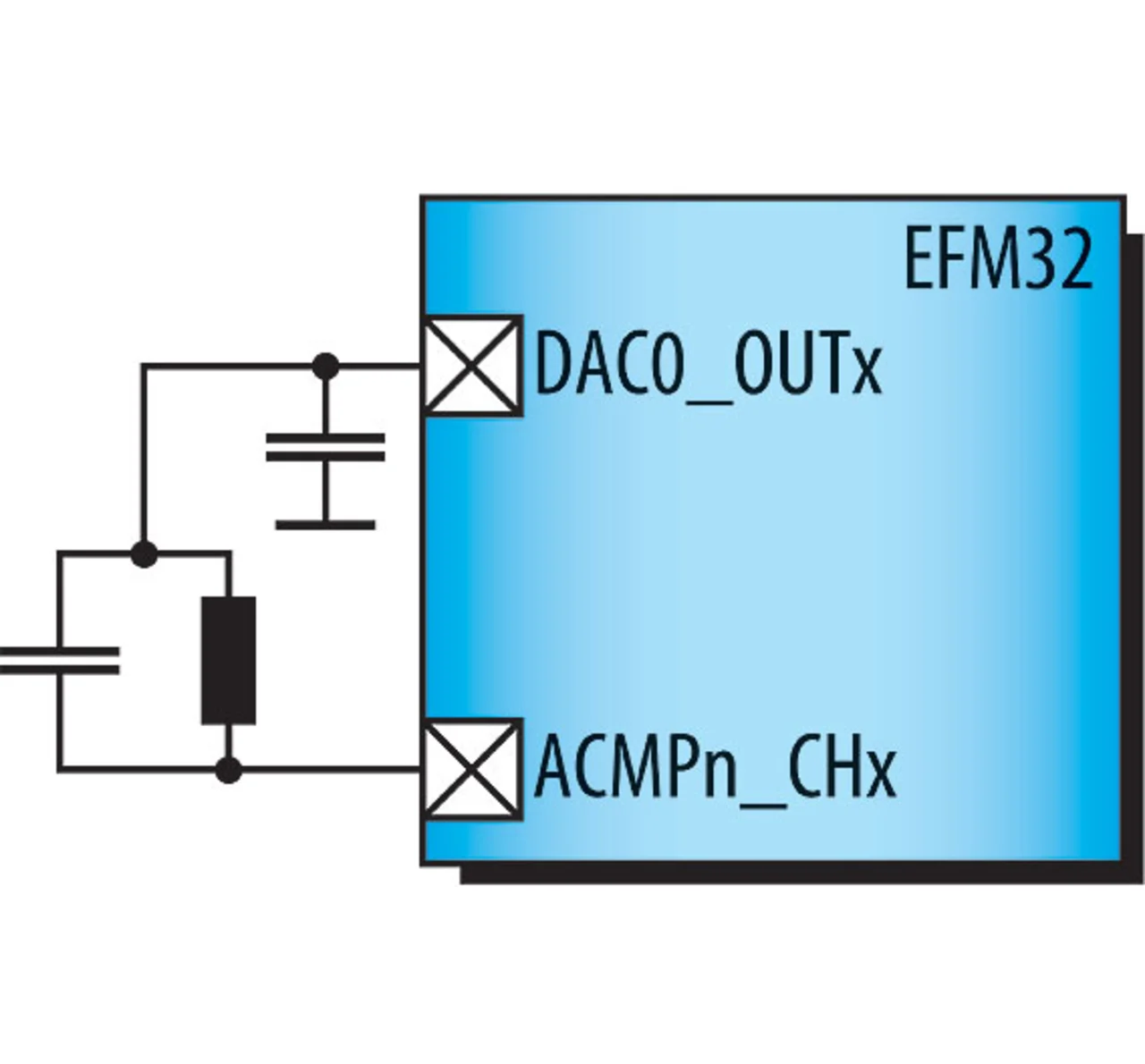

Innerhalb einer kurzen Erregungszeit wird der Kondensator eines LC-Schwingkreises über den DAU vorgeladen (Bild 4). Während dieser Erregungsphase wird der Anschluss „ACMPn_CHx“ durch den Sequenzer gegen Masse gelegt. In der anschließenden Messphase werden beide Anschlüsse „ACMPn_CHx“ und „DAC0_OUTx“ in den Tristate-Zustand geschaltet, und der Schwingkreis beginnt mit seiner Resonanzfrequenz zu schwingen. Durch parasitäre ohmsche Verluste der Bauteile wird die Schwingung bedämpft.

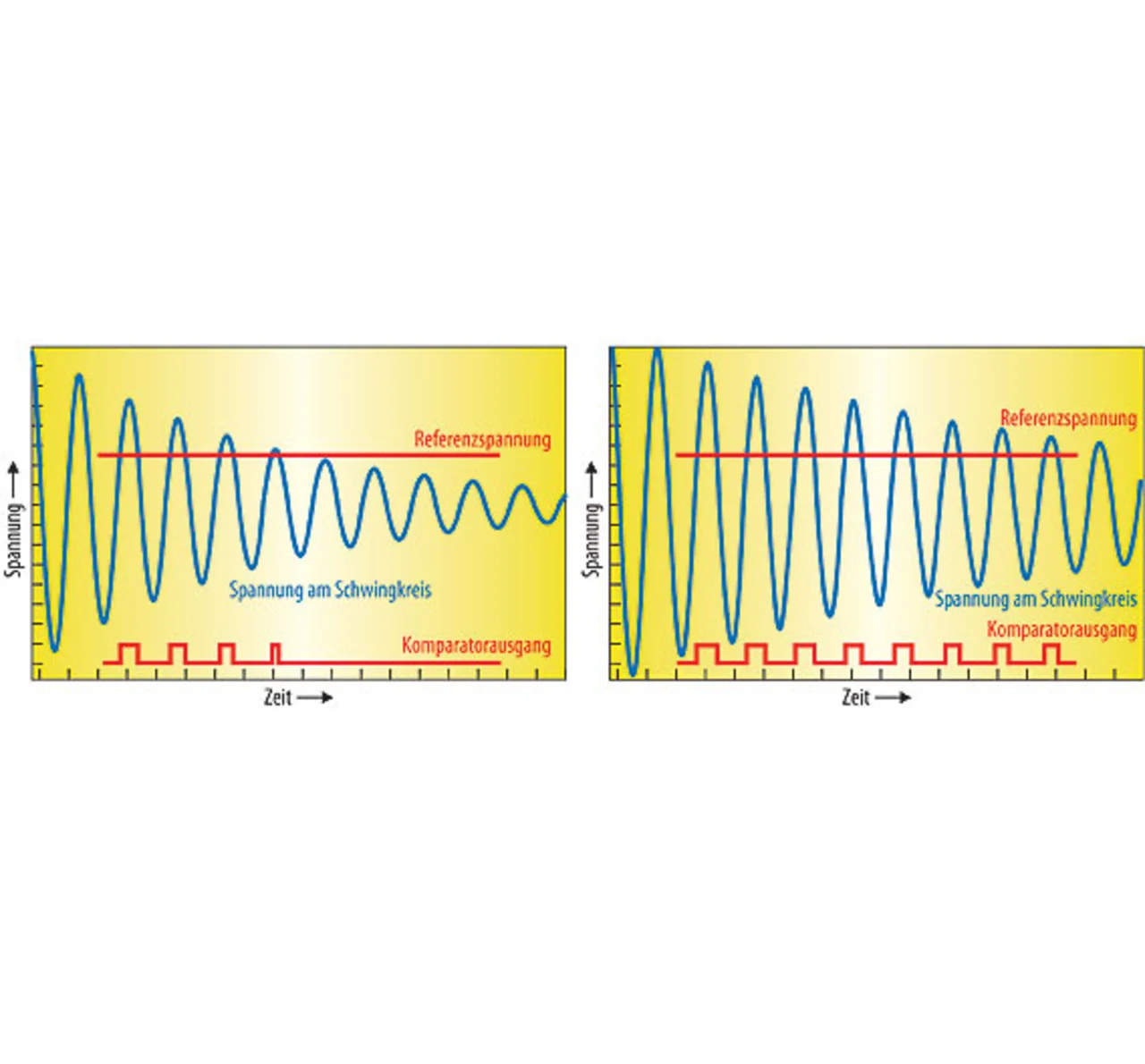

Mit dem Komparator (ACMP) lassen sich die Spitzen der Schwingungen zählen, die eine definierte Schwellspannung übersteigen. Hierzu wird das Signal am Anschluss „ACMPn_CHx“ an den nicht invertierenden Eingang eines Komparators (ACMP) geführt und die Referenzspannung (Schwellwert) am invertierenden Eingang per DAU bereitgestellt. Am Ausgang des Komparators wird für jede Spannungsspitze oberhalb der Schwellspannung ein „1“-Pegel ausgegeben; die Spannungsspitzen werden vom Zähler im LESense-Modul gezählt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Befindet sich ein metallisches Objekt in der Nähe der Spule, so wird durch das Magnetfeld Energie auf das Objekt in Form von Wirbelströmen übertragen, wodurch das Abklingverhalten der Oszillation verstärkt wird (Bild 5). Das LESense-Modul misst innerhalb einer durch den Timer vorgegebenen Zeit die Anzahl der Impulse und kann damit Rückschlüsse auf das Vorhandensein eines metallischen Objektes ziehen. Bei einer Messwiederholfrequenz von 20 Hz wird durch dieses Verfahren im Durchschnitt eine Stromaufnahme von 1,2 µA benötigt, bei 100 Hz lediglich 1,9 µA.

Komplexere Messverfahren lassen sich mit mehreren LC-Schwingkreisen realisieren, z.B. für die Richtungs- und Geschwindigkeitserfassung von Rotationskörpern in der Durchflussmessung. Das Erkennen der Rotation wird dann mit der integrierten Zustandsmaschine (FSM) im Ausgangsdecoder realisiert.

Resistive Sensorik

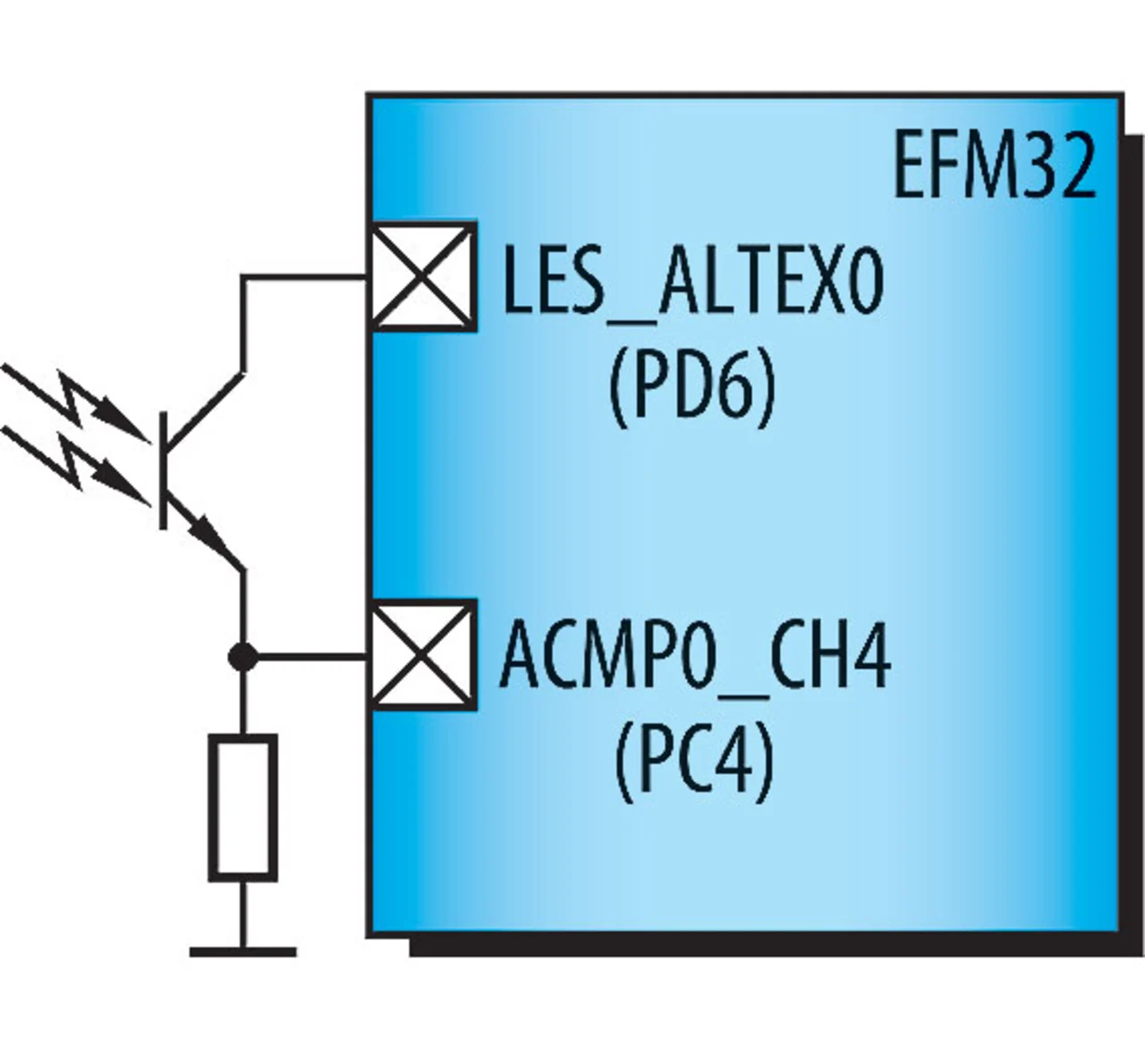

Resistive Sensoren nutzen den Effekt einer Widerstandsänderung bei der Verformung, Dehnung, Bestrahlung und Temperaturänderung von Materialien. Typische Einsatzgebiete sind Licht-, Druck-, Dehnungs-, Beschleunigungs-, Kraft- und Temperaturmessungen. Für LESense bieten sich, genau wie bei der induktiven und kapazitiven Sensorik, recht unterschiedliche Implementierungsmethoden an. Eine mögliche Methode mit einem Phototransistor als Lichtsensor zeigt Bild 6.

Für die Dauer der Messung wird der Lichtsensor über den Anschluss „LES_ALTEX0“ mit einer Spannung versorgt. Der Phototransistor ändert in Abhängigkeit von der Belichtung seinen Widerstandswert und beeinflusst somit die Spannung über den in Reihe geschalteten Widerstand. Diese Spannung wird über den Anschluss „ACMP0_CH4“ an den Eingang des Komparators geschaltet und mit einer Referenzspannung verglichen, die im Laufe einer Messperiode nachgezogen werden kann. Somit lässt sich ermitteln, ob die Lichtinten-sität einen bestimmten Wert über- oder unterschreitet. Je nach Messwiederholungsfrequenz beträgt die durchschnittliche Stromaufnahme dieser Applikation 1,2 µA bei 20 Hz und 2,3 µA bei 100 Hz.

Alle diese Beispiele lassen sich mit dem Tiny Starter Kit von Energy Micro realisieren und testen. Das Starter Kit enthält hierfür alle notwendigen Peripherieelemente, wie z.B. einen Lichtsensor, einen kapazitiven Touch-Slider und einen LC-Schwingkreis. Quellcode und Anwendungstipps stellt Energy Micro im Internet zur freien Verfügung [2].

Literatur & Autor:

[1] www.energymicro.com

[2] www.energymicro.com/downloads/application-notes

| André Ehlert | ||||

|---|---|---|---|---|

| studierte an der Ruhr-Universität Bochum Elektro- und Informationstechnik. Anschließend sammelte er bei Siemens Erfahrung in der digitalen Basisbandverarbeitung von Mobilfunkgeräten und wechselte danach als Field Application Engineer und Product Manager in die Distribution. Heute arbeitet er im Bereich Product Marketing & Application für digitale Bausteine bei der Firma Codico. |

Andre.Ehlert@codico.com

- Sensor-Interface mit μA-Stromaufnahme

- Induktive Sensorik