EMI-Störungen minimieren

So kommutieren Wechselrichter

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

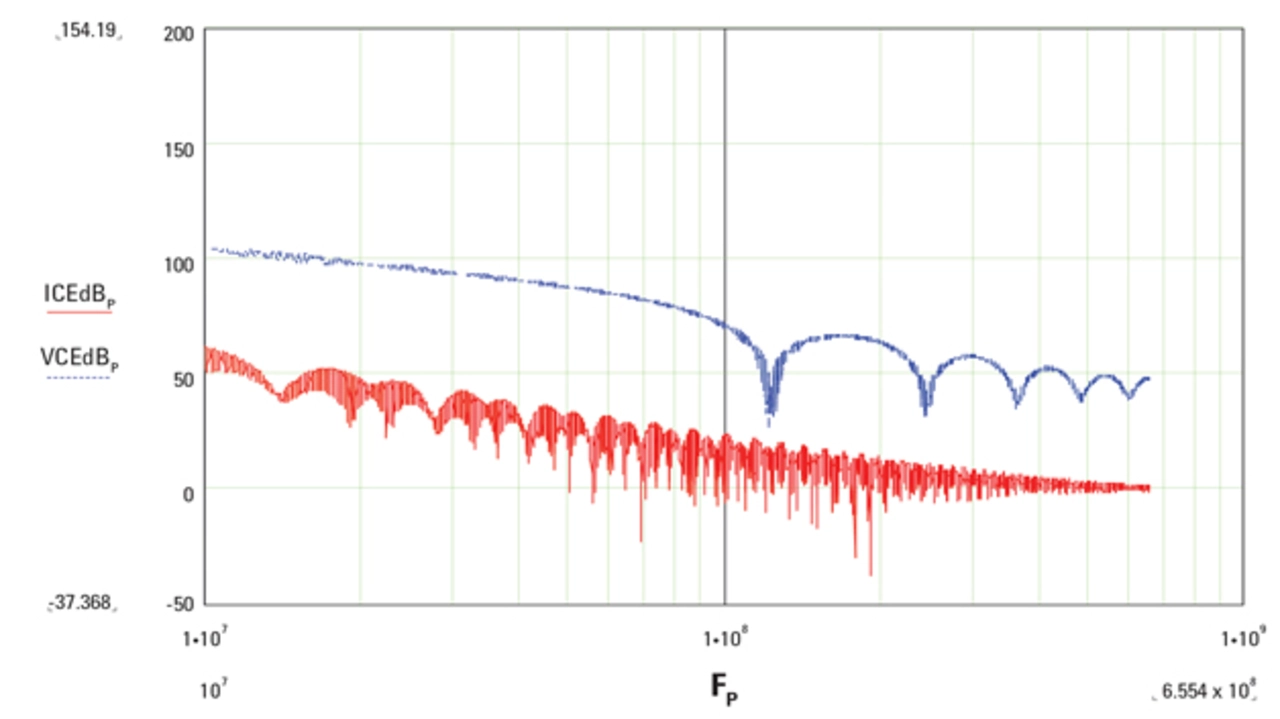

Anpassung des MOSFET-Modells an IGBTs

Durch das mathematische Modell sowohl für Spannungen als auch Ströme lassen sich mittels einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) die Emissionsspektren aufzeichnen (Bild 2). Man beachte, dass es sich hier um die FFT der Verläufe von Spannung und Strom handelt, wie sie durch eine einzige Schalterkommutierung generiert werden. Man hat es also nicht mit den geleiteten oder abgestrahlten Emissionsspektren einer spezifischen Applikation zu tun. Zu deren Umwandlung in die abgestrahlten und geleiteten Emissionsspektren, wie sie in jeder Anwendungsplatine gemessen werden, wäre eine vollständige Analyse der Anwendungstopologie erforderlich, einschließlich der Anzahl von kommutierenden Schaltern, deren PWM-Struktur, der Auswirkung der Eingangsfilter und des LISN sowie des Antenneneffekts des Leiterplattenlayouts.

Sobald das Modell fertiggestellt ist, lässt sich eine Reihe von Simulationen mit verschiedenen Gate-Netzwerk- und Bausteincharakteristika durchführen, um die Haupt-EMI-Quellen zu identifizieren.

EMI minimieren

Jobangebote+ passend zum Thema

Das Verhalten des Modells weist darauf hin, dass sich eine Veränderung des RG,on kaum auf das Spannungsspektrum auswirkt, jedoch beträchtlich auf die spektrale Hüllkurve des Stroms. Für RG,off gilt das Gegenteil. Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Störspektrum überwiegend mit der Einschaltphase, einschließlich der Dioden-Recovery, in Verbindung steht. Andererseits besteht ein Haupteffekt zur Reduzierung des RG,off darin, dass man das du/dt steigert. Zusätzlich verschiebt sich die erste Harmonische der betreffenden Störung auf höhere Frequenzen. Der Stromschweif beim Abschalten eines IGBTs beeinflusst ebenfalls nur sehr gering das Störspektrum des Stroms. Außerdem wirkt sich auch eine Änderung des tb-Verhaltens für sich alleine oder das di/dt beim Abschalten nur in geringem Maße auf das gesamte Störspektrum des Stroms aus. Insgesamt legt das nahe, dass der Spitzenwert des Recovery-Stroms der dominante Faktor ist, der das Störspektrum des Stroms bestimmt. Dieser wiederum wird durch das di/dt beim Einschalten beeinflusst.

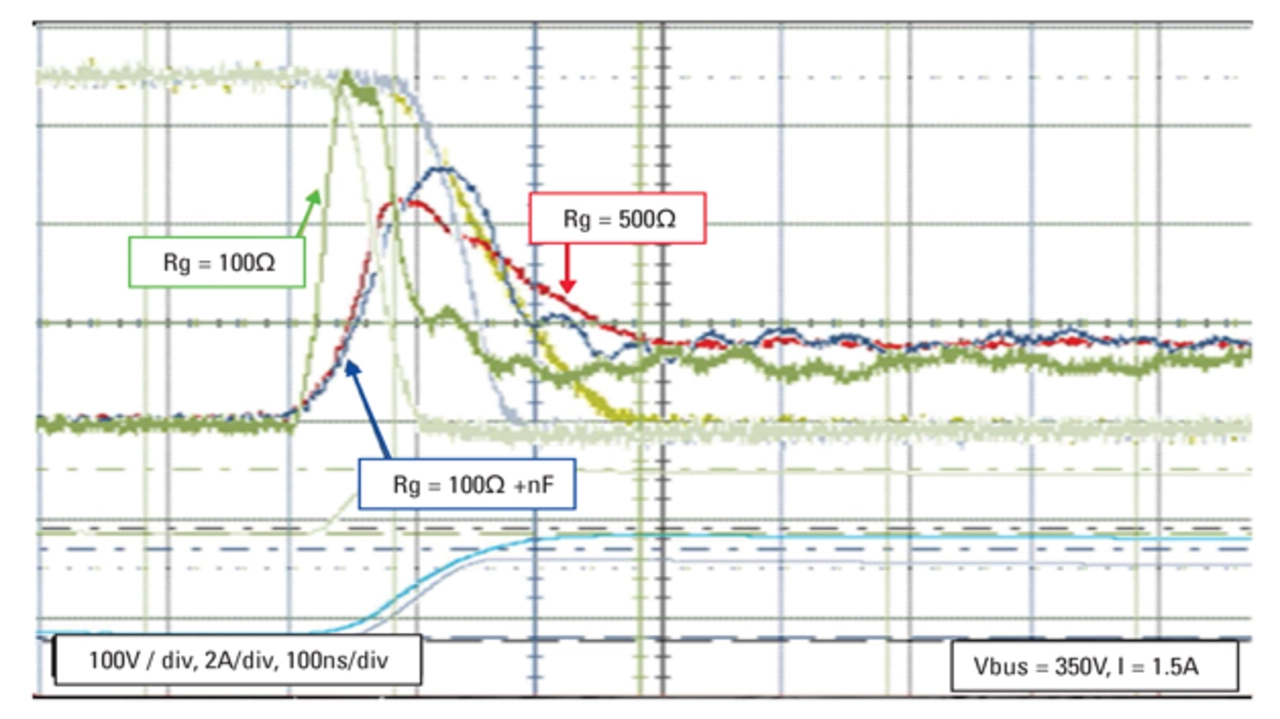

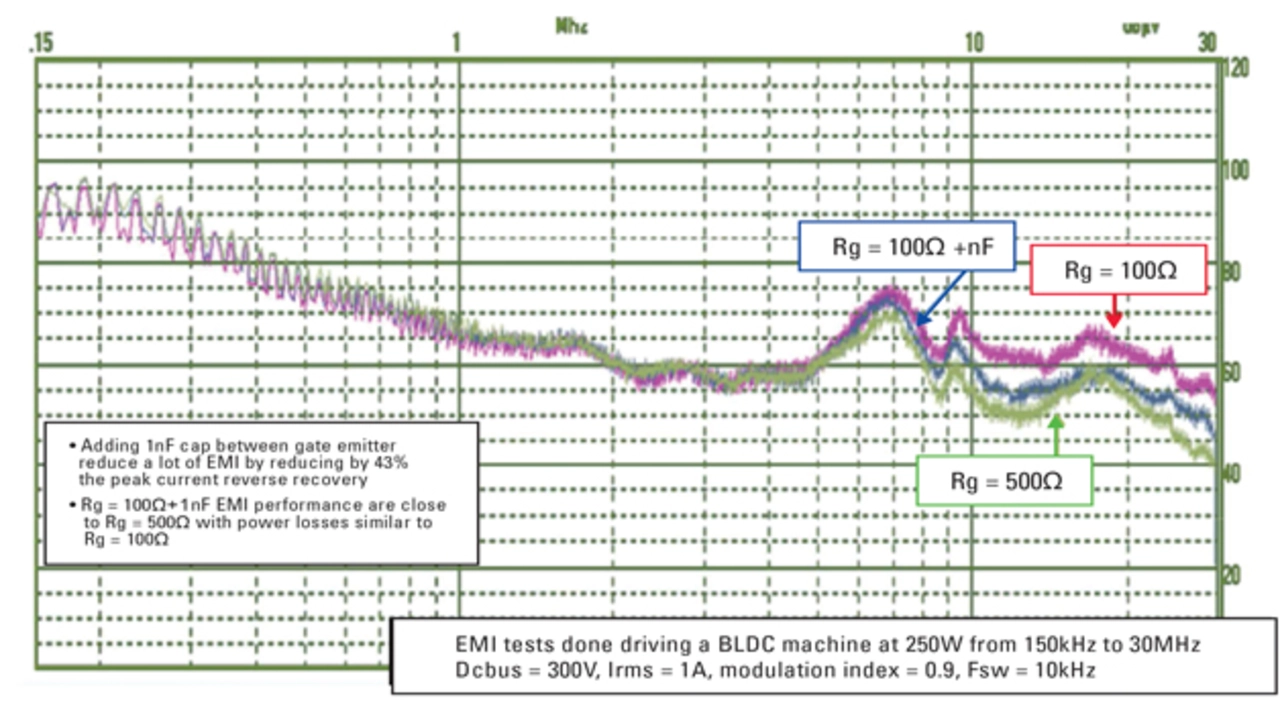

Eine Methode, das Störspektrum des Stroms zu verringern, besteht darin, das di/dt beim Einschalten zu reduzieren, was wiederum den Spitzenwert des Recovery-Stroms senkt. Das ließe sich einfach durch eine Erhöhung des RG,on erreichen, aber auf Kosten einer erhöhten Verlustleistung. Als Alternative könnte man RG,on unverändert lassen, während ein kleiner Kondensator (zum Beispiel mit 1 nF) zwischen Gate und Emitter geschaltet wird. Auf diese Weise sinken sowohl das di/dt beim Einschalten als auch der Recovery-Spitzenwert, ohne gleichzeitig die Verlustleistung wesentlich zu erhöhen.

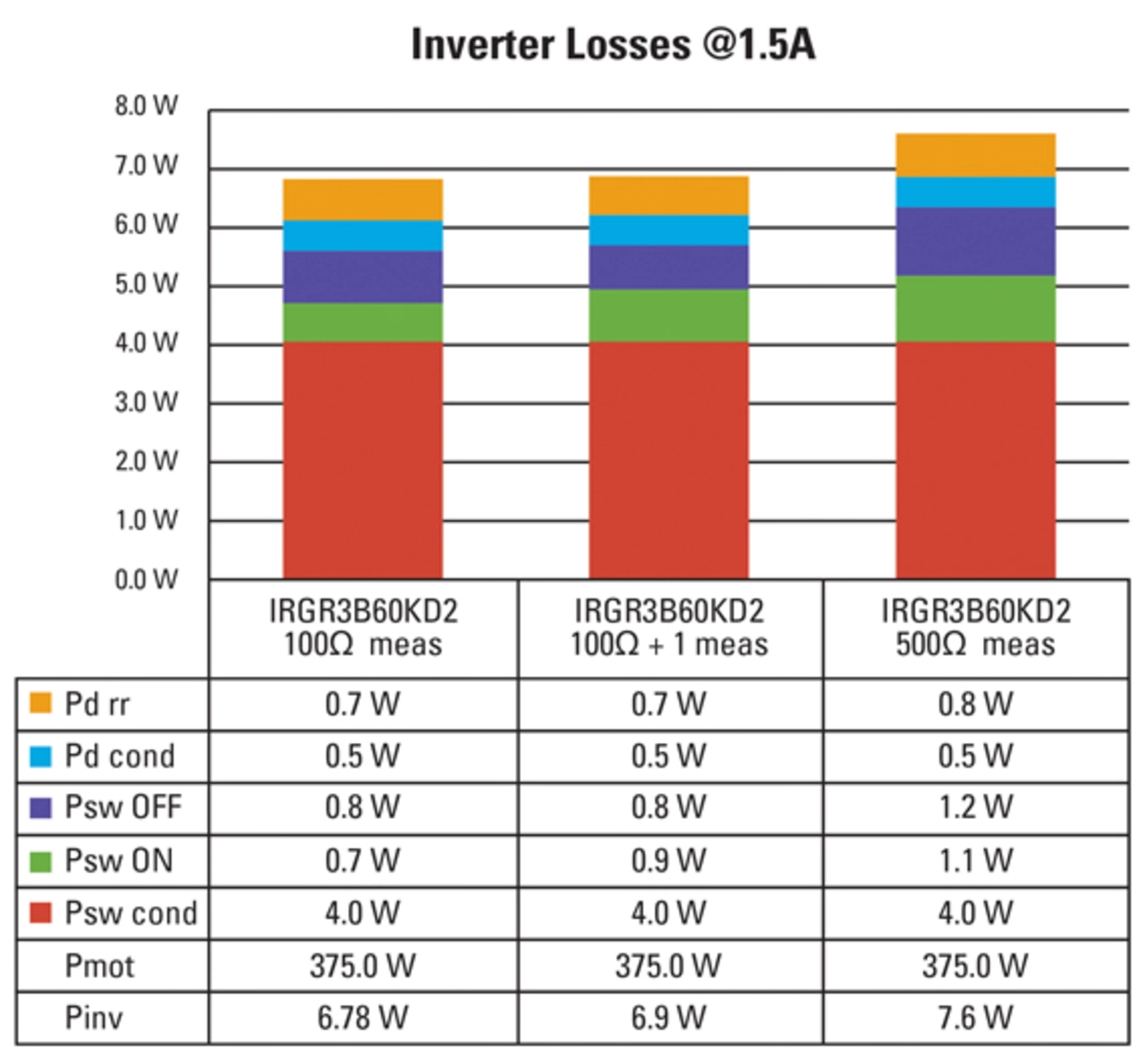

Bild 3 vergleicht gemessene Leistungsverluste eines dreiphasigen IGBT-Wechselrichters, der eine Motorlast mit 1,5 A versorgt. Dabei zeigt sich, dass eine Erhöhung des Gate-Widerstands RG von 100 Ω auf 500 Ω die Einschaltverluste merklich erhöht, während sich das Hinzufügen eines 1-nF-Kondensators zum 100-Ω-Gate-Widerstand nur wenig auf die Wechselrichterverluste auswirkt.

Andererseits zeigen die Bilder 4 und 5, wie die Kombination aus einem RG von 100 Ω und einem 1-nF-Kondensator den Recovery-Spitzenwert und infolgedessen die EMI auf ein Niveau reduziert, das im Vergleich zur Verwendung eines RG von 500 Ω günstig ausfällt.

- So kommutieren Wechselrichter

- Modellierung des Leistungsschalters

- Anpassung des MOSFET-Modells an IGBTs