QPT

Drei Ansätze, um den Verbrauch von Elektromotoren zu senken

Laut der International Energy Agency haben »Elektromotoren den größten Einzelanteil am Energieverbrauch und sind für die Hälfte des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich. Bei Motoren besteht ein riesiges, unangetastetes Potenzial für Energieeffizienz.«

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ein Elektromotor eine recht effiziente Möglichkeit darstellt, Elektrizität in Bewegung umzuwandeln. Tatsächlich sind Elektromotoren aber oft erschreckend ineffizient. Je nach Anwendungsart gehen bis zu 25 Prozent des Stroms verloren. Wenn diese Verschwendung reduziert wird, heißt das, dass weniger CO2 produziert und die Auswirkungen des Klimawandels reduziert werden. Dieser Artikel erläutert, wie die innovative, GaN-basierte Technologie von QPT Stromverschwendung in Elektromotoren in Abhängigkeit von der Anwendung um bis zu 10 Prozent oder mehr senken kann.

Der weltweite Energieverbrauch liegt heute bei 12 PW/h, wird jedoch laut McKinsey durch die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen bis 2050 auf 35 PW/h ansteigen. Wenn man 10 Prozent davon mithilfe einer effizienteren Motorsteuerung einspart, wird natürlich eine entsprechende Menge an Energie eingespart. Viel wichtiger ist jedoch die Menge an CO2, die so gespart werden könnte. Neben der höheren Effizienz verfügt der QPT-Antrieb auch über einen »Pure Sine«-Ausgang (reine Sinuswelle), der auf Systemebene einige Vorteile aufweist, wie z. B. die Entlastung des Motors, was zu einer längeren mittlerem Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) führt.

Das Problem

77 Prozent der Elektromotoren sind nicht mit Motorsteuerelektronik (auch bekannt als Controller, Inverter oder VFD – Variable Frequency Drive) ausgestattet, wodurch sie sehr ineffizient sind. Die übrigen 23 Prozent verfügen über VFDs zur Anpassung der Motordrehzahl, was die Verschwendung einschränkt. Diese Motoren sind aber trotzdem ineffizient. Der Grund hierfür ist, dass in ihnen langsame Transistoren als Schalter zum Einsatz kommen. Je schneller der Transistor im VFD schaltet, umso kürzer dauert die Übergangsphase, in der Energie verschwendet wird: Die heutigen VFDs schalten oft mit nur 4 kHz.

Die Lösung

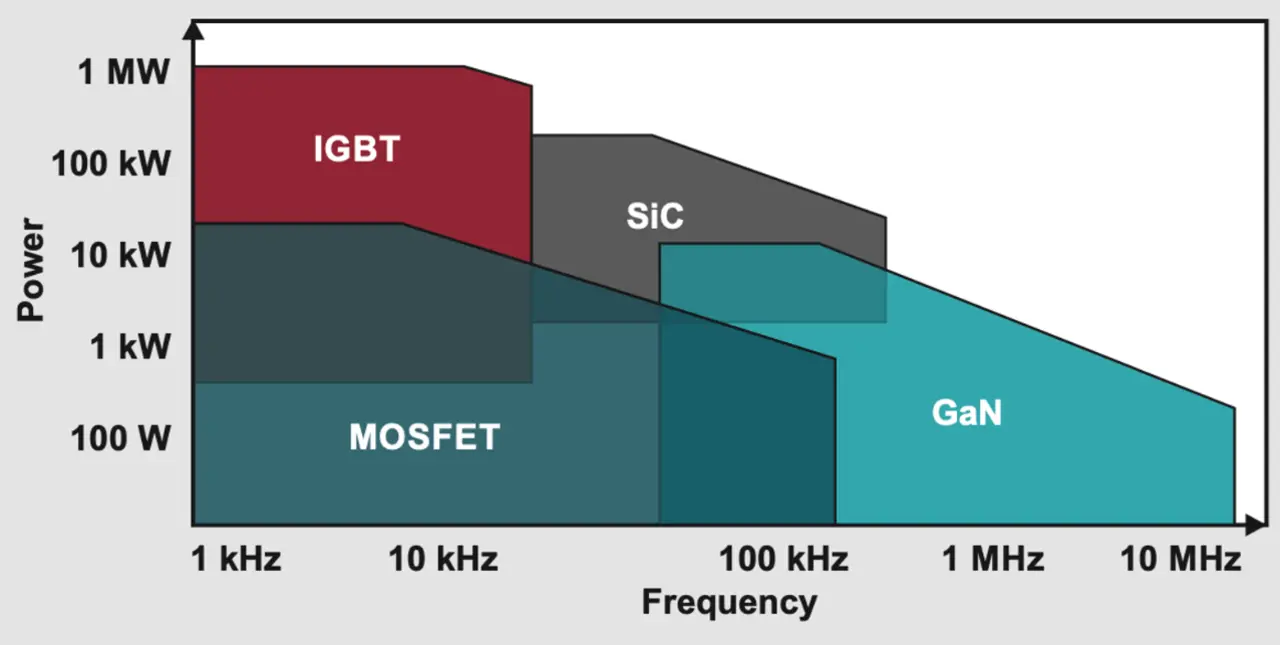

Die Lösung für einen höheren Wirkungsgrad besteht darin, schnellere Siliziumtransistoren zu nutzen. Allerdings kommen diese an ihre Belastungsgrenzen, weshalb der Umstieg auf Siliziumkarbid (SiC) für so viel Aufmerksamkeit sorgte, denn SiC ist für höhere Geschwindigkeiten geeignet. SiC kommt bereits bei einigen Anwendungen mit geringerem Energiebedarf zum Einsatz und es wird vermutet, dass SiC auch für anspruchsvollere Anwendungen geeignet ist. Darauf sind die großen Investitionen in SiC zurückzuführen.

An sich ist Galliumnitrid (GaN) ein besserer Halbleiter als Si oder SiC und die Grafik zeigt, dass es – theoretisch – für höhere Geschwindigkeiten als SiC geeignet ist. Es weist eine geringere Kapazität auf, kann schneller schalten und hat keine Body-Diode. Es gestaltet sich jedoch schwierig in der Anwendung und hat den Ruf, brüchig zu sein.

Jobangebote+ passend zum Thema

VFDs zerstückeln den Eingangsgleichstrom in ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation), dessen Frequenz zur Anpassung der Motordrehzahl verändert werden kann. Bei jeder Zerstückelung geht Energie verloren. Derzeit gehen VFD-Hersteller von einem minimalen Verlust aus, weshalb sie einen Wirkungsgrad von 97 Prozent angeben. Dieser Wert bezieht sich jedoch auf die volle Geschwindigkeit. In der Realität variiert die Geschwindigkeit jedoch und mit abnehmender Drehzahl sinkt der Wirkungsgrad - und zwar erheblich. Das ist im Realbetrieb durchaus üblich, wird aber von den Herstellern stillschweigend ignoriert. Das ist vergleichbar mit Autoherstellern, die den Kraftstoffverbrauch nur für die optimale Geschwindigkeit angeben und die realen Zahlen eines städtischen Fahrzyklus verschweigen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei den meisten Anwendungen die Motordrehzahl oft niedrig ist, so dass der reale Wirkungsgrad erheblich sinkt und beträchtlich viel Energie verschwendet wird.

Die reale Grenze

Allerdings stellen 100 kHz eine Grenze sowohl für SiC als auch GaN dar, ab der es zu einer zu starken Überhitzung und HF-Interferenzen kommt. Das Problem besteht darin, dass man sich nach Überschreitung von 100 kHz im Gebiet der HF-Mikrowellen befindet. Bei der Leistungselektronik sieht man derzeit hohe Leistungen im kW-Bereich mit dutzenden bis hunderten von Ampere, doch nur niedrigen Frequenzen im KHz-Bereich. Mikrowellen weisen üblicherweise nur eine geringe mW-Leistung und hohe MHz-Frequenzen auf. Die Lösung von QPT besteht darin, Mikrowellentechnik anzuwenden, um die beiden Probleme der Überhitzung und der HF-Interferenz zu lösen. Damit kann Leistungselektronik einerseits kW liefern und andererseits im MHz arbeiten, sprich dutzende bis hunderte Ampere bei MHz-Geschwindigkeiten und damit einem deutlich höheren Wirkungsgrad.

GaN ist nun für Werte von bis zu 1 MHz geeignet, was andere Technologien bei weitem übertrifft und so für große Energieeinsparungen sorgt. Zurzeit ist GaN auf Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch und Weichschaltung mit weniger als 100 kHz begrenzt, wie Ladegeräte und Computernetzgeräte, die einen gesamten adressierbaren Markt (TAM) von 15 Mrd. Dollar ausmachen. Mit diesem neuen Ansatz ist GaN für höhere Geschwindigkeiten geeignet und kann sein volles Potenzial ausschöpfen. Dadurch eröffnet sich für GaN ein riesiger neuer Markt mit leistungsstarken Anwendungen mit hohem Energiebedarf in Klimaanlagen, Industrieanwendungen und Elektrofahrzeugen, die einem TAM von 60 Mrd. Dollar entsprechen.

Energieeinsparung aufgrund höherer Frequenz

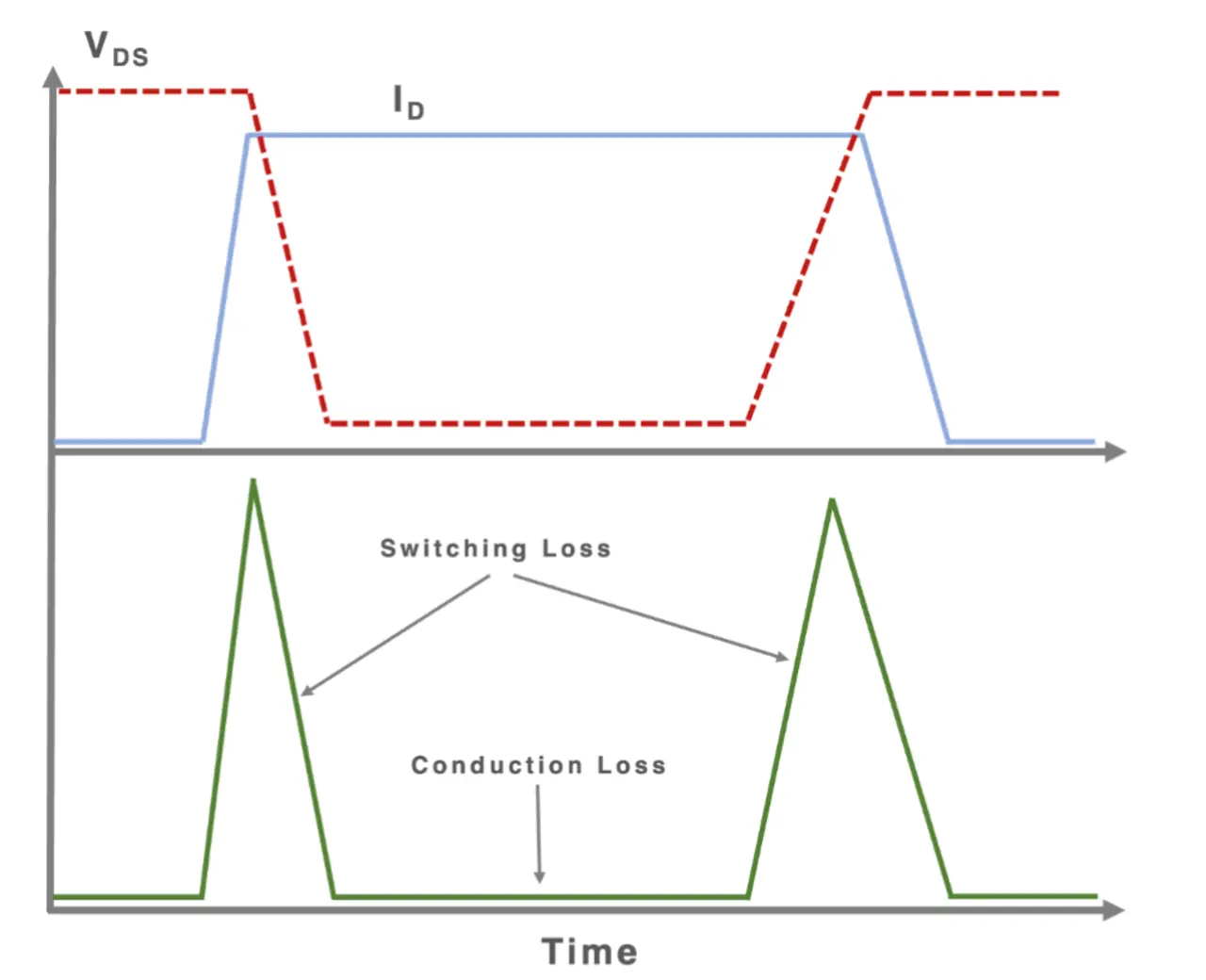

Das Diagramm zeigt die Anstiegs- und Abfallzeiten (Tr und Tf, bei denen Energie im Übergangsbereich verschwendet wird), die durch die ansteigenden und abfallenden Flanken dargestellt werden. Höhere Frequenzen bedeuten, dass diese Flanken fast senkrecht verlaufen, weshalb die Zeit in der Übergangsregion kürzer wird (unter einer Nanosekunde) und damit auch die Energieverschwendung.

Energieeinsparung dank des »Pure Sine«-Ausgangs

Da die Transistoren schneller schalten (< 1 ns Tr/Tf), können wir ein PWM-Signal (Pulsweitenmodulation) mit höherer Frequenz verwenden. Anstelle mit 4 kHz oder 100 KHz läuft das QPT-System normalerweise bei 1 MHz und könnte sogar noch schneller sein. Da die Frequenz so hoch ist, kann ein Sinusfilter in die Architektur integriert werden und es können auch kleinere, günstigere Filter eingesetzt werden, um Größe, Kosten und Gewicht zu reduzieren. Und weil die PWM-Frequenz so weit von der Motorantriebsfrequenz entfernt ist, ist die Wirkung des Tiefpassfilters (LPF) sehr effektiv.

Bei herkömmlichen Antrieben enthält die Spannung, die dem Motor zugeführt wird, auch »Dirty PWM«-Signalanteile mit vielen schnellen Flanken und Energie mit hoher Frequenz, die in den Motor gelangen. Dies führt zu einem hohen dV/dt (schnelle Spannungsänderungen) und verursacht viele Probleme für den Motor. Diese hochfrequente Energie geht verloren, da sie nichts Nützliches zum Antrieb des Motors beiträgt.

Im Gegensatz dazu bietet QPT eine fast vollständige »Pure-Sine«-Ausgangsleistung, was sehr viel besser für den Motor ist, da weniger Wirbelströme (welche die Wicklungen mit Hitze und Stress belasten), weniger hörbares Geräusche und Vibrationen, im Grunde keine dV/dt-Belastung, kein DC-Pfad, eine geringe Drehmomentwelligkeit usw. auftreten. Wenn wir die unnötige hochfrequente Energie mit ihrem Rauschen, ihren Vibrationen und ihrer Abwärme eliminieren, wird das System effizienter, also wird noch mehr Energie eingespart.

Energieeinsparungen durch den Verzicht auf teure abgeschirmte Kabel

Ein weiterer Vorteil der reinen Sinuswelle besteht darin, dass in den Verbindungskabeln vom Motor zur Motorregelung (oder VFD) keine Störsignale auftreten, weshalb man auf teure abgeschirmte Kabel verzichten kann. Diese Kupferkabel sorgen aufgrund ihres Widerstands für Energieverluste, daher erzielt man Energieeinsparungen im System, wenn man weniger dieser Kabel oder gar keine verwendet.

Kabel sind unverzichtbar, da VFDs derzeit sperrig sind, weshalb sie sich ausnahmslos in einer gewissen Entfernung zum Motor selbst befinden. Für die Verbindung werden dann Kupferkabel genommen, die groß und schwer genug sind, um mit den hunderten Ampere, die sie durchfließen, fertig zu werden. Bei der GaN-Technologie der nächsten Generation von QPT schrumpft das VFD auf ein Zwanzigstel seiner Größe zusammen, wodurch es an Gewicht verliert und - noch wichtiger - aufgrund der geringeren Größe direkt neben dem Motor platziert werden kann.

Bei anderen Anwendungen sind die Reduktion des elektrischen Rauschens oder der elektromagnetischen Störungen (EMI) aus einem anderen Grund von Vorteil. Beispielsweise kann Rauschen/EMI oft ein großes Problem sein, wenn Autoelektronik bereit für den Markt gemacht werden soll, denn: Für Autos gelten sehr strenge EMI-Standards. Die höhere Frequenz und der integrierte Filter des QPT-Systems machen die ganze Sache einfacher, da »alles, was in der Box ist, auch in der Box bleibt«.

Geringe Energieverschwendung führt zu mehr Klimaschutz

QPT schätzt, dass die Märkte für Hochspannungs-, Hochleistungs-, hart schaltende Elektromotorenanwendungen, in denen die neue Technologie von QPT zu erheblichen Energieeinsparungen führen kann, einen Gesamtmarkt (TAM) von 65 Mrd. Dollar umfassen und Wärmepumpen, Klimaanlagen, Elektrofahrzeuge und Industriemotoren beinhaltet. Dies sind darüber hinaus auch wachstumsstarke Bereiche, die zur Reduktion des CO2-Ausstoßes auf Elektrifizierung setzen. QPT ist also auf dem besten Weg, mit einer praktischen Technologie zur Eindämmung des Klimawandels eine wichtige Rolle zu spielen.