Einigkeit ist der Schlüssel

Neuer Standard für Hochgeschwindigkeitskommunikation

In der Automobilbranche ist man sich zwar einig, dass zukünftig ein Standard für die High-Speed-Anbindung von Kameras und Displays benötigt wird. Offen ist allerdings der Weg dahin. So könnte er aussehen.

Mit den Fortschritten bei den Fahrerassistenzfunktionen in Richtung autonomes Fahren steigt die Anzahl der Kameras und Sensoren in den Fahrzeugen. Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Kommunikationstechnologien, die diese Sensoren verbinden. Diese Änderungen betreffen dabei nicht nur technische Aspekte wie Datenrate, Netzwerkfähigkeit und Einbindung in ein ganzheitliches Sicherheitskonzept. Eine der Hauptsorgen ist, dass Kameras (und Displays) bis heute über nicht interoperable, proprietäre Automotive-SerDes-Technologien kommunizieren. In der Branche scheint man sich einig zu sein, dass in Zukunft hierfür eine standardisierte Technologie benötigt wird. Für viele ist das Wann und Wie allerdings nicht so klar, trotz und/oder wegen der verfügbaren Optionen für zukünftige Implementierungen. In diesem Artikel werden Anforderungen und Lösungen genannt, die die Branche voranbringen können, und es wird erklärt, warum genau jetzt eine Chance für die Etablierung eines Standards besteht, vorausgesetzt, es wird schnell und gemeinsam gehandelt.

Es ist riskant, einen Standard als »nice to have« zu betrachten

Heute werden Kameras und Bildschirme über proprietäre SerDes-Technologien angeschlossen. Die von diesen Technologien bereitgestellten Datenraten entsprechen den Auflösungen der typischen Videoströme. Viele der Produkte sind gut etabliert und werden in der Serienfahrzeugen eingesetzt. Da es außerdem mehr als eine proprietäre Technologie gibt, sind Preise und Funktionen wettbewerbsfähig. Aus dieser (scheinbar) komfortablen Position heraus ist ein Standard leicht ein abstraktes Konzept, welches »nice to have« ist, ohne unmittelbaren Handlungsbedarf.

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine solche Haltung ist riskant. Die Etablierung eines Standards erfordert einen erheblichen Vorlauf, und wenn man seine rasche Einführung heute nicht unterstützt, kann man in Zukunft nur begrenzt auf bereits vorhersehbare Marktveränderungen reagieren. Nehmen wir das Beispiel der Kameras:

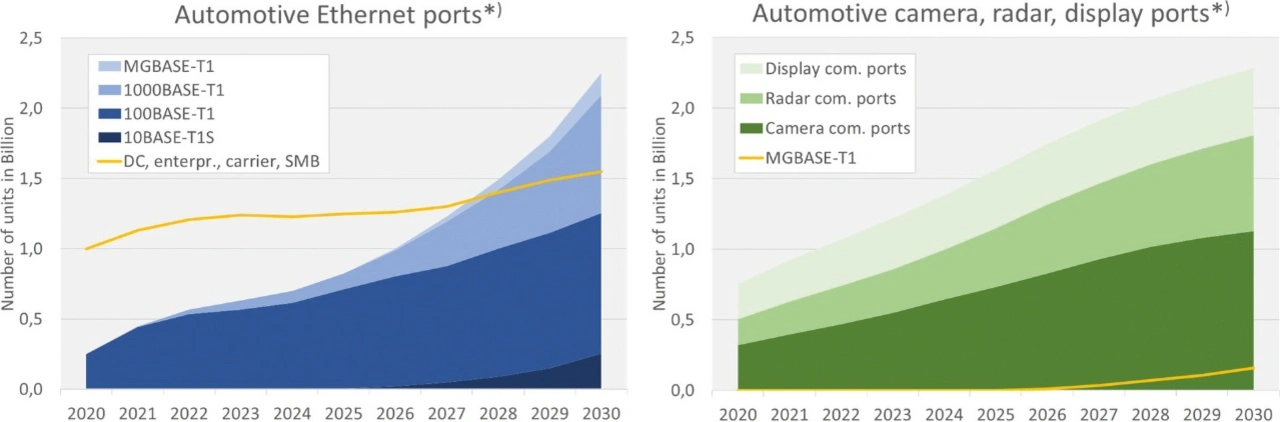

- Die Anzahl der Kameras in Fahrzeugen nimmt drastisch zu (Verdreifachung zwischen 2020 und 2030, siehe Bild 1). Dadurch werden Kosten und Abhängigkeiten von wenigen Lieferquellen immer kritischer.

- In der Vergangenheit wurden Kameras in geschlossenen Systemen gekauft, die auch die Kommunikationsstrecken enthielten. Die Kommunikationstechnologie war so mit dem System austauschbar. Jetzt beginnen die Automobilhersteller, Kameramodule von verschiedenen Tier-One-Lieferanten zu kaufen. Diese Tier-Ones sind zudem oft andere als die, welche die elektronischen Steuergeräte (ECUs) für die Verarbeitung der Kameradaten liefern. Damit ist es möglich und wünschenswert, einzelne Kameras oder Verarbeitungssteuergeräte zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu erneuern. Wird jetzt eine proprietäre Kommunikationstechnologie verwendet, können die Technologie und deren Chiphersteller aufgrund der Notwendigkeit der Rückwärtskompatibilität nicht gewechselt werden (Vendor-Lock-in). Mit jeder weiteren Kamera wird die Umstellung auf eine andere Technologie schwieriger und kostspieliger.

- Mehr Kameras und mehr Verbindungen zwischen Geräten verschiedener Tier-Ones machen Testbarkeit und Interoperabilität immer wichtiger.

- Schließlich ändern sich die EE-Architekturen. Heute werden Kameras typischerweise Point-to-Point (P2P) angebunden. In Zukunft müssen auch Konzepte wie Aggregation, die Einbindung in Zonen-Steuergeräte, die Weiterleitung von Videodaten (z. B. aus Redundanzgründen) und natürlich die Nutzung der Ethernet-Netzwerke unterstützt werden. Der Wandel ist vielleicht nicht so unmittelbar wie bei den vorgehenden Punkten, aber die Industrie wird sich in diese Richtung entwickeln.

Die Basis, auf der alle vier Punkte adressiert werden können, ist ein großes Ökosystem für die verwendete Kommunikationstechnologie, mit dessen Aufbau jetzt begonnen werden muss. Bei mehreren proprietären Technologien ist ein großes Ökosystem für jede einzelne nahezu unmöglich. Im Gegensatz dazu ist bei einem erfolgreich etablierten Standard ein großes Ökosystem die logische Konsequenz. Ein großes Ökosystem bedeutet:

- Verschiedene Hersteller offerieren innovative und interoperable Produkte. Dies bedeutet nicht nur eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung (die auch im Falle mehrerer proprietärer Technologien besteht). Neben besseren Liefergarantien und der Möglichkeit, ein Vendor-Lock-in zu vermeiden, können mehr Hersteller ein insgesamt gut diversifiziertes Produktportfolio anbieten. Dazu gehören optimierte Produkte für alle neuen Architekturen – u. a. Aggregation, Zonalisierung und Weiterleitung – mit der richtigen Anzahl interner und externer Schnittstellen. Zusätzlich wird es integrierte Produkte geben. Bei diesen ist die Kommunikationsfunktion nur ein Merkmal eines Chips mit verschiedenen Zwecken. Diese anderen Zwecke sind z. B. Kamerabildgebung, Displaysteuerung, Verarbeitung von Radardaten, Ethernet-Funktion oder die allgemeine Datenverarbeitung. Die Integration macht einen großen Unterschied, da sie die Grundlage für Kosten- und (Leiterplatten-)Platzeinsparungen bildet, die anders nicht zu erreichen sind.

- Ein Standard schafft Anreize für eine unterstützende Industrie, die sich um ihn herum entwickeln kann: sowohl mit Testgeräten und -durchführung als auch mit der Gründung entsprechender Unterstützungsorganisationen wie der OPEN Alliance oder der Automotive SerDes Alliance (ASA). Die Existenz solcher Organisationen gewährleistet einen diskriminierungsfreien und transparenten Zugang zu Informationen sowie einer interessensgebundenen Arbeitsteilung.

Wie in Bild 1 zu sehen ist, rechtfertigt die Größe des Marktes ein großes Ökosystem. Der potenzielle Markt für Kamera-, Radar- und Display-Kommunikationschips ist größer als der gesamte Automotive-Ethernet-Markt oder der gesamte Ethernet-Markt außerhalb der Automobilindustrie! Kommunikationsstandards bilden die Grundlage für innovative Veränderungen. Was heute vielleicht »nice to have« erscheint, wird morgen der limitierende Faktor für Innovationen sein, wenn es dann nicht da ist: ein Standard für die Hochgeschwindigkeitskommunikation.

Die Situation verzeiht keine halben Sachen

Damit ein neuer Kommunikationsstandard Erfolg hat, müssen sowohl Kunden als auch Lieferanten einen Nutzen davon haben. Lieferanten suchen nach neuen Geschäftsmöglichkeiten. Die Kunden suchen nach neuen Funktionalitäten und/oder Kostenreduktionen. Wie oben erläutert, ist ein Standard ein wesentliches Mittel, um dies im Falle der Kommunikationstechnologien zu erreichen. Allerdings bietet ein Standard nur den Rahmen. Vor allem in einem harten Substitutionsszenario wie dem hier diskutierten ist es wichtig, dass ein neuer Ansatz von Anfang an alle potenziellen Vorteile bietet. Welche das sind, wird im Folgenden ausführlicher diskutiert.

Die Grundvoraussetzung für Anbieter ist der Zugang zur technischen Spezifikation und dem dazugehörigen geistigen Eigentum. Bei einem Standard wird dies durch die Organisation sichergestellt, in der der Standard veröffentlicht wird. Insbesondere wenn es in einem Substitutionsszenario keinen Early-Adopter-Bonus gibt, ist es hilfreich, wenn die Lieferanten ihre Stärken bei der Umsetzung des Standards ausspielen können. Bei Kommunikationshalbleitern gehört dazu die mögliche Auswahl an Prozesstechnologien, das Zulassen von Implementierungspräferenzen (analog, digital, Mixed Signal), die Wiederverwendung von bestehendem IP und Ähnliches. Es ist auch hilfreich, wenn die Anbieter mit wenigen Produkten einen großen Teil des Marktes abdecken können (PHYs mit mehreren Geschwindigkeitsstufen, Serializer = Deserializer, ...).

Auf der Anbieterseite ist ein sorgfältiges Gleichgewicht erforderlich. Auf der einen Seite bietet eine gleichmäßige Verteilung von Know-how und geistigem Eigentum unter den Anbietern mehr Anreize, als wenn ein einzelnes Unternehmen einen erheblichen Vorsprung hat, z. B. weil es die Technologie geliefert hat. Auf der anderen Seite benötigt jeder Anbieter die Aussicht auf Marktanteil, um die Investitionen zu rechtfertigen. Es ist daher nachvollziehbar, wenn Lieferanten um die beste Ausgangsposition in einem Standardisierungsprojekt kämpfen. Wenn dadurch jedoch die Kundenanforderungen (eines Multi-Vendor-Marktes oder eine der unten aufgeführten Anforderungen) verwässert werden, ist niemandem geholfen. Von einer solchen Konfliktsituation profitieren nur die existierenden proprietären Technologien, die die neue Technologie ersetzen soll.

Die Anforderungen aus der Kundenperspektive können in die folgenden vier Kategorien eingeteilt werden:

1) Funktionierende Technik: Natürlich muss das technische Verfahren im anspruchsvollen automobilen Umfeld bestehen. Dazu gehören die Unterstützung der richtigen Datenraten (ob 10 Gbit/s für Sensoren ausreichen, ist in der Branche umstritten) und bis zu 15 m Verbindungslänge (vier Inline-Stecker) für elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit. Darüber hinaus ist ein niedriger Stromverbrauch von entscheidender Bedeutung (die Qualität des Bildsensors nimmt mit der Temperatur ab), und im Falle mehrerer koordinierter Sensoren, insbesondere Radarsensoren, ist eine Synchronisationsgenauigkeit im ns-Bereich erforderlich. Allerdings ist die Erfüllung der technischen Ziele nur eine notwendige (aber nicht hinreichende) Voraussetzung für den Erfolg der Technologie. Eine Übererfüllung der Anforderungen hilft in der Regel nur in Randszenarios. Die Mehrheit der Kunden würde dafür nicht zahlen. Natürlich sollten bekannte Mängel behoben werden, aber erfolgversprechender ist es, auch die Anforderungen der Punkte 2 bis 4 zu erfüllen.

2. Attraktive Kosten: Ein erfolgreicher Standard ist mit attraktiven Halbleiterkosten verbunden, einfach durch Wettbewerb und Skaleneffekte. Bei der Hochgeschwindigkeitskommunikation lohnt es sich zusätzlich, die Kosten für die Qualifizierung und die Systemkosten zu betrachten. Letztere umfassen die Verkabelungsoptionen (Koaxial mit Power over Ethernet ist ein Muss) und die externen Komponenten, die möglicherweise benötigt werden (Quarz, ESD-Schutz, Netzteile, ...). Die oben beschriebenen Integrationsszenarien ermöglichen weitere Kostensenkungen durch Verringerung der Anzahl der Chips und der Leiterplattenfläche. Die Kosten, die sich aus der Wahl der Architektur ergeben, haben ebenfalls Auswirkungen. Typischerweise sind die Qualifizierungskosten im Falle eines Standards eh niedriger, da eine bessere Infrastruktur vorhanden ist.

3. Zusätzliche Merkmale: Eine der wichtigsten neuen Anforderungen für Sensoren ist die Cybersecurity, auch weil sie gesetzlich für Anwendungsfälle des autonomen Fahrens vorgeschrieben ist (siehe auch UNECE R155 und R156). Bei den heutigen Kamera-Implementierungen kann Security nur über herstellerspezifische Sicherheitsfunktionen im Imager realisiert werden, da die proprietären SerDes-Verfahren (noch?) keine ausreichende Link-basierte Sicherheit bieten. Die gesetzlichen Anforderungen sind mit der Imager-Sicherheit und den Security-Funktionen der kommenden MIPI Camera Service Extension (CSE) durchaus erfüllbar. Aber sie belasten den Prozessor, der die Sensordaten verarbeitet, erheblich. Link-basierte Sicherheit, die mit der Kommunikationstechnologie angeboten wird, ist deshalb die einzig sinnvolle Lösung, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich die Anzahl der Kameras verdreifachen wird.

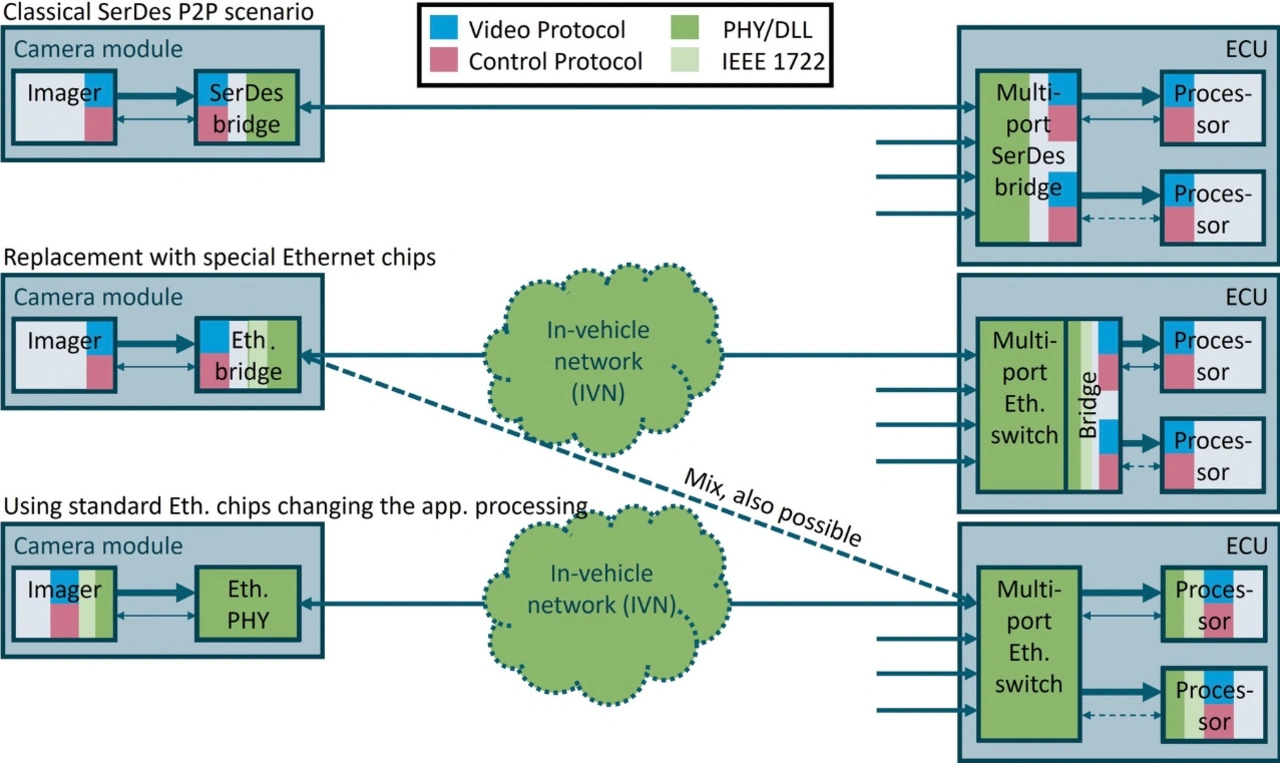

Eine weitere wichtige Anforderung ist die Flexibilität in der Architektur. Dies impliziert effiziente P2P-, Aggregations-, Zonen-, Weiterleitungs- und andere Optionen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Sensoren über SerDes oder über Ethernet anzuschließen und einen fließenden Übergang dazwischen zu ermöglichen. Die heutigen Kamerakommunikationstechnologien sind für die Übertragung von Kameravideodaten ausgelegt, und die Prozessoren haben ihre Verarbeitungsketten für das verwendete Kameravideoprotokoll, typischerweise MIPI CSI-2, optimiert. Soll heute Ethernet statt SerDes verwendet werden, müssen entweder Standard-Ethernet-Komponenten um eine Protokollumsetzung erweitert werden (dann sind sie nicht mehr Standardkomponenten), oder die Prozessoren müssen ihre Verarbeitungsketten anpassen (Bild 2). Wenn beides zu viel Aufwand und Kosten bedeutet, wird es nicht angenommen werden.

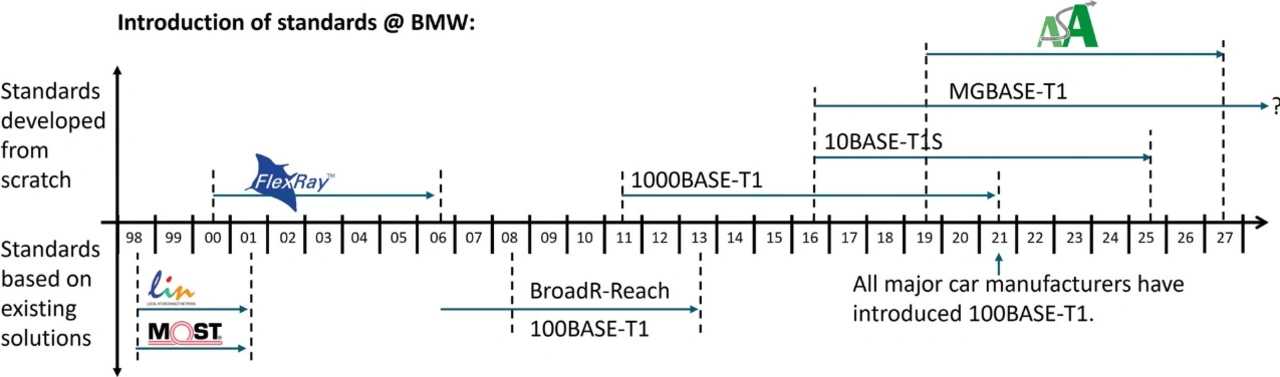

4. Zeitplan: Schließlich ist es wichtig zu überlegen, wann ein Wechsel und die Einführung eines Standards erfolgen kann. In der Regel vergehen acht bis zehn Jahre zwischen der Initiierung eines Kommunikationsstandards und der Einführung in das erste Serienfahrzeug (siehe Bild 3 für den Zeitplan bei BMW). Die branchenweite Einführung dauert noch viele weitere Jahre; im Falle von 100BASE-T1-Ethernet z. B. acht. Diese lange Vorlaufzeit ist auch deshalb erforderlich, weil Automobilhersteller eine neue Kommunikationstechnologie in der Regel nur mit einer neuen Elektrik- und Elektronikarchitektur (EE) einführen können. Weil diese EE-Architekturen in bestimmten Zeiträumen entwickelt werden, in der Regel alle drei bis sieben Jahre, könnte ein Hersteller gerade die nächste Gelegenheit verpasst haben.

Da die Zahl der Kameras (und Radargeräte und Bildschirme) steigt, bedeutet jedes Jahr der Nutzung eines Standards später, dass noch mehr Kameras mit proprietären Technologien angeschlossen wurden. So wird mit jedem Jahr die Herstellerbindung größer und ein Umstieg auf einen Standard schwieriger und kostspieliger (und unwahrscheinlicher). Es ist daher wichtig, dass die Umstellung auf einen Standard jetzt beginnen kann. Noch wieder einen neuen proprietären Ansatz zu erwägen gefährdet daher den Erfolg einer Umstellung auf einen Standard. Auch zu meinen, dass es reicht, nur einen Teil der Anforderungen zu erfüllen, wirkt sich negativ aus.

Einheit ist gefragt

Bis hierher wurde in diesem Artikel erörtert, warum ein Standard für die Verbindung von Kameras und Displays (und Radargeräten, die zu einer Satellitenarchitektur wechseln) grundsätzlich benötigt wird und was dieser Standard bieten muss, um erfolgreich zu sein. Nun geht es um die tatsächliche Umsetzung.

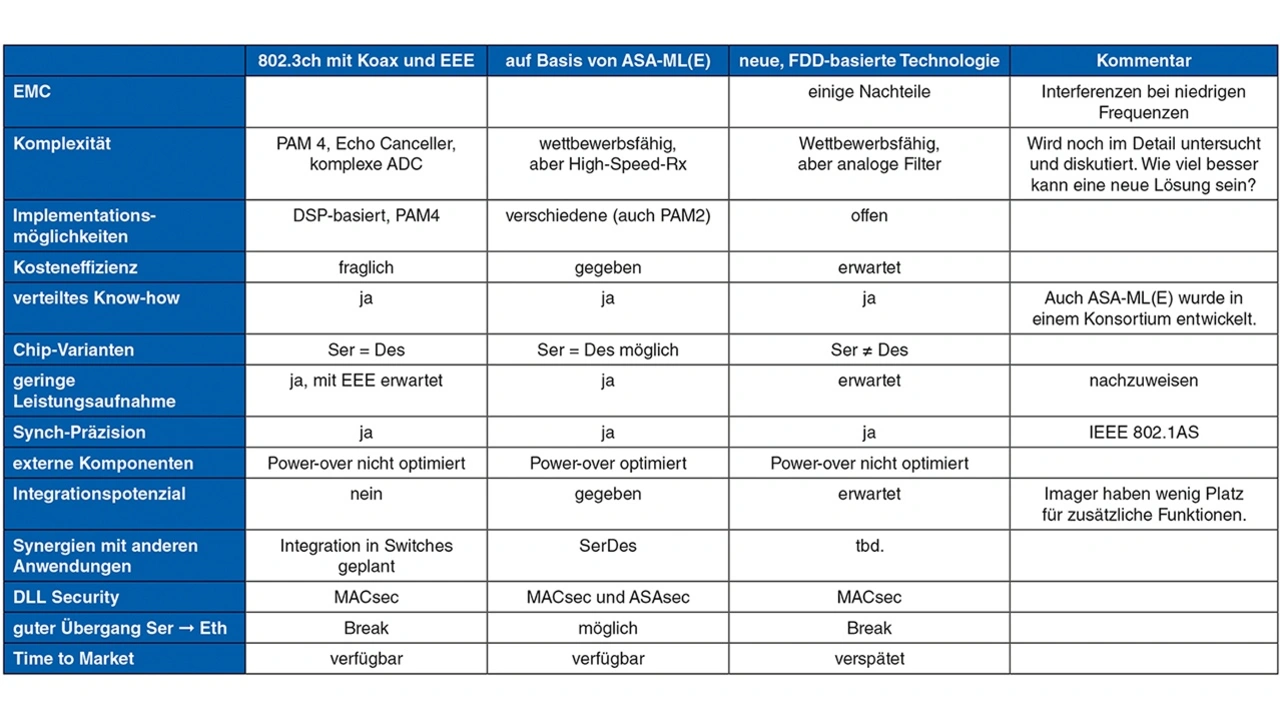

Die heutigen (satellitengestützten) Kamera- und Display-Implementierungen verwenden eine der proprietären Serdes-Technologien zur Verbindung der Geräte. In den Bemühungen um einen Standard ratifizierte zunächst die MIPI Alliance die MIPI-A-PHY-Spezifikation, dann die Automotive SerDes Alliance (ASA) die ASA-Motion-Link(ASA-ML)- und ASA-MLE- (E für Ethernet) Spezifikationen. Im Juli 2023 startete die IEEE 802.3 ein Projekt für »Improved Support of Asymmetric Applications for MGbps Ethernet Cameras (ISAAC)«, welches im März 2024 zur Task Force (TF) wurde und die Nummer IEEE 802.3dm erhielt. Viele in der Branche erhoffen sich von diesem IEEE-Projekt eine Harmonisierung der Branche im Hinblick auf die künftige Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für Kameras (und andere asymmetrische Kommunikation). IEEE 802.3dm kann folgende Richtungen einschlagen:

- Hinzufügen eines Koaxialkanals zum bestehenden IEEE 802.3ch und potenzielle Verbesserung des energieeffizienten Ethernet (EEE)

- Die dm-Technologie basiert auf ASA-ML(E).

- Entwicklung einer neuen Frequency-Division-Duplexing(FDD)-Technologie.

- Die dm-Technologie basiert auf einer der bestehenden FDD-Technologien, die von einem einzigen Anbieter dominiert werden (d. h. eins der proprietären Verfahren oder MIPI A-PHY).

Da Option 4 die Zustimmung der jeweiligen Organisation erfordern würde und dazu hier keine Aussagen gemacht werden können, soll sie hier nicht weiter betrachtet werden. Die Tabelle zeigt die Ergebnisse einer qualitativen Bewertung aus Sicht der Autorin. Wie man sehen kann, ist eine ASA-ML(E)-basierte Technologie im IEEE-Projekt der vielversprechendste Weg. Es versteht sich von selbst, dass die Konsensbildung und der technische Nachweis in der IEEE-TF noch erforderlich sind. Die Tabelle verdeutlicht jedoch auch, wie wichtig es ist, auch nicht primär technische Aspekte in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Es sind alle eingeladen, sich an dem Prozess zu beteiligen, die Branche voranzubringen. Einigkeit ist der Weg, das scheinbar Unmögliche zu erreichen.