Gerüstet für alle Fälle

CPU-Module und Single Board Computer für Ladestationen

Bis ein flächendeckendes Ladenetz zur Verfügung steht, dauert es noch. Doch es existieren bereits alle Building Blocks, die nötig sind, um sämtliche an Ladestationen gestellten Anforderungen abzudecken. Embedded-Systeme vereinfachen die Entwicklung und ermöglichen zudem wertvolle Zusatzfunktionen.

Ein dichtes Netz aus Ladestationen ist für die Zukunft der Elektromobilität unerlässlich. Allerdings gibt es recht unterschiedliche Einsatzanforderungen an die Geräte und damit auch an die eingesetzte Elektronik. So lädt eine Wallbox für die heimische Garage meist per Wechselstrom, der Schnelllader im öffentlichen Bereich hingegen mittels Gleichstrom. Zusätzlich sucht man nach neuen Bauformen und Konzepten, um das öffentliche Netz dichter zu knüpfen – so könnten beispielsweise Straßenlaternen zu Ladestationen aufgerüstet werden.

Zudem könnten Zusatzdienstleistungen der Ladesäulen jenseits der Ladeaufgabe im öffentlichen Bereich die Wartezeit »verkürzen« und den Umsatz erhöhen. Darüber hinaus greifen zahlreiche Verordnungen wie Eichgesetz und Sicherheitsvorschriften zusätzlich regulatorisch in den Markt für Ladestationen ein.

Was auf den ersten Blick sehr heterogen erscheint und die Entwicklung entsprechender Lösungen verkomplizieren könnte, löst sich bei genauer Betrachtung in einzelne Building Blocks auf, die der Markt oftmals bereits mit vorzertifizierten Komponenten bedienen kann. Zu den wichtigsten Building Blocks zählen:

- Metrologie (Energiemessung)

- Wandler/Leistungselektronik

- Ladeelektronik

- Ablaufsteuerung

Die Entwicklung verlagert sich also stärker in Richtung Systemintegration, Software sowie Cloud-Services. Damit gewinnt das zentrale Steuerungselement der Ladestation an Bedeutung, auch weil dort die meisten Fortschritte bzw. neue Funktionen implementiert werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Zentraler Baustein vereint Funktionsblöcke

Als integrierende Baugruppe muss der Zentralrechner über diverse Kommunikationsfähigkeiten verfügen, unter anderem, um die einzelnen Building Blocks miteinander zu verbinden. Diese verlangen dabei nach recht unterschiedlichen Schnittstellenstandards und -Technologien – von UART über I2C bis hin zu CAN.Kommunikationsfähigkeiten müssen auch im Nahbereich außerhalb der Ladesäule geboten werden. So gehört die Benutzerauthentifizierung bzw. das Bezahlen mittels NFC-Karte zum Standard – per Smartphone oder Smartwatch ist der nächste Schritt.

Natürlich muss eine Ladestation auch ein eigenes Display ansteuern können, da kaum ein Anwender sich mit LEDs zufriedengeben möchte, gleichzeitig aber viele Anwender sich nicht zur »Zwangsbedienung« per Smartphone nötigen lassen wollen. Wer die Smartphone-Bedienung jedoch bevorzugt, braucht WLAN oder Bluetooth als Kommunikationskanal.

Kooperieren mittels Cloud

Für Ladestationen im öffentlichen Bereich unabdingbar ist der Zugang zur Cloud, da vor Ort unterschiedliche Unternehmen zusammenarbeiten müssen:

- Stromversorger

- Ladestationsbetreiber

- Zahlungsdienstleister

- Wartungsdienst

Regional ändert sich die Zusammensetzung der beteiligten Firmen immer wieder, und bei einem klassischen IT-Ansatz müsste der Geräteanbieter (oder ein anderes beteiligtes Unternehmen) die Aufgabe eines Rechenzentrumsbetreibers übernehmen, damit die Zusammenarbeit gesichert ist. Durch den Cloud-Ansatz entfällt dieser Ressourcen-bindende Aufwand.

Für Privatanwender kann die Cloud-Anbindung auch relevant sein, abhängig vom jeweiligen Ladetarif und den dazugehörigen Geschäftsbedingungen. Erlauben Anwender und Fahrzeug die Einspeisung von Energie aus dem Privatfahrzeug in das öffentliche Stromnetz (Car-to-Grid), ist die Nutzung einer Cloud und damit der kontrollierte Zugang eindeutig notwendig. Darüber hinaus ist eine in der Cloud »kuratierte« Ladestation im Interesse der allgemeinen Netzstabilität.

Sicherheit von Anfang an

Das Thema Sicherheit spielt bei Ladestationen gleich mehrfach eine Rolle, sei es wegen der hohen Ströme, der exponierten öffentlichen Standorte oder der Cloud-Anbindung. Speziell wenn es um das Geld geht, ist eine lückenlose Sicherheit gefordert – von zwei Seiten: Die Energieversorger wollen nicht, dass Strom gestohlen wird, und die Kunden wollen einen sicheren Bezahlvorgang ohne Daten- oder Identitätsdiebstahl.

Ebenso ist keine Seite an einer komplizierten Bedienung des Zahlungssystems interessiert. Deshalb muss der Zentralrechner der Ladestation die entsprechenden Security-Funktionen konsequent bieten, am besten schon in der Hardware integriert.

Verglichen mit den Energiemengen, die in das Fahrzeug geladen werden, erscheint der Strombedarf der Elektronik unerheblich zu sein. Über die schiere Anzahl der Ladestationen summiert sich allerdings ein durchaus beachtlicher Wert. Zudem ist die Abfuhr der anfallenden Abwärme nicht zu unter- schätzen – ein Kostenpunkt bei jeder einzelnen Ladestation.

Robust und kompakt

Besonders die im Außenbereich betriebenen Ladestationen müssen für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt sein, um bei klirrender Kälte ebenso wie bei brütender Hitze zuverlässig ihren Dienst verrichten zu können. Die eingesetzte Elektronik sollte diese Herausforderung von Haus aus meistern können, um eine aufwendige und teure Klimatisierung zu ersparen. Auch bei den Abmessungen muss die zentrale Steuerelektronik genügsam sein – wenn sie als Nachrüstlösung in bestehende Objekte – beispielsweise in Straßenlaternen – eingebaut werden muss.

Ein nicht zu unterschätzender Punkt bei öffentlichen Infrastrukturprojekten ist die langfristige Verfügbarkeit der eingesetzten Komponenten. Der Roll-out zieht sich dabei oftmals über etliche Jahre hinweg. Da ist es nicht hilfreich, wenn währenddessen die Elektronik nicht mehr herstellbar ist.

______________________________________________________________________

Embedded-Systeme für Ladestationen

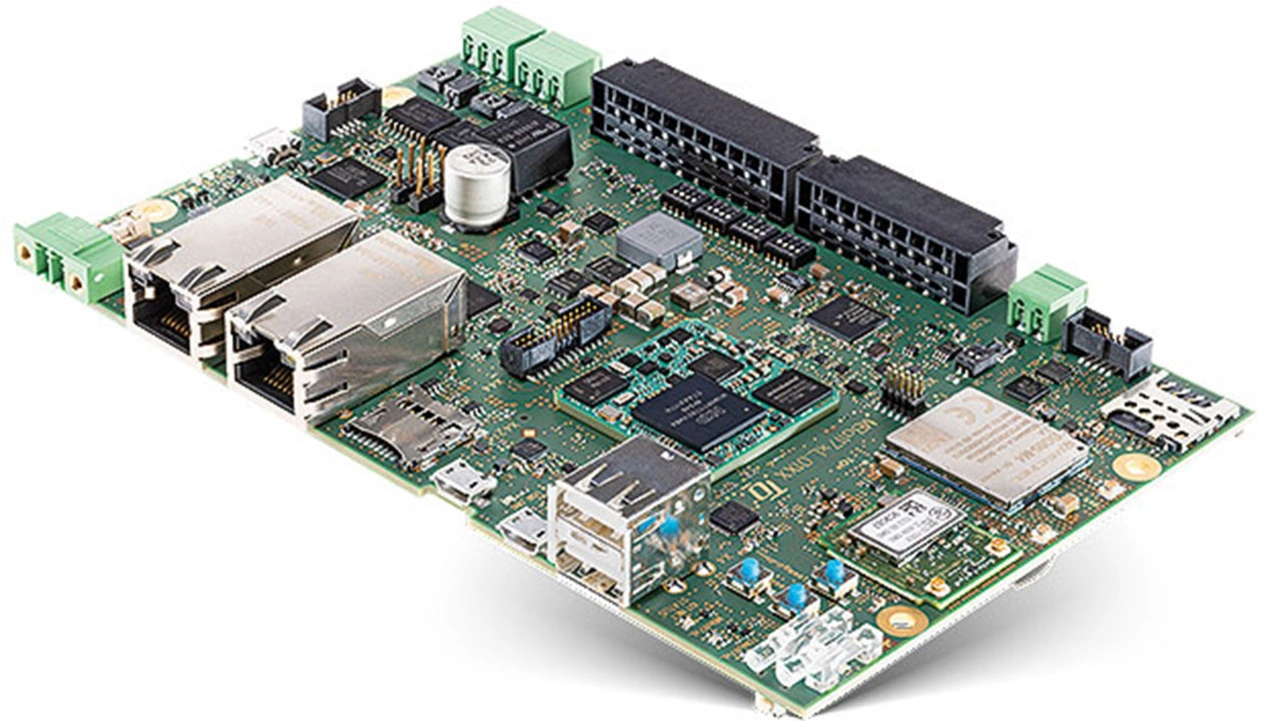

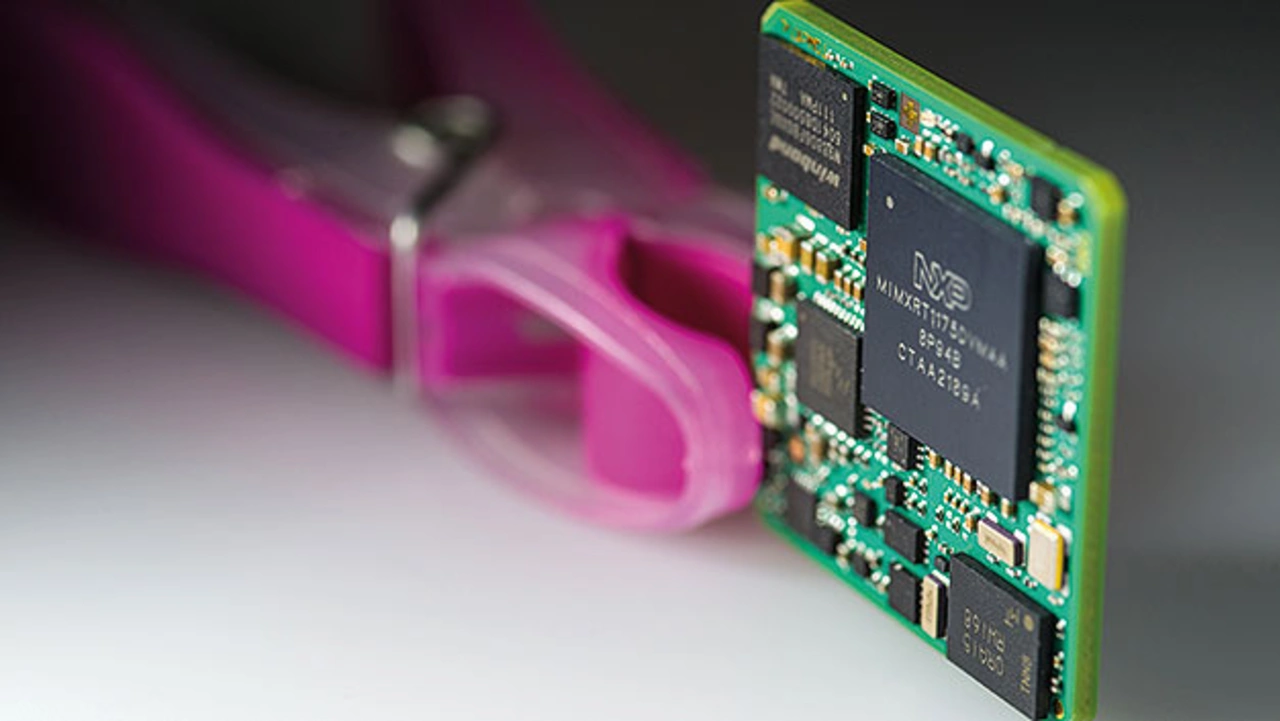

| Embedded-Modul TQMa117xL | Embedded Single Board Computer MBa117xL |

|---|---|

|

➔ Embedded Cortex-M7-Modul basierend auf i.MX RT1170 mit Echtzeit-Hardware-Unterstützung |

➔ Single Board Computer basierend auf dem TQMa117xL ➔ Arm Cortex-M7 basierend auf i.MX RT1170 ➔ zweimal CAN FD, Analog ➔ Frontend, Digital IN/OUT ➔ WiFi, Mobile Network ➔ weitere Eigenschaften siehe Embedded-Modul TQMa117xL |

Bedarfsgerechte Modularität mit dem MBAa117xL

Beim Single Board Computer MBa117xL gibt es eine etwas andere Schnittstellen-zusammenstellung, um unter anderem funkbasierte Kommunikationsmodule anzubinden. So sind die bewährten Schnittstellen I2C, digitale Ein- und Ausgänge und RS-485 ebenso vorhanden wie die schnellen Kommunikationsschnittstellen Gigabit-Ethernet (TSN- und AVB-fähig) sowie USB.

Durch zwei isolierte CAN-Schnittstellen kommuniziert das Board auch mit Baugruppen aus der allgemeinen Automationstechnik und erschließt so zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und Funktionen. Dank des optionalen IoT-Funkmoduls kann das MBa117xL die Cloud über Funk (LTE) erreichen und so den Ladevorgang auch in Gegenden sichern, wo der Datenstrom über Kupfer nur »tröpfelt«.

Ebenfalls optional ist ein Funkmodul für WLAN und Bluetooth, um sich mit den Mobilgeräten der Kunden zu verbinden. Dieses kann aber Serviceaufgaben übernehmen.

Die integrierte Grafikeinheit unterstützt Auflösungen bis WXGA (1280 x 800 Pixel) mit einer Bildwiederholrate von bis zu 60 Hz. Als Schnittstelle dient MIPI-DSI mit zwei Lanes oder wahlweise LVDS. Damit kann das Board problemlos die Benutzerführung (GUI) durchführen und hat noch Luft für weitere, anspruchsvollere Grafikanwendungs- möglichkeiten. So könnte beispielsweise an einem Schnellladeplatz, an dem man meist über eine halbe Stunde warten muss, ein Pizza-Lieferdienst zwischenzeitlich eine Mahlzeit bringen. Oder im Flughafenparkhaus könnte der aktuelle Flugplan angezeigt werden.

Allerdings gibt es auch bewusst in die Länge gezogene Installationsphasen, um gezielt Erfahrungen zu sammeln für entsprechende Optimierungen des laufenden Projekts. Dann ist es gut, wenn sich die Elektronik über einen weiten Bereich skalieren lässt – sowohl nach unten zu einfacheren Lösungen, als auch nach oben für neue, zusätzliche Funktionen, die sich als Anforderung im Feldeinsatz ergeben haben. Ein Beispiel dafür ist die Detektion von Verbrennerfahrzeugen, die als Falschparker einen Ladeplatz blockieren.

Aufgrund der wachsenden Konkurrenzsituation um Platz auf Gehwegen – Ladesäulen, Parkscheinautomaten, Freischankflächen, Stellflächen für E-Roller & Co – ist die Konsolidierung der fest installierten Geräte im Sinne der Vekehrsteilnehmer und ebenso im Sinne der Stadtverwaltungen. Auch hierfür ist eine über weite Leistungsbereiche skalierbare Elektronik wünschenswert.

Potenzial für neue Funktionen und Geschäftsmodelle

Funktionserweiterungen jenseits der Ladeaufgabe bieten sich auch für größere Schnellladestationen auf Rastplätzen entlang der Schnellstraßen an, denn die Kunden müssen meist zwischen 30 und 45 Minuten warten. Damit eröffnen sich neue Geschäftsmöglichkeiten – so könnten beispielsweise Pizzalieferdienste eine Stärkung bringen. Dadurch steigen allerdings auch die Anforderungen an die Hardware, besonders bei den Displays sind höhere Auflösungen gefordert. Skalierbare Plattformen erleichtern den Ausbau der Produkt- und Angebotspalette.

Der Elektronikdienstleister TQ hat sich der Modularität von Embedded-Computertechnik verschrieben und bietet einen umfangreichen Lösungskatalog an. Für den Einsatz in der Ladetechnik für E-Fahrzeuge bieten sich die Baugruppen rund um die Crossover-MCU i.MX RT1170 von NXP an. Dieser Baustein kombiniert eine sparsame Leistungsaufnahme mit vielfältigen Schnittstellen und leistungsfähigen Beschleunigereinheiten und erfüllt so die elektrischen Funktionen und übergeordneten Anforderungen an einen Zentralrechner für eine Ladestation.

Den vielseitigen Prozessor nutzt TQ in zwei Integrationsstufen: Als auflötbares Modul TQMa117xL und als Single Board Computer MBa117xL. Letzterer nutzt ein TQMa117xL und erweitert es um Schnittstellentreiber, analoges Frontend, Funkmodule und Steckverbinder zu einem eigenständig lauffähigen System.

Das Modul TQMa117xL stellt alle Schnittstellen des Prozessors zur Verfügung. So stehen bis zu zweimal Gigabit-Ethernet (1x TSN/1x AVB), einmal Gigabit-Ethernet (mit IEEE 1588 Triggersignal), bis zu zweimal USB 2.0, bis zu dreimal CAN FD und bis zu zwölf UART bereit. Zusätzlich gibt es bis zu zweimal SDIO/eMMC 5.0, bis zu sechsmal I2C, bis zu sechsmal SPI, bis zu zweimal QSPI und bis zu zweimal FlexIO. Für Audioausgabe sind bis zu viermal SAI, S/PDIF und Achtkanal-DMIC konfigurierbar. Optional lässt sich das Modul mit dem Secure Element SE050 ausstatten.

Dieses gebrauchsfertige Sicherheitselement bietet eine Root-of-Trust auf IC-Ebene und liefert echte End-to-End-Sicherheit – vom Edge bis zur Cloud – ohne die Notwendigkeit, Sicherheitscodes zu implementieren oder kritische Schlüssel und Anmeldedaten zu verwalten. Darüber hinaus verfügt das SE050 über einen Anschluss für eine eigene Antenne, um eine drahtlose Schnittstelle zu externen Geräten wie NFC-Karten oder Smartphones zu bieten.

Security macht auch nicht vor dem Betriebssystem halt. Das für TQMa117xL/MBa117xL bereitstehende FreeRTOS hat seine Sicherheit durch die Zertifizierung nach dem Security Evaluation Standard for IoT Platforms (SESIP) nachgewiesen. SESIP leitet seine grundlegenden Prinzipien aus dem branchenweit etablierten Common Criteria Framework ab. Common Criteria ist ein internationaler Standard (ISO/IEC 15408) für die Zertifizierung von Computersicherheit.

Zusätzlich für Sicherheit sorgen die integrierten MIPI-CSI-Verbindungen, die den Anschluss von Kameras ermöglichen, um Vandalen oder Betrüger zu dokumentieren. Daneben könnten die Kameras helfen, Stellplatzblockierer zu erkennen, die einen Ladeplatz als einfachen Parkplatz missbrauchen – in Deutschland sieht der Bußgeldkatalog für solche Falschparker aktuell 55 Euro vor. Durch Bildverarbeitung des Nummernschilds könnte die Parksäule automatisiert einen akustischen und optischen Warnhinweis geben.

Zuverlässige Datenerfassung auch analog

Dank integriertem analogem Frontend kann das MBa117xL auch unkompliziert – ohne hohen Schaltungsaufwand – Messwerte erfassen, beispielsweise Umweltdaten wie etwa die Temperatur oder den Geräuschpegel. Durch Beschaltung mit einfachen passiven Bauelementen kann das analoge Frontend Spannungen, Ströme und Widerstände messen und so zahlreiche Sensoren auswerten. Durch den integrierten A/D-Wandler wird die Weiterverarbeitung der Messwerte in der Digital-Domäne ermöglicht.

Für die lokale Aufzeichnung aller Daten – also unabhängig von der Cloud – steht ein SD-Karten-Interface bereit. Damit kann gegebenenfalls den Forderungen nach Ausfallsicherheit und Datenschutzbestimmungen entsprochen werden.

Um den problemfreien Einsatz im Außenbereich zu ermöglichen – sowohl im Winter als auch im Sommer – ist MBa117xL mit dem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C erhältlich – das Modul TQMa117xL ist sogar bei einer Temperatur von bis zu +85 °C einsetzbar. Zudem braucht das Board MBa117xL durch seine geringe Verlustleistung von typischerweise 1 W keine aufwendige und kostspielige Kühlung.

Dank der kompakten Abmessungen von 160 mm x 100 mm beansprucht die Baugruppe nur wenig Platz, kann aber das umfangreiche Zubehörprogramm des Europakartenformats nutzen und ist so auf die unterschiedlichsten Einbausituationen leicht anpassbar. Falls dies noch zu groß ist, lässt sich ein entsprechend kompakteres Motherboard entwickeln, da das TQMa117xL als Basiskomponente nur 31 mm x 31 mm beansprucht und bei Leistungs- und Kühlaufwand ebenfalls überzeugt.

Bestückbar ist das Modul (und damit auch der SBC) mit fünf unterschiedlichen MCU-Versionen (i.MX RT1171, RT1172, RT1173, RT1175, RT1176) zur bedarfsgerechten Skalierung mit ein oder zwei Prozessor-Cores (Arm M7 und M4). Damit lassen sich Leistungsanpassungen nach oben und unten durchführen, um auf veränderte Anforderungen möglichst einfach reagieren zu können.

Erfolgreiche Partnerschaft

Mit einer Langzeitverfügbarkeit von mehr als 15 Jahren besteht Liefersicherheit auch bei ungewollten Projektverzögerungen. Mit seiner Obsolescence-Management-Strategie schützt TQ seine Produkte vor unerwarteten Änderungen und Abkündigungen – was in der aktuellen Marktsituation ein entscheidender Bestandteil der Produktlebenszyklus-Maßnahmen ist. Damit stehen die Produkte auch bei sehr langen Projektlaufzeiten zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt der Elektronikdienstleister seine Anwender mit diversen Obsolescence-Management-Dienstleistungen. Als erfahrenes E2MS-Unternehmen und Systemanbieter kann die TQ-Group zahlreiche Dienstleistungen zusätzlich zu den Modulen anbieten und so Unterstützung in vielen Phasen der Produktentwicklung und Fertigung bieten. Dies ist von besonderer Bedeutung für Start-up-Unternehmen, die nur über begrenzte Fertigungsressourcen verfügen und ihre Kernkompetenz mehr in der Software und in Cloud-Services sehen – der Hardware-Teil ihrer Projekte wird gerne von TQ übernommen. Zudem ist das firmeneigene Product Compliance Center für die Durchführung von Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, Produktsicherheit und für Umweltprüfungen zugelassen.

Der Autor

Konrad Zöpf

ist staatlich geprüften Techniker und arbeitete nach seiner Ausbildung als Medizintechniker und Applikationsingenieur bei zwei Medizintechnik-Unternehmen. Seit mittlerweile 23 Jahren ist er bei der TQ-Group tätig, zunächst in der Elektronikentwicklung sowie seit gut dreizehn Jahren auch als Produktmanager in der Embedded-Sparte. Er verantwortet bei TQ die ARM- und Layerscape-Produktpalette. Seit Anfang 2020 ist er zudem stellvertretender Bereichsleiter für TQ-Embedded