Konzept auf Basis von Standard-MCUs

Intelligente Ansteuerung hochauflösender LED-Scheinwerfer

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Grafik-Ansteuerung mit Standard-Mikrocontroller

Die Ansteuerung einer hochauflösenden Lichtquelle erfordert drei wesentliche Funktionen und Eigenschaften:

- den Empfang der Daten, die die erfasste Umgebung beschreiben, zum Beispiel Objektdaten von auszublendenden Objekten – entgegenkommende Fahrzeuge – oder auch hervorzuhebenden Objekten, wie Hindernisse am Straßenrand

- die Berechnung der Ausgangsdaten, also der Helligkeitsverteilung des Scheinwerferkegels

- die Übertragung der Helligkeitsverteilung an die Lichtquelle; falls erforderlich müssen die Daten zuerst in das von der Lichtquelle erforderliche Format umgewandelt werden.

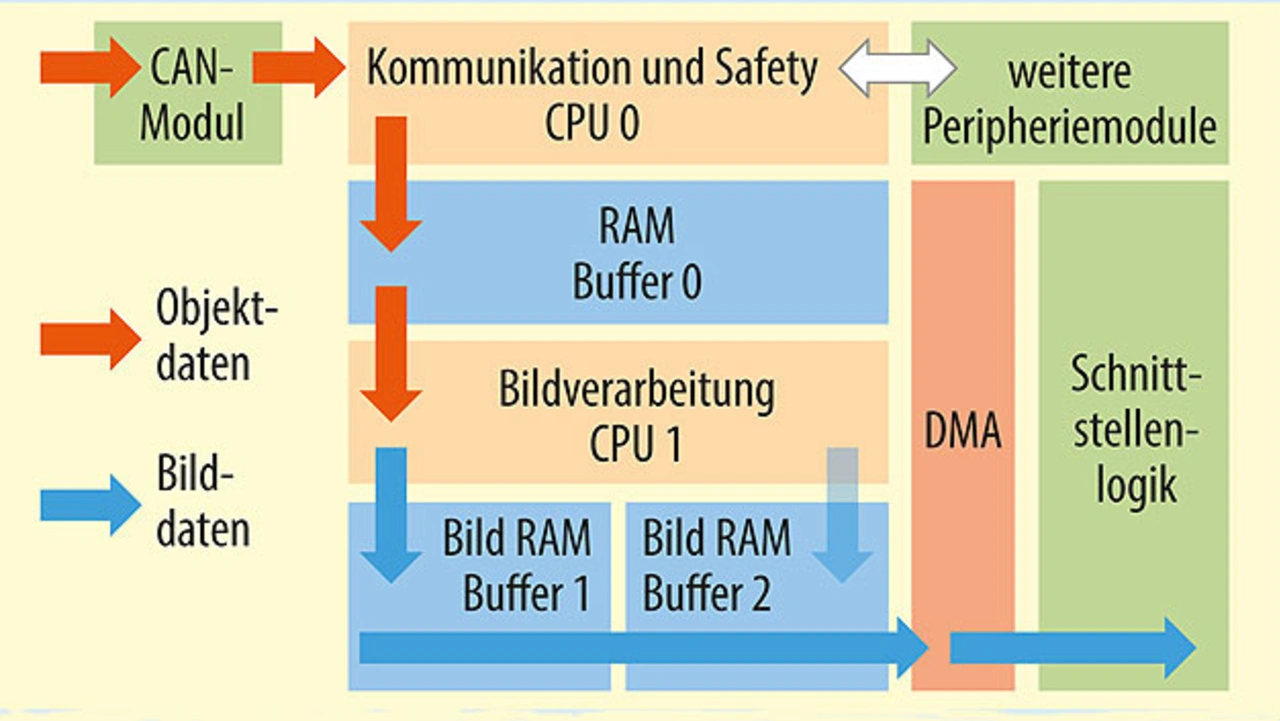

Der Empfang von vorverarbeiteten Daten einer abgetasteten Umgebung (mittels Radar, Kamera, Lidar, Sensorfusion) ist eine Voraussetzung für einen Scheinwerfer mit adaptiver Fahrlichtsteuerung. Dafür lassen sich gängige Automotive-Kommunikationsprotokolle wie CAN, FlexRay oder Ethernet verwenden. Die Berechnung des Bildes aus den empfangenen Daten erfordert dagegen mehrere spezifische Funktionalitäten. Die Daten für die Helligkeitsverteilung können je nach Auflösung der Lichtquelle nur 1 kB, aber eben auch mehrere MByte umfassen. Dabei ist zu beachten, dass aus Konsistenzgründen ein Konzept mit doppeltem Pufferspeicher (siehe Bild 5) gewünscht ist und sich damit der Datenumfang mehr als verdoppelt.

Um die Daten optimal zu verarbeiten, sollten diese in einem lokalen RAM abgespeichert werden. Die schnellste Lösung ist ein internes SRAM mit geringen Latenzzeiten. Außerdem muss die Rechenleistung den hohen Anforderungen einer dynamischen Ansteuerung der HD-Lichtquelle genügen. Üblicherweise werden derartige Kalkulationen von einer speziellen Grafikeinheit (GPU) oder ähnlichen Verarbeitungsstrukturen ausgeführt. Allerdings sind die Rechenanforderungen in Frontlichtsystemen geringer als beispielsweise in Displays in Consumer-Applikationen: Zum einen ist die Auflösung geringer und zum anderen müssen keine Farbinformationen verarbeitet werden. Daher können auch CPUs mit optimierten, leistungsfähigen Befehlssätzen diese Aufgabe erfüllen. Entsprechende Beispiele sind sogenannten Zero-Overhead-Loops sowie Single-Instruction-Multiple-Data-Instruktionen (SIMD). Die TriCore-CPU-Architektur des hier verwendeten Mikrocontrollers Aurix erfüllt diese Anforderungen.

Das Ergebnis der Bildverarbeitung ist eine Matrix von Grauwerten, die der Helligkeitsverteilung im Scheinwerferkegel entspricht. Dabei streben die Automobilhersteller eine Helligkeitsauflösung von 10 bit an. Beispielhaft benötigt eine Helligkeitsverteilung mit 4k (4096 Bildpunkten) einen Speicherbereich von 8 kB (4096 x 10 bit). Das entspricht einem einzelnen Frame für ein monochromes Videobild. Eine weitere Anforderung ist eine ausreichende Refresh-Rate für ein neu berechnetes Bildmuster (Pattern), um eine flimmerfreie Bewegung des Lichtstrahls zu ermöglichen. Für Frontlicht-Anwendungen sollten das mindestens 30 fps, besser aber 50 bis 60 fps sein.

Die dritte Aufgabe – Übertragung der Daten an die Lichtquelle – ist äußerst komplex, weil sie vom verwendeten Konzept für die Lichtquelle abhängig ist. Für Technologien, die im Consumer-Markt gut etabliert sind – wie LCD oder DLP – scheint das noch relativ einfach zu sein. So kann eine Standard-RGB-Schnittstelle für beide Systeme verwendet werden oder auch das Display Se-rial Interface (DSI). Für diese Standard-Schnittstellen ist keine Umwandlung der Bildhelligkeit erforderlich, da diese durch den Display-Controller erfolgt, der an das LCD/DLP angeschlossen ist. Bei einer hochauflösenden Lichtquelle wie µAFS mit mikrostrukturierten Leucht¬dioden und integrierter Ansteuerelek¬tronik ist die Aufgabe schon komplexer. Denn die Lichtquelle bietet kein Standard-Video-Interface, sondern erfordert ein PWM-Signal für jede einzelne LED. Die Pulsbreite dieses PWM-Signales muss erst berechnet werden, bevor die Daten übertragen werden.

Die Betriebsbedingungen, insbesondere der Temperaturbereich im Scheinwerfer, schränken die Mikrocontroller-Auswahl ein. Automotive-Qualifizierung, AUTOSAR-Unterstützung, Safety-Anforderungen und Temperaturverträglichkeit sind weitere limitierende Faktoren. Vor diesem Hintergrund wurden Lösungen aus einer Kombination von Mikrocontroller und FPGAs für die Helligkeitsberechnung und Datenausgabe zur Lichtquelle entwickelt. Eine solche Kombination zweier komplexer Bauelemente führt allerdings zu hoher Systemkomplexität und höheren Kosten. Ein Automotive-Standard-Mikrocontroller, der auch in anspruchsvollen Applikationen im Antriebsstrang oder für Safety-Systeme eingesetzt wird, ist eine kosteneffiziente Alternative, wenn er die genannten Anforderungen erfüllt – so wie die zweite Mikrocontroller-Generation Aurix. Die in der Familie implementierte CPU (TriCore) verfügt über einen entsprechenden Befehlssatz und ausreichend Performance für die Bildverarbeitung. Das interne SRAM ist groß genug, um sogar mehrere Bildsätze abzuspeichern.

Um die Kommunikation mit dem Fahrzeugnetzwerk und die erforderlichen Safety-Level zu erfüllen, kann die Applikationssoftware einfach auf mehrere CPU-Cores aufgeteilt werden. Bild 5 zeigt ein Beispiel: Während die Bildverarbeitung und die Ansteuerung der Lichtquelle von einem Rechenkern (CPU 1) ausgeführt wird, übernimmt der andere Rechenkern (CPU 0) die Netzwerkkommunikation, Diagnose, Safety-Aufgaben und die Überwachung.

Stromversorgung für HD-Lichtquellen

In allen Konzepten für hochauflösende Scheinwerfersysteme erzeugen die Lichtquellen eine höhere Lichtleistung als in einem herkömmlichen Scheinwerfersystem. Daher benötigt die Ansteuerung dieser Lichtquellen auch mehr elektrische Energie. Bei Projektionssystemen (DLP, LCD) werden aktuell Hochstrom-LEDs mit 3 oder sogar 6 A Eingangsstrom diskutiert, was zu einer Gesamtleistung des Systems von mehr als 50 W führen kann.

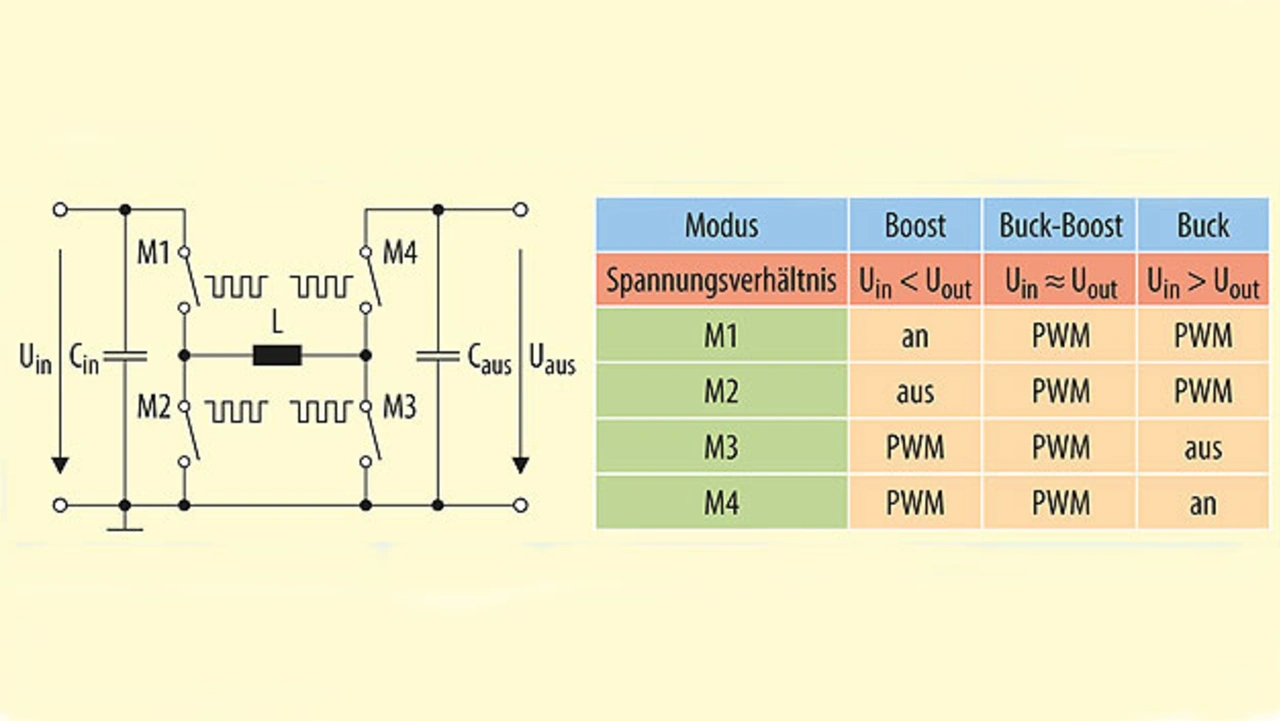

Gängige DC/DC-Wandler für Automotive-LEDs basieren auf asynchronen Aufwärts- (Boost) oder Abwärts-(Buck)-Topologien. Manchmal sind diese Topologien auch kombiniert. Sie enthalten dann eine zentrale Boost-Stufe, die eine Zwischenkreisspannung erzeugt und eine oder mehrere Buck-Stufen für die Abwärtsregelung. Das ist jedoch keine optimale Lösung für hochauflösende Lichtquellen, bestehend aus individuellen LEDs oder LED-Pixeln. Für diesen High-Power-Anwendungsfall sind synchrone DC/DC-Wandler die bessere Alternative. Sie bieten einen höheren Wirkungsgrad und ein sehr gutes dynamisches Verhalten bei Lastwechseln.

Die selbstregelnde, synchrone H-Brücke in Bild 6 kombiniert eine synchrone Boost-Stufe mit einer synchronen Buck-Stufe. Dieses Konzept ist eine effiziente Lösung für Schaltungen, bei denen die Ausgangsspannung an der Last etwa im Bereich der Eingangsspannung liegt, wie bei kurzen Ketten von wenigen High-Power-LEDs oder Laserdioden. Auch bei den typischen Schwankungen der Eingangsspannung von 8 bis 20 V bleibt der Wirkungsgrad einer Kette mit beispielsweise vier High-Power-LEDs (Ausgangsspannung 12 bis 16 V) über 94 Prozent.

Systemkonzepte mit hochauflösenden Lichtquellen benötigen auch während des Betriebs konfigurierbare Funktionalitäten. Dafür bieten neue DC/DC-Wandler eine SPI-Schnittstelle, umfassende Diagnosemöglichkeiten und einen konfigurierbaren Notbetrieb (Limp-Home-Modus). Einige kritische Parameter sind konfigurierbar. Außerdem weisen diese Wandler ein optimiertes EMV-Verhalten auf. Ein Vertreter dieser neuen DC/DC-Wandler ist die Familie Litix Power Flex [4]. Die Leistungswandler dieser Familie beinhalten synchrone, H-Brücken-basierte DC/DC-Wandler und synchrone zweikanalige Bauelemente für den Einsatz in vielfältigen Boost- oder Buck-Topologien. In einem Matrix-LED-System wie µAFS lassen sie sich in einem effizienten Mehrphasenaufbau betreiben und unterstützen Ausgangsströme von mehr als 10 A.

- Intelligente Ansteuerung hochauflösender LED-Scheinwerfer

- Grafik-Ansteuerung mit Standard-Mikrocontroller

- Ausblick