Smartes Schadstoffmonitoring

Energieautarkes System behält Feinstaub permanent im Blick

Feinstaub ist für Menschen und Ökosysteme gefährlich – daher gelten in der EU gesetzliche Grenzwerte, die zu messen und einzuhalten sind. Vor allem für Kur- und Erholungsorte gelten besonders strenge Auflagen. Für ein echtzeitnahes Monitoring hat das IMMS ein neues, preiswertes System entwickelt.

Feinstaub als Hauptschadstoff der Luftverschmutzung ist für etwa 300.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr und für einen kritisch überhöhten Nährstoffeintrag in derzeit zwei Dritteln der Ökosystemgebiete in der EU mitverantwortlich. Daher gibt es gesetzliche Grenzwerte für die Feinstaubbelastung, die einzuhalten sind und die durch die aktuell überarbeitete Luftqualitätsrichtlinie der EU deutlich verschärft werden.

Im Vergleich zu Städten gelten bereits heute besonders für staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte strengere Auflagen. Für eine Zertifizierung zum Kurort erfolgen in Abständen mehrerer Jahre Messungen durch den Deutschen Wetterdienst, bei denen Staubsammler an neuralgischen Punkten ausgebracht und nach Zeiträumen von einer bis mehreren Wochen wieder eingesammelt und im Labor analysiert werden. Das Ergebnis sind akkumulierte Messwerte zur Feinstaubbelastung über den gesamten betrachteten Zeitraum. Ein Rückschluss auf ursächliche Ereignisse oder Schwankungen innerhalb des Zeitraums ist nicht möglich.

Gäbe es ein preiswertes und flexibel an potenziell repräsentativen Standorten ausbringbares System zur kontinuierlichen, zeitlich höher aufgelösten Feinstaubüberwachung, ließen sich Rückschlüsse auf Verursacher ziehen, andere Abhängigkeiten erkennen und gegebenenfalls frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen ergreifen.

Hier setzen vorhandene Citizen-Science-Ansätze (zum Beispiel AirRohr von LuftDaten.Info) an und nutzen kostengünstige Hard- und Software, um eine kontinuierliche Messung zu ermöglichen. Die so entstehenden Systeme messen Feinstaub, aber die verwendeten Sensoren sind sehr groß. Zu Beginn der Betrachtungen waren zudem bereits bessere Sensoren verfügbar, als sie im AirRohr-Design zu diesem Zeitpunkt verwendet wurden.

Energieautarkes System sorgt für permanentes Monitoring

Das IMMS hat im Forschungsprojekt thurAI ein kompaktes energieautarkes System für das kontinuierliche Feinstaubmonitoring entwickelt, das sich in bestehende Infrastruktur mit Low-Power-Weitbereichsfunktechnologie LoRaWAN einbinden lässt. Dafür wurde eine eigene Hardware samt Gehäuse mit integrierter Solarzellenhalterung entwickelt. Das System kann zum kontinuierlichen Monitoring an verschiedenen Stellen installiert werden.

Neben der Erfassung der unterschiedlichen Partikelgrößen und Mikroklimaparameter erfolgt eine autonome Feuchtekorrektur der Feinstaubmesswerte. Diese werden mit Dashboards visualisiert, wobei unterschiedliche Darstellungen von Zeitreihen bis hin zu Grenzwert-Ampeln sowie Anpassungen an spezifische Bedürfnisse eines Anwendungsfalls möglich sind. Über das Kurklima-Monitoring hinaus eignet sich die Lösung auch zum Monitoring von Feinstaub im Allgemeinen, beispielsweise im städtischen Raum.

Systemaufbau mit Solarpanel

Die am IMMS in Zusammenarbeit mit der Stadt Ilmenau entwickelte Lösung zum Monitoring von Feinstaubbelastungen setzt auf ein optisches Messprinzip. Die Sensoren sind Bestandteil von Funksensorknoten, die zudem die Mikroklimaparameter Lufttemperatur und -feuchtigkeit messen und drahtlos an ein Gateway in Reichweite übertragen. Von dort werden die Daten zu einem zentralen Server übertragen, gespeichert und in Dashboards visualisiert.

Zur Vermeidung von Wartungsaufwänden wurden die Funksensorknoten energieautark konzipiert: Über ein kleines Solarpanel laden sie eine Pufferbatterie, die ihnen auch über mehrwöchige Phasen mit wenig Sonnenschein hinweg einen Betrieb ermöglicht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Sensoren und Elektronik sind in einer für Mikroklima-Sensorik üblichen Wetterhütte untergebracht (Bild 1). Eine eigens entworfene 3D-gedruckte Innenkonstruktion fixiert die Komponenten dabei. Der Sensorknoten eignet sich für die Montage an Masten, das Solarpanel für die Energieversorgung wird darüber installiert.

Der verwendete optische Staubsensor von Sensirion detektiert Staubpartikel in der Luft über einen Laser, ähnlich einer Lichtschranke. Dazu wird in regelmäßigen Abständen über einen Lüfter Außenluft durch das Innere der Sensoreinhausung geblasen. Durch die Verdunklung des Laserstrahls werden Partikel erkannt und in vier Größenklassen gezählt. Diese reichen von Grobstaub der Klasse PM10 mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 10 Mikrometer über PM4 bis zum eigentlich Feinstaub mit PM2,5 und PM1, also 2,5 beziehungsweise 1 Mikrometer Partikelgröße.

Korrekturrechnungen für Luftfeuchte-Einflüsse

Das optische Messprinzip wird durch die Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Ist diese hoch, wird sie von den Partikeln aufgenommen und sie erscheinen dem Sensor größer als sie eigentlich sind. Um das zu kompensieren, gibt es aus einschlägigen Veröffentlichungen verschiedene Ansätze zur Korrekturrechnung, von denen im IMMS-System einer umgesetzt wurde. Auch hierfür wurde die lokale Mikroklima-Messung mit Temperatur und Luftfeuchte in das System integriert.

Sind die mikroklimatischen Bedingungen nahe am Taupunkt, nähert sich das Ergebnis der Korrekturrechnungen exponentiell dem Nullwert. In solchen Situationen, die etwa in Tallagen von Mittelgebirgen auch häufiger auftreten, sind die Messwerte entsprechend quantitativ weniger belastbar. Das ist jedoch ein bekanntes Problem für die optische Feinstaubmessung. Lösbar ist das derzeit nur in den gängigen großen Messstationen. Der dort gesammelte Feinstaub wird über das Gewicht bestimmt und daher vorher getrocknet.

Funktionsnachweis

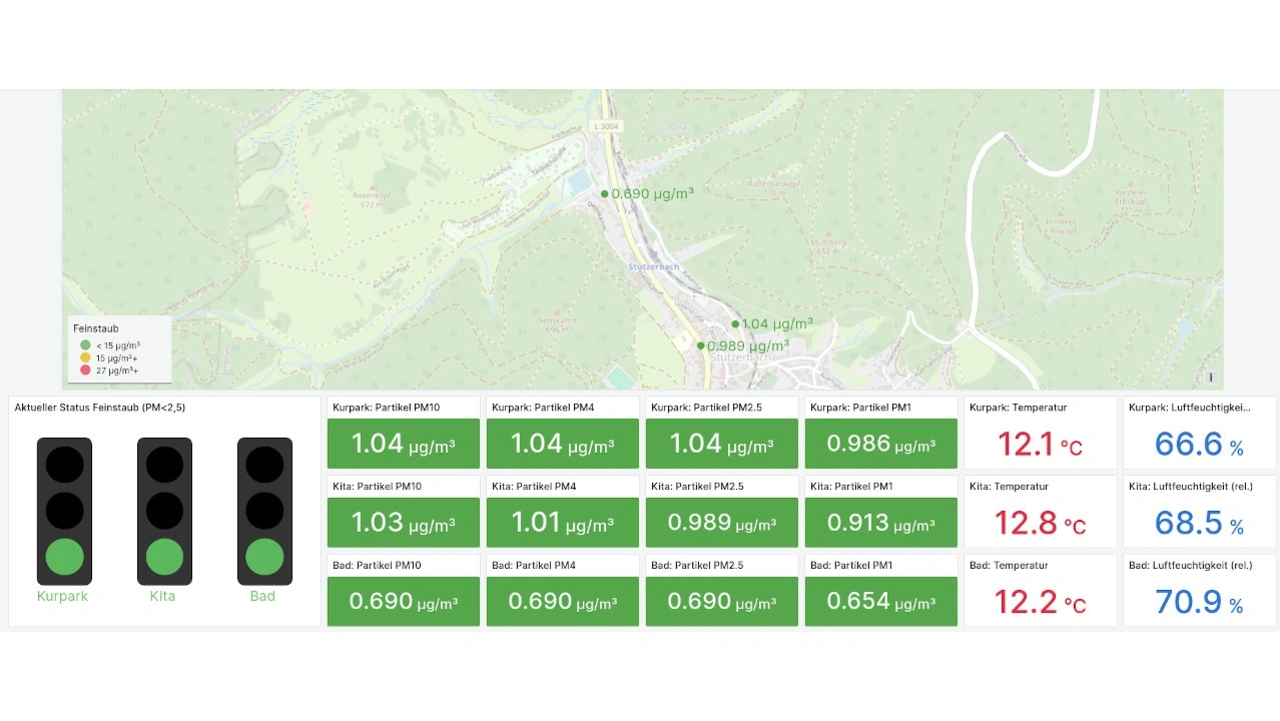

Das entwickelte System wurde ab Juni 2023 sukzessive in den Ilmenauer Ortsteilen Stützerbach (Kurort), Manebach und Frauenwald (beides Erholungsorte) mit jeweils mehreren Sensorknoten ausgebracht (Bild 2) und ist seither dort in Erprobung. Die Momentanwerte und Messwertverläufe werden der Stadt und den Kurverwaltungen mittels Dashboards in Grafana visualisiert (Bild 3).

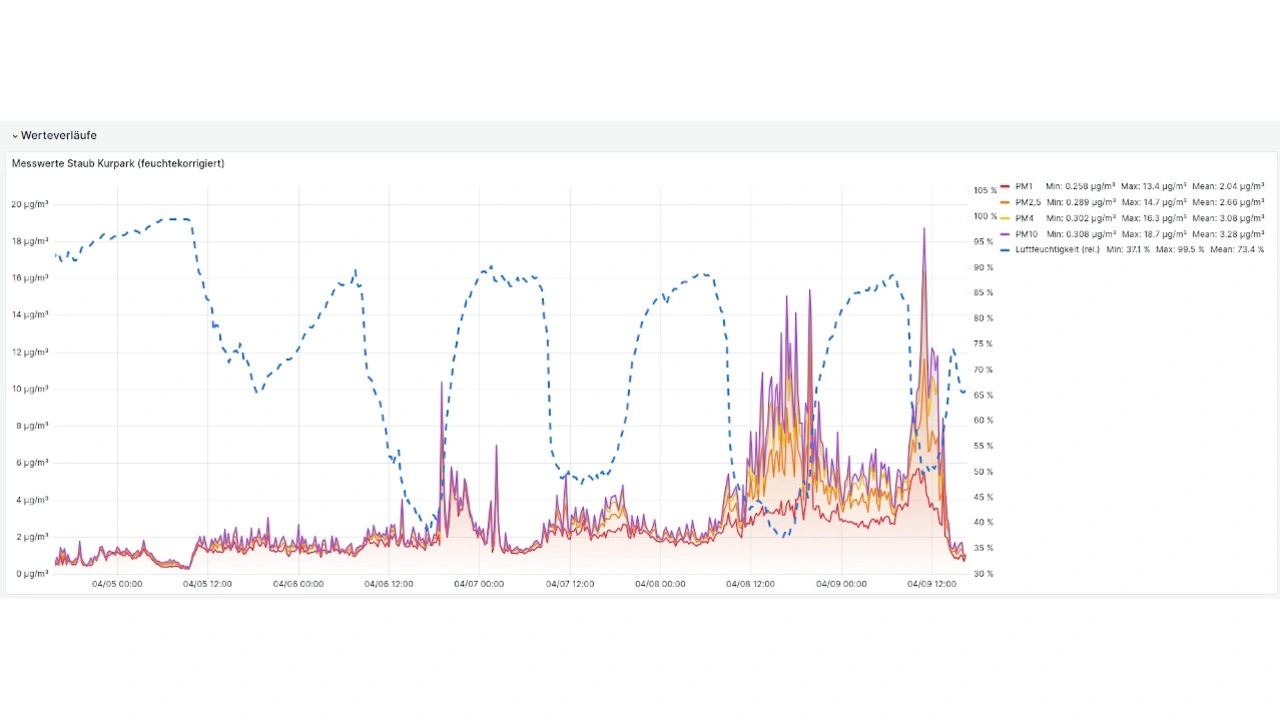

Im Zuge der Erprobung war mangels Referenz bislang kein quantitativer Vergleich mit DWD-Messungen möglich: In den betrachteten Orten gibt es keine öffentlichen Messstellen und die über öffentliche Quellen wie das Umweltportal Thüringen beziehbaren Messdaten sind zeitlich geringer aufgelöst. Es konnten jedoch qualitative Korrelationen mit erwarteten oder großräumig gemeldeten Anstiegen verzeichnet werden, zum Beispiel ein deutlicher Peak nach Mitternacht Silvester, die Wochen mit Saharastaub im Frühjahr 2024 (Bild 4) und weitere Phasen mit deutschlandweit erhöhter Feinstaubbelastung.

In Manebach wurde ein Sensor aufgrund der örtlichen Bedingungen an einem interessierenden Installationsort unterhalb der Höhe benachbarter Schornsteine ausgebracht – in der Folge ließen sich bei bestimmten Wetterlagen Heizperioden erkennen.

Ausblick

Die Messwerte zum Feinstaubmonitoring in den Ilmenauer Ortsteilen sollen zukünftig auch auf Bürgerinformationsseiten dargestellt werden. Zudem soll mit der kontinuierlichen Feinstaubmessung mit hoher zeitlicher Auflösung längerfristig betrachtet werden, inwieweit die Messwerte mit DWD-Messungen korrelieren und welche Rückschlüsse auf die Ursachen für Schwankungen im Jahresverlauf und punktuelle Ausschläge möglich sind.

Da Feinstaub zwar für Kur- und Erholungsorte in besonderem Maße aber auch für Städte im Allgemeinen aufgrund gesetzlicher Vorgaben relevant ist, eignet sich die Lösung auch für ein breiteres Anwendungsspektrum. In der aktuell überarbeiteten Luftqualitätsrichtlinie der EU wird der Jahresgrenzwert für den Hauptschadstoff Feinstaub (PM2,5) um mehr als die Hälfte gesenkt. Somit kann von einer Ausweitung der Mess-Stationen ausgegangen werden und der Bedarf an kostengünstigeren Lösungen wie dieser könnte perspektivisch steigen.

Die erhobenen Daten können zudem die Grundlage für systematische Korrelationsbetrachtungen und Analysen (auch per KI), Ursachenforschung und auch die Überprüfung der Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen bilden.