Lichtmessungen für die Quantenforschung

Einzelphotonen mit CMOS-SPADs präzise messen

Lassen sich kostengünstig in Standard-CMOS-Technologie herstellbare Einzelphotonenzähler (SPADs) für Quantentechnologien nutzen? Um dies zu untersuchen, haben IMMS und X-Fab das SPAD-Eval-Kit entwickelt, ein kleines USB-Messgerät für die Charakterisierung von Lichtpulsen und Einzelphotonenquellen.

Quantentechnologien gelten als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Sie ermöglichen die Entwicklung hocheffizienter Technologien, die die Leistungsfähigkeit konventioneller Systeme weit übertreffen können. Durch die Kontrolle einzelner Quanten, also kleinster Licht- und Energiebausteine, werden disruptive Anwendungen möglich, zum Beispiel für Quantencomputer, abhörsichere Kommunikation oder Quantensensorik.

Das IMMS erforscht hierfür den Einsatz kommerziell erhältlicher, siliziumbasierter Einzelphotonendetektoren, sogenannter SPADs (Single-Photon Avalanche Diode). Sie lassen sich in einer Standardhalbleitertechnologie (CMOS) kostengünstig herstellen und ermöglichen daher hochintegrierte, miniaturisierte Lösungen. Die SPADs werden zur Wandlung einzelner Photonen in elektrische Signale eingesetzt und erlauben einen Betrieb bei Raumtemperatur ohne große und aufwendige Kühlsysteme.

Single-Photon Avalanche Diode Evaluation Kit

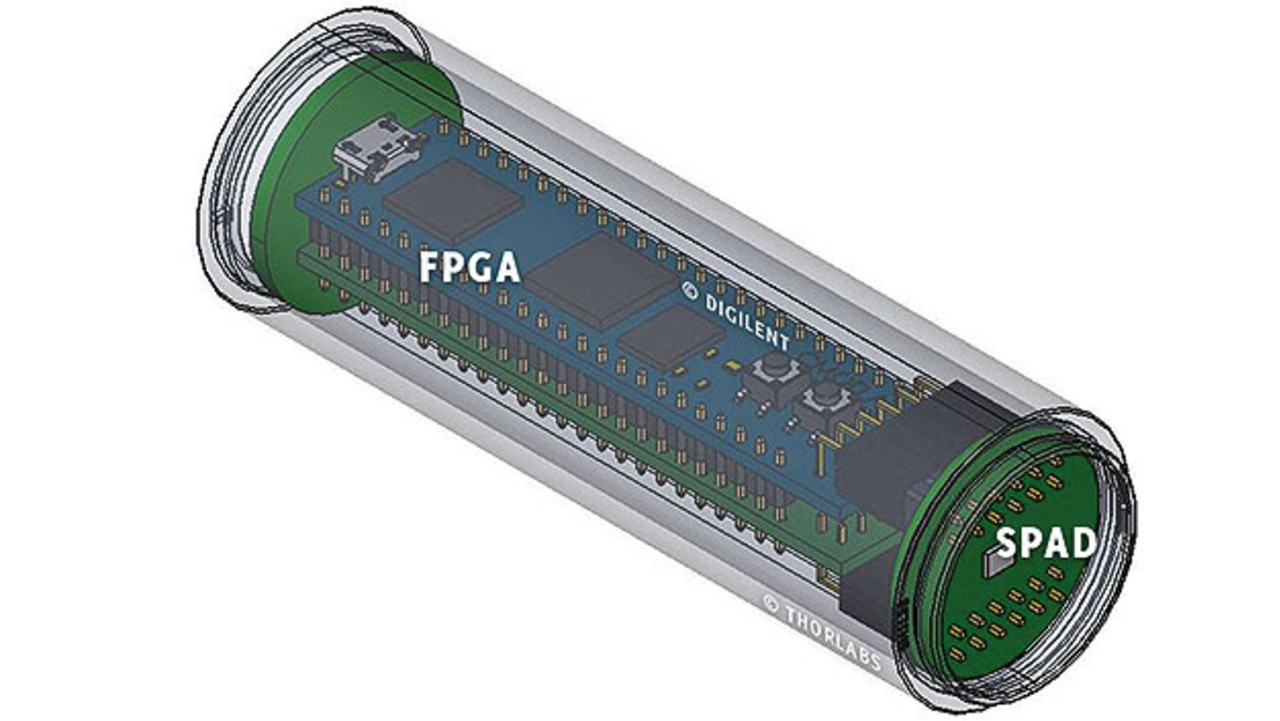

Das IMMS hat in Zusammenarbeit mit X-Fab ein SPAD-Evaluationskit entwickelt (Bild 1). Das kostengünstige, handflächengroße USB-Gerät namens SPAD-EvalKit benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Es basiert auf dem Verfahren der zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung (Time-Correlated Single Photon Counting, TCSPC) und ermöglicht Messungen mit einer zeitlichen Auflösung von 20 ps (Pikosekunden).

Das hierfür genutzte und in diesem Artikel vorgestellte TCSPC-Verfahren ermöglicht es, den zeitlichen Verlauf der Intensität von Lichtpulsen zu beurteilen. Damit lassen sich Einzelphotonenquellen aufbauen, Lichtpulse mit sehr kleinen Lichtleistungen charakterisieren oder Abstände messen und somit Grundlagen für Quanten-basierte Anwendungen legen. Mit dem Verfahren können u. a. neue Lösungen für die In-vitro-Diagnostik bzw. Medizintechnik erschlossen werden, wie z. B. miniaturisierte Lumineszenz- und Fluoreszenz-Messtechnik.

Zur Interpretation der Sensorsignale ist eine statistische Auswertung erforderlich. Für das erste SPAD-EvalKit wird diese durch einen programmierbaren Logikbaustein (FPGA) übernommen. Dieses Bauelement ist ein Zwischenschritt für die spätere Chipentwicklung. Per FPGA kann man die Abläufe für die Sensorsignalverarbeitung vorgeben, aber vor allem die gewünschte Schaltungsstruktur abbilden, die für Tests und Optimierungen noch flexibel anpassbar ist.

Damit wurde die Basis für die Integration eines solchen optischen Sensorelements in Verbindung mit der erforderlichen Auswertelektronik in einen Mikroelektronikchip gelegt, die in Anwendungsentwicklungen anderer Forschungsprojekte einfließt.

Schnelle Lichtimpulse überfordern klassische Charakterisierung

Schnelle Lichtimpulse sind für viele Anwendungen bis in den Nano- oder Pikosekundenbereich notwendig. Lichtquellen, die diese Impulse erzeugen, müssen daher charakterisiert werden. Denn ohne Gewissheit über die Beschaffenheit des anregenden Signals ist eine sinnvolle Bewertung der Reaktion eines optischen Systems darauf oft nur mit beträchtlichen Einschränkungen oder gar nicht mehr möglich. Insbesondere bei fluoreszenzbasierten Bioanalytikverfahren in der Medizintechnik oder bei Time-of-Flight-Anwendungen wie im Automotive-Bereich ist dieses Wissen essenziell. Für Messungen, bei denen eine sehr schnelle Lichtquelle verwendet wird, muss deshalb zunächst die Lichtquelle selbst charakterisiert werden.

Hierfür werden klassischerweise schnelle Photodioden verwendet. Das dann mit einem Oszilloskop aufgenommene Signal erlaubt es zwar, im zeitlichen Amplitudenverlauf Pulsbreiten bis herunter in den Nanosekundenbereich zu bewerten. Das Grundrauschen des Oszilloskops beschränkt jedoch den erreichbaren Dynamikbereich sehr. Oft wird daher die Impulsantwort der Photodiode nichtlinear verzerrt.

Zeitkorrelierte Einzelphotonenzählung gegen unerwünschte Effekte

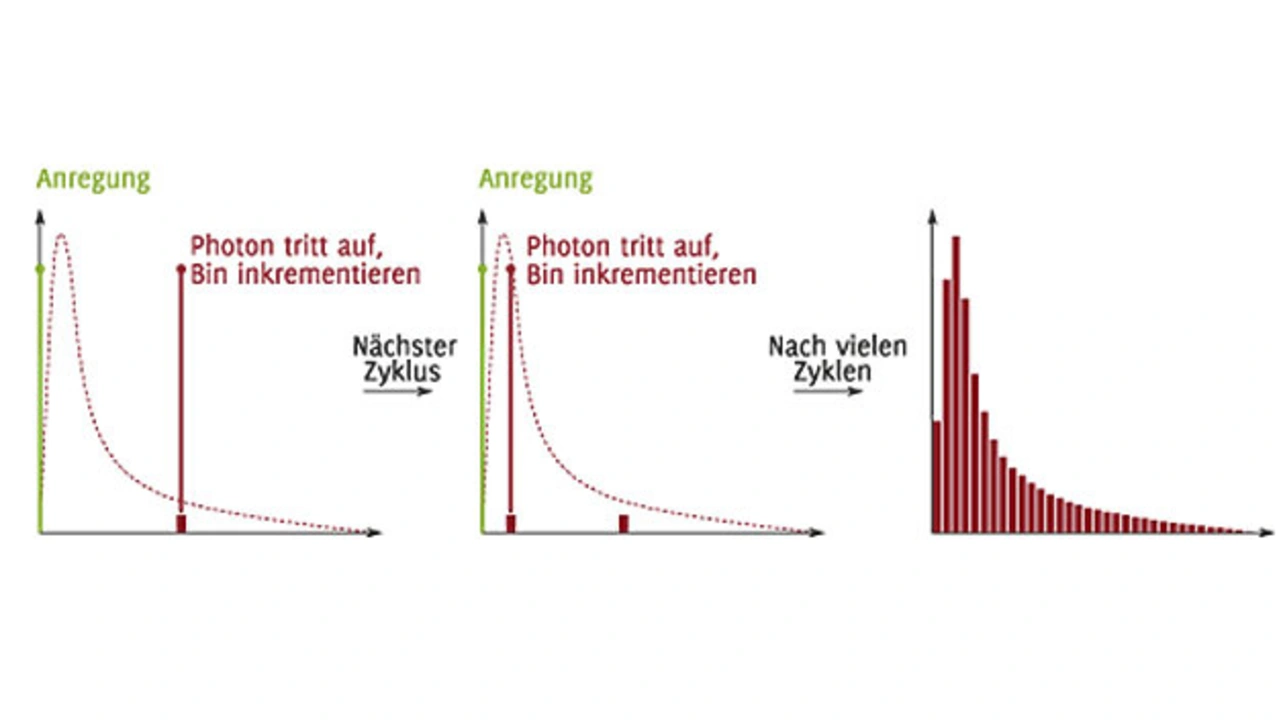

Um diese Effekte zu vermeiden, benutzt das am IMMS in Zusammenarbeit mit X-Fab entwickelte SPAD-EvalKit ein grundlegend anderes Verfahren – die bereits oben erwähnte zeitkorrelierte Einzelphotonenzählung TCSPC (Time-Correlated Single Photon Counting). Hierbei wird die Impulsantwort der Lichtquelle nicht als wertekontinuierlich, sondern als wertediskret angesehen. Des Weiteren wird die Impulsantwort nicht in einem einzigen Durchgang gemessen, sondern durch wiederholte Anregung und statistische Bewertung der Ergebnisse vieler Messdurchläufe akkumuliert.

Das TCSPC-Verfahren baut grundlegend darauf auf, dass das Leuchten der Lichtquelle keineswegs ein kontinuierlicher und deterministischer Prozess ist, sondern es sich dabei um die stochastisch verteilte Emission einzelner Photonen handelt.

Die Impulsantwort der Lichtquelle ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeitsdichte der Zeitpunkte, an welchen Photonen aus der Lichtquelle ausgelöst werden. Die Messung – oder aus statistischer Sicht richtiger: Schätzung – einer Wahrscheinlichkeitsdichte erfolgt mittels Histogramm über die Zeitpunkte, zu welchen Photonen aus der Lichtquelle ausgelöst werden (Bild 2).

Charakterisierung schneller Pulslichtquellen mittels FPGA und SPADs

Ein System zur Messung einer Lichtquelle mittels TCSPC benötigt also erstens einen Einzelphotonendetektor, welcher die aus der Lichtquelle emittierten Photonen auffängt. Zweitens braucht es einen hinreichend genauen Zeit-Digital-Wandler (Time-to-Digital Converter, TDC). Dieser misst die Zeitdifferenz zwischen Anregung und Auftreffen des ersten Photons und inkrementiert die zugehörige Histogrammklasse. Nachdem hinreichend viele, d.h. mehrere Hunderttausend, TDC-Werte im Histogramm akkumuliert wurden, entspricht das Histogramm der tatsächlichen Impulsantwort der Lichtquelle.

Dieses Verfahren ist keine Erfindung der jüngeren Jahre, sondern wurde in der heute verwendeten Form bereits im Jahre 1961 beschrieben. Lange Zeit benötigte es jedoch äußerst sperrige Geräte, um einen derartigen Aufbau in Betrieb zu nehmen. Am IMMS konnte mithilfe der jetzt kommerziell erhältlichen, siliziumbasierten Einzelphotonendetektoren (Single-Photon Avalanche Diode, SPAD) in X-FAB-Technologie ein äußerst kompaktes Gerät entwickelt werden, welches TCSPC-Messungen durchführt.

Der Zeit-Digital-Wandler (TDC) ist derzeit in einem Field Programmable Gate Array (FPGA) implementiert. Dieser programmierbare Logikbaustein bildet alle Strukturen der angestrebten integrierten Schaltung ab, mit der sich das System aus SPAD-Sensor und Auswerteelektronik weiter miniaturisieren und somit für neue Quanten-basierte Anwendungen erschließen lässt.

Idee der Totzeitglieder ermöglicht preiswerten FPGA-Einsatz

Da die höchste sinnvolle Taktfrequenz gegenwärtiger FPGAs im Bereich einiger Hundert Megahertz liegt, ist es nicht möglich, einen TDC mit einer zeitlichen Auflösung von ca. 20 Pikosekunden durch eine einfache Zählerlogik zu implementieren. Eine Lösung, die diese Genauigkeit erreicht, bietet allerdings der folgende Ansatz: Es werden bestimmte Hardware-Grundbausteine der rekonfigurierbaren FPGA-Logik als Totzeitglieder, d. h. Digitalstrukturen mit einer bekannten Laufzeitverzögerung, verwendet. Es wird gemessen, wie viele dieser Totzeitglieder das Startsignal durchlaufen konnte, bevor das Stoppsignal gesetzt wurde. Damit ist die Zeitauflösung des TDC nicht durch den Referenztakt, sondern durch die Gatterlaufzeit dieser als Totzeitglieder dienenden Hardware-Bausteine diktiert.

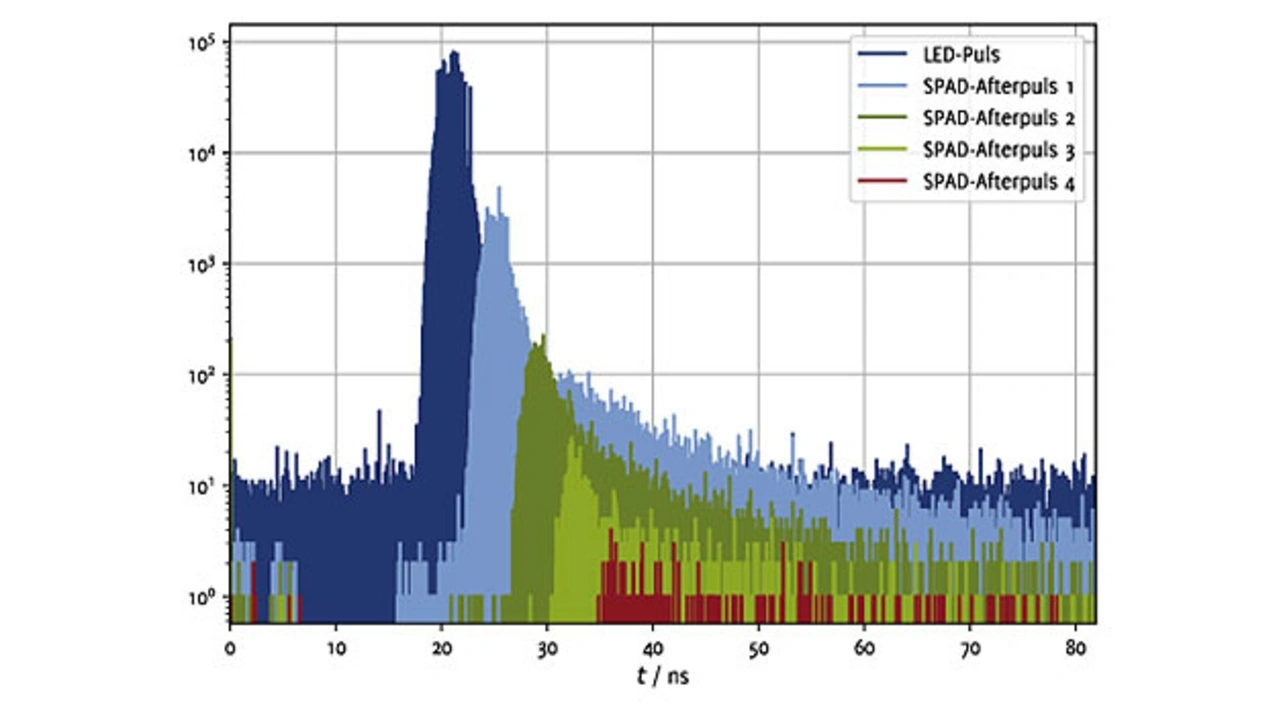

Damit ist das System in der Lage, die Impulsantwort der Lichtquelle, also die Intensitätsverteilung über der Zeit, zu messen. Mit einer zeitlichen Auflösung von ca. 20 ps können auch sehr kurze Lichtpulse im Nanosekunden-Bereich charakterisiert werden. Der Dynamikbereich des akkumulierten Histogramms liegt nach moderater Integrationszeit bei 80 dB und ist damit deutlich besser als der Dynamikbereich eines GHz-Oszilloskops – letzterer liegt bei einer typischen Auflösung von 7 Bit (ENOB) rauschbedingt bei höchstens 40 dB. Um den hohen Dynamikbereich ausnutzen zu können, wird die Ordinatenachse eines TCSPC-Histogramms sinnvollerweise mit einer logarithmischen Skalierung versehen.

Mit dem entwickelten SPAD-EvalKit können auch unerwünschte Effekte der Lichtquelle und des Detektors beobachtet und quantifiziert werden. So kann z. B. das Afterpulsing der SPAD durch geeignete Korrelation herausgefiltert werden (Bild 3). Dieser unerwünschte Effekt wird durch den Detektor verursacht: Nachdem dieser ein Photon erfasst hat, können aufgrund der in einer Halbleiterschicht eingeschlossenen Ladungsträger unmittelbar weitere Pulse emittiert werden, die allerdings keinem Photon zuordenbar sind. Dieser Effekt wird als Afterpulsing (Nachpulsen) bezeichnet. Mit dem SPAD-EvalKit kann dieses Afterpulsing entweder für den normalen Betrieb ausgeblendet oder zur Charakterisierung des Detektors gezielt extrahiert werden.

Zudem lassen sich Störeffekte der Lichtquelle untersuchen, die deutlich unter 1% des Spitzenwertes der Impulsantwort liegen. Ein Beispiel sind spontane Emissionen einer angeregten Laserdiode. Bei der Messung mit einer schnellen Photodiode und einem Oszilloskop wäre der Anteil dieser unerwünschten spontanen Emissionen aufgrund des begrenzten Dynamikbereichs des Oszilloskops nur sehr eingeschränkt messbar. Dies ist insbesondere für In-vitro-Diagnostikanwendungen, in denen die Laserdiode zur Anregung einer biologisch oder chemisch verursachten Fluoreszenz verwendet werden soll, kritisch. Die Wiederverwendung und Weiterentwicklung des Systems im Projekt FluoResYst zeigte bereits, dass dies mit dem SPAD-EvalKit ebenfalls charakterisiert werden kann.

Kostengünstiges, handflächengroßes USB-Gerät

Kostengünstiges, handflächengroßes USB-Gerät Das TCSPC-Verfahren ist zur Charakterisierung schneller Lichtquellen hervorragend geeignet und zeigt u. a. Effekte auf, die bei der Messung der Impulsantwort durch Photodiode und Oszilloskop nicht sichtbar wären. Das gemeinsam mit X-Fab entwickelte System erlaubt die Messung von <1 ns breiten Lichtpulsen mit einem Dynamikbereich von 80 dB. Die Kombination aus FPGA-TDC und CMOS-SPAD erlaubte die Verkleinerung des TCSPC-Messaufbaus von einem zuvor äußerst sperrigen Messaufbau zu einem kostengünstigen, handflächengroßen USB-Gerät, welches ohne externe Spannungsversorgung auskommt. Das System ist vollständig in einem Objektivtubus mit einem Durchmesser von einem Zoll untergebracht. Dadurch kann es auch durch eine Vielzahl kommerziell erhältlicher optischer Komponenten (z. B. Linsen, Filter) ergänzt werden. Im Forschungsprojekt FluoResYst kam das Messsystem bereits zur Charakterisierung schneller Laserlichtquellen zum Einsatz. Hierdurch konnte die Machbarkeit zur Entwicklung eines SPAD-basierten ASICs zur Detektion von Tuberkulose erfolgreich bewertet werden.

Der Autor

Jakob Hampel

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Themenbereich für Industrielle Elektronik und Messtechnik am IMMS. 2023 wurde er mit dem Silicon Science Award für seine Arbeit zur zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung ausgezeichnet, die die Basis für das SPAD-Evalkit ist.