Schaltungspraxis - Überlastschutz

Leistungsbegrenzung per Lastschalter

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Simulation eines Schaltungsbeispiels

Für eine Beispielrechnung wird nun angenommen, dass die Stromversorgung eine nominelle Spannung von 12 V und einen maximalen Laststrom (IA) von 0,65 A abgibt. Dies entspricht einer Leistung von 7,8 W. Für den Entwurf einer Leistungsbegrenzung, die die Leistung bei einer Schwankung der Versorgungsspannung um ±25 % – d.h. von 9 V bis 15 V – konstant hält, lassen sich die folgenden Gleichungen aufstellen:

und

Darin ist IA1 der Laststrom, der bei UE1 = 15 V eine konstante Leistung ergibt – IA1 = 0,52 A. IA2 ist der Laststrom, der bei UE2 = 9 V eine konstante Leistung ergibt – d.h. IA2 = 0,87 A. IA ist übrigens der Strom, der durch den internen Leistungs-MOSFET des Lastschalter-IC fließt, und entspricht zugleich dem Eingangsstrom eines nachgeschalteten Gleichspannungswandlers. Durch Auflösen der beiden Gleichungen (3) und (4) lässt sich das Teilerverhältnis des Spannungsteilers (R1/(R1+R2) ≈ 0,05) und der Wert des Widerstandes RCL ≈ 1,8 kΩ berechnen. Ein Spannungsteilerverhältnis von 0,05 lässt sich erreichen, indem z.B. für R1 ein Wert von 1 kΩ gewählt und der Wert für R2 anschließend errechnet wird (18,5 kΩ). Parallel zum Widerstand R1 wurde ein Kondensator (C = 10 nF) als Rauschfilter eingefügt.

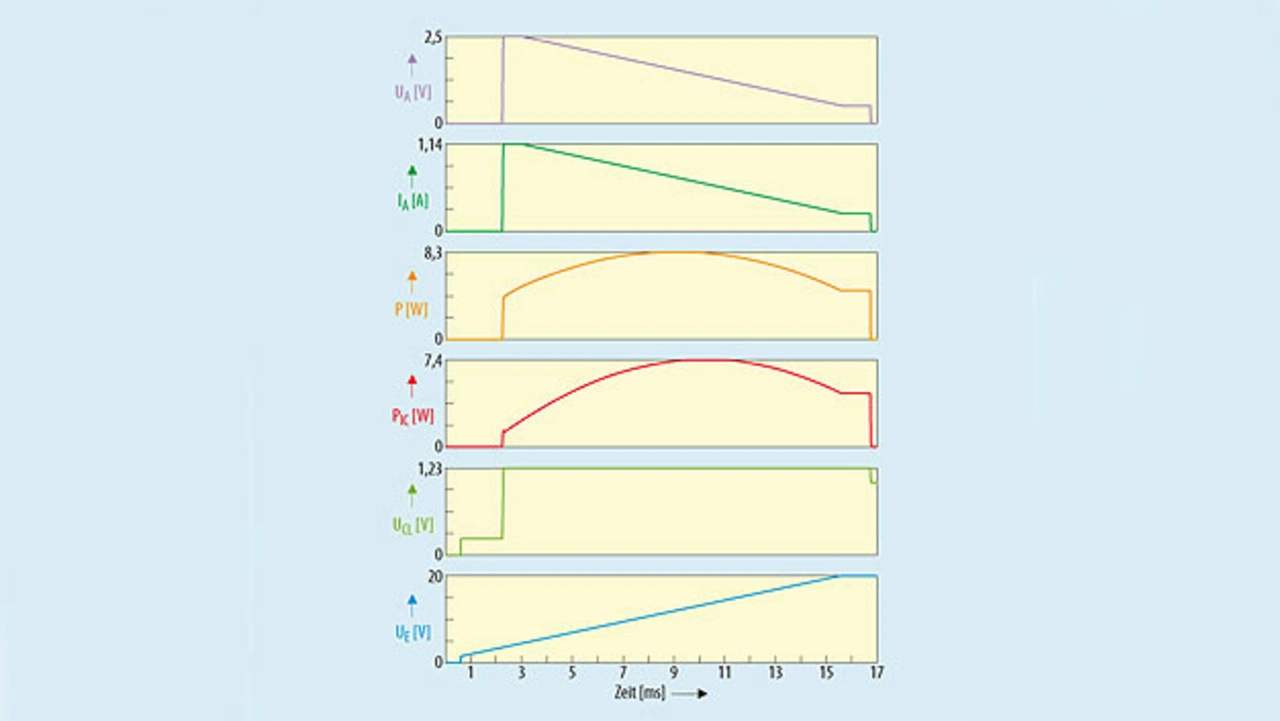

Um die bei der nominellen Spannung von 12 V wirksame Strombegrenzung zu überprüfen, wird Gleichung 2 nach IA umgestellt. Mit den gegebenen Werten lässt sich der Ausgangsstrom IA = 0,7 A errechnen. Dieser Wert liegt recht nah am gewünschten Wert von 0,65 A. Die tatsächliche Leistungsbegrenzung ist eine Kurve, die bei 9 V und 15 V Minima aufweist und dazwischen bei 12 V ein Maximum erreicht (Bild 2). Mit den Gleichungen lässt sich eine Mindestleistung errechnen und als Grenzwert einstellen, die die Schaltung über den gewünschten Eingangsspannungsbereich maximal abgibt.

Eine weitere Frage bezieht sich auf den maximalen Strom, der mit der beschriebenen Technik im obigen Beispiel erreicht werden kann. Die maximale Stromstärke von 1,37 A entsteht dann, wenn die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers 0 V beträgt. Dies wird aber in der Praxis nicht erreicht, weil der TPS1H100-Q1 über eine Unterspannungssperre (UVLO) verfügt, die den IC bei Eingangsspannungen unter 3,5 V abschaltet. Im genannten Beispiel beträgt die minimale Operationsverstärker-Ausgangsspannung also 3,5 V × 0,05 = 0,18 V. Der maximale Grenzstrom beträgt demnach:

Ein niedriger Wert für IA(max) lässt sich einstellen, indem mit einem Komparator wie dem TPS3710 (18 V Nennspannung) oder TPS3711 (36 V Nennspannung) der minimale Wert der Eingangsspannung (UE)detektiert wird, unterhalb dessen die Schaltung abschalten soll. Der Ausgang des Komparators steuert dabei den IN-Anschluss des TPS1H100-Q1 an, um den IC zu aktiveren bzw. zu deaktivieren. Wenn es sich bei der am Ausgang des Lastschalters angeschlossenen Last um einen Gleichspannungswandler handelt, kann dieser einen Enable-Anschluss haben, mit dessen Hilfe sich die genauen unteren und oberen Grenzwerte der Eingangsspannung festlegen lassen. Wenn sich der TPS1H100-Q1 im Leistungsbegrenzungs-Modus befindet, geht seine Ausgangsspannung leicht zurück, da über den Leistungs-MOSFET eine Differenzspannung entsteht. Unterschreitet die Ausgangsspannung des Lastschalters aber die Mindest-Eingangsspannung des Gleichspannungswandlers, so schaltet dieser ab, was ebenfalls das Fließen höherer Ströme verhindert.

Praktischerweise kommt für die in Bild 1 gezeigte reale Implementierung eine ganze Palette von Operationsverstärkern in Betracht. Sinnvolle Vorgaben sind, dass der Operationsverstärker bei Gleichtaktspannungen bis ca. 0 V herab funktionsfähig sein sollte sowie seinen Ausgang auf eine Spannung von ca. 0 V treiben können und in der Lage sein sollte, als Senke für den IA/KCL betragenden Strom zu fungieren, der im vorliegenden Beispiel kleiner als 1 mA ist. In den nachfolgend beschriebenen Tests wurde der OPA171 verwendet, den es auch in einer Version für den Automobilbau gibt (OPA171-Q1).

Wie lange der TPS1H100-Q1 im Strombegrenzungs-Modus verbleiben kann, hängt von der in ihm anfallenden Leistung und dem daraus resultierenden Temperaturanstieg zuzüglich der Umgebungstemperatur ab. Im ungünstigsten Fall kommt es bei einer niederohmigen Überlastung des Ausgangs dazu, dass ein Großteil der Eingangsleistung im IC in Wärme umgewandelt wird. Der TPS1H100-Q1 hat je nach Version einen Strommess- oder Statusausgang, mit dem ein Host-Mikrocontroller den Beginn einer Strombegrenzung erkennen und einen Zähler starten kann. Nach Ablauf dieses Zählers könnte der IC in einen Modus wechseln, in dem er immer wieder für eine bestimmte Zeitspanne deaktiviert und anschließend wieder aktiviert wird (Hiccup). Der IC verfügt zwar zusätzlich über einen Überhitzungsschutz, doch sollte dieser lediglich als zusätzliche Schutzfunktion betrachtet werden, denn Entwickler sollten bei keinem IC zulassen, dass der Halbleiter-Chip höhere Temperaturen erreicht.

Der TPS1H100-Q1 verfügt ferner über einen schnell ansprechenden Überstromschutz, der intern auf das 1,8-Fache der extern einstellbaren Strombegrenzung eingestellt ist. Spricht der schnelle Überstromschutz an, so schaltet der IC umgehend ab und wird danach sofort wieder im Strombegrenzungs-Modus gestartet. Diese Funktion schützt nicht nur den IC selbst, sondern verhindert auch, dass kurzzeitige Überlastungen, zu denen es beispielsweise beim Anschließen einer kapazitiven Last im Betrieb kommen kann, ein Anlaufen des angeschlossenen Verbrauchers verhindern.

- Leistungsbegrenzung per Lastschalter

- Simulation eines Schaltungsbeispiels

- Testergebnisse im Betrieb