Schaltnetzteile

Kenngrößen richtig messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Hold-up-Zeit und Temperaturmessungen

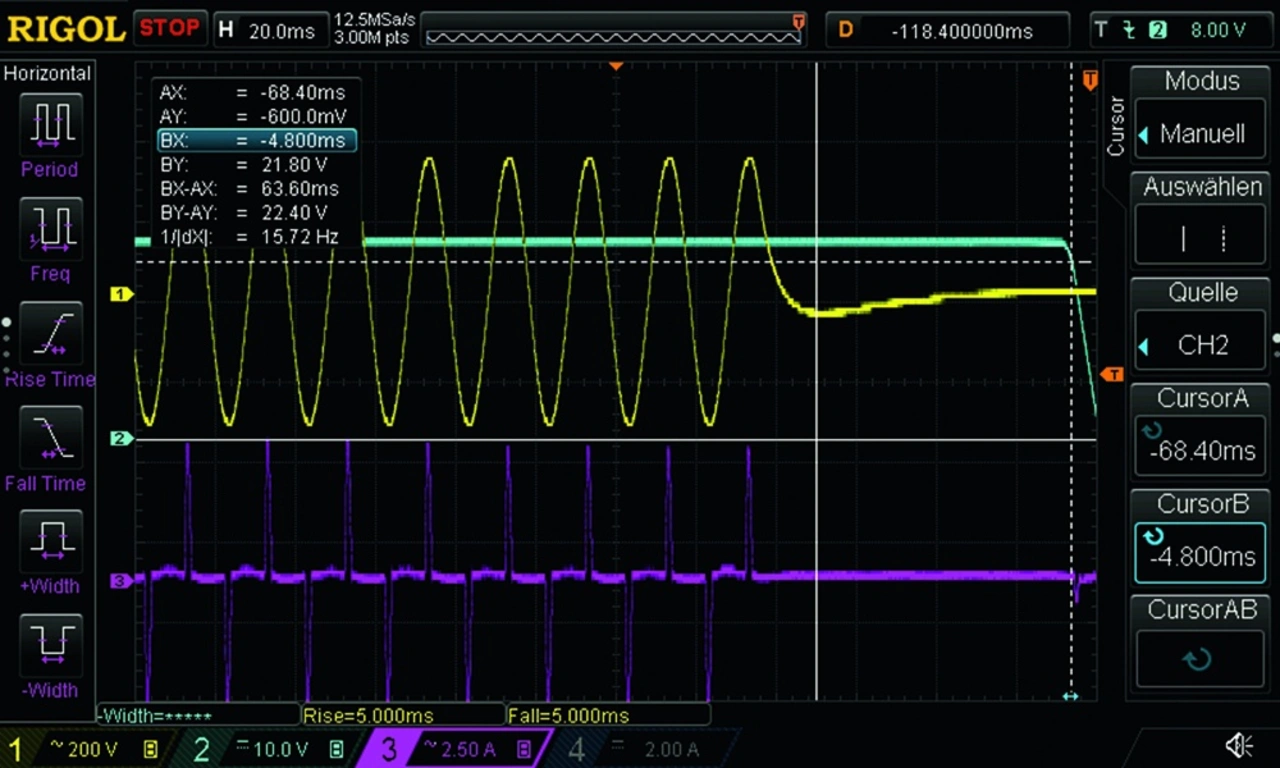

Die Hold-up-Zeit ist die Zeitspanne, in der ein Netzteil nach Unterbrechung der Versorgungsspannung die Ausgangsspannung unter Volllast bis zum Absinken auf 95% aufrechterhält. Die Werte schwanken je nach Netzteil und Eingangsspannung zwischen 10 ms und 20 ms. Bei der Messung ist darauf zu achten, dass die Spannung im Nulldurchgang abgeschaltet wird. Messmittel der Wahl ist daher eine AC-Quelle, mit der der exakte Abschaltpunkt im Nulldurchgang festgelegt werden kann. Als Alternative (jedoch nur für 50 Hz) kann man sich auch mit einer Triac-Schaltung behelfen, in der der Triac beim Messzeitpunkt im Nulldurchgang nicht mehr gezündet wird.

Auch hier kann man einen Unterschied zwischen einem Netzteil mit und ohne PFC erkennen. Beim Netzteil ohne PFC wird die Hold-up-Zeit auf die kleinste Eingangsspannung (in der Regel 115 V) hin berechnet, da der Kondensator hier nur zu einem Bruchteil geladen ist. Im Betrieb mit 230 V und bei voller Kondensatorladung werden dagegen deutlich höhere Speicherzeiten erreicht. Der Unterschied zwischen 115 V und 230 V beträgt hier Faktor Sechs (Bild 7). Ganz anders ist es bei einem Netzteil mit aktiver PFC. Der Zwischenkreiskondensator ist unabhängig von der Eingangsspannung immer auf circa 370 V Gleichspannung geladen. Somit sind auch die Hold-up-Zeiten zwischen den Netzspannungen 115 V und 230 V nahezu identisch (Bild 8).

Einschaltstrom

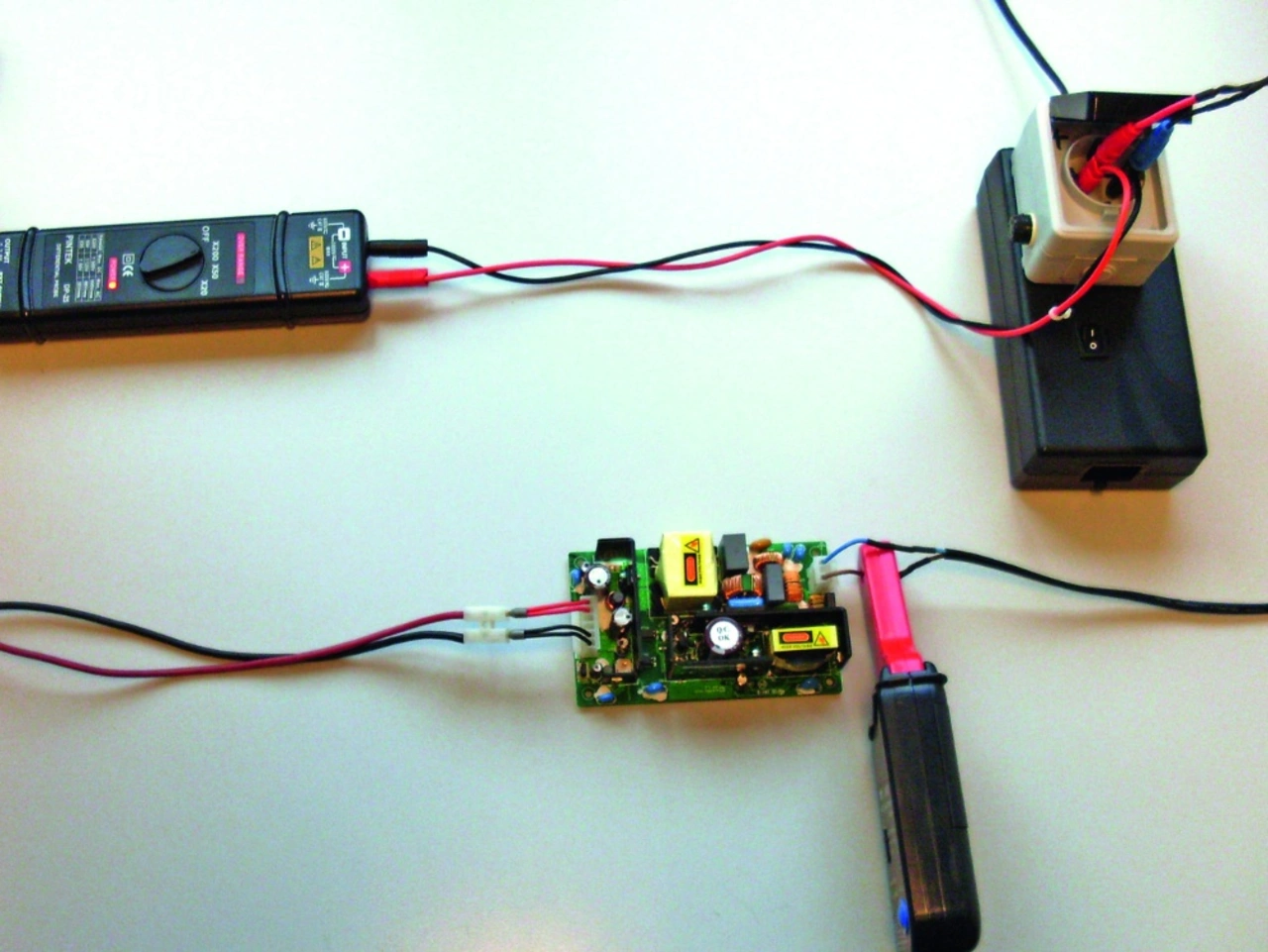

Diese Messung wird wie schon bei der Hold-up-Zeit mit einer AC-Quelle durchgeführt. Wichtig ist, dass die Quelle niederimpedant ist. Im Gegensatz zur Hold-up-Messung wird hier die Spannung auf dem Scheitel der Sinuskurve eingeschaltet (Bild 9a). Eine Alternative zu einem AC-Generator besteht darin, einen Gleichrichter mit entsprechend großen Siebelkos an 230 V zu schalten (Bild 9b). Die nun an den Elkos anliegende Spannung entspricht genau der Scheitelspannung bei 90 beziehungsweise 270°. Nun lässt sich der Einschaltstrom mit einer Stromzange recht einfach und auch ohne Zuhilfenahme eines AC-Generators messen (Bild 10).

Insbesondere bei Netzteilen kleinerer Leistung ist zu beachten, dass der Prüfling vor dem Test abgekühlt ist. Dies begründet sich darin, dass die Einschaltstrombegrenzung ein Heißleiter (NTC) übernimmt, der in Reihe zum Eingang liegt. Bei Netzteilen höherer Leistungsklassen übernimmt dies beispielsweise ein Relais, das einen Widerstand in Reihe kurz nach dem Hochlaufen überbrückt. Die Temperatur des Netzteils hat auf den Abschaltzeitpunkt damit kaum einen Einfluss. Bei der Lösung mittels NTC gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen kaltem und betriebswarmem Zustand.

Temperaturmessungen und Derating

Wie jedes elektronische Bauelement hat auch ein Netzteil thermische Grenzen. Somit muss die Ausgangsleistung der Erwärmungssituation angepasst werden. Da das Netzteil die Ausgangsleistung nicht selbst herunterregelt, muss es auf Basis der maximalen Betriebsbedingungen und entsprechend der Deratingkurve respektive Deratingfaktor aus dem Datenblatt) ausgewählt werden. Maßgebliche Bedingungen sind Art der Kühlung (aktiv oder passiv), Eingangsspannung, Ausgangsleistung, Umgebungstemperatur, Temperaturerhöhung durch Wärmeabgabe der angeschlossenen Elektronik und Art des Einbaus (beispielsweise überkopf).

Zur Auswahl des geeigneten Netzteils ist es von Vorteil, die endgültige Betriebstemperatur recht früh in der Entwicklungsphase zu bestimmen. Etwas schwieriger gestaltet sich meist die Aussage in Bezug auf die Art der Kühlung und insbesondere auf die Art des Einbaus. Als Entscheidungsgrundlage bieten sich Messungen bereits am Modell und in verschiedenen Varianten an. Magic Power Technology führt derartige Temperaturmessungen für seine Kunden an Nachstellungen der Applikation durch. Durch diesen Service lässt sich recht früh in einem Projekt ein geeignetes Netzteil finden, das zum einen die elektrische Leistung sicher unter allen Umgebungsbedingungen dauerhaft zur Verfügung stellt, zum anderen auch preislich das Optimum darstellt. Deutlich machen soll dies folgendes Beispiel.

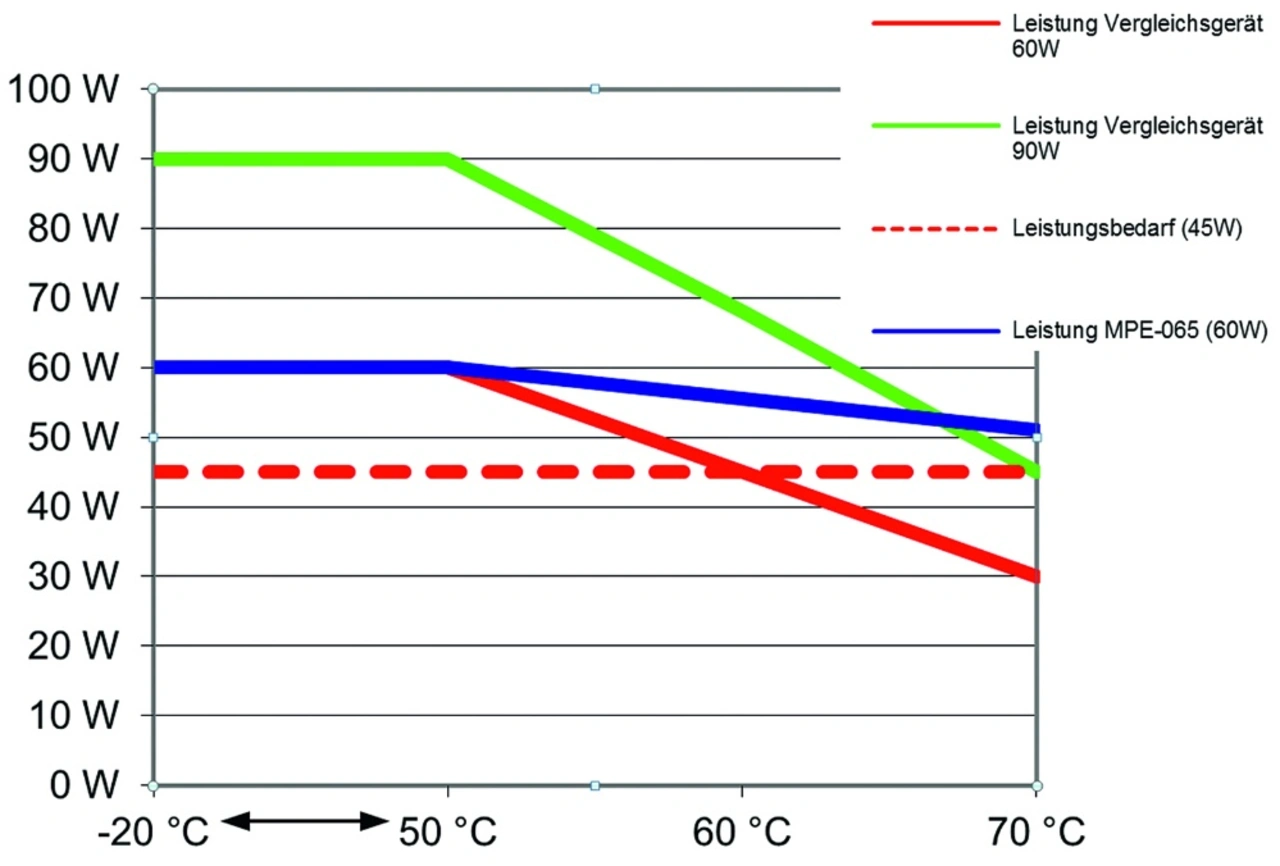

Das auszuwählende Netzteil muss 45 W im lüfterlosen Betrieb bei bis zu +50 °C Umgebungstemperatur der Gesamtapplikation liefern. Eine Temperaturerhöhung von 20 K durch die Eigenerwärmung der Elektronik und des Netzteils sind durchaus realistisch, was letztendlich zu +70 °C Betriebstemperatur für das Netzteil führt. Im ersten Schritt erscheinen laut Datenblatt das MPE-S065 von Magic Power Technology und ein Vergleichsgerät identisch. Beide erlauben bis zu 60 W bei einer Umgebungstemperatur von +50 °C. Über diesem Wert ist bei dem Vergleichsgerät ein Derating von –2,5 %/K anzusetzen, was zu entsprechend 30 W bei +70 °C führt. Hier kann das Vergleichsgerät dauerhaft die Leistung von 45 W bei +70 °C nicht mehr sicher zur Verfügung stellen. Kurzfristig wird dies funktionieren, mittelfristig ist aber mit deutlich reduzierter Lebensdauer zu rechnen. Um bei entsprechendem Derating eine langlebige Lösung zu finden, wäre ein Netzteil von mindestens 90 W basierend auf einem Derating bei über +50 °C mit –2,5 %/K auszuwählen. Noch drastischer stellt sich die Situation dar, wenn das Derating bereits bei +40 °C einsetzt. Das MPE-S065 dagegen hat ein Derating von –0,75 %/K. Es erlaubt somit dauerhaft 51 W bei +70 °C auch bei längeren Betriebszeiten.

Schon im frühen Entwicklungsstadium ist es wichtig, Leistungs- und Einsatzkriterien von Applikation und Stromversorgung optimal aufeinander abzustimmen. Die beschriebenen Messmethoden sind hierfür ein Hilfsmittel, das Sicherheit gibt.

Merksätze für eine korrekte Messung

- Ripple immer mit Kondensatoren an der Prüfspitze messen.

- Bei Lastwechseln immer nah an den Ausgangsklemmen messen.

- Die meisten Schaltnetzteile schalten bei Überstrom schlagartig ab.

- Bei der Messung der Eingangsleistung die Kurvenform bzw. Vorhandensein einer PFC-Stufe berücksichtigen.

- Die Hold-up-Zeit ist die Zeit von Nulldurchgang bis zum Absinken der Ausgangsspannung in der Regel bei Nennlast. Bei einem Netzteil ohne PFC bestehen große Unterschiede in der Hold-up-Zeit zwischen hoher und niedriger Netzeingangsspannung.

- Einschaltstrom im kalten Betriebszustand messen.

- Durch eine optimierte und vorzugsweise mit Temperaturmessungen abgesicherte Auswahl des Netzteils unter Berücksichtigung der Derating-Faktoren lassen sich in vielen Fällen Platz und Kosten sparen.

- Kenngrößen richtig messen

- Messungen auf der Primärseite

- Hold-up-Zeit und Temperaturmessungen