Extrem weite Eingangsspannungsbereiche

Ein Konverter für alle im DC-Bereich verwendeten Bahnspannungen

Etasyn wendet sich als Spezialist für kundenspezifische Stromversorgungen nun auch dem Bahnbereich zu. Hier werden die Herausforderungen dargestellt, die zu lösen waren, um eine Stromversorgung zu entwickeln, die alle weltweit im DC-Bereich verwendeten Bahn-Versorgungsspannungen abdeckt.

Ziel des Kundenauftrags war es, eine Stromversorgung mit 120 W Ausgangsleistung für IT-Systeme im Bahnbereich zu entwickeln. Dabei sollten die Ausgangsspannungen den Anforderungen der ATX-Spezifikation und der PICMG CompactPCI Spezifikationen genügen. Der Eingangsspannungsbereich musste alle üblichen im Bahnbereich vorhandenen DC-Versorgungsspannungen der EN 50155 und der S-9401 von 24 V bis 110 V abdecken. Ebenso war die Parallelschaltung von bis zu drei Stromversorgungen vorzusehen.

Zusätzlich wurde gefordert, eine automatische Erkennung des Eingangsspannungsbereiches zu implementieren. Es sollten also die typischen im Bahnbereich vorkommenden Spannungen 24 V, 72 V und 110 V erkannt und die Unter- sowie Überspannungsgrenzen entsprechend gesetzt werden. Geschützt ist die Stromversorgung gegen Unter- und Überspannungen am Ein- und Ausgang, sowie Verpolung. Es sollte ein Prinzip entwickelt werden, dass für alle Anwendungen im Bahnbereich mit diesen Eingangsspannungsbereich zur Anwendung kommen kann.

Für die Entwicklung bestand die besondere Herausforderung darin, den weiten Eingangsspannungsbereich von 14,4 V bis 154 V abzudecken und dabei die Anforderungen der Temperaturklasse TX der EN 50155, also den Betrieb bei Temperaturen von –40° C bis +70 °C (kurzzeitig 85° C), einzuhalten. In dieser speziellen Anwendung muss eine Verlustleistung < 19 Watt im gesamten Eingangsspannungsbereich erreicht werden. Kritisch ist hier die kleinste Eingangsspannung. Allein durch ohmsche Verluste im Kupfer der Leiterplatte entstehen mehrere Watt Verlustleistung. Auch steigt der RDS(on) von Schalter-MOSFETs bei höheren Temperaturen auf einen Wert, der um den Faktor zwei über dem RDS(on) bei Zimmertemperatur liegt, an. Es bedurfte der Implementierung eines echten Power-Sharing beim Parallelbetrieb. Eine weitere Herausforderung war in diesem speziellen Fall die zulässige maximale Bauhöhe von weniger als 30mm.

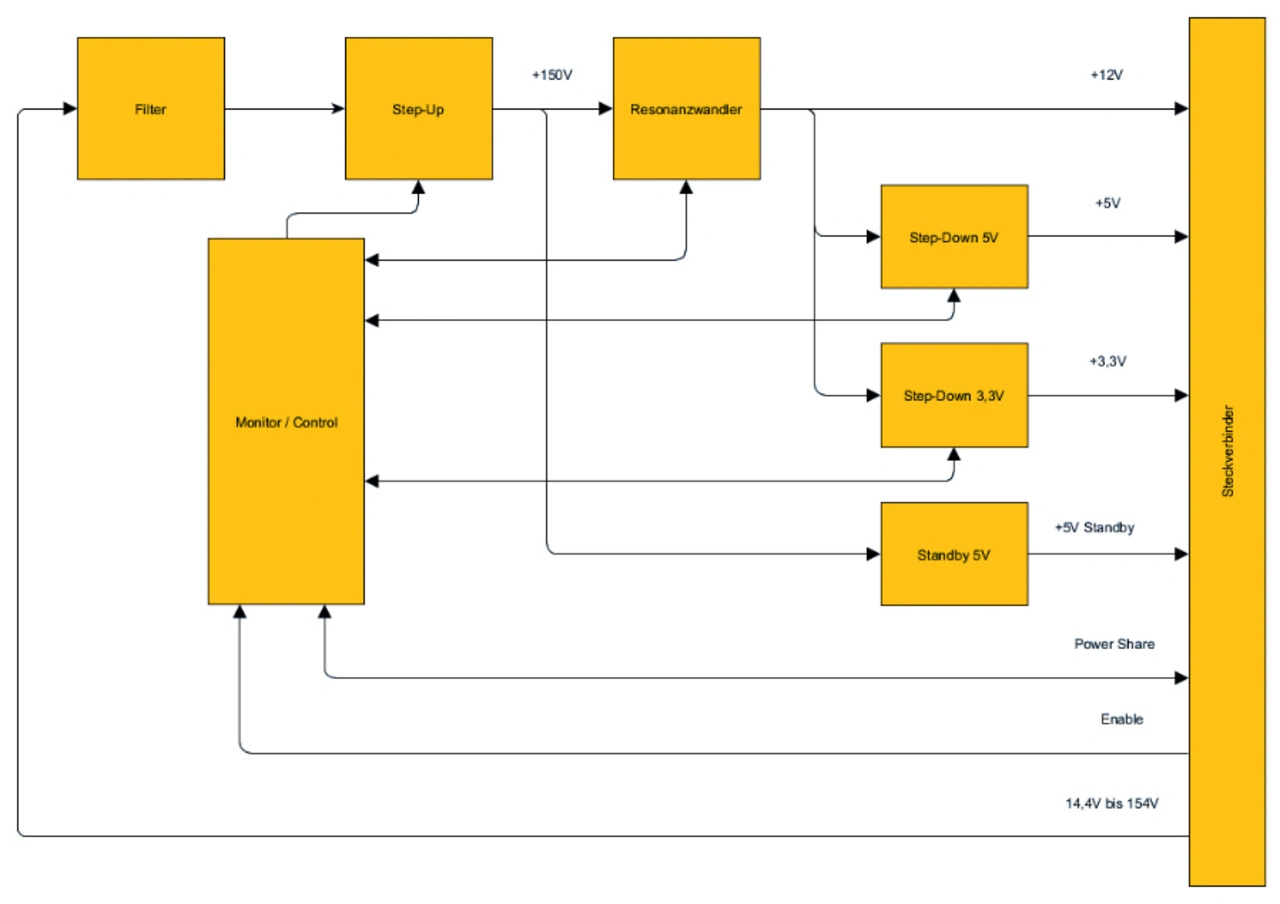

Für die elektrische Realisierung wurde ein dreistufiges Konzept vorgesehen. Dieses besteht aus einer Step-Up Stufe die eine Bulk-Spannung von etwa 150 V erzeugt, einem Hauptwandler in Resonanzwandler-Topologie, der aus dieser Zwischenkreisspannung die Ausgangsspannung von 12 V generiert, sowie Step-Down Wandlern für 5 V und 3,3 V. Für die zusätzlich geforderte unabhängige Standby-Spannung von 5V wurde ein Sperrwandler geplant. Auf eine sicherheitsrelevante Mikroprozessorsteuerung wurde bewusst verzichtet, um die Zulassung nach der Norm UL/IEC 60950 zu vereinfachen.

Der weite Eingangsspannungsbereich, und damit ein Eingangsstrombereich von bis zu 10 A, machte auch auf der Primärseite den Einsatz von sehr niederohmigen Bauelementen erforderlich. So weisen der Transistor des Verpolschutzes als auch der Schalttransistor des Step-Up-Wandlers einen RDS(on) von lediglich 11 mΩ auf. Um die Verluste möglichst klein zu halten kommt bei dem Step-Up-Wandler zusätzlich ein Synchrongleichrichter zum Einsatz. Trotzdem wies der gesamte Schaltungsteil zunächst eine Verlustleistung von 15 W auf. Eindeutig zu viel für den angestrebten Gesamtwirkungsgrad von 88 Prozent. Um die Verlustleistung hier zu reduzieren wurde eine spezielle Entlastungsschaltung entwickelt, die im Prinzip aus einer Luftspule, MOSFET und Treiber besteht und die Verluste auf unter 6 W reduziert.

Es wurde auf die bewährte Resonanzwandler-Topologie zurückgegriffen, um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Dieser sollte im Bereich von etwa 97 Prozent liegen. Auch hier machte sich die Verwendung eines Synchrongleichrichters notwendig. Über den verwendeten ED30 Kern lässt sich die Gesamtleistung von 120 W problemlos übertragen.

Für den Step-Down Konverter von 12 V auf 5 V und von 12 V auf 3,3 V wurde eine integrierte Lösung verwendet. Die hocheffizenten ICs IR3846 von Infineon beinhalten bereits PWM-Controller und Schalter-MOSFETs, sowie diverse Schutzschaltungen. Um den Wirkungsgrad bei Strömen von 24 A noch weiter in den optimalen Bereich dieses ICs zu legen und den nachfolgenden Filteraufwand zur Verringerung des Ripples zu minimieren, werden für die Erzeugung der 5 V Ausgangsspannung zwei dieser Bauelemente parallel, jedoch phasenversetzt betrieben. Auch dies ist keine Standardlösung, war jedoch für die Minimierung der Abwärme erforderlich. Für die 3,3V konnte aufgrund der geringeren Leistungsanforderung von 30 W eine Single-Chip-Lösung Verwendung findet.

Da eine Parallelschaltung der Stromversorgungen sowohl zur Erweiterung der Gesamtleistung als auch zum Aufbau einer aktiven Redundanz möglich sein sollte, machte das auch ein Schaltungsteil zur Verhinderung mögliche Rückströme erforderlich. Schottky-Dioden kamen aus Gründen der Verlustleistung nicht in Frage. Gewählt wurden hier ein O-Ring Controller IC und MOSFETs mit einem RDS(on) von < 1mΩ. Die Verluste bleiben somit trotz der hohen Ströme von bis zu 24A, sehr klein.

Die Erzeugung der Stand-By Spannung mittels eines Sperrwandlers weist keine Besonderheiten auf und wurde primärseitig mit PWM-Controller und diskretem Schalter-MOSFET, sowie sekundärseitig mit einem integrierten Buck-Regler IC realisiert.

Es ist möglich, die Stromversorgung sowohl für den Weitbereichsmodus von nominell 24 V bis 110 V, als auch für dedizierte Spannungsbereiche über einen extern zugänglichen Umschalter zu konfigurieren. Zusätzlich existiert ein Automatikmodus, in welchem eine Erkennung des Eingangsspannungsbereiches stattfindet. Diese optionale automatische Bereichswahl der Stromversorgung ist, ohne zusätzliche externe Informationen, nicht ohne weiteres realisierbar.

Hierfür muss die Größe, die gemessen werden soll, also die Eingangsspannung, auch als Referenzwert dienen. Dies ist nur im zeitlichen Ablauf abbildbar, d.h. die Bereichsinformation wird beim Einschalten der Stromversorgung ermittelt und bis zum nächsten Ausschalten gespeichert. Bedingung für das Funktionieren dieser Lösung ist, dass der Anstieg der Eingangsspannung in einem definierten Zeitfenster abgeschlossen wird. Um den Automatikmodus Fehlersicher zu machen erfolgt bei Überschreitung der oberen Spannungsgrenze des Bereiches kein Abschalten der Stromversorgung.

Für die Realisierung des Power-Sharings gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten. Die einfachste Lösung, die Ausgangsspannungskennlinie entsprechend zu neigen, wurde aufgrund der geringen Toleranzvorgabe für die Ausgangsspannungen von ±1% frühzeitig verworfen.

Es wurde eine Realisierung mit einem analogen Power-Sharing Signal konzipiert. Dabei werden die Ströme der einzelnen Ausgangsspannungen hier einem Integrator zugeführt und so die Summenleistung ermittelt. Ein Vorteil dieser Lösung ist theoretisch ein genauer Abgleich der abgegebenen Leistung bei mehreren parallel geschalteten Stromversorgungen. Es zeigte sich allerdings, dass die Stabilität nicht einfach zu erreichen war.

Aufgrund der extrem niederohmigen Ausführung gestatten die O-Ring Schaltungsteile immer noch gewisse Rückströme, die sich, über den in diesem Fall als Bust-Converter wirkenden Buck-Converter, auf die Eingangsspannung der Step-Down Konverter auswirken. Der damit auftretende Querstromfluss und entstehende Schwingneigung erforderten einige zusätzliche Maßnahmen wie etwa Rückstromerkennung und Konverterabschaltung.

Bei der Realisierung der Stromversorgung mussten einige neue Konzepte und Lösungen umgesetzt werden, die auch für weitere Bahnanwendungen relevant sind. Hierfür waren insbesondere der breite nominelle Eingangsspannungsbereich, sowie die nach der Norm für elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen EN 50155 zulässigen Toleranzen von ± 40 Prozent der nominellen Eingangsspannungen verantwortlich. Der Schlüssel für die Umsetzung dieses Projektes war, neben weiteren Maßnahmen, die Reduzierung der Verlustleistung der Step-Up Stufe durch eine geniale und dennoch einfache Entlastungsschaltung.