Interview mit Prof. Leo Lorenz

»Renault setzt auf GaN«

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Solid-State-Umrichter und DC-Leistungsschutzschalter

Im vergangenen Jahr waren die Solid-State-Umrichter ein großes Thema. Was hat sich in der Zwischenzeit in diesem Bereich getan?

Solid-State-Umrichter sind noch umstritten, weil sie eine Vielzahl von Elektronik benötigen. Daher wird man sie meiner Meinung nach nicht so bald in der Netzversorgung einsetzen. Der 50-Hertz-Netztrafo ist ausgereift, er hat im Wesentlichen nur Kupferverluste, sein Wirkungsgrad ist extrem hoch, er ist sehr billig sowie sehr robust bei Blitzeinschlägen. In den Netzen, wo Stabilität von höchster Bedeutung ist, wird der Solid-State-Umrichter im nächsten Schritt wohl nicht kommen, aber in anderen Anwendungen. Ich denke da vor allem an Stromversorgungen für Rechenzentren und Serverfarmen, denn da kann man dann direkt von der Mittelspannung auf eine Gleichspannung in nur einem Schritt gehen. Das ist ein vielversprechender Ansatz, denn dort ist Kompaktheit ein wesentlich wichtigeres Thema als bei Stromnetzen. Auch gibt es erste Ansätze bei Lokomotiven, um von dem extrem großen Trafo für die 16 2/3 Hertz wegzukommen. Auch die vorhin besprochenen Smart Factories könnten ein gutes Einsatzfeld für Solid-State-Umrichter sein, weil dort ja verschiedene Energiequellen – das Netz und etwa Solarpanels auf dem Fabrikdach – zusammengeführt werden müssen.

Der Solid-State-Umrichter weist schon ein wenig auf die Abkehr von der AC-Versorgung hin zu einer DC-Versorgung. Vor wenigen Tagen ist das Projekt »NEST DC« zum Abschluss gekommen. Da geht es um Leistungsschutzschalter für Gleichspannungen bis 1500 Volt. Warum sind diese Schalter so wichtig?

Die DC-Netze werden kommen. Da gibt es viele Ansätze und viele Leute arbeiten intensiv an dem Thema. Denken Sie an den Heim- oder Bürobereich, denken Sie an die Fabrikautomatisierung mit all ihren Aktuatoren, dann haben wir immer folgendes Bild: Wechselspannung kommt rein, diese wird gleichgerichtet, in einem großen Zwischenkreiskondensator zwischengespeichert und schließlich gewandelt. Gerade der erste Teil, die Gleichrichtung, hat einen sehr schlechten Wirkungsgrad. Demgegenüber ist der zweite Teil die DC/DC-Wandlung oder die Umrichtung von DC zu AC schon sehr gut. Hätte man nun ein DC-Netz, dann fiele die Gleichrichtung mit all ihren Verlusten weg.

Aber – und nun kommt das Problem – bei einem DC-Netz gibt es keinen Nulldurchgang der Spannung mehr – zum Beispiel bei einer Batterieversorgung im Elektroauto. In einem solchen Fall begrenzt nur noch die Leitung den Kurzschlussstrom. Und die Frage ist: Wie kann ich das schnell und sicher öffnen? Schütze benötigen dafür fünf bis zehn Millisekunden, aber die Kontakte in den Brennkammern verschleißen durch den Lichtbogen sehr schnell. In den AC-Netzen nutzt man heute üblicherweise Sicherungen, aber das sind keine elektronischen Lösungen, die sich integrieren ließen. Daher denkt man intensiv über einen sogenannten DC-Breaker nach. Bei DC-Netzen, die z. B. über leistungselektronische Wandler eingespeist werden, kann man natürlich im schlimmsten Fall – dem Kurzschluss – den Stromfluss über die Charakteristik des Wandlers bereits begrenzen und etwas ausregeln.

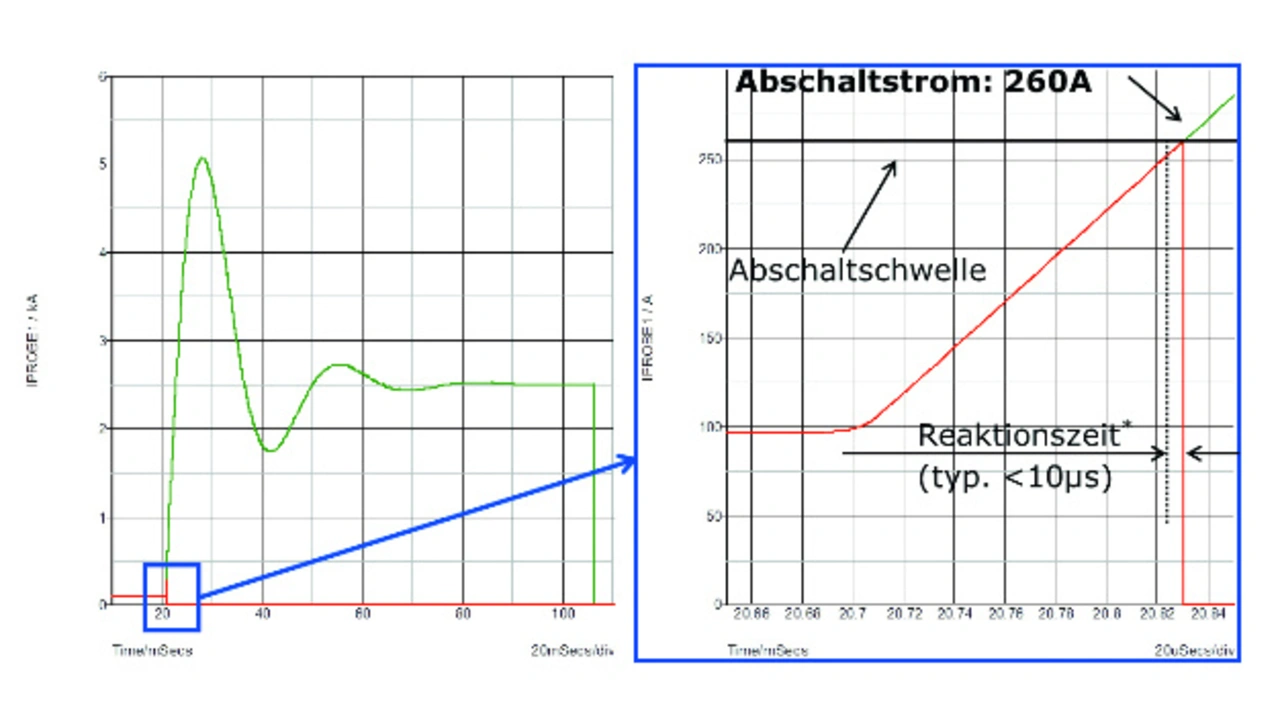

Eine solche Lösung besitzt einen Stromsensor, der natürlich im Stromkreis liegt. Dieser meldet den Kurzschluss an eine Steuerung, die dann den Leistungsschalter öffnet. Das dauert alles natürlich Zeit, und man hat zusätzliche Verluste für den Stromsensor. Das ist also keine sehr clevere Lösung und es dauert in der Regel auch zu lange vom Erkennen eines Kurzschlusses bis zum Auslösen des Abschaltvorgangs. Bei einem Kurzschluss steigt der Strom in extrem kurzer Zeit unglaublich an. Wie kann ich so eine Leitung schnell genug öffnen?

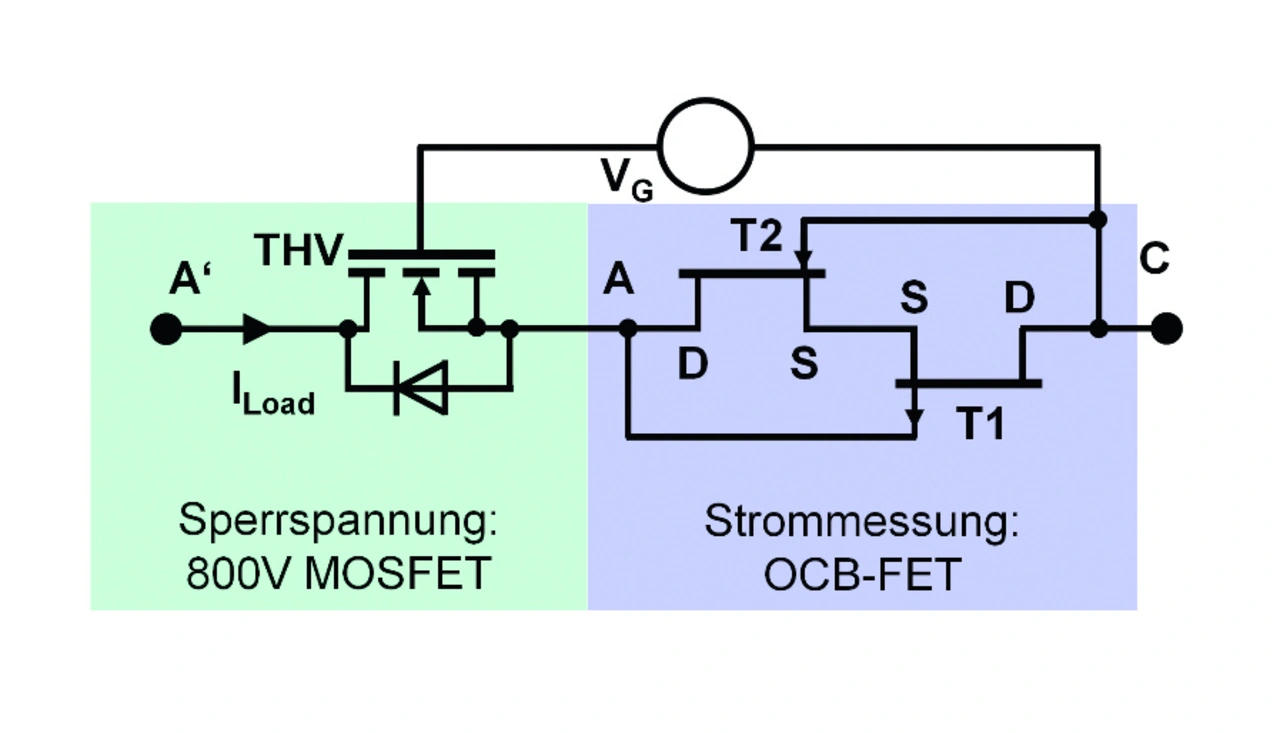

Daher hat man sich in dem Projekt NEST DC einen Schalter überlegt, der aus zwei Teilen besteht. Da ist zum einen der sogenannte Steuerkopf bestehend aus zwei kaskadierten Niedervolt-MOSFETs und – für die Aufnahme der Versorgungsspannung – aus einem Hochvolt-Schalter. Im Steuerkopf kommen beispielsweise ein p-Kanal- und ein n-Kanal-MOSFET mit 30 Volt Sperrspannung zum Einsatz; steigt bei dem einen die Spannung an, dann schaltet er automatisch den zweiten ab. Und diese ansteigende Spannung schaltet dann auch den Hochvolt-Schalter ab. Ein Siliziumkarbid-Bauelement hat als Hochvolt-Schalter große Vorteile, weil dieser im Vergleich zu einem IGBT keine Schwellenspannung hat. Durch das schnelle Abschalten erzeugen die Streuinduktivitäten natürlich Spannungsspitzen, die der Hochvolt-Schalter aushalten muss. Daher kommt bei 1200-Volt- und 800-Volt-Anwendungen wohl ein 1700-Volt-Bauelement zum Einsatz.

Und wohin geht dann die Energie?

Dafür sind diese Silizium- oder Siliziumkarbidschalter zu klein. Daher ist parallel zu dem Ganzen ein Varistor geschaltet, um diese Energie aufzunehmen.

Im eingeschalteten Zustand muss dieser DC-Breaker extrem niederohmig sein. Daher kommen für die zwei Niedervoltschalter 30-V-MOSFETs aus Silizium zum Einsatz. Für den Hochvoltschalter verbieten sich Superjunction-MOSFETs bei den hohen Spannungen von 1700 Volt, allein SiC-MOSFETs eignen sich dafür.

Das ist ein großer Punkt für die Zukunft: Wie kann ich DC-Netze sicher abschalten? Und mit diesem Forschungsprojekt NEST DC ist jetzt ein Anfang gemacht. Nun muss man aber weiterdenken, denn die in diesem Projekt erarbeitete Lösung beruht auf einem hybriden Aufbau.

Eine der Fragen, die zu klären bleibt, lautet: Wie lässt sich diese Schaltung in ein Stück Silizium integrieren? Das ist besonders bei platzbeschränkten Anwendungen wie einem Elektrofahrzeug wichtig. Eine weitere Frage ist: Eignet sich vielleicht ein JFET besser als ein MOSFET? Das wird noch ein weiter Weg sein, bis man das sichere Abschalten von DC-Netzen auch garantieren kann.

- »Renault setzt auf GaN«

- Alte und neue Ansätze bei Stromversorgungstopologien

- Solid-State-Umrichter und DC-Leistungsschutzschalter

- Fortschritte bei der Ausbildung?