Interview mit Prof. Leo Lorenz

»Renault setzt auf GaN«

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Alte und neue Ansätze bei Stromversorgungstopologien

Und was wird Ionel Dan Jitaru in der dritten Keynote behandeln?

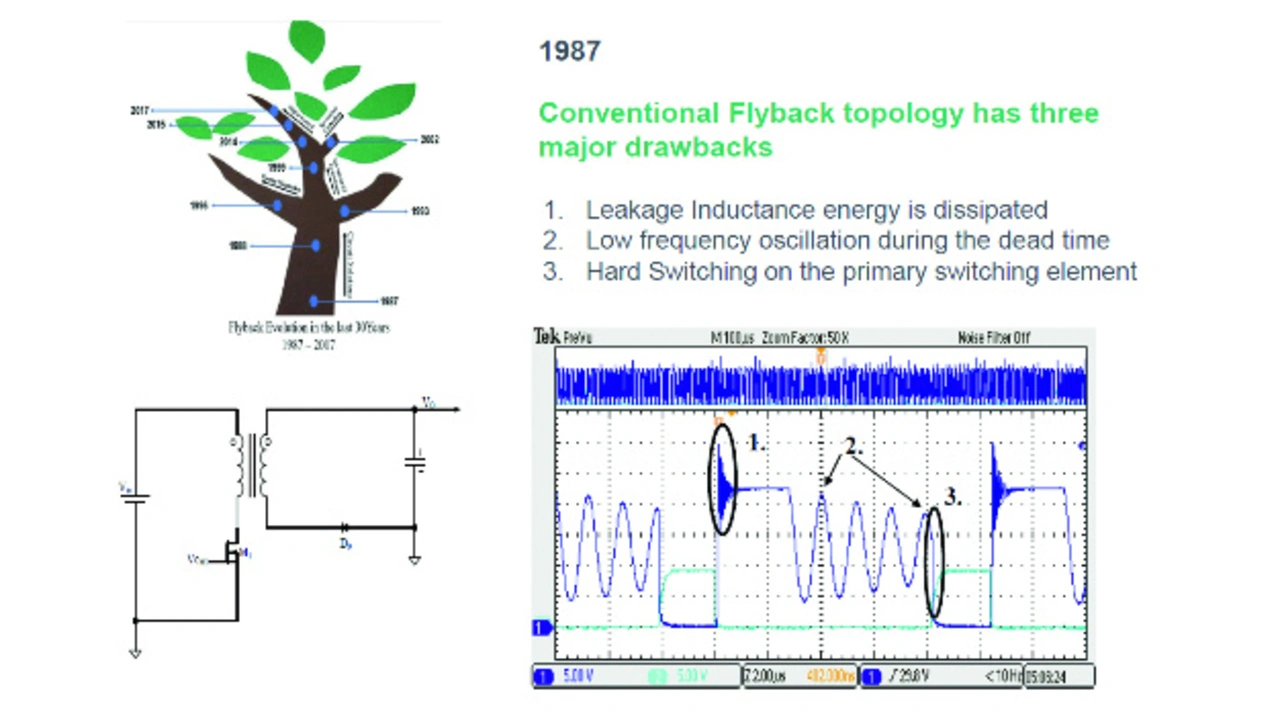

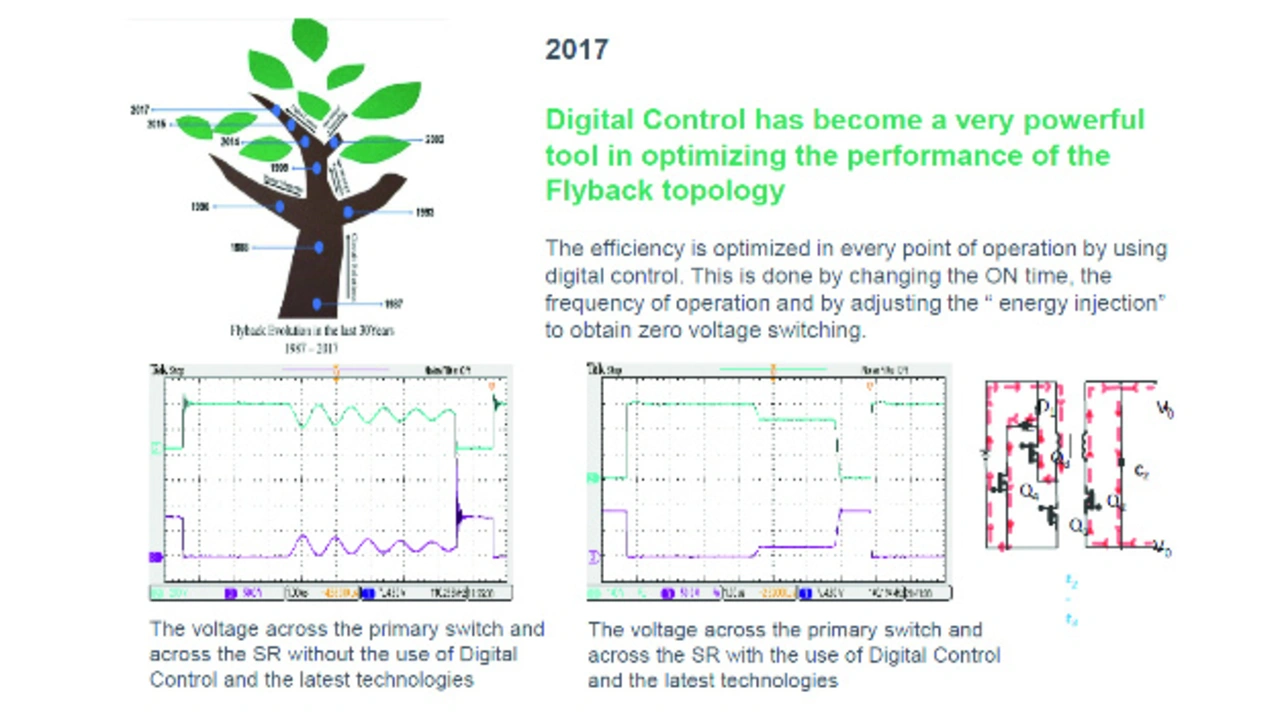

Er wird uns in seinem Beitrag aufzeigen, wie sich die Stromversorgungstopologien über die Jahre entwickelt haben, angefangen 1987 mit einem simplen Sperrwandler mit einem Schalter und einem Trafo, über den Einfluss, den der Superjunction-MOSFET auf die Topologien gehabt hat, bis hin zu den nun aufkommenden Wide-Bandgap-Schaltern, die wieder andere Topologien – sehr häufig einfachere – möglich machen. Die digitale Leistungselektronik ist der Schritt, der gerade vollzogen wird. Das hat zu eher weich schaltenden Topologien geführt, sodass beim Schaltvorgang keine hochfrequenten Oszillationen und in der Totzeit keine niederfrequenten Schwingungen mehr auftreten. In Bezug auf den Wirkungsgrad ist wirklich viel erreicht worden, und das Schaltverhalten ist so, dass es sich im System sehr gut beherrschen lässt. Darüber hinaus bietet die digitale Lösung sehr hohe Flexibilität im System bei gleichzeitig geringerer Zahl an Bauelementen und höherer Zuverlässigkeit – Überspannungen können besser beherrscht werden bei reduziertem Filteraufwand.

Welche Themen stehen sonst noch auf der Konferenz im Rampenlicht?

Multi-Level-Topologien sind zwar kein neues Schlagwort mehr. Diese Technik wird seit Jahren im Mittelspannungsbereich etwa bei Windkraftumrichtern, Großantrieben bei Motorsteuerungen oder der Energieübertragung eingesetzt. Dabei setzt man kaskadierte Schalter mit relativ niedrigen Sperrspannungen in Applikationen mit höheren Spannungen ein.

Neu ist nun, dass dieser Ansatz jetzt auch auf Anwendungen mit weit niedrigeren Spannungen übertragen wird. Ein Beispiel dafür ist das Elektroauto mit einer Busspannung von vielleicht 600 Volt, bei der dann eine Reihe von 80-Volt- oder 100-Volt-Schaltern zum Einsatz kommen. Das hat viele Vorteile im Hinblick auf das dynamische elektrische Verhalten, denn jene Bauelemente haben viel bessere dynamische Eigenschaften bei gleichzeitig extrem niedrigeren Einschaltwiderständen als solche mit höheren Sperrspannungen Richtung 800 Volt oder darüber. Auch kann man auf den großen Zwischenkreiskondensator verzichten, dieser wird auf die verschiedenen Schaltstufen aufgeteilt. Und der Ausgangsfilter wird einfacher. Je mehr Schaltstufen vorhanden sind, umso höher werden die Harmonischen und umso sinusähnlicher wird die Ausgangsspannung. Damit liegen die Harmonischen nicht bei 50 Hertz und seinen Vielfachen, sondern im Kilohertzbereich, sodass die Ausgangsfilter recht einfach und damit kompakt ausfallen können.

Natürlich hat das seinen Preis, die Ansteuerung ist wesentlich komplexer. Einige Firmen denken daher darüber nach, niedersperrende GaN-Schalter einzusetzen. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass deren Robustheit in puncto »On-State Trapping«, Avalanche-Verhalten et cetera noch nicht garantiert ist; die hohen Feldstärken beherrscht werden müssen; die niedrige Schwellenspannung bei gleichzeitig sehr schnellem Einschaltvorgang. Da muss man sich noch neue Konzepte überlegen, um diese Punkte zu beherrschen. Ein Weg könnte die funktionale Integration der Treiberschaltung ins Modul oder den Schalter sein. Und wenn man dann Richtung GaN-Schalter mit deren niedriger Eingangskapazität ginge, dann ließe sich über einen kernlosen Transformator nicht nur das Ansteuersignal übertragen, sondern auch genug Energie, um den Schalter einzuschalten. Das wäre natürlich ein extremer Fortschritt.

Der andere große Punkt, der gerade diskutiert wird, sind Multiphasen- oder Interleave-Konzepte, um den Leistungsbereich zu vergrößern. Möchte man hohe Leistungen auf möglichst kleinem Bauraum wandeln, muss man mit der Frequenz hoch gehen. Bei einem Einphasensystem kann man sich aber in der sogenannten Hot-Loop keine hundert Nanohenry Streuinduktivität leisten – zehn Nanohenry oder bei GaN-Schalten noch weniger sind da nötig. Und das lässt sich mit mehreren parallelen Pfaden in solchen Multiphasen- oder Interleave-Konzepten gut erreichen. Das ist meiner Meinung nach eine wichtige Entwicklung für die Zukunft von elektronischen Stellgliedern.

- »Renault setzt auf GaN«

- Alte und neue Ansätze bei Stromversorgungstopologien

- Solid-State-Umrichter und DC-Leistungsschutzschalter

- Fortschritte bei der Ausbildung?