Selbstorganisiertes Smart Grid

Dezentralität schützt vor Hackern

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Dezentralität – mehr als ein Schutz vor Hackern

Das Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation stellte sich die Frage, ob eine zentrale Steuerung des Stromnetzes überhaupt sein muss. Den entscheidenden Impuls dazu gab der Geschäftsführer der Firma Easy Smart Grid aus Karlsruhe, Thomas Walter. Seine Firma entwickelt Systemlösungen für den Betrieb dezentraler Energienetze – also von Stromnetzen, in denen der Strom nicht mehr nur zentral in großen Kraftwerken, sondern zunehmend von vielen kleinen Erzeugern geliefert wird. Im ersten Schritt hat Benjamin Schäfer zusammen mit Marc Timme, Dirk Witthaut und Moritz Matthiae untersucht, ob und wie die Smart-Meter bei den Kunden den Verbrauch direkt und dezentral regeln können, ohne den Umweg über die zentrale Steuerung beim großen Energieversorger zu gehen.

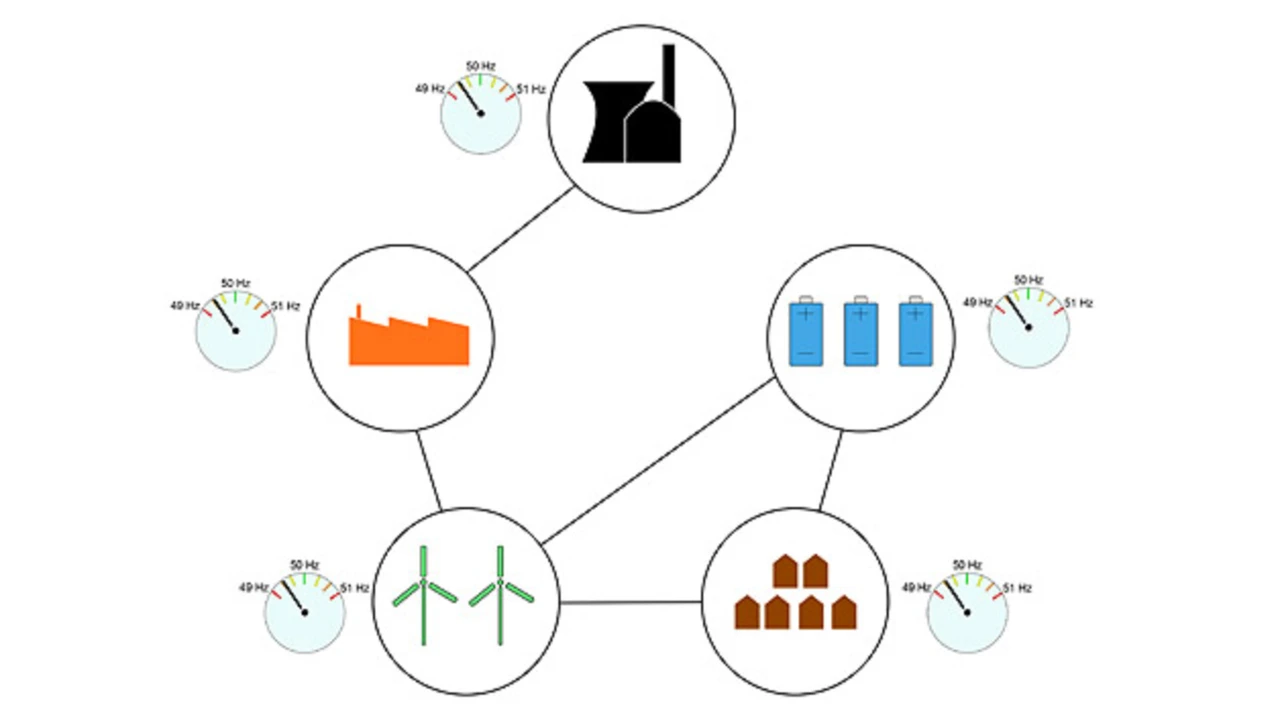

Dazu entwickelten sie ein mathematisches Modell, mit dem sie Stromerzeuger und –verbraucher simulierten. Dabei wurde untersucht, ob die intelligenten Stromzähler die Nachfrage dezentral und selbstorganisiert mit dem Stromangebot abstimmen können. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf der Frage, ob das Gesamtnetz dabei stabil bleibt.

Als Messgröße für die Regelung diente die Netzfrequenz (50 Hz +/- 0,2 Hz). Gibt es eine Windflaute oder schaltet eine Gießerei den Hochofen an, wird vor Ort weniger eingespeist und die Frequenz sinkt leicht. Legt der Wind jedoch zu oder werden große Lasten abgeschaltet, steigt die Frequenz wieder an. Daher mussten bisher die Stromnetzbetreiber aktiv gegensteuern, um die Netzfrequenz stabil zu halten und Schwankungen zu vermeiden. Das geschah bisher zentral. Wie verhält sich das aber nun bei dem dezentralen Ansatz der Max-Planck-Forscher?

Frequenzschwankungen direkt beim Verbraucher steuern

Die Wissenschaftler konnten nun beweisen, dass sich solche Störungen tatsächlich abpuffern lassen, wenn die Stromsteuergeräte direkt reagieren. Die Smart-Meter sind also in der Lage, Frequenzänderungen als Messgröße zu nutzen und den Strombedarf der angeschlossenen Elektrogeräte selbst zu steuern. In Schäfers Analyse flossen zudem bestimmte Aspekte des Smart Grids und der elektrischen Lasten mit ein: So ist beispielsweise bekannt, dass viele Geräte nur mit einer Verzögerung auf kurzfristige Frequenzänderungen im Netz reagieren, die mitunter innerhalb von Millisekunden auftreten – ein Kühlschrank etwa reagiert verzögert, wenn zunächst der Kompressor an- oder abgestellt werden muss. Auch der Router, der künftig die elektrischen Geräte im Haus steuern soll, benötigt Rechenzeit. Schäfer untersuchte, wie groß eine solche Verzögerung sein darf und ob sie es evtl. ganz unmöglich macht, Frequenzschwankungen direkt über die Smart-Meter beim Verbraucher zu steuern.

Sein Ergebnis: Smart Meter müssen nicht sofort reagieren, weil sich kleinere Schwankungen oftmals innerhalb kürzester Zeit selbst ausbalancieren, während wiederum bei größeren Schwankungen eine solche Verzögerung sogar sinnvoll ist. Schäfer kam zu der Erkenntnis, dass es sogar wünschenswert ist, wenn die Smart Meter die Frequenzwerte zunächst über einige Sekunden ermitteln, dann regulierend eingreifen und den Verbrauch entsprechend anpassen. Voraussetzung dafür: Es müssen stets genügend Smart Meter und elektrische Geräte aktiviert werden, damit der Einfluss auf das Stromnetz groß genug ist. Marc Timme: » Bislang gab es kaum eine Studie, die im Detail analysiert hat, ob ein Smart-Grid ohne zentrale Steuerung überhaupt funktionieren kann. Unsere Analyse hat nun erstmals gezeigt, dass das prinzipiell möglich ist.«

Ein Vorteil der dezentralen Steuerung des Smart Grids: Der Aufbau einer großen Kommunikationsinfrastruktur, die Millionen von Smart-Metern mit den großen Energieversorgern verbinden müsste, entfällt.

- Dezentralität schützt vor Hackern

- Dezentralität – mehr als ein Schutz vor Hackern