Laser-Kernfusion?

Fünf Gründe, die dagegensprechen

Wird die Kernfusion auf Basis der Laser-Technik den Durchbruch bringen? Fünf Gründe sprechen dagegen.

»Die Fusionsreaktion heizt die Fusion weiter auf und es finden weitere Fusionen statt. Das ist die erste kontrollierte Kernfusion, die wir gesehen haben, und das ist spektakulär«, freute sich Steven Cowley, Direktor des Princeton Plasma Physics Laboratory, anlässlich der ersten friedlichen Kernfusion auf Erden, die mehr Energie lieferte als in sie hineingesteckt wurde.

Doch auch wenn die Freude über den Durchbruch berechtigt ist, so sollte das jetzt Erreichte doch in Beziehung zu dem gesetzt werden, was für eine friedliche Nutzung der Kernfusion erforderlich wäre. Ein näherer Blick auf das, was in der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) am 5. Dezember geschah:

- Die Energie, die die Laser in der Kugel erzeugten, lag bei 2,05 MJ. Die Laser ihrerseits zu betreiben, erforderte aber eine Energie von 300 MJ aus dem Netz. Bis also mehr Energie erzeugt wird, als insgesamt in die Laser gesteckt wird, müsste die Fusion 100 Mal länger aufrecht erhalten werden. Dann läge die Fusionsdauer immer noch im Bereich von Millionstel Sekunden, für uns also sehr kurz.

- Für einen kontinuierlichen Betrieb müssten viele Laserschüsse hintereinander abgegeben werden. Die Experten rechnen mit mehreren Schüssen pro Sekunde, um einen dauerhaften Betrieb aufrecht zu erhalten. NIF feuert die Laser derzeit einige Male im Jahr ab. Das ist auch kein Wunder, denn noch wird jeder Schuss dazu verwendet, besser zu verstehen, was aktuell vorgegangen ist, um daraus zu lernen und das nächste Experiment neu einzurichten. Dann kann eruiert werden, ob das zuvor Gelernte tatsächlich zu weiteren Verbesserungen geführt hat und in welcher Weise das nächste Experiment neu anzupassen ist.

- Zwar wurde jetzt mehr Energie erzeugt, als in die Kugel geflossen ist, doch wie lässt sich der gewonnenen Energieüberschuss in einem künftigen Kraftwerk in für uns nützliche Energie, also Elektrizität umwandeln? Derzeit laufen die meisten Vorschläge dafür darauf hinaus, die während der Fusion emittierten Neutronen in Wärmeenergie zu verwandeln, um damit Wasserdampf zu erzeugen, der Turbinen treibt – ähnlich wie in einem Atomkraftwerk. Auch die auf magnetischen Einschluss setzenden Experimente haben diese Technik im Visier.

- Ein überaus wesentlicher Faktor: Die Kosten. Jedes pfefferkorngroße Wasserstoffkügelchen kostet Hunderttausende von Dollar und mehrere Monate Entwicklungszeit. Schon Fehlstellen in Größe eines Bakteriums können sich auf die Energieausbeute verheerend auswirken. Dasselbe gilt für nicht genau ausgerichtete Laser. Abweichungen von der idealen Symmetrie im Bereich von Billiardstel Metern und Zeitverzüge im Bereich von Billiardstel Sekunden müssen ausgeglichen werden. Auf die Kosten wirkt sich nicht minder verheerend aus, dass die Laserkanonen zwar riesige Energien in Richtung Kügelchen schießen können, dabei aber auch ihre eigenen Optiken teilweise zerstören, die danach ersetzt werden müssen.

- Auch wenn es jetzt oberflächlich so aussieht, als ob der Laser-Ansatz kommerziell erfolgreich sein könnte – niemand weiß es derzeit. Einiges spricht sogar dagegen. Denn an den auf Magneteinschluss basierenden Techniken wird seit viel längerer Zeit gearbeitet, sie sind also auch ausgereifter. Die auf dieser Technik basierenden Kernfusionsreaktoren schließen das Plasma länger in dem Magnetfeld ein, so dass die Fusion kontinuierlich stattfindet und nicht in Pulsen erfolgen muss, was längerfristig vielleicht einfacher zu beherrschen wäre.

Um dies zu verstehen, zunächst ein Blick darauf, wie die Kernfusion grundsätzlich funktioniert. Damit sie überhaupt in Gang kommt, also zündet, sind enormer Druck und Temperatur erforderlich, so hoch wie sie im Inneren eines Sterns herrschen. Auf der Erde wurde das bisher nur in Wasserstoffbomben erreicht. Als »Zünder« wird dort eine Atombombe eingesetzt. Soll die Kernfusion in Kraftwerken friedlich genutzt werden, kommen Atombombenexplosionen nicht in Frage. Doch woher soll die hohe Zündenergie dann kommen?

Die meisten Forscher verfolgen den Ansatz, das Plasma in Magnetfelder einzusperren und auf hohe Temperaturen bis zu 1000 Mio. Grad aufzuheizen. Es gibt verschiedene Untertypen dieser Fusionsreaktoren. Ein Beispiel dafür ist ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor in Cardache/Frankreich), der nach dem Tokamak-Prinzip aufgebaut ist, ein anderes Wendelstein 7-X in Greifswald, der nach dem Stellarator-Prinzip arbeitet und seit August 2022 in eine neue Experimentierphase eingetreten ist, die zeigen soll, ob die Anlage für den Dauerbetrieb geeignet ist.

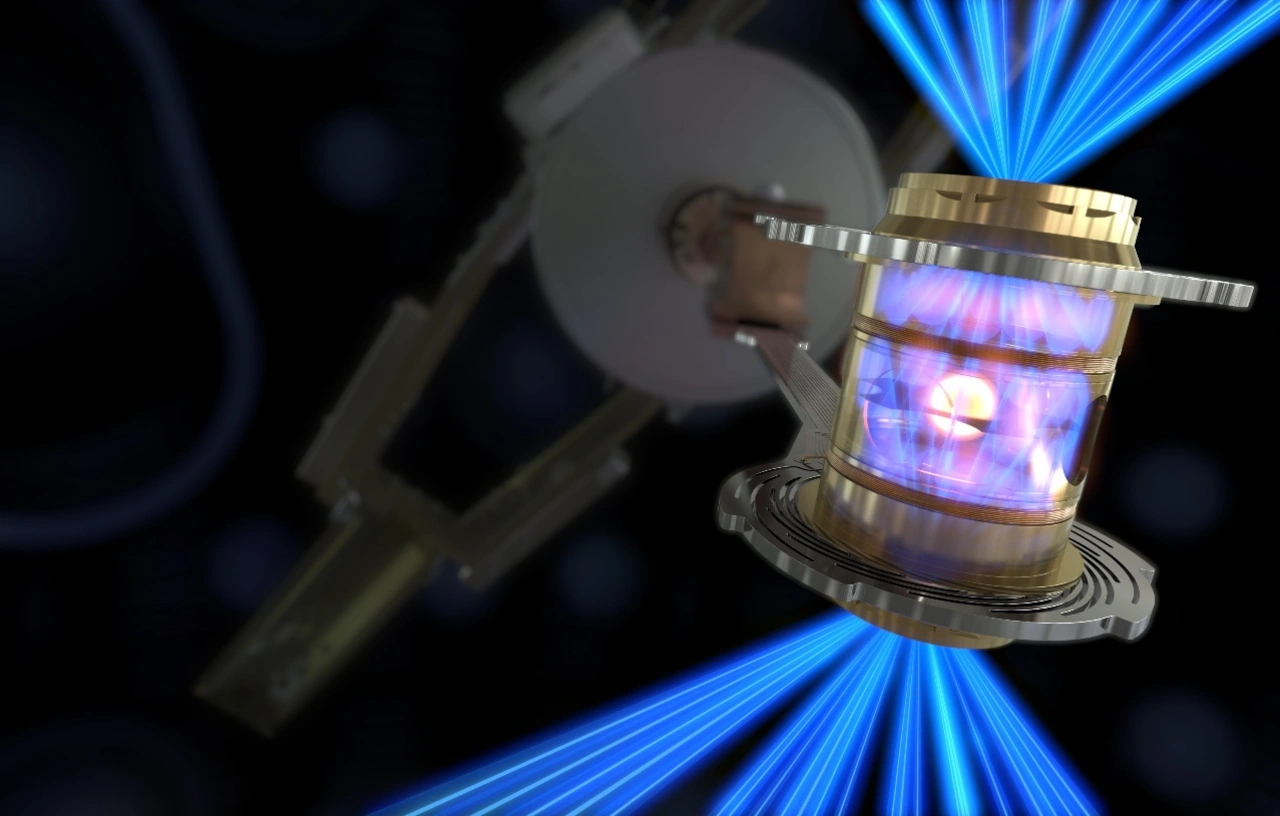

Erstmals gelungen ist die Fusion, die mehr Energie erzeugte als in sie hineingesteckt wurde, allerdings mit Hilfe eines prinzipiell anderen Ansatzes. Dazu wird ein winziges Kügelchen, nicht größer als ein Pfefferkorn, mit Lasern beschossen. Darauf hin verdampft die äußere Schale, der Rückstoß lässt den Rest der Kugel implodieren, er erreicht eine so hohe Temperatur und Dichte, dass die Fusion zündet.

Genau das trat am frühen Morgen des 5. Dezembers am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ein: Die 192 Ultraviolett-Laserkanonen des National Ignition Facility (NIF) am LLNL ließen eine Gesamtleistung von über 2 MJ auf das Kügelchen einwirken, die die Fusion auslösten.

Was ging am NIF im Einzelnen vor? In einem Hohlraum befand sich ein pfefferkorngroßes Kügelchen aus teilweise gefrorenem Deuterium und Tritium (Wasserstoffisotope, in deren Kernen neben dem Proton ein weiteres bzw. zwei weitere Neutronen zu finden sind). Als die 192 UV-Laser den Hohlraum mit einer Leistung von 2,05 MJ trafen, entstand Röntgenstrahlung, die die äußere Schicht des Kügelchens augenblicklich verdampfen ließ, der dadurch ausgelöste Rückstoß (daher der Name »Trägheitsfusion«) komprimierte das Innere des Kügelchens und erhitzte es auf 100 Mio. Grad. Während eines Zeitraums von einigen Milliardstel einer Sekunde stießen dort die Wasserstoffatme zusammen und fusionierten zu Helium-Kernen. Ein Heliumkern besitzt weniger Masse als zwei Wasserstoffatome, die fehlende Masse verwandelte sich in Energie, vor allem in Form von Neutronen. Das Interessante dabei: Die freigesetzten Neutronen erhöhen die Temperatur weiter, so dass sie die Fusion noch für weitere Milliardstel Sekunden am Laufen halten – bevor die Dichte und Temperatur im Inneren so weit abfallen, dass die Fusion ausläuft. Am 5. Dezember wurden 4 Prozent der Wasserstoffatome in Heliumatome umgewandelt und eine Energie von 3,15 MJ erzeugt – also weit mehr als für die Zündung benötigt wurde.

Doch wegen der oben genannten fünf Punkte bedeutet der unbestreitbare Fortschritt für die Kernfusion insgesamt noch lange nicht den Durchbruch. Trotz des Erfolgs der Laser-Technik haben die älteren Fusionstechniken immer noch die Nase vorne. Immerhin hatten erst kürzlich Forscher von Eurofusion mit der Kernfusions-Versuchsanlage Joint European Torus (JET) einen Rekord von 59 MJ an anhaltender Fusionsenergie freigesetzt.

Eines aber ist klar: Unabhängig welche Technik sich einmal durchsetzen wird – derzeit gibt es weltweit rund 30 Unternehmen, darunter einige Sart-ups, die mit Fusionsreaktoren auf Basis unterschiedlicher Techniken wirtschaftlich erfolgreich werden wollen – es wird noch Jahrzehnte dauern, bis sie in den Bereich der praktischen Anwendung vorstoßen können – wenn überhaupt je.

Fazit: Die Kernfusion wäre zwar eine saubere Energiequelle mit praktisch unbegrenzten Brennstoffvorräten, es ist interessant diese Technologien weiter zu entwickeln, weil sie in auch vielen anderen Bereichen zu enormen Fortschritten führen könnte, aber über die kommenden Jahrzehnte wird die Menschheit auf andere Quellen zurückgreifen müssen. Mit aller Kraft die erneuerbaren Energien weiterzuentwickeln, ist für die Energieversorgung über die vorhersehbare Zukunft am dringlichsten.