Interview: Datenbrillen & Mikrodisplays

Reif für Assisted Reality

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Mikrodisplays: hohe Reife mit Preisschild

Wie schätzen sie die technische Reife der heutigen Mikrodisplays ein?

Vogel: Für VR-Brillen als durchaus hoch, aber das gilt leider

auch für die Preisdifferenz zu einem in Großserie produzierten Smartphone-Display. Damit erhält der Vorteil, den Mikrodisplays bei Gewicht und optischer Leistungsfähigkeit bieten, gleich ein gewisses Preisschild.

Auf dem steht?

Vogel: Etwa der Faktor zwei bis drei – natürlich abhängig vom Anwendungsfall.

Wie ist es mit AR-Anwendungen?

Richter: Das Funktionsprinzip ist hier ja ein anderes als bei VR-Brillen. Der Anwender schaut durch eine Optik auf die Szene und das augmentierte Bild wird seitlich eingekoppelt und überlagert. Hier sind die Mikrodisplays bis heute konkurrenzlos und ihr Reifegrad ist sehr hoch. Eine Herausforderung ist der Kampf gegen das Sonnenlicht und hier gibt es noch Bedarf in Richtung höhere Helligkeit.

Warum setzen Sie hier auf OLEDs?

Vogel: Weil sie derzeit die einzige emissive Technik für kommerzielle Mikrodisplays sind und alternative frontplane Techniken wie Mikro-LEDs zur Erlangung dieses Reifegrades noch einige Jahre benötigen. Wenn man nicht-emissive Techniken nutzt, gibt es meist Probleme mit dem Kontrast. Man arbeitet mit Filtern und Materialien im optischen Strahlengang, die im Aus-Zustand die nötige Hintergrundbeleuchtung nicht völlig unterdrücken, beispielsweise Flüssigkristalle bei LCDs. Und das ist für den Anwender als grauer Schleier vor allem dort sichtbar, wo die Pixel nicht eingeschaltet sind und dort die Transparenz der Durchsicht behindert ist. Das ist bei AR-Anwendungen ja beim Großteil der Pixel die meiste Zeit über der Fall. Hinzu kommt, dass die Lichtquelle bei nicht-emissiven Displays zusätzlichen Platz braucht, die Leistungsaufnahme erhöht und es zu größeren Lichtverlusten kommt.

Wo müssen OLED-Mikrodisplays technisch weiterentwickelt werden?

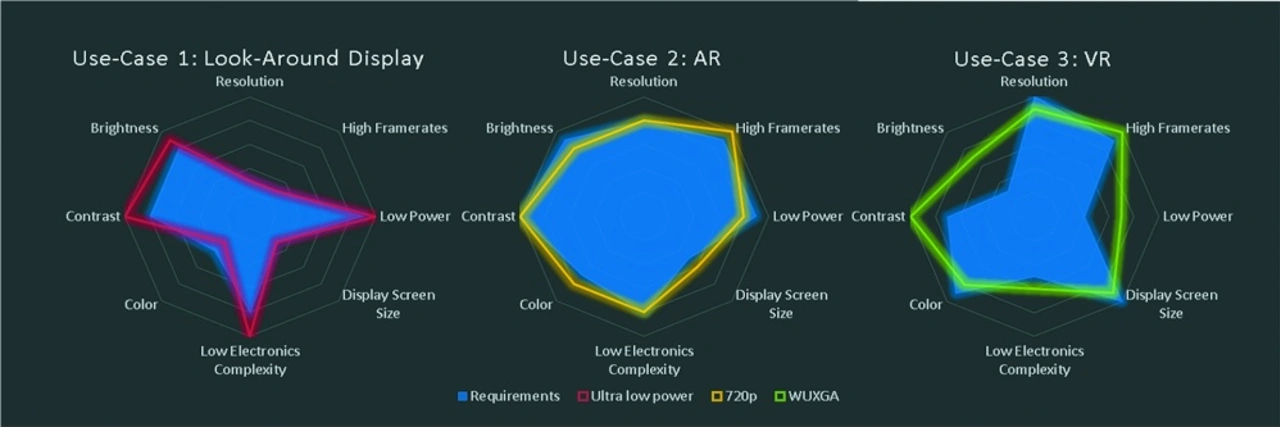

Richter: Verbessert werden muss die Helligkeit und die Auflösung. Höhere Auflösung ermöglicht eine anspruchsvollere Grafikdarstellung und das wird auch gewünscht, aber von der anderen Richtung her gibt es auch Bedarf für möglichst stromsparende Gesamtsysteme mit geringem Gewicht und langer Akkulaufzeit, die im Gegenzug mit reduzierter Grafik arbeiten.

Und auf Systemebene?

Vogel: Definitiv das Zusammenspiel zwischen Display und Optik. Die Lichtverluste beim Einkoppeln in die Optik sind sehr hoch. Hier werden gerne kompakte Lichtwellenleiter verwendet, die die Systemgröße und das Systemgewicht gering halten, aber bis zu 99 % Verluste beim Einkoppeln erzeugen. Häufig wird mit Lichtwellenleitern gearbeitet, die nur sehr schmalbandig einkoppeln und einen Großteil des emittierten Displaylichts gar nicht aufnehmen können. Da liegt eine der großen Lasten für die Batterie. Aus meiner Sicht müssen hier Display- und Optikentwickler Hand in Hand arbeiten, aber das passiert bisher nicht genug.

Richter: Ein zweiter Aspekt ist die Reduktion der Leistungsaufnahme. Hier sehen wir Verbesserungspotenzial bei der Ansteuerung. Da bei AR-Anwendungen die meisten Pixel einen Großteil der Zeit nicht aktiv sind, müssen sie auch nicht permanent neu beschrieben werden. Das haben wir in einer Low-Power-Architektur umgesetzt, die sich für Assisted Reality sehr gut eignet. In konventionellen Aufbauten wird ein Pixel ähnlich wie ein DRAM angesteuert, das die Bildinformation nicht lange speichert. Sie müssen daher mit einer minimalen Bildwiederholfrequenz betrieben werden, z.B. 30 Hz. Bei der Low-Power-Architektur wurde statischer Speicher verwendet, der die Bildinformation beliebig lange speichert und dennoch schnell aktualisiert werden kann. Das heißt, man kann Szenarien sehr gut abbilden, bei denen z.B. eine Stunde lang eine anspruchsvolle Augmentierung mit 60 Hz oder 120 Hz Bildrate benötigt wird und die restlichen sieben Stunden einer Arbeitsschicht eine Textanzeige ausreicht, die nur im Sekundentakt aktualisiert werden muss.

Vogel: Hier wäre der nächste Schritt, von der Frame-basierten Grafiksteuerung abzurücken, damit man gar nicht erst Rechenaufwand für die Pixel betreibt, die sich zwischen zwei Bilddarstellungen nicht ändern. Durch den Fokus auf die

tatsächlichen Bildänderungen ließe sich neben der Leistungsaufnahme auch die Latenzzeit reduzieren.

Was steht auf der Roadmap des Fraunhofer FEP für die technische Entwicklung der Mikrodisplays 2021? Und was geht bis 2025?

Vogel: Kurzfristig wollen wir die Low-Power-Displays weiterentwickeln. Sie sind monochrom und bisher auf kleine Matrizen beschränkt. Letzteres wird aufgrund des Preisvorteils von kleinen Displays auch gut nachgefragt, aber da viele Anwendungen auch auf größere Displays angewiesen sind, wollen wir dieses Konzept auf größere Matrizen erweitern. Weil die Pixel in unserem Low-Power-Display durch den integrierten statischen Speicher etwas größer ausfallen, wollen wir die Schaltungen noch verkleinern, um kompaktere Pixel zu ermöglichen. Längerfristig steht für uns die Verbesserung des Zusammenspiels zwischen Display und Optik auf der Agenda. Hier wollen wir uns mehr mit der Schnittstelle zur Optikseite befassen mit dem Ziel, kleinere und leichtere AR-Brillen zu entwickeln und durch weniger Lichtverluste die Batterielaufzeit zu verlängern.

- Reif für Assisted Reality

- Anwendungsfälle für Assisted Reality

- Mikrodisplays: hohe Reife mit Preisschild