USB-Spektrumanalysator:

Performant trotz Kompromissen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Design für niedrige Stromaufnahme

Der Spektrumanalysator RSA306 wurde als kompaktes Gerät mit geringer Leistungsaufnahme entwickelt, das ausschließlich über eine USB-3.0-Schnittstelle mit Strom versorgt wird. Dies hat gewisse Einschränkungen zur Folge: Das USB-Gerät darf beim Aufbau der Verbindung einen Strom von höchstens 100 mA ziehen, der nach der Protokollverhandlung mit der USB-3.0-Schnittstelle auf maximal 900 mA ansteigen kann (die Spannung liegt abzüglich der Leitungsverluste bei etwa 4,5 V). Somit muss das Gerät mit einer Leistung von etwa 4 W über den gesamten Betriebstemperaturbereich von –10 bis +55 °C auskommen. Da die Stromaufnahme des RSA306 mit der Temperatur zunimmt, muss der Strom bei Raumtemperatur um etwa 30 mA reduziert werden, um innerhalb der USB-3.0-Spezifikation zu bleiben. Im Vergleich dazu benötigt ein Benchtop-Spektrumanalysator normalerweise eine Leistung von 100 bis 400 W.

Jobangebote+ passend zum Thema

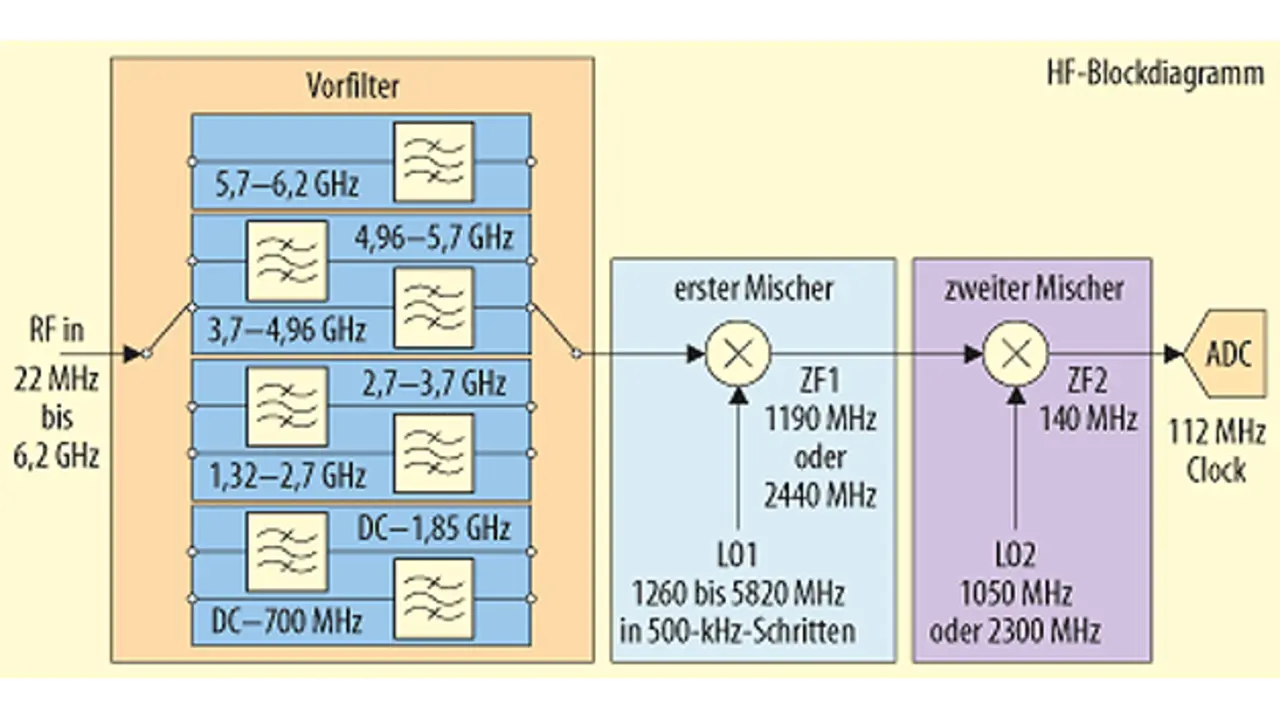

Auf den Digitalteil des RSA306-Designs (ADC, FPGA, USB-3-I/F, Taktquelle) entfallen etwa 0,75 W Leistung einschließlich der Verluste im Schaltnetzteil. Der Rest des Designs mit der Hochfrequenz-Signalkette verbraucht rund 3,1 W. Die HF-Signalkette (Bild 3) besteht aus je einem schaltbaren Eingangsabschwächer, schaltbaren Vorverstärker, fein einstellbaren Abschwächer und einer zusätzlichen schaltbaren Verstärkungsstufe (wird abhängig von der jeweiligen Einstellung des Referenzpegels automatisch konfiguriert, um Rauschen und Verzerrungen zu reduzieren). Es folgt einer von sieben analogen Vorfiltern, der abhängig von der HF-Eingangsfrequenz ausgewählt wird. Das Signal durchläuft dann den ersten Mischer, wo es auf eine von zwei Zwischenfrequenzen, 1190 MHz oder 2440 MHz, umgewandelt wird. Diese wird automatisch gewählt, um unerwünschte Signale zu minimieren. Nach der Filterung und Verstärkung durchläuft das Signal einen zweiten Mischer, wo es auf die zweite Zwischenfrequenz von 140 MHz heruntergemischt wird. Die Zwischenfrequenz wird verstärkt, dann folgt ein SAW-Filter mit einer Bandbreite von 42 MHz und ein LC-Filter der siebten Ordnung, bevor es in den Digitizer geht.

Der HF-Signalpfad erfordert Komponenten mit hoher Linearität, um eine Erzeugung unerwünschter Signale während der Verstärkung und beim Mischen zu vermeiden. Für beide Komponenten gilt, dass sich die Linearität allgemein mit zunehmender Leistung verbessert. Die Komponenten wurden deshalb speziell im Hinblick auf eine gute Linearität und geringes Rauschen bei kleiner Leistung ausgewählt. Durch das Herausfiltern unerwünschter Signale (Oberschwingungen und Mischfrequenzen von Eingangssignal, Empfängeroszillator und Takte) wird ein störsignalfreier Dynamikbereich (SFDR) von ungefähr –50 dBc über den HF-Signaleingangsbereich erreicht. Um ein tragbares, kostengünstiges Design realisieren zu können, wurden eine einzige Leiterplatte mit Miniaturabschirmungen und ein einteiliges Gehäuse genutzt. Bei vielen Frequenzen erreicht die SFDR-Spezifikation das Design-Ziel von –65 dBc; jedoch stellt die erreichbare HF-Abschirmung zwischen den Subschaltungen eine entscheidende Einschränkung hinsichtlich der Störungen dar.

Ein weiterer kritischer Aspekt bei der Auswahl der im Design verwendeten Komponenten betrifft die Filter in der ZF-Stufe. Kostengünstige SAW-Filter mit großer Bandbreite, geringer Welligkeit und guter Sperrdämpfung haben allgemein relativ hohe Verluste im Durchlassbereich. Das macht zusätzliche Erweiterungen erforderlich, welche die Leistungsaufnahme erhöhen und nichtlineare Artefakte zur Folge haben können. Anstatt einen mehrstufigen Frequenzsynthesizer einzusetzen, wurde deshalb ein mit niedriger Spannung arbeitendes Synthesizer-IC mit geringem Phasenrauschen genutzt. Dadurch konnten auch die Größe und die Kosten gering gehalten werden. Dieses wurde mit einem HF-Quartzoszillator mit sehr niedrigem Jitter kombiniert, der auch den ADC-Takt liefert. Damit wird ein akzeptables Phasenrauschen erreicht, das einen EVM-Wert (Error Vector Magnitude) in der Größenordnung von 1 % ermöglicht.

Die SFDR- und Phasenrausch-Leistung ist bei einem stromsparenden Gerät mit Versorgung über die USB-3.0-Schnittstelle in gewisser Hinsicht begrenzt. Die Rechenleistung nimmt allerdings stetig zu und USB 3.1 verspricht in naher Zukunft sowohl höhere Datenraten als auch mehr Leistung. Für höhere Anforderungen sind Laborinstrumente, wie die Serien RSA5k und RSA6k von Tektronix, verfügbar. Diese bieten bessere Hochfrequenz-Spezifikationen, da hier die Leistungsaufnahme keine Rolle spielt, und arbeiten mit derselben Software und Bedienoberfläche.

Der Autor:

| Dean Miles |

|---|

| ist Senior Technical Marketing Manager bei Tektronix. |

- Performant trotz Kompromissen

- Design für niedrige Stromaufnahme