TU München

Einfacherer Aufbau für Röntgen-Phasenkontrast

Forscher um den Münchener Professor Franz Pfeiffer entwickeln neue Ansätze für die biomedizinische Bildgebung und Therapie mit Röntgenstrahlen – einschließlich der Röntgenphasenkontrast-Technik. Ein Ziel ist es, diese Methode auch für die Diagnose von Krebs oder Osteoporose einsetzbar zu machen.

Mit der Röntgenphasenkontrast-Methode lassen sich hochqualitative Bilder von Objekten mit nur geringer Strahlendosis aufnehmen. Bis jetzt sind solche Aufnahmen aber nur schwer zu erzeugen, da zum Beispiel spezielle Strahlenquellen nötig sind, wie sie nur in großen Teilchenbeschleunigern vorkommen. Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM), des Royal Institute of Technology in Stockholm (KTH) und des University College London (UCL) haben jetzt gezeigt, dass verlässliche Phasenkontrastaufnahmen schon mit einem sehr einfachen Versuchsaufbau und einer Laborstrahlenquelle von extrem hoher Strahlkraft produziert werden können.

Für die Erstellung von Bildern nutzt die Röntgenphasenkontrast-Technik die Brechung der Röntgenstrahlen beim Durchtritt durch das Objekt und nicht, wie beim herkömmlichen Röntgen, die Abschwächung (Absorption). Bilder, die mit dieser Methode erzeugt werden, sind deshalb oft von sehr viel höherer Qualität als die Absorptionsbilder.

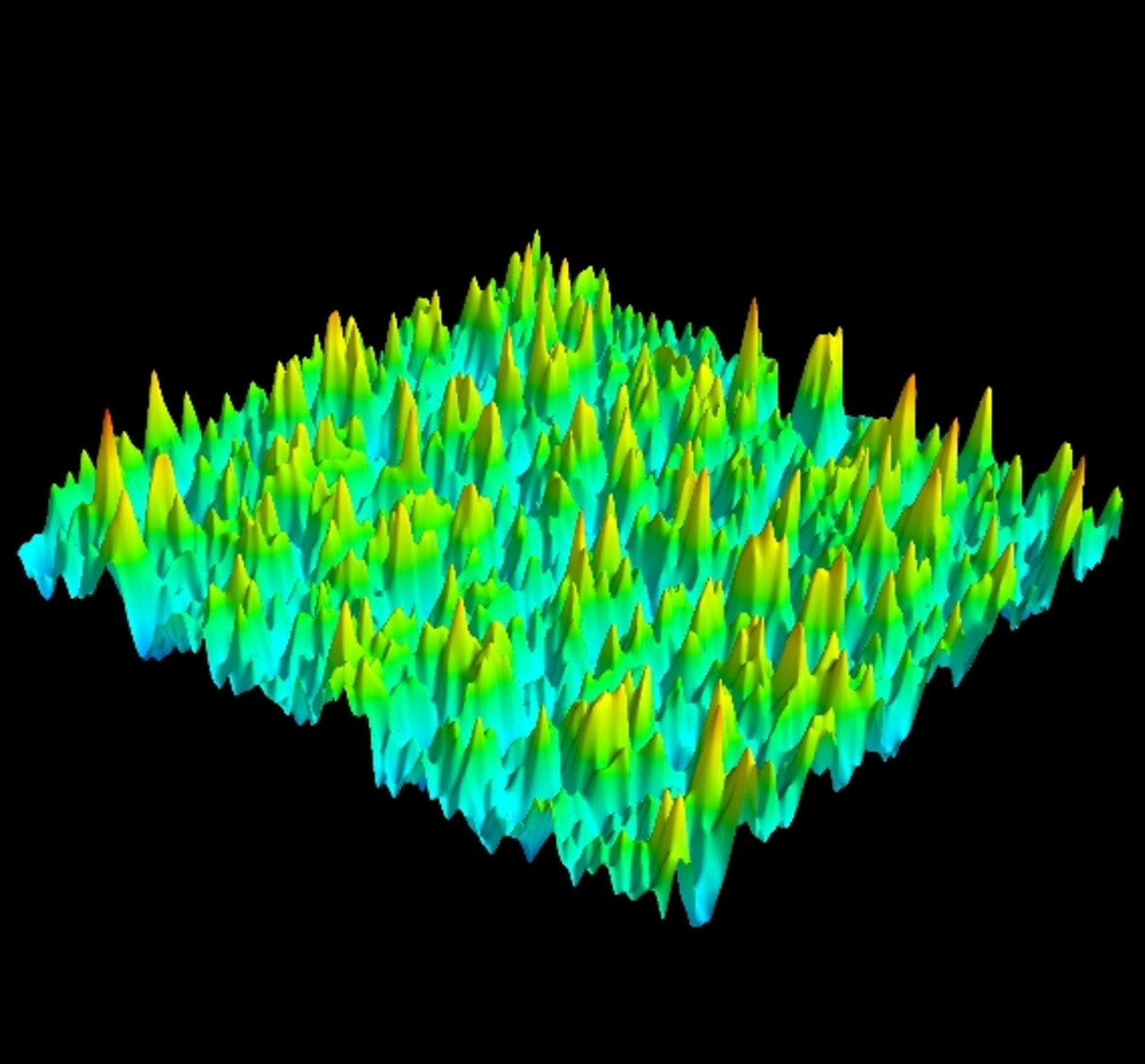

In ihrer neuen Studie haben die Wissenschaftler um den Leibnitz-Preisträger Franz Pfeiffer jetzt einen extrem einfachen Aufbau für Röntgenphasenkontrast-Bilder entwickelt. Um die Bildinformationen zu erhalten, wählten sie einen ungewöhnlichen Weg: Sie streuten die Röntgenstrahlen auf eine spezielle Weise, sodass zufällige Strukturen entstanden (Bild 1). Diese sogenannten »Speckles« liefern eine Vielzahl von Informationen über das Objekt, das sie durchdringen. Die gestreuten Röntgenstrahlen werden mit einer hochauflösenden Röntgenstrahl-Kamera aufgefangen und die Informationen daraufhin durch Analysieren der Daten gewonnen.

Hohe Genauigkeit und neuartige Röntgenquelle

Zudem konnten die Forscher zeigen, wie effizient und vielfältig ihr Ansatz ist. »Aus einer einzigen Messung bekommen wir drei unterschiedliche Bilder des Objekts: ein Abschwächungsbild, ein Phasenbild und eine Dunkelfeldaufnahme«, erklärt html" target="_blank">Dr. Irene Zanette, leitende Wissenschaftlerin der Studie. »Das Phasenbild kann genutzt werden, um die projizierte Dicke des Objekts sehr genau zu messen. Mit Hilfe des Dunkelfeldbildes lassen sich darüber hinaus kleinste Strukturen wie Fasern oder Risse sichtbar machen, die sonst nicht aufgelöst werden könnten«, fügt sie hinzu.

Eine hohe Strahlkraft der Quelle ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, um Phasenkontrastaufnahmen erzeugen zu können. »In unserem neuen Versuchsaufbau verwenden wir einen Strahl aus flüssigem Metall zur Röntgenerzeugung in der Quelle und nicht – wie bei üblichen Laborquellen – festes Material«, sagt Tunhe Zhou vom KTH Stockholm, Projektpartner der TUM. »Das erlaubt uns, hohe Intensitäten zu erzeugen, die wir für Phasenkontrastaufnahmen brauchen, ohne dabei die Strahlenquelle zu zerstören.« Um die unterschiedlichen Bilder gleichzeitig zu erstellen, scannt ein spezieller Algorithmus die Speckles und analysiert genau, wie sich ihre Form und Position verändern, wenn sich eine Probe im Strahl befindet.

Aber nicht alle Komponenten des neuen experimentellen Aufbaus sind High-Tech. Um die Röntgenstrahlen speziell zu streuen, fanden die Wissenschaftler eine billige und einfache Lösung: »Wir haben festgestellt, dass ein einfaches Sandpapier hierfür perfekt geeignet ist«, erklärt Irene Zanette.

Die Wissenschaftler arbeiten bereits an den nächsten Schritten. »Die neue Technik braucht nur eine Aufnahme und wäre daher auch geeignet, sie in Richtung Phasenkontrast-Tomographie zu erweitern. Das würde uns dreidimensionale Einblicke in die Mikrostruktur des untersuchten Objekts ermöglichen«, beschreibt Zanette die Pläne der Wissenschaftler.