Auswahlkriterien für Leistungsschalter

»Intelligent« schalten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verlustleistung und Schutzfunktionen

Auch die Verlustleistung ist ein wichtiger Parameter von Leistungsschaltern und verdient daher entsprechende Aufmerksamkeit. Während des Normalbetriebs als Schalter im leitenden Zustand lässt sich die Verlustleistung gemäß Formel (2) aus dem ON-Widerstand des Schalters und dem geschalteten Strom berechnen:

(2)

Wählt man einen Baustein mit hinreichend niedrigem Durchlasswiderstand, so ist die Verlustleistung gering, was sich auf die Betriebstemperatur des Bauelements kaum auswirkt. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn man beabsichtigt, den Schalter zum Schutz der Betriebsspannung vor Überströmen, vor Kurzschlüssen (etwa bei USB-Ports) oder zur Absicherung eines Fingerabdrucksensors einzusetzen. In diesem Fall muss der Entwickler einen Schalter mit Strombegrenzung auswählen, zum Beispiel den »TPS22944«. Verwendet er einen Schalter ohne Strombegrenzung, kann die Verlustleistung im Hinblick auf die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems zu einem Problem werden.

Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen: Wird ein Schalter ohne Laststrombegrenzung mit einer Eingangsspannung von 3,3 V über 0,9 Ω kurzgeschlossen (der ON-Widerstand beträgt beim »TPS22902« rund 100 mΩ), so hat der Lastschalter laut Formel (2) eine Verlustleistung von 1,089 W. Für die meisten Bausteine auf dem Markt ist diese Verlustleistung zu hoch, Ausfälle und Zuverlässigkeitsprobleme sind die Folge. Beim Einsatz eines Schalters mit Strombegrenzung muss sich der Entwickler außerdem vergewissern, dass der Baustein kurzschlussfest ist. Wenn die Strombegrenzung einsetzt, tritt die maximale Verlustleistung auf, sobald der Ausgang nach Masse kurzgeschlossen wird. Für Bauelemente wie den »TPS22945«, bei denen eine Zeit für einen automatischen Neustart (tRestart) und eine Überstrom-Abschaltzeit (tBlank) vorgegeben sind, errechnet sich die durchschnittlich freigesetzte maximale Verlustleistung gemäß Formel (3):

(3)

Bei Bausteinen ohne automatischen Neustart – beispielsweise beim »TPS22944« – bewirkt ein Kurzschluss am Ausgang, dass der Baustein in einem Konstantstrombetrieb arbeitet. Dabei wird eine dem ungünstigsten Fall entsprechende Verlustleistung freigesetzt, bis die thermische Überlastsicherung auslöst. Anschließend schaltet sich die thermische Überlastsicherung abwechselnd aus und wieder ein, so lange der Pin ON aktiv ist und der Kurzschluss besteht.

Jobangebote+ passend zum Thema

Strombegrenzung

Gegenwärtig sind mehrere Schalter mit Strombegrenzung auf dem Markt. Ihre beiden Haupteigenschaften, die man sich ansehen sollte, sind der minimale Strombegrenzungswert (der Grenzstrom ist dabei entweder fest oder über einen externen Widerstand programmierbar) sowie die Genauigkeit und Ansprechgeschwindigkeit der Strombegrenzung.

In den meisten Anwendungen ist die Genauigkeit der Strombegrenzung kein kritischer Parameter, weil der Baustein wie ein Leitungsschutzschalter arbeitet (d.h. der Schalter wird bei einem Kurzschluss einfach ausgeschaltet).

In einigen Anwendungsfällen wie USB kann die Strombegrenzung dagegen wichtig sein, da der Schalter hier als Konstantstromquelle betrieben wird. Für Anwendungen, in denen zu erwarten ist, dass große Ströme zu schalten sind, sollte man zu einem Bauelement mit thermischem Überlastungsschutz greifen. Steigt die Temperatur über einen festgelegten Wert, aktivieren die meisten Bauelemente dieser Art die Übertemperaturabschaltung, die den FET ausschaltet, um den Baustein selbst vor einer Beschädigung durch Überhitzung zu schützen. Neben der Strombegrenzung (oder Überstromsicherung), die für den Kurzschlussschutz unabdingbar ist, können weitere Schutzfunktionen, zum Beispiel die Blockierung von Rückströmen, in Betracht kommen.

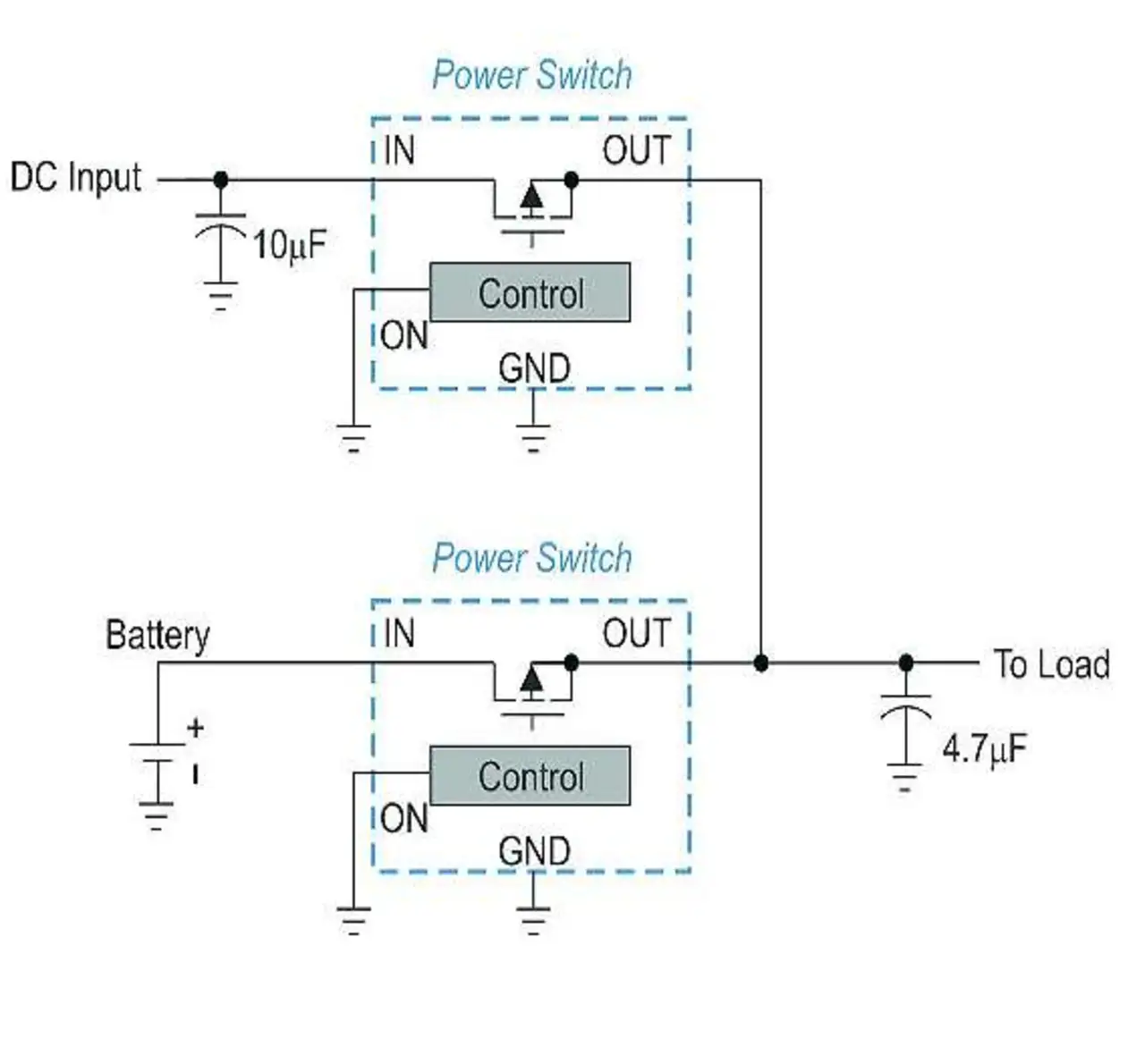

Die Blockierung von Rückströmen (auch Verpolschutz genannt) ist immer dann erforderlich, wenn der Entwickler mehrere Stromversorgungen aus Redundanzgründen (ORing-Funktion) oder irgendeine Form von Lastverteilung realisieren möchte.

Bild 2 zeigt ein Beispiel, bei dem Leistungsschalter so konfiguriert sind, dass eine Last aus zwei möglichen Betriebsspannungsquellen (in diesem Fall einem DC-Eingang und einem Akku) versorgt werden kann. Bei einem Baustein ohne Verpolschutz ist es wichtig, dass die Eingangsspannung des Schalt-FETs stets höher ist als seine Ausgangsspannung. Ansonsten wird der Eingang über die Body-Diode des FETs geklemmt, wobei ein erheblicher Strom vom Ausgang zum Eingang fließt.

Wenn in dem in Bild 1 gezeigten Beispiel als Akku ein Lithium-Ion-Akku mit 4,2 V (max.) verwendet wird und der DC-Eingang aktiviert ist und sich auf 5,0 V befindet, fließt ein möglicherweise hoher Strom von der Last zum Akku – was natürlich alles andere als wünschenswert ist! In diesem Fall bietet sich als Lösung die Verwendung eines Bausteins mit Verpolungsschutz an. Ein solcher Rückstromschutz lässt sich gewöhnlich mit FETs in Back-to-Back-Anordnung oder durch Schalten des Back-Gates eines P-Kanal-FETs bei Erkennung eines Verpolungszustands implementieren [2]. Dabei sind insbesondere der Umschaltpunkt des Rückstrom-Komparators (VOUT/VIN-Schwellenwert, bei dessen Überschreiten der Verpolschutz auslöst) sowie die Zeit vom Eintreten des Verpolungszustands bis zum Ausschalten des MOSFETs zu beachten.

Eine weitere Schutzfunktion, die in einigen Anwendungsfällen von Nutzen sein kann, ist der Überspannungsschutz (Over-Voltage Protection, OVP). Diese Funktion schützt den Schalter und das System, sobald eine zu hohe Spannung an dem Schalter anliegt. Sie kann beispielsweise in einigen USB-Anwendungen oder in bestimmten batteriebetriebenen Geräten von Vorteil sein.

- »Intelligent« schalten

- Verlustleistung und Schutzfunktionen

- Einschaltstrom managen