Mittelspannungs-Antriebe und HGÜ-Netze

Die Zukunft von Thyristoren und Dioden

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Lichtzündbare Thyristoren

Um einen Stromfluss von der Anode zur Kathode zu ermöglichen und den Thyristor zu zünden, ist es notwendig, Strom in das Gate des Thyristors einzubringen. Das geschieht üblicherweise durch Einprägen eines Stroms, jedoch gab es bereits Ende der 1970er-Jahre die Idee, die Ladung durch einen Lichtimpuls zu erzeugen [3,4,5]. Solche LTTs (Light Triggered Thyristors) haben Ende der 1980er Jahre Marktreife erlangt und werden heute in verschiedensten Anwendungen eingesetzt [6].

Der augenfälligste Unterschied zu elektrisch zündbaren Thyristoren (ETT) ist, dass der Gate-Anschluss nicht über eine Drahtleitung, sondern über einen Lichtwellenleiter verfügt, über den ein Laserimpuls direkt auf das Gate eingekoppelt werden kann (Bild 2). Dies hat direkten Einfluss auf die Ansteuerung der Bauteile: Die Ansteuerung des Thyristors erfolgt somit stets potenzialfrei, also ohne dass eine Ansteuerungselektronik auf Kathodenpotenzial gehoben werden muss.

Jobangebote+ passend zum Thema

Bei der Entwicklung von LTTs war es von vornherein ein Ziel, wichtige Schutzfunktionen in den Thyristor zu integrieren, sodass auch Schutzschaltungen nicht mehr auf das Thyristorpotenzial gehoben werden müssen. So verfügten bereits die ersten lichtzündbaren Thyristoren über Überspannungsschutz (Break Over Diode, BOD) und Schutz gegen zu hohe Spannungs¬steilheiten (du/dt-Schutz). Eine aktuelle Entwicklung ist die Integration des Freiwerdeschutzes, der Thyristoren vor einer Zerstörung durch Spannungsimpulse während der Freiwerdezeit schützt.

NTV

Die Niedertemperatur-Verbindungstechnik (NTV) wird sowohl bei Thyristoren als auch Dioden eingesetzt [7]. Anders als bei der Free-Floating-Verbindung, die aus einem reinen Druckkontakt zwischen aluminiumbedampftem Silizium und den Molybdän-Kontaktscheiben besteht, wird bei der NTV mindestens eine Molybdän-Kontaktscheibe fest mit dem Silizium verbunden. Dies geschieht durch Sintern von Silberpartikeln, die als Zwischenschicht zwischen Silizium und Molybdän aufgetragen werden.

Die feste Verbindung führt zu einer stark verbesserten Wärmeableitung und einer hohen mechanischen Stabilität, wodurch die Langzeitstabilität beträchtlich erhöht wird. Durch die gute Wärmeableitung wird außerdem eine maximale Sperrschichttemperatur im Betrieb von 125 °C für Thyristoren und 140 °C für Dioden möglich.

Neben dem erweiterten Anwendungsspektrum werden die Vorteile der NTV besonders bei der Spezifikation des Stoßstroms deutlich. Dieser ist trotz der erhöhten Betriebstemperatur um ca. 25 % höher als bei einer vergleichbaren Free-Floating-Verbindung [8], vor allem ein Ergebnis der besseren Randkühlung, mit der die wiederkehrende Spannung wesentlich besser beherrscht wird. Die NTV ist damit ideal für HGÜ-Thyristoren und schnell schaltende Dioden.

Elektroaktive Randpassivierung

Neben der guten thermischen Ankopplung der Randstruktur an den durch die NTV anodenseitig verbundenen Mo-Träger ist es notwendig, dort die Potenzialverteilung entlang der freiliegenden Siliziumoberfläche zu stabilisieren. Mit einer geeigneten Passivierungsschicht mit gezielt eingestellter, endlicher spezifischer Leitfähigkeit, wie das bei einer semi-isolierenden, amorphen, hydrogenierten Kohlenstoffschicht (a-C:H) der Fall ist, kann Entladungsvorgängen an der Oberfläche entgegengewirkt werden. Die Leitfähigkeit muss so hoch sein, dass ortsfeste Ladungen in der Passivierung bzw. an der Oberfläche durch frei bewegliche Ladungen in der Schicht selbst kompensiert oder entladen werden und somit die Potenzialverteilung im Halbleiter nicht gestört wird.

Außerdem werden durch die freien Ladungen äußere Felder elektroaktiv abgeschirmt. Durch die effektive Absättigung von Oberflächenzuständen kann ein niedriger Sperrstrom eingestellt werden. Die Abscheidung der a-C:H-Schicht erfolgt aus dem Plasma (PECVD) unter Verwendung von CxHy-Monomeren bei Temperaturen um die 150 °C. Daher kann sie auch nach der NTV oder der Einstellung der Lebensdauer durch Bestrahlung oder Implantation aufgebracht werden. Sie ist säurebeständig und mechanisch sehr robust.

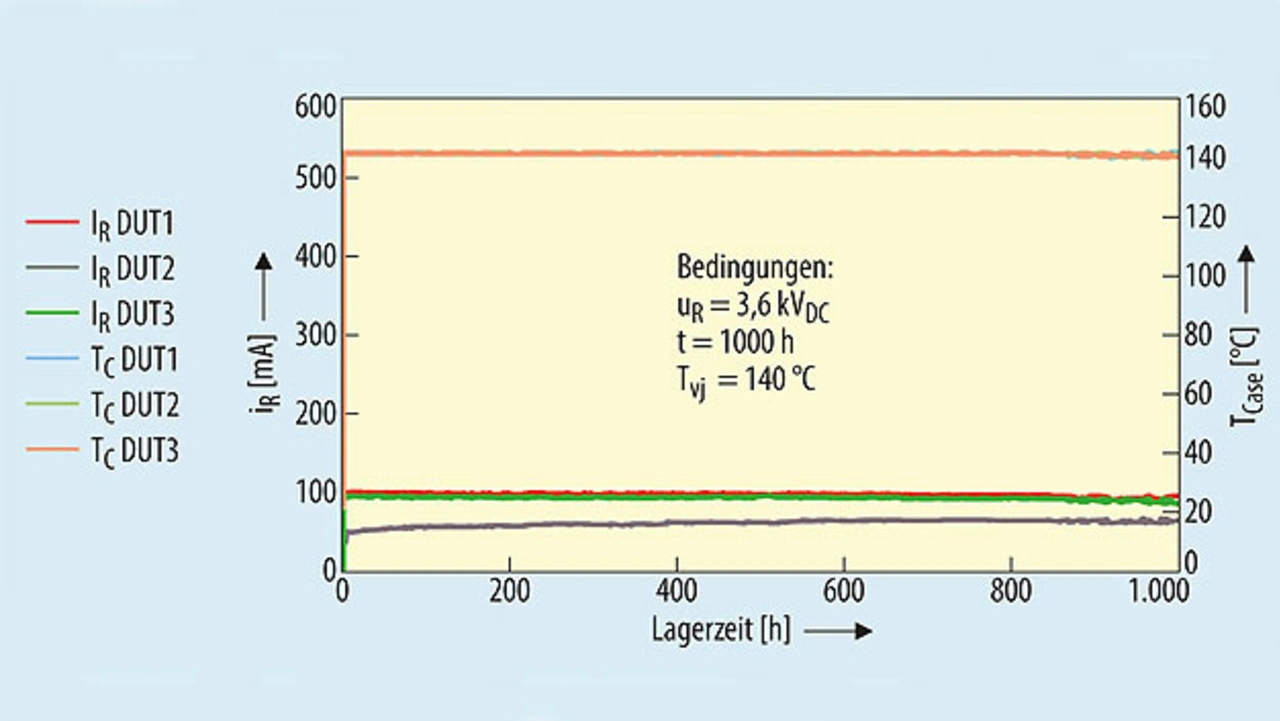

Bild 3 zeigt die typischen Verläufe der DC-Sperrströme während einer Hochtemperatur-Sperrlagerung (HTRB) von drei gekapselten Bauteilen, die im Rahmen einer Typenprüfung einer neuen 4,5-kV-5-Zoll-IGBT-Freilaufdiode durchgeführt wurde. Die DC-Lagerspannung entspricht 80 % der zulässigen periodischen Spitzensperrspannung URRM.

Die Sperrströme werden während der 1000-h-Lagerung bei Tvjmax aufgezeichnet und haben sich nicht verändert. Die Lagertemperatur wird auf 140 °C geregelt und auch erfasst. Die gute thermische Ankopplung der Randstruktur an den Mo-Träger verhindert zusätzlich ein thermisches Weglaufen des Sperrstromes trotz der hohen Temperatur.

Schutzfunktionen

Der du/dt-Schutz wird durch ein sorgfältiges Design der Verstärkungs-Gates erreicht. Ein kritischer Verschiebestrom führt hier zu einem Spannungsabfall von 0,8 V und somit zum Zünden des Thyristors, der dadurch vor Zerstörung geschützt wird. Die integrierte Schutzdiode ist eine Funktion, die aktuell nur bei LTTs verbreitet ist. Hier sorgt eine Durchbruchsstruktur in der Mitte des Thyristors dafür, dass der Thyristor bei Überspannung einschaltet. Dieses Einschalten führt über die Verstärkungs-Gates zu einem regelgerechten Einschalten [9].

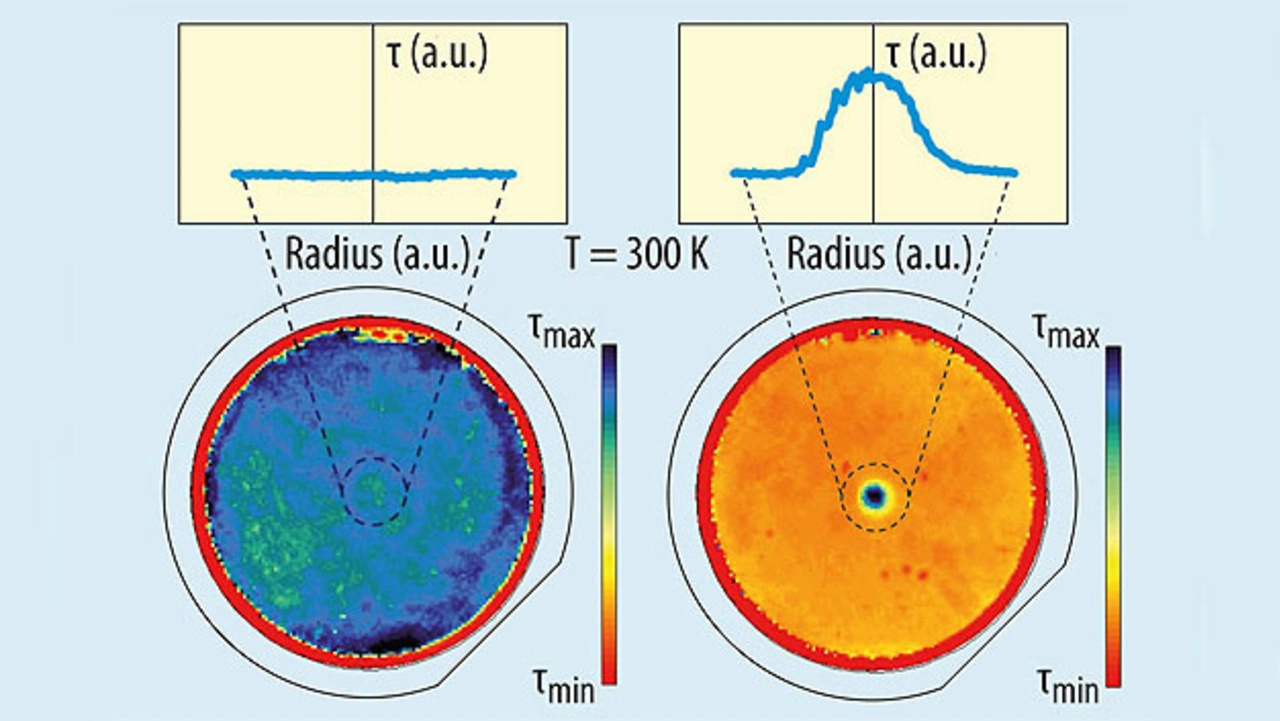

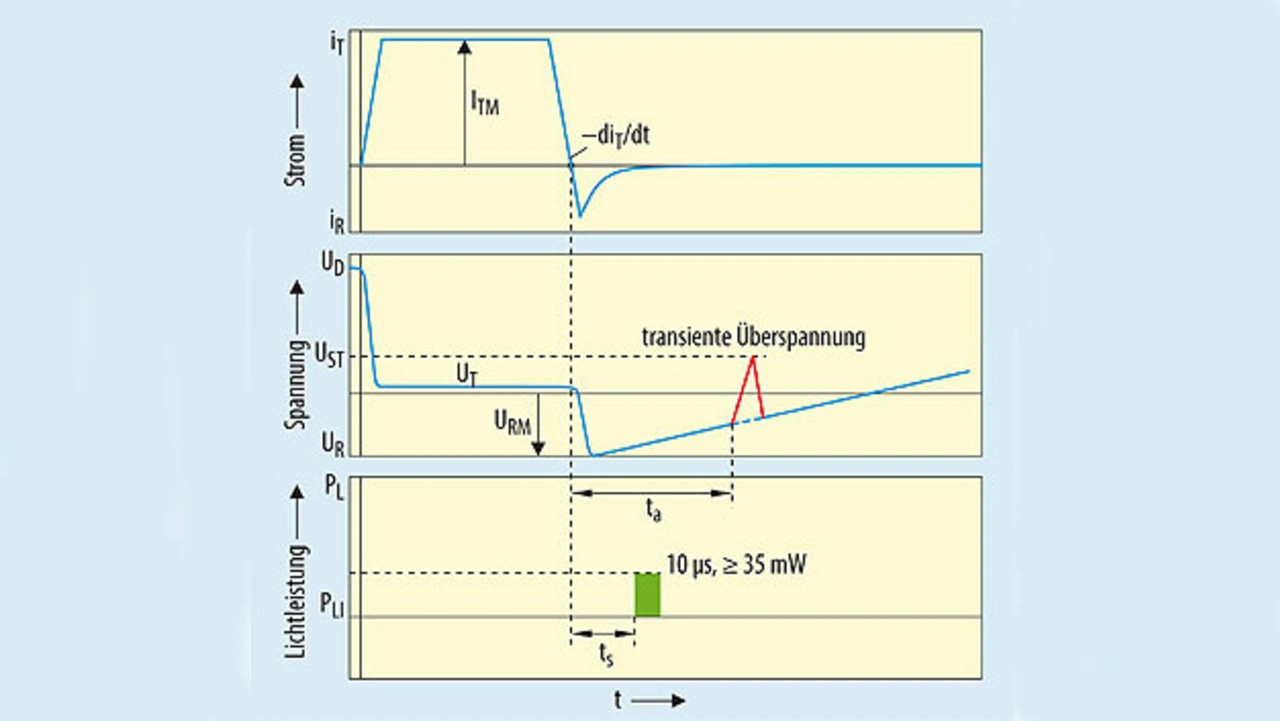

Der Freiwerdeschutz ist die neueste Ergänzung der integrierten Schutzfunktionen. Normalerweise führt eine Spannungsspitze innerhalb der Freiwerdezeit zur Zerstörung des Thyristors, der aufgrund der noch im Thyristor vorhandenen Ladung unkontrolliert innerhalb der Kathodenfläche einschaltet. Der integrierte Freiwerdeschutz verhindert das durch zwei Maßnahmen: Zum einen ist die Ladungsträgerlebensdauer im Gate-Bereich deutlich höher als im Rest des Thyristors (Bild 4), zum anderen sorgt ein zusätzlicher Lichtpuls während der Freiwerdezeit dafür, dass sich eine hohe Zahl von Ladungsträgern im Gate-Bereich befinden (Bild 5).

Der Ladungsträgerüberschuss im Vergleich zum Rest des Thyristors sorgt dafür, dass das Zünden genau an dieser Stelle und somit regelgerecht erfolgt [10]. Die integrierten Schutzfunktionen ermöglichen somit den Verzicht auf externe Schutzschaltungen, sodass Schaltungen mit LTTs einen deutlich geringeren Komplexitätsgrad haben als Schaltungen, die mit ETTs arbeiten.

- Die Zukunft von Thyristoren und Dioden

- Lichtzündbare Thyristoren

- Dioden