BMW fordert eine Zusammenarbeit

»Halbleiter sind die nächsten Game-Changer«

Dr. Christoph Grote, Senior Vice President Electronics & Software bei der BMW Group, betonte in seiner Keynote während des diesjährigen ITF 2024, wie wichtig eine Zusammenarbeit für die Automobilindustrie ist und welche Rolle Halbleiter auch in Zukunft spielen werden.

Klar, es wird viel darübergeschrieben, dass die Elektromobilität die Automotive-Welt umgekrempelt hat. Aber aus Grotes Sicht sind die Veränderungen bei Weitem nicht so groß wie die, die die Einführung der Elektronik im Fahrzeug zur Folge hatte, und das »sowohl im Hinblick auf die Technologie als auch auf die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie«. Damals waren die Halbleiter eine der treibenden Kräfte, »manchmal zum Nachteil der Software«, so Grote weiter. Er ist überzeugt, dass Halbleiter auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Fahrzeug spielen werden, dieses Mal allerdings »hoffentlich in Zusammenarbeit mit der Software«.

Software-Reuse ist zwingend erforderlich

Dass er das Thema »Software« so betont, liegt daran, dass er in der Software beziehungsweise in der Wartung der Software eine der größten Herausforderungen für die Automobilindustrie sieht. Und das hat seine Gründe: Laut seiner Aussage verfügt die BMW Group über die größte Flotte, die mithilfe von OTA-Software-Updates (Over The Air) kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht wird. Er spricht von knapp 8 Mio. Fahrzeugen über alle drei Brands (Mini, BMW und Rolls-Royce), mit über 45 Modellen und drei verschiedenen Antriebsarten (BEV, PHEV und ICE), bei denen die Software in allen Funktionsbereichen – Infotainment, Antrieb, ADAS, Laden und Security – stetig aktualisiert wird, »keine triviale Aufgabe«, so Grote weiter. Insgesamt hat die BMW Group seit 2019 über 120 Upgrades durchgeführt und damit neue Funktionen und Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in die Fahrzeuge gebracht. »Die ganze Prozedur dauert etwa 20 Minuten. Dieser Teil der Gleichung ist also so gut wie gelöst«, so Grote weiter.

Jobangebote+ passend zum Thema

Was bislang noch nicht gelöst ist, ist die Frage, wie man mit dem Software-Thema über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeugs umgeht. Und die ist lang – bei einem Elektrofahrzeug sind das rund vier Jahre Produktionsdauer, plus zirka zehn Jahre Wartung. Eine lange Zeit, die wiederum bedeutet, dass beispielsweise Speicherkapazität oder Rechenleistung um den Faktor 128 zunehmen müsste, »das wird eindeutig nicht von der Hardware unterstützt«, so Grote. Das Problem wird noch durch zwei weitere Punkte verschärft. Erstens achten die Software-Entwickler aus der Sicht von Grote viel zu wenig darauf, effizienten Code zu entwickeln – ein Kritikpunkt, der von vielen anderen geteilt wird. Zweitens: Künstliche Intelligenz – diese Technologie wandert bekanntermaßen ebenfalls verstärkt in die Fahrzeuge, was den Bedarf an Speicher- und Rechenkapazität zusätzlich erhöht. Die Folge: immer mehr Software wandert ins Fahrzeug. Grote macht es an einem Beispiel deutlich: »Im Jahr 2018 betrug die Größe des Software-Images eines BMW gut 5 GB, in der nächsten Generation, sprich: 2025, sind es bereits 40 GB.«

Damit stellt sich für ihn die dringende Frage, wie Software-Kompatibilität und Leistungsskalierung zwischen den Hardware-Generationen unterstützt werden können. Für BMW sei es immer wichtig gewesen, entwickelte Software von Generation zu Generation weiterzugeben. »Eine Neuentwicklung aller vorhandenen Software-Assets ist einfach wirtschaftlich nicht machbar und geht auch zulasten von neuen Funktionen«, betont Grote. Um dieses Problem zu adressieren, habe BMW die Zusammenarbeit mit Partnern forciert, denn damit könnten Interoperabilität und Standards gefördert werden. Ein Ansatz mit Erfolg: Laut seiner Aussage gibt es bei BMW einige Steuergeräte, die bereits über vier Generationen weiterentwickelt wurden und bei denen der Code in allen Generationen wiederverwendet wurde.

Zonen-Architektur

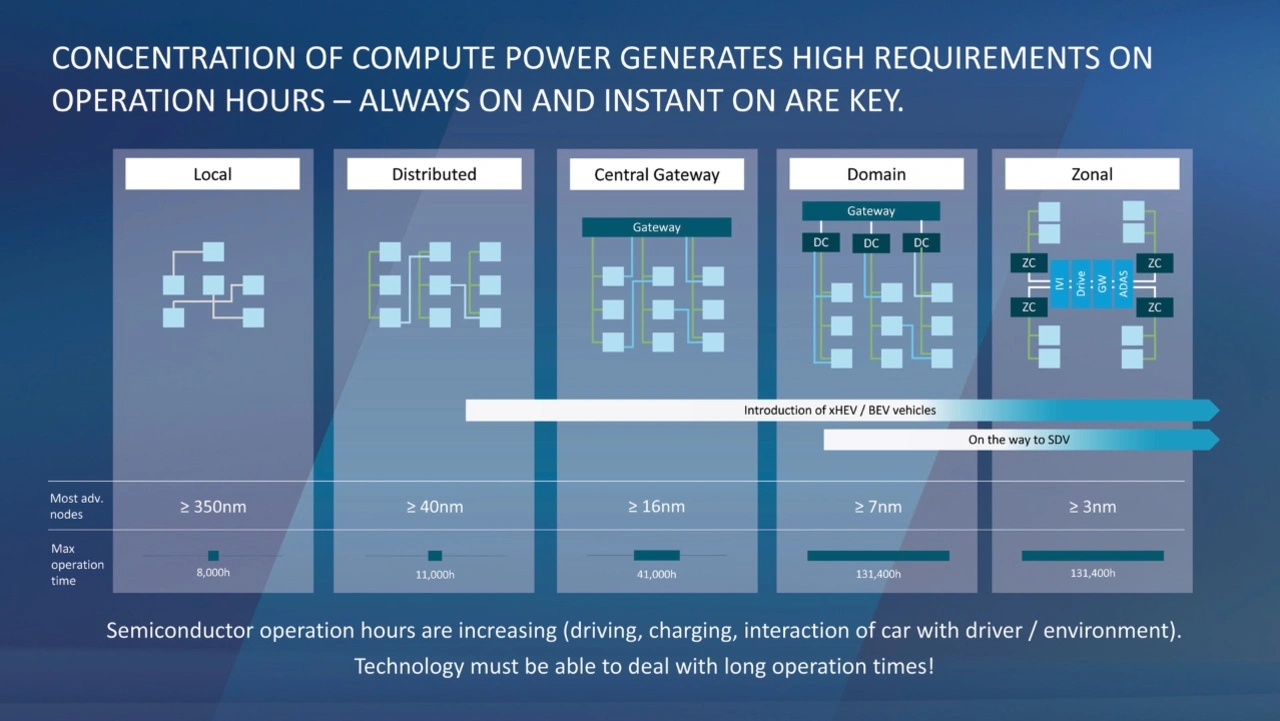

Die E/E-Architekturen in den Fahrzeugen verändern sich bekanntermaßen grundlegend. Nutzen die meisten der heutigen Fahrzeuge noch eine Domänen-Architektur mit Gateway und Domänen-Controllern, stehen Fahrzeuge mit Zonen-Architektur bereits in den Startlöchern. Diese Architektur kommt auch in der sogenannten neuen Klasse von BMW zum Einsatz, die für 2025 geplant ist.

Diese Zonen-Architektur hat enorme Auswirkungen. So hat BMW beispielsweise bei der neuen Generation eine viel klarere Trennung zwischen zentralen Teilen und Peripherie erreicht, »wir haben viel aufgeräumt, das gilt insbesondere in den Bereichen Logik und Power«, betont Grote. Die zentrale Recheneinheit sitzt bei den Fahrzeugen zentralisiert in der Mitte, aber auch das Nervensystem und das Power-Management haben sich im Vergleich zur bisherigen Domänen-Architektur stark verändert. Grote weiter: »Der gesamte Kabelbaum ist um etwa 30 Prozent geschrumpft.«

Und allen, die eine weitere radikale Reduktion anfordern, erteilt er eine Abfuhr: »Manche glauben, dass ein gutes Auto ein Auto mit Gehirn und ohne Nervensystem ist, das ist aber nicht wahr.« Man müsse sich einfach den Menschen als Vorbild nehmen: Auch beim Menschen laufen zeitkritische und sicherheitskritische Aufgaben autonom in der Peripherie ab, komplexe Aufgaben werden zentral bearbeitet – und genau dieses Prinzip muss seiner Meinung nach auch im Fahrzeug berücksichtigt werden.

Doch zurück zu den bislang realisierten bzw. angedachten E/E-Architekturen – ganz klar, die Weiterentwicklung zur Zonen-Architektur verändert auch die Wertschöpfungskette. Früher hat der OEM das Auto gebaut und mit dem Tier-One zusammengearbeitet, der wiederum die Steuergeräte nach vorgegebenen Spezifikationen gebaut hat. Der Halbleiterhersteller stand in Kontakt mit den Tier-Ones, aber nur mit diesen Unternehmen. Grote betont, dass BMW diesen Pfad längst verlassen habe, aber auch der Rest der Branche verfolge dieselbe Richtung. »Heute schreiben die meisten technologiebewussten OEMs die Kern-Software in den zentralen Steuergeräten selbst. Und sie stehen in direkter Beziehung zu den Halbleiterherstellern«, so Grote weiter.

Halbleiterhersteller müssen neue Anforderungen erfüllen

Früher war der Halbleiteranteil, den die Unternehmen im Automotive-Markt erzielen konnten, für viele Anbieter vollkommen uninteressant. Das hat sich eindeutig geändert, heute adressieren selbst Unternehmen wie Intel oder Nvidia diesen Markt – die Wachstumsperspektiven sind auch wirklich attraktiv. Ein Punkt, der viele reizt, ist die benötigte Rechenleistung. Klingt gut, aber die höhere Rechenleistung ist kein Kriterium, das langfristig allein betrachtet werden kann. Laut Grote sind zum Beispiel die Betriebszeiten deutlich länger als früher. »In den letzten zwei Jahrzehnten sind die Betriebszeiten um einen Faktor von knapp 20 angestiegen«, so Grote. Dieser Anstieg ist einerseits auf die Ladevorgänge, andererseits darauf, dass immer mehr Steuergeräte die ganze Zeit wach sein müssen, zurückzuführen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, sind aus Grotes Sicht natürlich Qualität und Zuverlässigkeit über die Lebensdauer des Autos von entscheidender Bedeutung. Aber vielleicht seien auch völlig neue Konzepte erforderlich, beispielsweise in Form einer Gesundheitsüberwachung der Halbleiter.

Mit der höheren Rechenleistung geht leider auch die Leistungsaufnahme in die Höhe. In heutigen L4-Fahrzeugen auf der Straße ist die Leistungsaufnahme aus der Sicht von Grote völlig indiskutabel. Und der Hauptschuldige ist ganz klar der Zentralrechner. Also fordert er eine Architektur, die einerseits den Bedarf an Spitzenrechenleistung erfüllen kann, andererseits aber auch eine niedrige Durchschnittsleistungsaufnahme ermöglicht; »das ist das, was zählt«, so Grote weiter.

Zentralrechner – Platine, SoC oder Chiplet?

Die zentrale Recheneinheit kann über mehrere Wege realisiert werden. Eine Möglichkeit besteht in einer Leiterplatte, auf der diverse Komponenten bestückt wurden. Ein Ansatz, der der Automobilindustrie überhaupt nicht fremd ist; geht es aber um die Realisierung von Zentralrechner-Einheiten, erteilt Grote diesem Ansatz eine ganz klare Abfuhr. Dieser Ansatz sei alles andere als leistungseffizient; darüber hinaus könne er zum Hemmschuh in der Entwicklung werden. KI benötige eine hohe Bandbreite, ein Punkt, der sich auf einer Platine nur unzureichend umsetzen lässt, das »kann uns auf lange Sicht beim Softwaredesign sehr behindern«, so Grote weiter. Die zweite Variante ist ein monolithischer Ansatz, bei dem alles auf einem Chip integriert wird. Aber auch hier ist Grote skeptisch. Das wäre zwar eine Möglichkeit für Fahrzeuge im Einstiegssegment, aber die Forderung nach Skalierbarkeit über alle Klassen hinweg werde nicht erfüllt. Ein Zentralrechner für das Einstiegssegment in Form eines monolithischen Ansatzes mag machbar sein, aber in den Fahrzeugen der oberen Klassen ist dieser Ansatz nicht umsetzbar, die Die-Fläche wird viel zu groß und damit unwirtschaftlich. Dass ein OEM zwei unterschiedliche Ansätze über alle Fahrzeugsegmente hin verfolgt, hält Grote für nicht zielführend, die architektonische Konsistenz über alle verschiedenen Fahrzeugklassen ist für ihn unabdingbar.

Bleibt noch die Chiplet-Variante, die aus der Sicht von Grote im Vergleich zu den bisher genannten gleich mehrere Vorteile aufweist. Zum einen werden die einzelnen Chiplets in ihrer Fläche kleiner und damit wirtschaftlicher, selbst für die anspruchsvollen Fahrzeuge im Premiumsegment. Zum anderen lassen sich über diesen Ansatz auch widersprüchliche Anforderungen an die Prozesstechnologie für verschiedene Chiplets leichter umsetzen – und die ergeben sich quasi zwangsweise, denn einerseits sind zukünftig leistungsstarke Recheneinheiten gefordert, aber auch in Zukunft seien Einheiten für traditionelle Aufgaben gefragt. Außerdem könnten damit die extremen Bandbreitenanforderungen, die eine zukunftssichere Rechenarchitektur braucht, insbesondere in Hinblick auf KI, erfüllt werden. »Über Chiplets ist eine Spezialisierung nach dem Gesichtspunkt »wer liefert welches Chiplet« möglich. Wir glauben langfristig nicht an ein One-Stop-Shopping und befürchten, dass ein One-Stop-Shopping grundsätzlich die Entwicklung eines lebendigen Ökosystems behindern wird«, erklärt Grote. Liefert ein Halbleiterunternehmen alle Chiplets, bedeutet das automatisch sehr hohe NRE-Kosten für den Anbieter. Dem gegenüber steht die Tatsache, dass der TAM (Total Addressable Market) für Auto-Chiplets zwischen 2030 und 2033 doch eher begrenzt sein wird, sodass die Geschäftsbedingungen alles andere als einfach werden, was wiederum aus der Sicht von Grote die Markteinführung negativ beeinflusst.

»Es wäre besser, wenn wir uns in Richtung eines Chiplet-basierten Ökosystems mit mehreren Anbietern entwickeln würden. Eine offene Architektur würde es möglich machen, die Kosten zu teilen, aber auch einige Möglichkeiten für die Halbleiterindustrie eröffnen. Für die größeren Halbleiterunternehmen würde dies die Widerstandsfähigkeit erhöhen und auch einen stärkeren Fokus bedeuten. Für die kleineren Halbleiterunternehmen wiederum sinken die Einstiegsbarrieren. »Für uns als Kunden der Halbleiterbranche wiederum bietet dieser Ansatz Skalierbarkeit und Kontinuität im KI-Bereich. Deshalb treiben wir diesen Ansatz voran«, so die Überzeugung von Grote.

To-Do-Liste

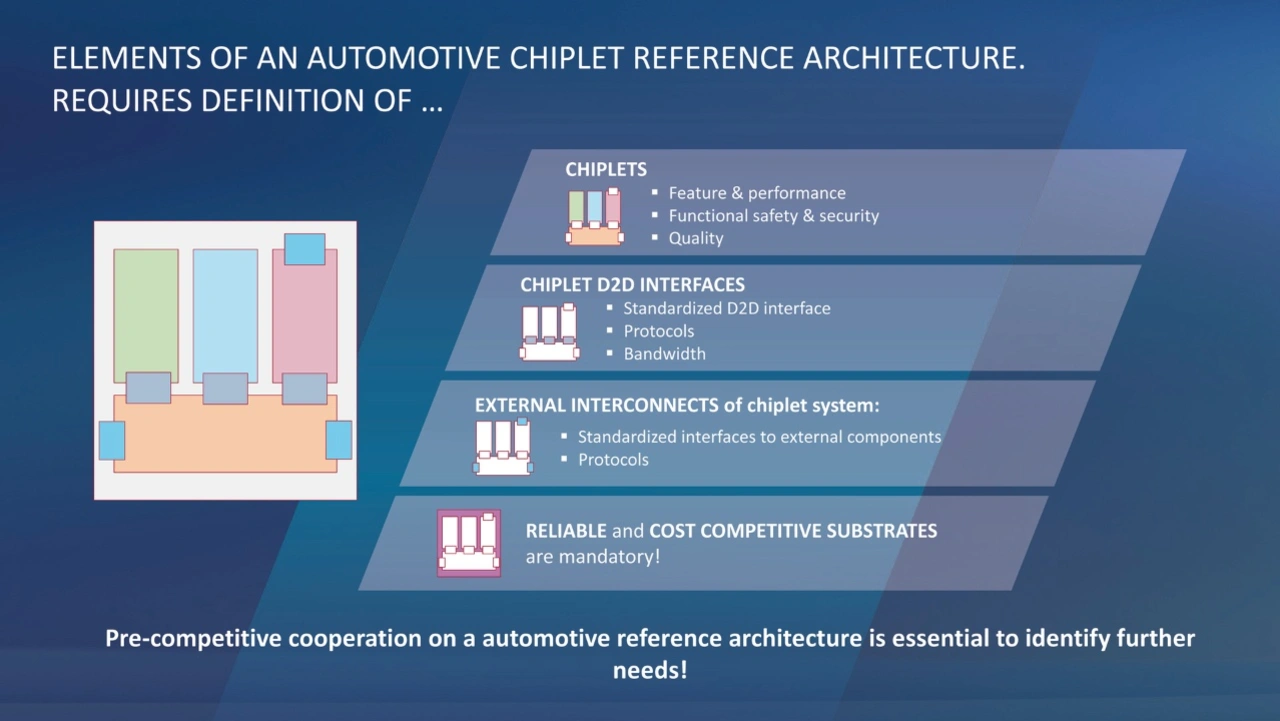

BMW steht bekanntermaßen nicht allein da, wenn es um Chiplets für die Automobilindustrie geht. Bereits im letzten Jahr hat das Imec eine entsprechende Initiative angekündigt, die von vielen Unternehmen in diesem Umfeld unterstützt wird – Bosch hatte eine spannende Keynote zu diesem Thema gehalten. Grote betont aber auch jetzt noch, dass beim Chiplet-Ansatz diverse Aufgaben adressiert werden müssen. Denn ein Chiplet-Ansatz per se sei nicht des Rätsels Lösung, einfach »nur ein paar Chiplets auf einem Substrat zusammenzubringen reicht nicht. Es ist eine Zusammenarbeit notwendig, die viele der entscheidenden Fragen adressiert«, so Grote weiter. Dazu zählt er beispielsweise Fragen nach den notwendigen Funktionseinheiten auf den Chiplets, nach der erforderlichen Rechenleistung, aber auch Fragen in Hinblick auf funktionale Sicherheit und Security; dazu kommen natürlich auch Fragen, die die Qualität anbelangen. Grote weiter: »Wir brauchen eine Referenzarchitektur für die Automobilindustrie, die von allen geteilt wird, sodass wir alle zusammen damit arbeiten können. Diese Referenzarchitektur sollte die Leistungsparameter definieren, die notwendig sind, einschließlich KI und Grafik. Sie sollte aber auch die Schnittstellen von Chiplet zu Chiplet auf eine skalierbare Weise definieren. Und sie sollte auch die externen Schnittstellen festlegen, die in manchen Fällen automobilspezifisch sind, weil sie zum Beispiel Echtzeitanforderungen beinhalten.

Darüber hinaus müssen die genutzten Substrate kosteneffizient und vor allem über die gesamte Lebensdauer extrem zuverlässig sein«, so Grote. Außerdem müssten die verschiedenen Player entlang der Wertschöpfungskette Fragen auf Systemebene klären. Dazu zählt Grote beispielsweise das integrierte Power-Management oder das Wärme-Management eines solchen Chiplets, aber auch, welche Prüfkonzepte allgemein akzeptiert würden. Grote: »Ich denke, all diese Fragen eignen sich hervorragend für eine vorwettbewerbliche Zusammenarbeit. Das ist ein Grund, warum wir uns entschieden haben, dass das Imec der beste Ort ist, um diese vorwettbewerbliche Zusammenarbeit umzusetzen. BMW war schon immer sehr daran interessiert, technologisch ganz vorne mitzuspielen. Aber wir versuchen nie, Dinge allein umzusetzen, wir wollen immer ein Teil eines Ökosystems sein. Und deshalb ist das Automotive-Chiplet-Programm vom Imec der perfekte Ort, um mit anderen Unternehmen der Automotive-Industrie zusammenzukommen. Dementsprechend haben wir eine Absichtserklärung mit dem Imec unterzeichnet, denn das Imec bietet eine entscheidende Voraussetzung: Hier gibt es eine wunderbare Mischung aus technischer Kompetenz, das hat das ITF 2024 wieder einmal gezeigt, plus die Tatsache, dass sich beim Imec Unternehmen vernetzen, die technologisch führend sind und auch in Zukunft sein wollen, eine Grundeinstellung, die entscheidend ist, um professionell und ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten.«