Ein Kompromiss mit Vorteilen

Operationsverstärker mit komplementären Eingangsstufen

Die Definition der Bezeichnung »Rail-to-Rail« zur Charakterisierung von Eingangsstufen hat sich seit der Erfindung des Operationsverstärkers verändert. Was aber sagt der Begriff »Rail-to-Rail« aus, und worauf sollten Schaltungsentwickler bei solchen Operationsverstärkern achten?

Operationsverstärker (OPV), die in den 1970er-Jahren entwickelt wurden, arbeiteten meist mit symmetrischen Versorgungsspannungen, z.B. ±15 V und massebezogenen Signalen. Fortschritte brachten OPVs hervor, die mit einer unipolaren Versorgungsspannung auskommen und deren Eingänge im Gleichtaktbetrieb die negative Versorgungsspannung einschließen, sodass auf eine bipolare Versorgungsspannung verzichtet werden konnte. Inzwischen, Jahrzehnte später also, benötigen viele Schaltungen deutlich niedrigere Versorgungsspannungen von beispielsweise 5 V oder 3,3 V. Die kleinere Versorgungsspannung erfordert in der Regel Gleichtaktspannungen, die sich sowohl auf die negative als auch auf die positive Versorgungsschiene erstrecken, sie werden als OPV mit Rail-to-Rail-Eingang bezeichnet.

Entwicklungsingenieure meinen häufig, dass OPVs mit Rail-to-Rail-Eingang einen linearen Eingangsbereich haben, dass sich also der eingangsseitige Gleichtaktbereich bis an die beiden Versorgungsspannungen – oder sogar etwas über diese hinaus – erstreckt, ohne dass sich die Spezifikationen ändern. Leider trifft diese Annahme jedoch nicht immer zu.

Beim Betrieb mit Gleichtaktspannungen in der Nähe der positiven Versorgungsspannung legen Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Eingängen oftmals schlechtere Spezifikationen an den Tag, z.B. Offsetspannung, Rauschen oder Bandbreite. Außerdem gibt es OPVs, die zwar nicht als Rail-to-Rail-OPV gelten, aber dennoch – wenn auch mit Abstrichen an den Spezifikationen – mit höheren Gleichtaktspannungen am Eingang eingesetzt werden können.

Jobangebote+ passend zum Thema

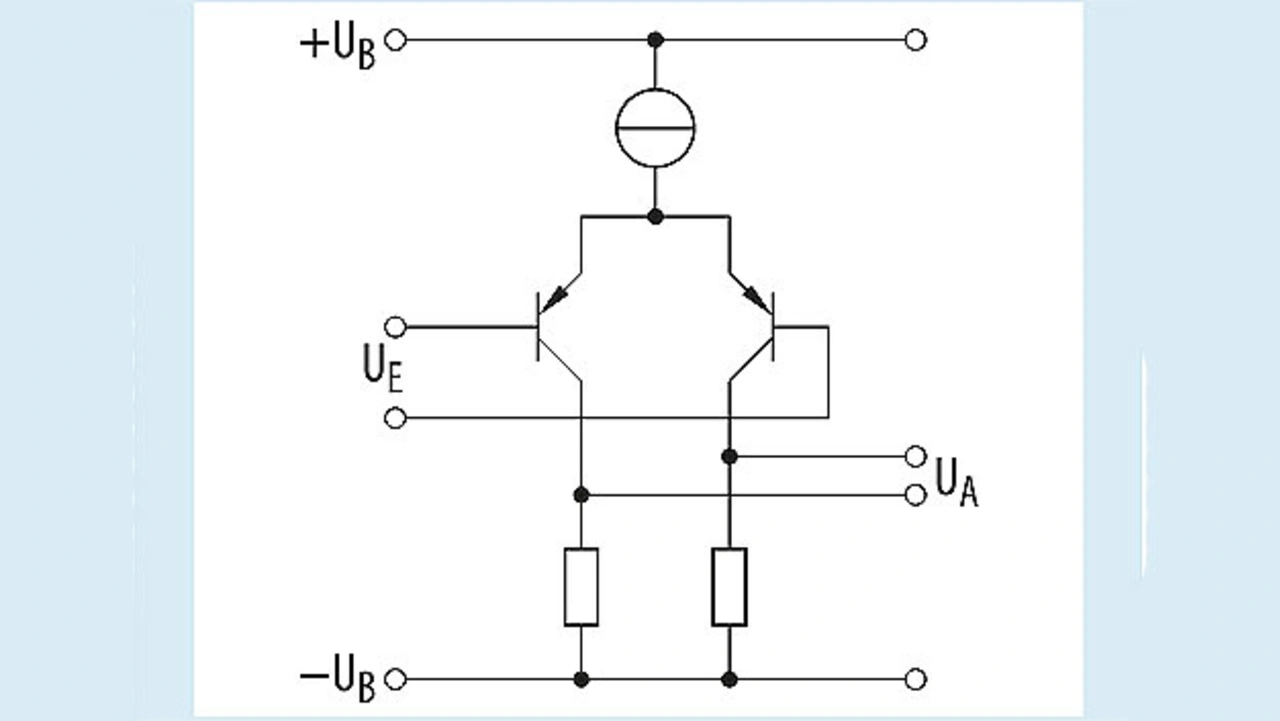

Traditionelle OPV-Eingangsstufe mit PNP-Transistoren

Bild 1 zeigt das vereinfachte Schaltbild einer traditionellen, mit PNP-Transistoren bestückten Eingangsstufe. Bei Eingangsstufen dieser Art schließt der Gleichtaktspannungsbereich meist –UB mit ein, reicht aber nur bis auf 1 V oder 2 V an +UB heran. Als solche Bauelemente erstmals eingeführt wurden, bezeichnete man sie als Operationsverstärker für eine unipolare Versorgungsspannung, weil ihr eingangsseitiger Gleichtaktspannungsbereich –UB einschloss. Entwickler konnten deshalb den –UB-Anschluss mit Masse verbinden und dennoch massebezogene Eingangssignale verarbeiten.

Die sogenannte Phasenumkehr ist ein Problem, das bei Verstärkern mit dieser Architektur im Verbund mit JFETs und einigen BiFETs häufig auftrat. Das Phänomen tritt auf, wenn die Gleichtaktspannung am Eingang den linearen Arbeitsbereich des Verstärkereingangs überschreitet, der nicht unbedingt größer als der Versorgungsspannungsbereich ist. Verlässt die Gleichtaktspannung den linearen Arbeitsbereich, erhält einer der Transistoren in der Eingangsstufe nicht mehr die richtige Vorspannung und verursacht damit eine Inversion der Ausgangsspannung.

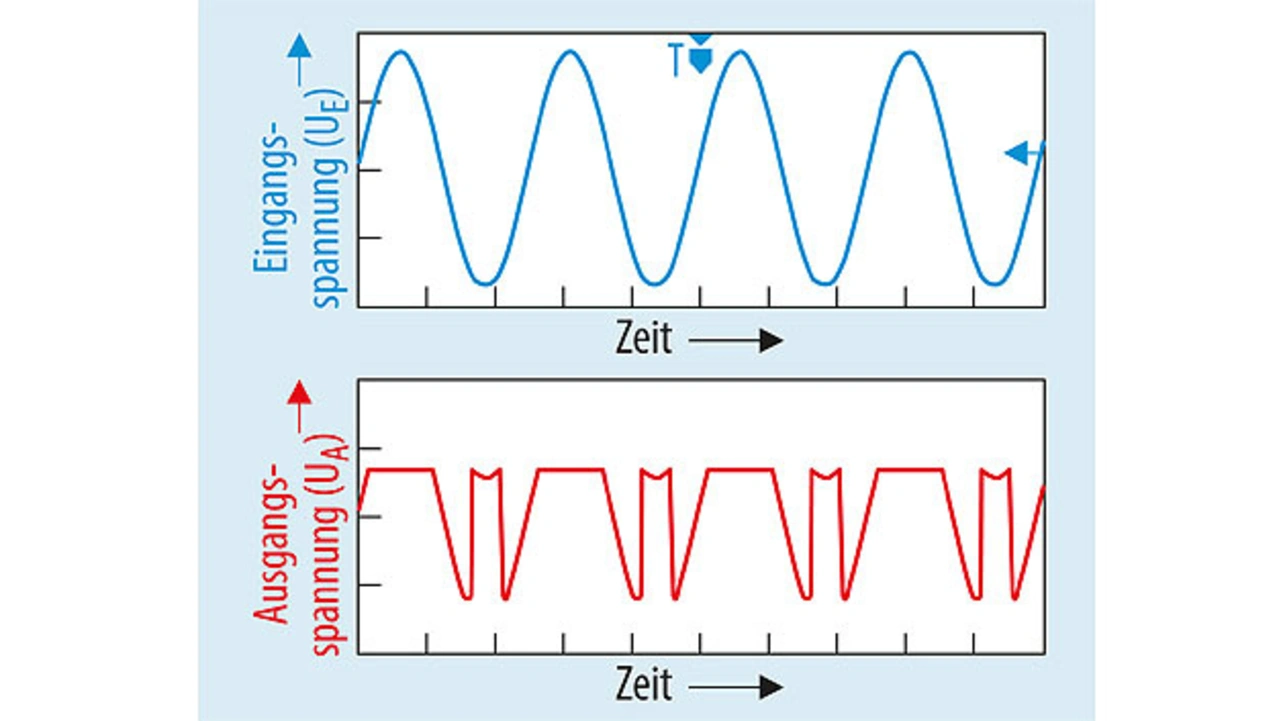

html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-2.html?aid=168771">Bild 2 gibt die Eingangs- und Ausgangsspannung eines Verstärkers wieder, bei dem es zu einer Phasenumkehr kommt. Die Inversion der Ausgangsspannung ist deutlich zu sehen, sobald die Gleichtaktspannung am Eingang die Gleichtaktspannungsgrenzen des Bausteins überschreitet.

Eine Technik zur Eindämmung dieses Problems besteht darin, den OPV als invertierenden Verstärker zu beschalten, damit sich die Gleichtaktspannung nicht mit der Eingangsspannung ändert.

Ebenfalls häufig angewandt wird ein anderes Verfahren, bei dem ein Widerstand in Reihe zum Eingang geschaltet wird, um den Strom zu begrenzen, und Schottky-Dioden zwischen den Eingang und die Versorgungsspannungen geschaltet werden. Diese Begrenzerschaltung sorgt dafür, dass die Eingangsspannung nicht um mehr als die Dioden-Schwellenspannung über die Versorgungsspannungen hinausreicht.

Diese Technik ist jedoch nicht unbedingt effektiv bei OPVs, deren Gleichtaktspannungsbereich deutlich kleiner und innerhalb des von den Versorgungsspannungen definierten Bereichs ist. Außerdem sind dafür externe Bauelemente erforderlich, die zusätzlich Platz auf der Leiterplatte benötigen und zusätzliche Kosten verursachen.

Komplementäre Eingangsstufe gegen Phasenumkehr

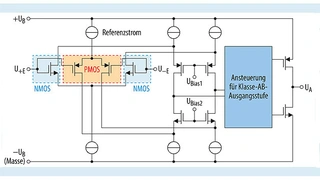

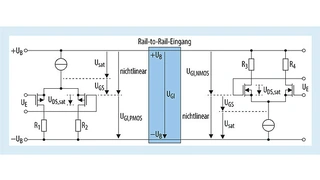

Die Phasenumkehr bei Verstärkern lässt sich intern vermeiden, indem die Eingangsstufe des Verstärkers mit einem Paar komplementärer Transistoren bestückt wird. Hierbei werden zwei PMOS- und zwei NMOS-FETs für die differenziellen Eingänge eingesetzt, wie das vereinfachte Schaltbild in html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-3.html?aid=168771">Bild 3 zeigt.

Komplementäre Eingangsstufe u. differenzielle Eingänge, Bilder 3-5

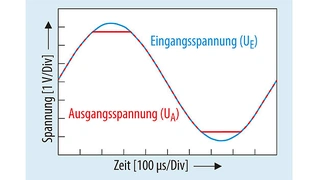

Von der traditionellen Eingangsstufe unterscheidet sich diese Schaltung durch das zusätzliche NMOS-FET-Paar. html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-4.html?aid=168771">Bild 4 gibt ein Diagramm aus einem Datenblatt eines modernen OPVs mit komplementärer Eingangsstufe wieder, bei dem es zu keiner Phasenumkehr kommt.

Gleichtaktbereich bei komplementären differenziellen Eingängen

Bei komplementären Eingängen darf die Gleichtaktspannung bis über die Versorgungsspannungen hinausreichen, ohne dass es zu einer Phasenumkehr kommt. Die PMOS-FETs lassen in diesem Fall den Betrieb bis etwas unter die negative Versorgungsspannung zu, die NMOS-FETs dagegen erlauben den Betrieb bis etwas über die positive Versorgungsspannung hinaus.

Wenn die eingangsseitige Gleichtaktspannung von –UB ausgehend ansteigt, gehen die PMOS-FETs in den Sperrbereich und der Eingang wechselt zu den NMOS-FETs, mit denen der Betrieb bis über die positive Versorgungsspannung hinaus möglich ist. html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-5.html?aid=168771">Bild 5 veranschaulicht, wie dieser Übergang vonstattengeht.

Der lineare Bereich des PMOS-FET-Paars am Eingang lässt sich mithilfe des zweiten Kirchhoffschen Gesetzes von der negativen Versorgungsspannung (–UB) zur Eingangsspannung (UE) und von der positiven Versorgungsspannung (+UB) zur Eingangsspannung (UE) berechnen. Gleichung 1 gibt den linearen Bereich des PMOS-FET-Paars wieder:

und

Auf die gleiche Weise wird der lineare Bereich des NMOS-FET-Paars berechnet:

und

Da die Eingangsstufe sowohl PMOS- als auch NMOS-FETs enthält, lässt sich durch Kombinieren von Gleichung 1 und Gleichung 2 der lineare Eingangs-Gleichtaktbereich des komplementären Eingangs berechnen:

und

Der Wechsel vom PMOS-FET-Paar zum NMOS-FET-Paar – Übergangsbereich genannt – hat eine Veränderung des Verhaltens zur Folge, da die Eigenschaften der PMOS-Transistoren nicht genau mit jenen der NMOS-Transistoren übereinstimmen.

Wenn sich die Eigenschaften der PMOS- und der NMOS-FETs stärker unter-scheiden, sind die Spezifikationen des OPVs im oberen Teil des Gleichtaktbereichs deutlich schlechter als im unteren Teil. Derartige Operationsverstärker werden normalerweise nicht unter der Bezeichnung »Rail-to-Rail« vermarktet, können aber dennoch Rail-to-Rail-Eingangssignale verarbeiten, ohne dass es zu einer Phasenumkehr kommt.

Zwei Beispiele für solche OPVs sind der OPA171 [1] (36 V) und der OPA376 [2] (5 V) von Texas Instruments. Der OPA171 wird als Verstärker für den Betrieb an einer unipolaren Versorgungsspannung angesehen, weil sein Gleichtaktbereich die negative Versorgungsspannung einschließt. Allerdings kann sich der Gleichtaktbereich in positiver Richtung nur bis auf etwa 2 V an die positive Versorgungsspannung annähern, bevor es zu einer deutlichen Verschlechterung der Spezifikationen kommt.

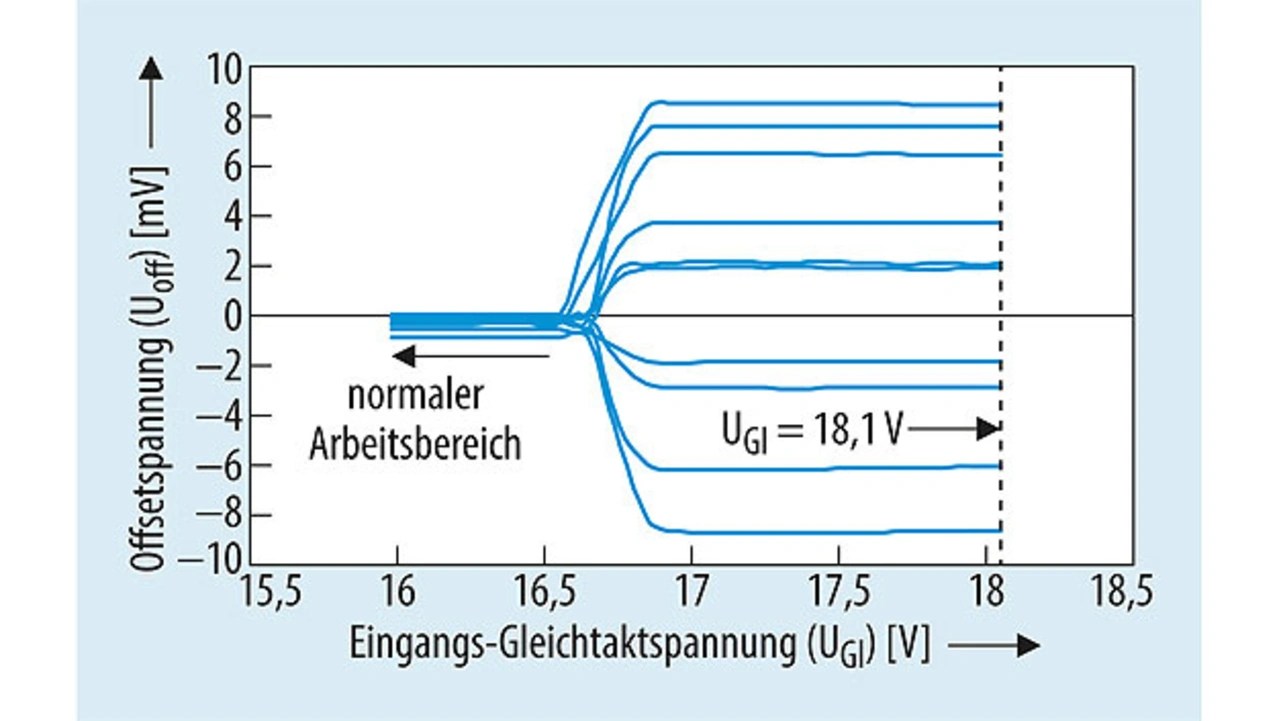

Wie sich die Offsetspannung in Abhängigkeit von der Gleichtaktspannung ändert, zeigt html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-6.html?aid=168771">Bild 6 am Beispiel des OPA171. Zu beachten ist die dramatische Zunahme der Offsetspannung, wenn die Gleichtaktspannung vom PMOS- auf das NMOS-FET-Paar wechselt.

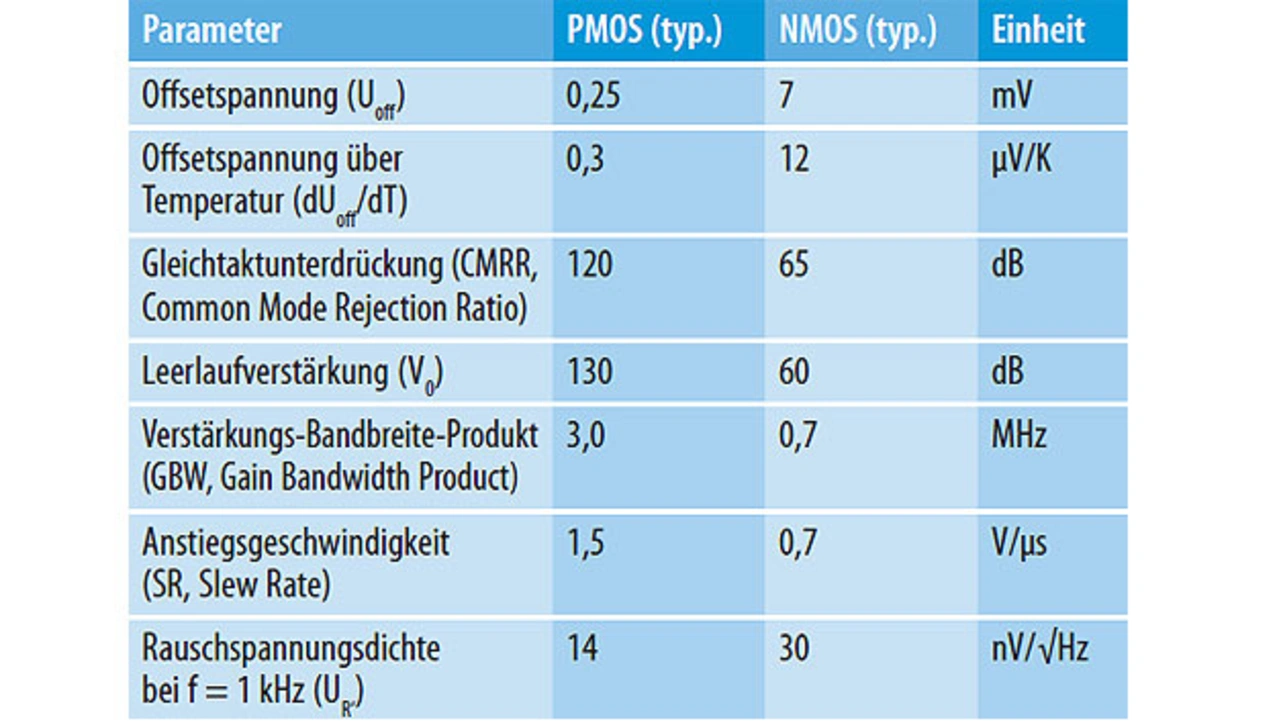

In der html?aid=168771" href="https://www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/bilder/uebersicht-der-bilder-und-tebellen-8429-Bild-10.html?aid=168771">Tabelle werden weitere Parameter des OPA171 im PMOS- und im NMOS-Bereich miteinander verglichen. Die Leistungsfähigkeit des OPVs hinsichtlich seiner statischen und dynamischen Kenndaten verschlechtert sich in der NMOS-Region. Allerdings verhindern die NMOS-FETs dennoch, dass eine Phasenumkehr auftritt.

- Operationsverstärker mit komplementären Eingangsstufen

- Besser: OPV mit abgestimmten Komplementär-FETs

- Übersicht der Bilder und Tabellen