Analoges Front-End

Integriert, Standalone oder diskreter Aufbau?

Die höchste Integrationsstufe mag zunächst einmal als der Ansatz gelten, der am einfachsten ist. Aber es gibt beim AFE durchaus Gründe, auch dedizierte AFE-Produkte oder sogar diskrete Ansätze zu wählen.

Grundsätzlich kann jeder Baustein, der eine analoge Schnittstellenfunktion für einen separaten digitalen Controller ausführt, als analoges Front-End (AFE) bezeichnet werden. Selbst ein Operationsverstärker (OPV) erfüllt diese Aufgabe. In der Praxis ist der Begriff jedoch einem höher integrierten Bauteil vorbehalten, das mehrere Funktionen oder mehrere Kanäle kombiniert, um eine umfassende Schnittstelle für eine bestimmte Anwendung zu schaffen. Die meisten AFEs enthalten eine Kombination aus einem oder mehreren programmierbaren Verstärkern (PGAs), Analog-Digital-Wandlern (ADCs) und digitalen Schnittstellen (SPI, I2C oder ähnliche Standards). Die Verstärker bereiten die Analogsignale auf, die ADCs wandeln sie in eine digitale Form um, und die Schnittstelle übermittelt sie an ein anderes Bauteil auf der Platine. Dieser einfach klingende Vorgang ist in den meisten Elektronikgeräten von entscheidender Bedeutung, aber die Halbleiter-Implementierung dahinter kann sehr schwierig sein.

Was macht ein AFE?

Signalkonditionierung ist eine anwendungsspezifische Aufgabe. AFEs werden oft für eine einzelne Anwendung entwickelt. Die Details können variieren, aber die Grundaufgabe ist die gleiche: die für eine Funktion erforderliche spezielle Analogschaltung wird in einem IC untergebracht, um mit einem digitalen Controller zusammenzuarbeiten. Sowohl das AFE als auch der digitale Controller können separat ausgewählt werden – je nachdem, was für die Schaltungsanforderungen ideal ist.

In einem Fall kann die Signalkette mit einer Antenne beginnen, das AFE muss also möglicherweise das gewünschte Signal mithilfe eines Bandpassfilters selektieren, verstärken, im Bereich für eine A/D-Wandlung zentrieren, dann diese Wandlung durchführen, das Ergebnis serialisieren und es über SPI an einen digitalen Signalprozessor (DSP) senden. In einer anderen Anwendung kann der Eingang ein Sensor mit spezifischen Spannungs- und Stromfähigkeiten sein, die nicht mit einem typischen digitalen GPIO-Eingang kompatibel sind. In diesem Fall muss das AFE das Ausgangssignal des Sensors möglicherweise an einem Eingang mit niedriger Kapazität oder in einem ungewöhnlichen Spannungsbereich aufnehmen können, dieses filtern, skalieren, in eine digitale Form umwandeln und die Informationen über eine I2C-Schnittstelle an einen Mikrocontroller (MCU) weiterleiten. Einige Anwendungen erfordern vielleicht eine galvanische Trennung zwischen den Systemeingängen und dem digitalen Prozessor, der die Entscheidung trifft, was eine weitere Anforderung an die AFE-Signalkette stellt. In jedem Fall ist die Rolle des AFE dieselbe: Analogeingänge werden in Digitalausgänge umgewandelt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Welche Ansätze gibt es?

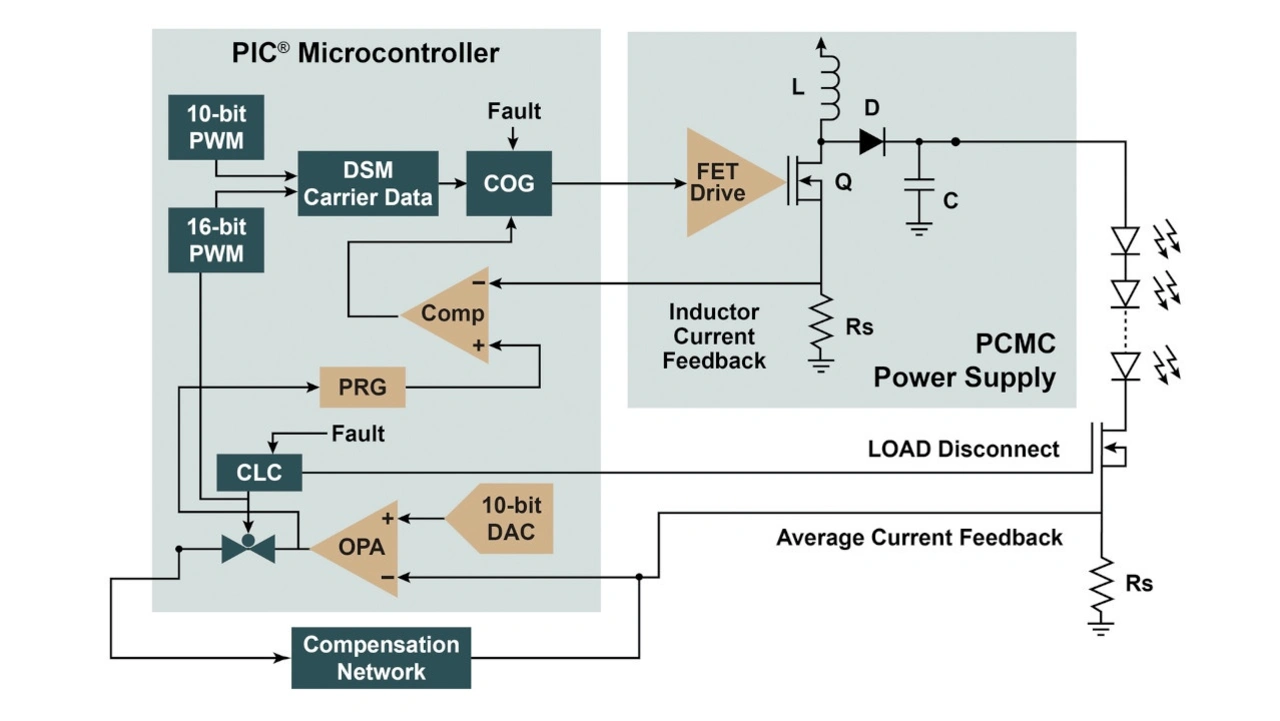

Aus der Sicht eines Systementwicklers sieht eine Ein-Chip-Lösung oft nach einer schnelleren Implementierung aus, und diese integrierten Lösungen gibt es ja auch wirklich. Denn einige MCUs oder DSCs (Digital Signal Controller) können mit ihren integrierten Funktionsblöcken auch ihr eigenes AFE bilden. Ein Beispiel ist der PIC16F1769, eine 8-bit-MCU mit einem 10-bit-ADC mit 12 Kanälen und zwei 10-bit-DACs. Dieser Baustein wurde offensichtlich so konzipiert, dass er seine eigene analoge Schnittstelle ausführt. Der Controller kann ein Schaltnetzteil für die LED-Treiber steuern, wobei alle analogen Steuersignale direkt in die MCU geleitet werden. Nur das Ausgangssignal muss durch einen MOSFET-Treiber geleitet werden. Für diese Schaltung war kein AFE erforderlich, und die Zahl externer diskreter Analogbauteile war minimal (Bild 1).

Für viele Systeme gibt es jedoch weder eine MCU noch einen DSP, der die Analogsignale direkt verarbeiten könnte, da es zu kostspielig wäre, solch einen Baustein herzustellen.

Dass das so ist, lässt sich einfach erklären: Analog-ICs werden mithilfe von analogen Prozesstechnologien gefertigt. Diese Technologien sind nicht die kleinsten oder schnellsten, aber sie verfügen über CMOS- und Bipolar-Transistoren, präzise Widerstände und Kondensatoren, die aufeinander abgestimmt werden können. Diese Prozesse zeichnen sich außerdem durch eine höhere Spannungsfestigkeit bei Spezialtransistoren und durch Isolationsgräben oder SOI-Schichten aus, um die Ausbreitung von Rauschen zwischen den Schaltkreisen zu verhindern. Diese Leistungsmerkmale erhöhen zwar die Wafer-Kosten, kommen aber den Anforderungen an die Analogfunktionen zugute, indem sie die Leistungsfähigkeit verbessern oder den Platzbedarf verringern. Damit ist klar: Analoge Eigenschaften sind typischerweise unabhängig von der Lithografie, sprich: Strukturgröße. So hängt beispielsweise die für ein abgestimmtes Widerstandsnetzwerk erforderliche Fläche mehr vom verfügbaren Widerstandsmaterial ab als von den kleinsten Strukturen – ein Dünnschichtwiderstand, der mit einem Prozess mit größeren Strukturen gefertigt wird, kann einen Polysiliziumwiderstand mit kleineren Prozessstrukturen in Bezug auf Genauigkeit, Abstimmung und erforderliche Siliziumfläche übertreffen.

Im Gegensatz dazu profitieren digitale Bauelemente vom kleinstmöglichen Transistor; diese Art der Skalierung wurde bislang mit dem Moore’schen Gesetz umschrieben – jede neue Prozessgeneration mit kleineren Strukturen übertrifft ihren Vorgänger, wenn es um das Verhältnis zwischen Kosten und Leistung geht.

Manchmal können mithilfe von »General-Purpose-Wafertechnologien« SoCs für eine bestimmte Anwendung realisiert werden. Aber dieser Ansatz kann unter der hohen Anzahl von Layern analoger Waferprozesse und unter den hohen Kosten pro Layer für fortschrittliche digitale Knoten leiden. Deshalb bestehen die »besten« Systemlösungen oft aus spezialisierten Chips: einem separaten Controller und einem separaten AFE.

Energiezähler sind ein Beispiel dafür, welche Kompromisse erforderlich sind

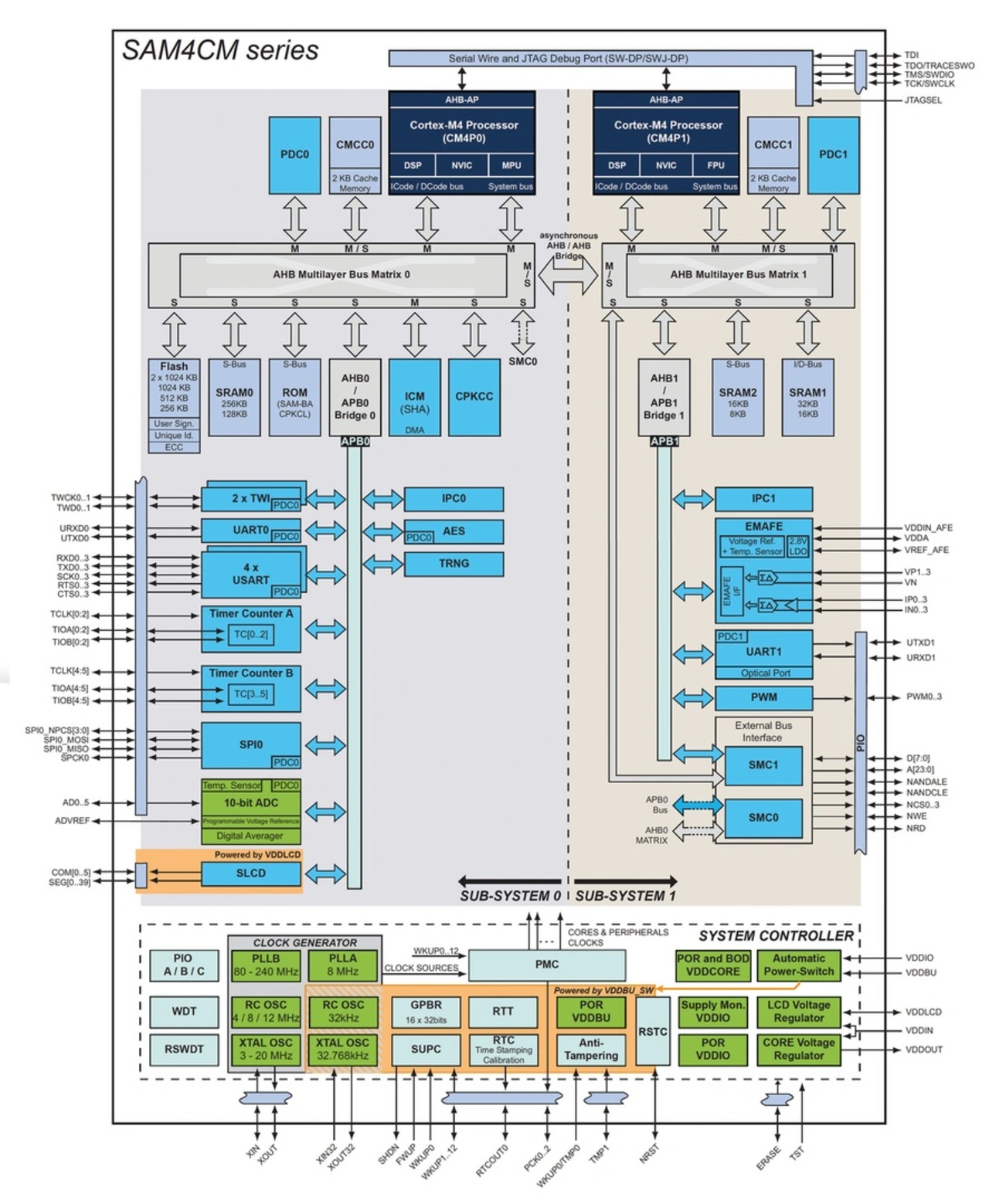

Für diese Art der Anwendung gibt es eine Reihe von Ansätzen, darunter integrierte SoCs, einen Multi-Chip-Ansatz mit AFEs oder Implementierungen mit diskreten Bauelementen. Als ein integrierter SoC-Ansatz kann die ATSAM4CM-Serie zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um Mikrocontroller mit einem Dual-Core-Cortex-M4-Prozessorkern, der mit allen relevanten Analogschaltungen ausgestattet ist, um einen Stromzähler der Klasse 0,2 (vereinfacht ausgedrückt: mit einer 0,2 Prozent genauen Messung) zu ermöglichen. Gleichzeitig ist eine Public-Key-Verschlüsselung integriert, um zu verhindern, dass jemand den Zähler hackt. Die vorhandenen Software-Bibliotheken für dieses SoC beschleunigen die Produktentwicklung. Werden alle integrierten Funktionen benötigt, stellt dieser Mikrocontroller in einem 14 mm x 14 mm großen Gehäuse eine ausgezeichnete Lösung dar (Bild 2).

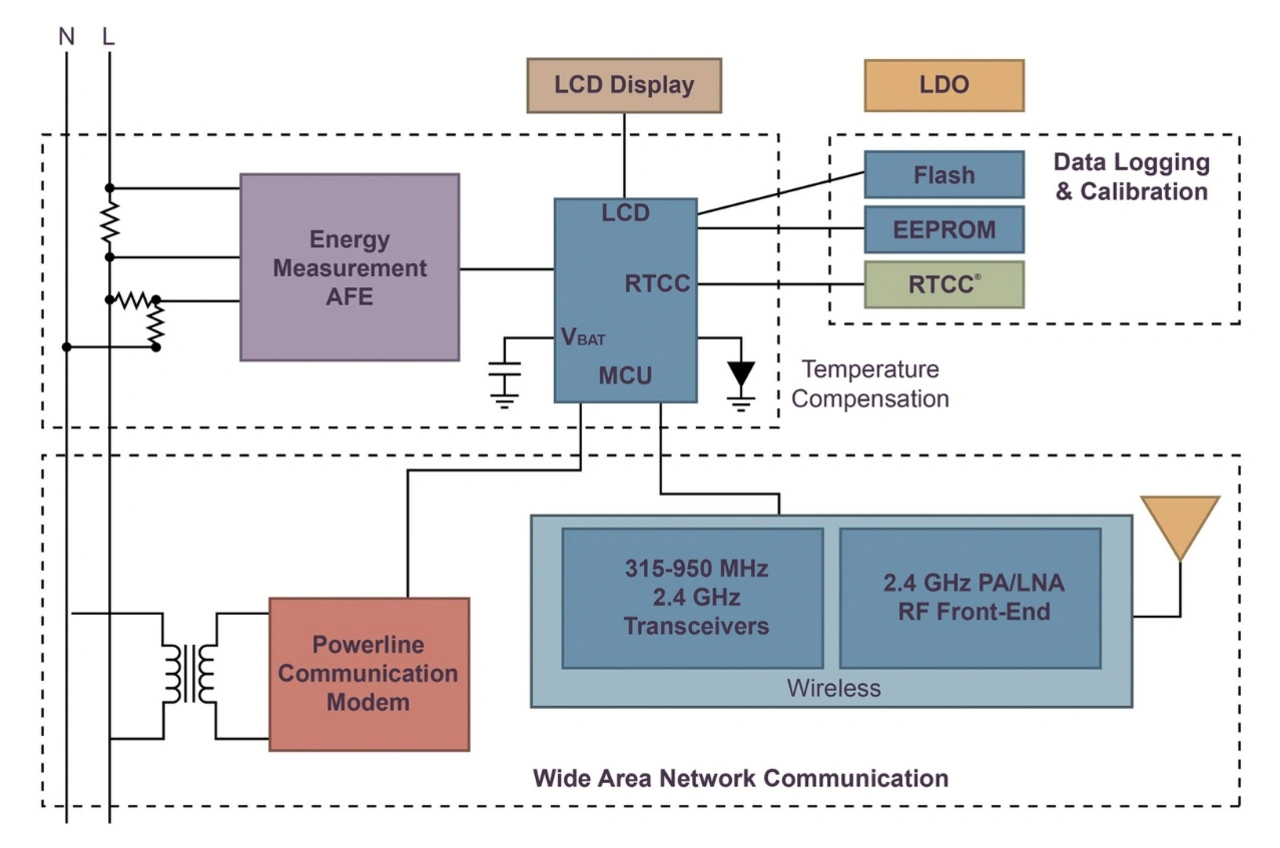

Dennoch, mit einer gut konzipierten Schaltung auf Basis des eigenständigen MCP3910 (AFE für Messanwendungen) kann ein Zähler der Klasse 0,1 (Genauigkeit von 0,1 Prozent) realisiert werden. Der MCP3910 sitzt in einem deutlich kleineren, 4 mm x 4 mm großen Gehäuse (Bild 3).

Die Spezifikationen dieser beiden Bausteine im Vergleich: Die Temperaturdrift der Referenz im AFE-Chip ist geringer (9 ppm/°C gegenüber 10 ppm/°C), die Auflösung des ADC ist höher (24 bit anstelle von 20 bit), der Dynamikbereich des ADC ist größer (112 dB statt 102 dB) und der Verstärkungsbereich der integrierten PGAs ist ebenfalls größer (bis zu 32-mal vs. bis zu 8-mal). Damit ist klar: Geht es um Analog-Spezifikationen, übertraf der dedizierte AFE-Chip jedes Mal das SoC.

Das ist natürlich kein fairer Vergleich, weil das Standalone-AFE einen zusätzlichen Mikrocontroller benötigt, um die Fähigkeiten des SoC zu erreichen. Darüber hinaus bedingt ein Multi-Chip-Ansatz zusätzliche Designanforderungen auf der Leiterplattenebene, die mit einem SoC vermieden werden (das gilt auch für die Implementierung von Security-Anforderungen). Auch wenn das Ergebnis weniger genau sein mag, sind die Analogfunktionen des SoC für einige Anwendungen vollkommen ausreichend, und dann wiegt die durch die Integration gebotene Einfachheit jede Leistungsverbesserung durch eine dediziertes AFE auf.

Diskreter Ansatz – wenn es einfach kein AFE gibt

Aber es geht nicht nur um Kompromisse, die ein integrierter Ansatz erforderlich macht; viele Anwendungen profitieren von einer vollständig diskreten Lösung für die Signalaufbereitung oder machen diesen Ansatz sogar erforderlich. Ein Beispiel ist eine On-Board-Ladeschaltung (OBC). Dieses gängige Modul in Elektrofahrzeugen zieht Strom aus einer typischen 120- oder 230-V-Wechselstromsteckdose im Haushalt und wandelt ihn in einen Gleichstrom (DC) um, um die Batterie zu laden.

Diese Ladeart unterscheidet sich von der einer Schnellladestation, bei der der Batterieladekreis direkt mit DC versorgt. Trotz der sogenannten geringeren Leistung wandelt ein typisches Modul mehr als 10 kW Wechselstrom in eine rund 800-V(DC)-Spannung um. Manchmal sind auch OBC-Module erwünscht, die eine bidirektionale Leistungswandlung ermöglichen. Damit kann die Energie in der Batterie dazu genutzt werden, um Wechselstrom (AC) in den Haushalt zurückzuliefern. Das macht die Leistungswandlung allerdings deutlich schwieriger. Denn die AC-Eingangsspannung und die Batteriespannung müssen ordnungsgemäß voneinander und von allem anderen isoliert werden. Der Controller benötigt dennoch Messungen dieser Analogsignale, um geregelte Ausgangssignale liefern zu können. Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Strom und Temperatur müssen gemessen werden und die Sensoren müssen galvanisch getrennt sein.

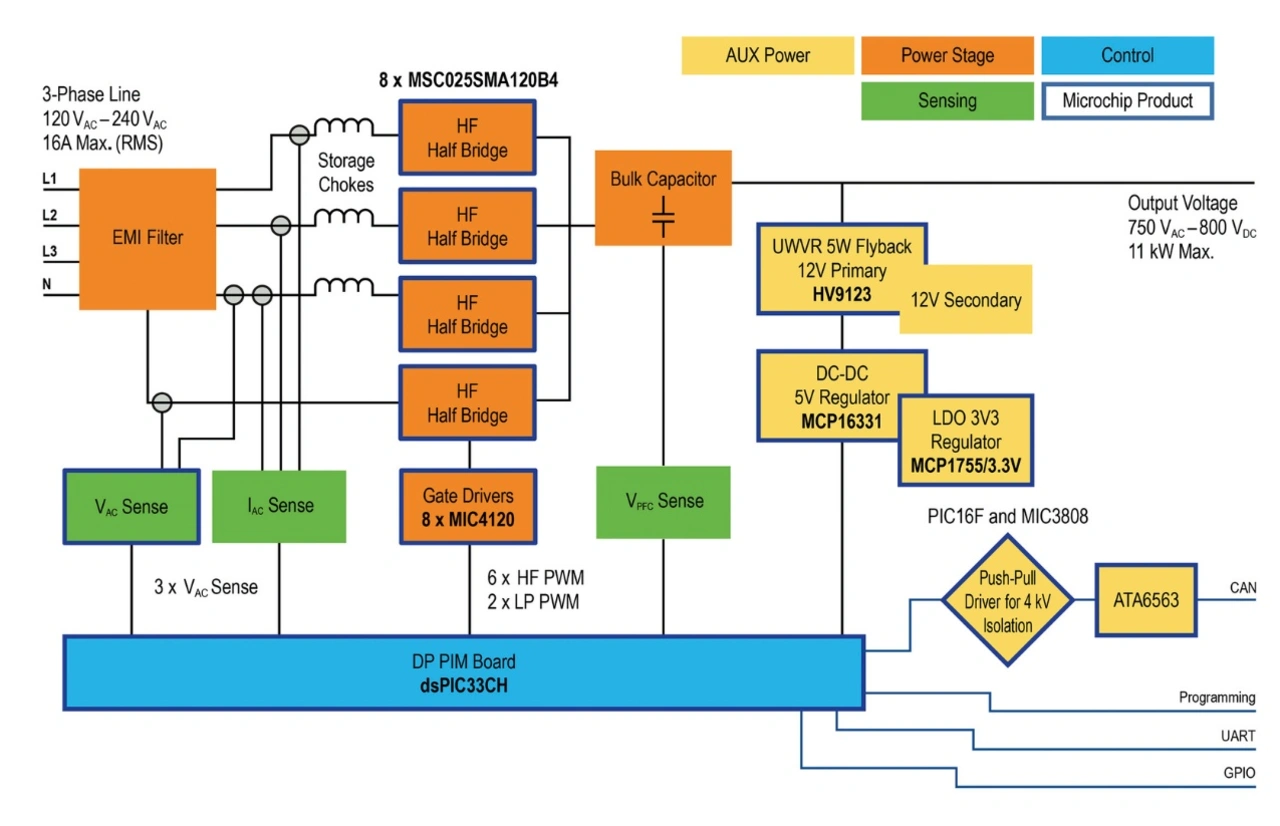

Im Fall des Microchip-Referenzdesigns für diese Anwendung (Bild 4) gibt es eine Messschaltung, die Spannungsteiler und Verstärker verwendet, um das Spannungssignal für einen DSP auf einer physisch von den anderen Steuerkreisen getrennten Platine aufzubereiten. Für die digitale Kommunikation zwischen der Messplatine und den Steuerkreisen kommen Optokoppler zum Einsatz.

Der Strommesskreis befindet sich ebenfalls an einer anderen Stelle, direkt im Strompfad auf der Hauptplatine. Sogar die Kommunikation aus dem Modul heraus wird über einen isolierten CAN-Bus realisiert. Bei dieser Anwendung wäre es schwierig, ein AFE für diese Signalaufbereitung zu erstellen: Die Spannungen sind hoch genug, um eine physische Trennung zu erfordern, und die Isolationsfähigkeit ist schwer zu integrieren.

Fazit

In der Halbleiterbranche ist klar ein Trend zu immer höherer Integration erkennbar. Für viele Anwendungen können SoCs eine kostengünstige oder unkomplizierte Lösung sein. In anderen Fällen bevorzugen Entwickler jedoch diskrete Bauelemente, um jederzeit die volle Kontrolle über jedes einzelne Signal auf der Leiterplatte zu haben. Zwischen diesen beiden Ansätzen gibt es zahlreiche Anwendungen, die von AFE-basierten Implementierungen profitieren können, da sie eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Platzbedarf und Flexibilität bieten.