Single-Board-Computer

Dem Raspberry Pi den Energiehunger austreiben

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Im Stromverbrauch günstig

Im Stromverbrauch günstig

Die im Stromverbrauch bisher günstigste Raspberry-Pi-Version ist mit 2,5 W Leistungsaufnahme das Modell A, welches über keinen LAN-Chip (Modell B: LAN9512), nur über einen (statt zwei) USB-Ports sowie über 256 MB (statt 512 MB) Arbeitsspeicher verfügt und dem Modell B (3,5 W) bei energierelevanten Applikationen deshalb vorzuziehen ist.

Die genaue Leistungsaufnahme hängt natürlich davon ab, welche Applikationen bzw. Aufgaben ausgeführt werden, wobei die genannten Reduzierungen des Modells A allerdings bereits zu einem durchschnittlich 30 % niedrigeren Verbrauch gegenüber dem Modell B führen. Angeschlossene Geräte wie eine Tastatur oder ein USB-Stick oder eine spezielle Elektronik tragen selbstverständlich ebenfalls zum Stromverbrauch bei, was bei der konkreten Anwendung mit zu berücksichtigen ist. Der Stromverbrauch des neuen Systems (Compute Module plus I/O-Board) konnte bisher noch nicht nachgemessen werden. Er sollte aber unter dem des Modell A (2,5 W) liegen, was einerseits für ein Embedded-System immer noch verhältnismäßig hoch ist, andererseits − für einen Einplatinencomputer mit einem Linux-Betriebssystem − als eher gering anzusehen ist.

Optimierungen

Die Höhe der Leistungsaufnahme hängt grundsätzlich von der Prozessorspannung, der Taktrate und auch vom Betriebssystem ab. In [2] ist erläutert, welche Maßnahmen welchen Einfluss auf ein Raspberry-Pi-System ausüben und wie sich bei einer geschickten Kombination der Parameter bis zu 18 % einsparen lassen. Dabei wurden die Linearregler, insbesondere der NCP1117, der für die Umsetzung von 5 V auf 3,3 V zuständig ist, als Stromverschwender entlarvt. Der Ersatz des 3,3-V-Linearreglers durch ein Magic-i-3-Modul, welches einem Step-Down-Regler entspricht und von der Firma Würth Elektronik hergestellt und angeboten wird, hat zur Folge, dass die Raspberry-Pi-Schaltung dann ohne weitere Anpassungen 35 % weniger Leistung aufnimmt. Dieses Modul befindet sich nebst der Induktivität und einigen Kondensatoren in einem fünfbeinigen TO263-Gehäuse, so dass für den Einsatz des Linearreglers auch keine weiteren Bauelemente notwendig sind.

Jobangebote+ passend zum Thema

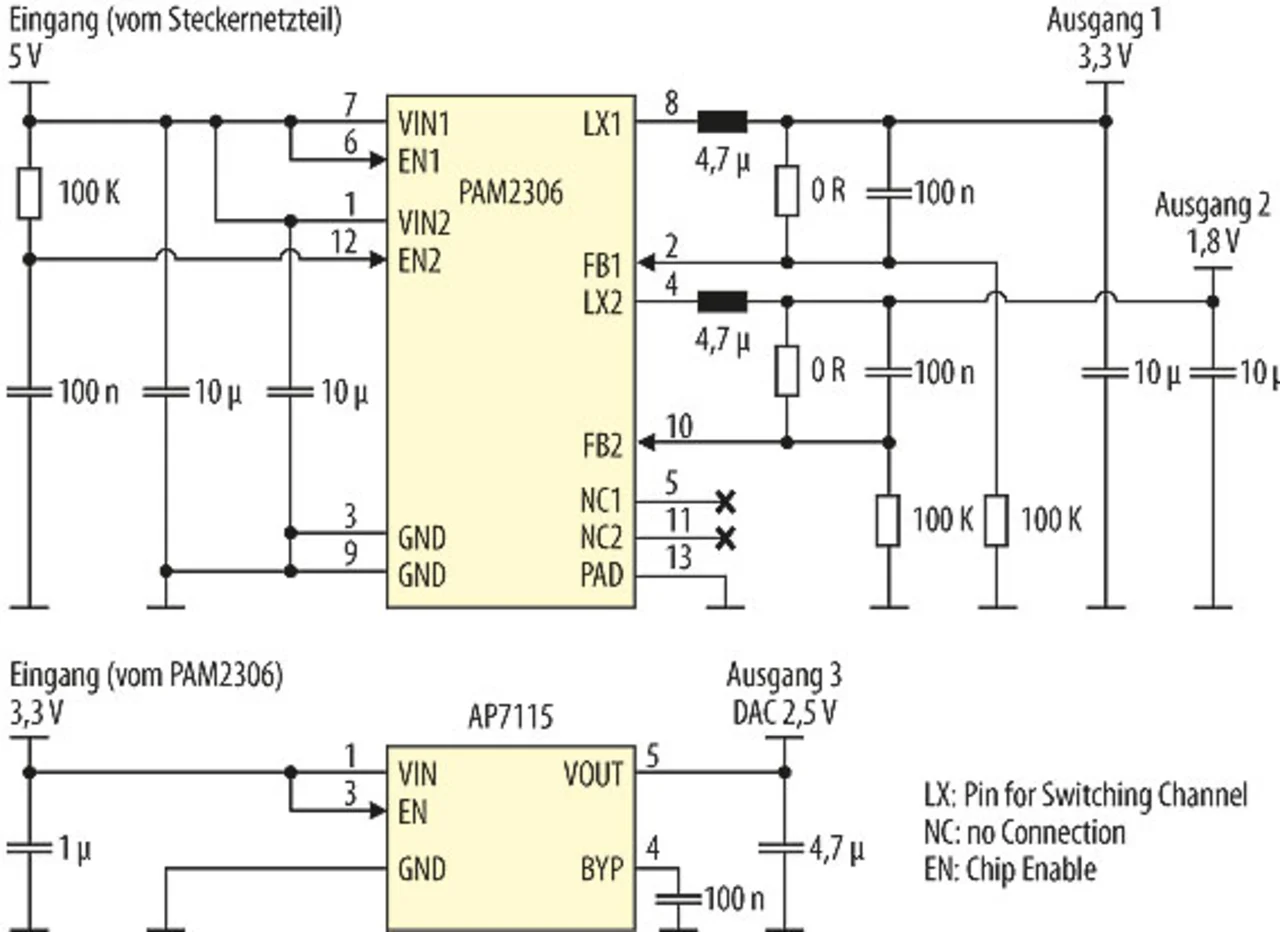

Grundsätzlich weisen Linearregler im Gegensatz zu Schaltreglern einen geringen Wirkungsgrad auf und setzen die überschüssige Leistung in Wärme um, so dass sie für Low-Power- und/oder Embedded-Applikationen eher ungeeignet sind. Dieser Tatsache wurde auch beim Raspberry-Pi-I/O-Board Rechnung getragen, denn hier wird ein Schaltregler (PAM2306) der Firma Diodes Incorporated [3] für die Spannungsumsetzung verwendet. Die Schaltung (Bild 4) basiert auf einer Applikation von Diodes Incorporated und kann aus einer Eingangsspannung gleich zwei unterschiedliche Ausgangsspannungen (3,3 V, 2,8 V, 2,5 V, 1,8 V, 1,5 V, 1,2 V) generieren. Außerdem ist eine individuell einstellbare Ausgangsspannung per Beschaltung konfigurierbar. Beide Ausgänge sind in der Lage, bis zu 1 A zu liefern. Die Eingangsspannung darf im Bereich von 2,5 V bis zu 5,5 V liegen, was bedeutet, dass auch eine Versorgung durch Batterien und Akkus möglich ist. Der PAM2306 unterstützt einen Shutdown-Modus, der beim I/O-Board allerdings nicht eingesetzt wird und mit einem typischen Strom von 100 mA auch nicht als besonders effektiv betrachtet werden kann. Auf dem Raspberry Pi I/O Board werden mit dem PAM2306-Regler die beiden Ausgangsspannungen von 3,3 V und 1,8 V generiert, während für die 2,5 V ein separater Linearregler (Low Dropout) vom Typ AP7115 (max. 150 mA), der ebenfalls von der Firma Diodes Incorporated stammt, eingesetzt wird.

Für eigene Entwicklungen sind die in [2] gezeigten Optionen sowie die neue Schaltung beim I/O-Board eine gute Ausgangsbasis für die Entwicklung von energieeffizienten Applikationen, wobei die 5-V-Versorgung aus dem Steckernetzteil auch noch mit ins Kalkül zu ziehen ist. Diese und weitere Optimierungsoptionen für Low-Power-Anwendungen mit dem Raspberry Pi werden in weiteren Beiträgen in der Elektronik behandelt.

Literatur

[1] Dembowski, K.: Raspberry Pi – Das Handbuch, Springer Vieweg, 2013

[2] Dembowski, K.: Raspberry Pi für Low-Power-Anwendungen? Elektronik 2013, H. 23, S. 30 bis 35.

[3] Diodes Incorporated: http://diodes.com/datasheets/PAM2306.pdf

Klaus Dembowski |

|---|

ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting. Er wurde 2011 von der Redaktion der Elektronik für seinen Fachaufsatz „Sensornetze mit energiesparender Funktechnik“ als „Autor des Jahres“ ausgezeichnet. |

dembowski@tuhh.de

- Dem Raspberry Pi den Energiehunger austreiben

- Im Stromverbrauch günstig

- Industrielle Alternative zu Raspberry Pi