Kompletter Lebenszyklus im Fokus

An den richtigen Enden sparen

Embedded-Systeme rücken immer stärker in den Fokus beim Thema Nachhaltigkeit. Zum einen können sie im Gesamtsystem Ressourcen schonen, zum anderen wächst ihre Zahl im Mrd.-Stückbereich. Es ist daher ratsam, den vollständigen Lebenszyklus von der Konzeption bis zum Recycling im Auge zu behalten.

Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem sich nicht mindestens ein Embedded-System etabliert hat, egal ob in Beruf, Infrastruktur, Medizintechnik oder im privaten Lebensumfeld. Sie liefern die nötige Intelligenz, um die Bedienung und Steuerung von Geräten und Anlagen einfacher zu gestalten und/oder einen Prozess zu optimieren. Dazu gehört auch die Aktivierung von Energiesparmodi je nach Bedarf, zum Beispiel die Lichtsteuerung in großen Räumen und Hallen.

Auch das Auf- beziehungsweise Nachrüsten von bestehenden Applikationen mit smarten Embedded-Systemen sorgt für mehr Nachhaltigkeit: Intelligente Embedded-Rechner werten die bestehende Sensorik und Netzwerke aus für eine höhere Effizienz und Präzision im Prozess. Je nach Anwendungssituation erspart man sich so den Austausch beziehungsweise den Umbau der vorhandenen Infrastruktur und ermöglicht die smarte Weiternutzung ohne zeitaufwendige Maßnahmen und Elektroschrott.

Weniger offensichtlich, aber nicht weniger effektiv sind Konzepte wie Predictive Maintenance: Ungewollte Stillstandzeiten bedeuten in vielen Fällen nicht nur einen Produktivitätsverlust, sondern auch Ausschuss oder Schrott, möglicherweise sogar Sondermüll – also eine klare Ressourcenverschwendung und Umweltbelastung.

Zudem ermöglichen Embedded-Systeme gänzlich neue Anwendungen für neue Geräteklassen. Dabei geht es meist nicht darum, einen Konsum- oder Statusbedarf zu befriedigen, sondern das Leben zu verbessern und zu schützen: Ein Beispiel dafür sind Defibrillatoren, die Bediener nicht nur per Sprache durch die Situation leiten, sondern ebenfalls erkennen können, ob ein Kammerflimmern vorliegt und die entsprechende Gegenmaßnahme einleiten – Fehlbedienung ausgeschlossen. Weitere Beispiele finden sich im Bereich Smart Farming, wo Embedded-Systeme direkt der Umwelt helfen.

Die Einsatzmöglichkeiten für Embedded-Systeme scheinen unbegrenzt zu sein – und auch ihre Stückzahl, die bereits mehrere Milliarden beträgt und damit eine eigene Umweltverträglichkeitsdiskussion rechtfertigt. Mit der Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten und -situationen wächst zusätzlich die Vielfalt an Anforderungen an die eingesetzte Elektronik. Hier die richtigen Optimierungen zu finden, ist eine große, eine multidimensionale Herausforderung. Und das nicht nur, wenn es um die rein technische Funktion geht, wie Platz-, Energie- und Kühlbedarf oder Ausfallsicherheit (MTBF) bzw. Anschaffungskosten. Hinzu kommen Umweltfragen wie Schadstoffbelastung, Reparierbarkeit und Recyclingaufwand/-grad.

Jobangebote+ passend zum Thema

Viele Stellschrauben senken Umweltbelastung

Embedded-Systeme zu optimieren, bedeutet mehr als lediglich an einer Stellschraube zu drehen – traditionell beliebt ist der Einkaufspreis. Sie sind in einem größeren Gefüge eingebettet, das über die Embedded-Applikation hinausgeht. Nachhaltige Elektronik bedeutet den vollständigen Lebenszyklus von der Konzeption, Entwicklung, Zertifizierung/Zulassung, Produktion, Integration, Einsatz bis hin zu Entsorgung und Recycling im Auge zu behalten – je nach Anwendung kann dies mehrere Jahrzehnte bedeuten.

Bei solchen Zeiträumen muss man sich auch auf externe Einflüsse einstellen, die irgendwann auf das Projekt zukommen. Ein Beispiel dafür war die gesetzlich vorgeschriebene »Bleifrei«-Umstellung, die sich sehr disruptiv auf die Geschäftsabläufe der Elektronikindustrie auswirkte. Gut, wenn in einer solchen Situation erfahrene lokale Partner beistehen, statt darauf hoffen zu müssen, dass auf anderen Kontinenten ein Verständnis für die hiesige aktuelle Justiz-/Sachlage erwächst.

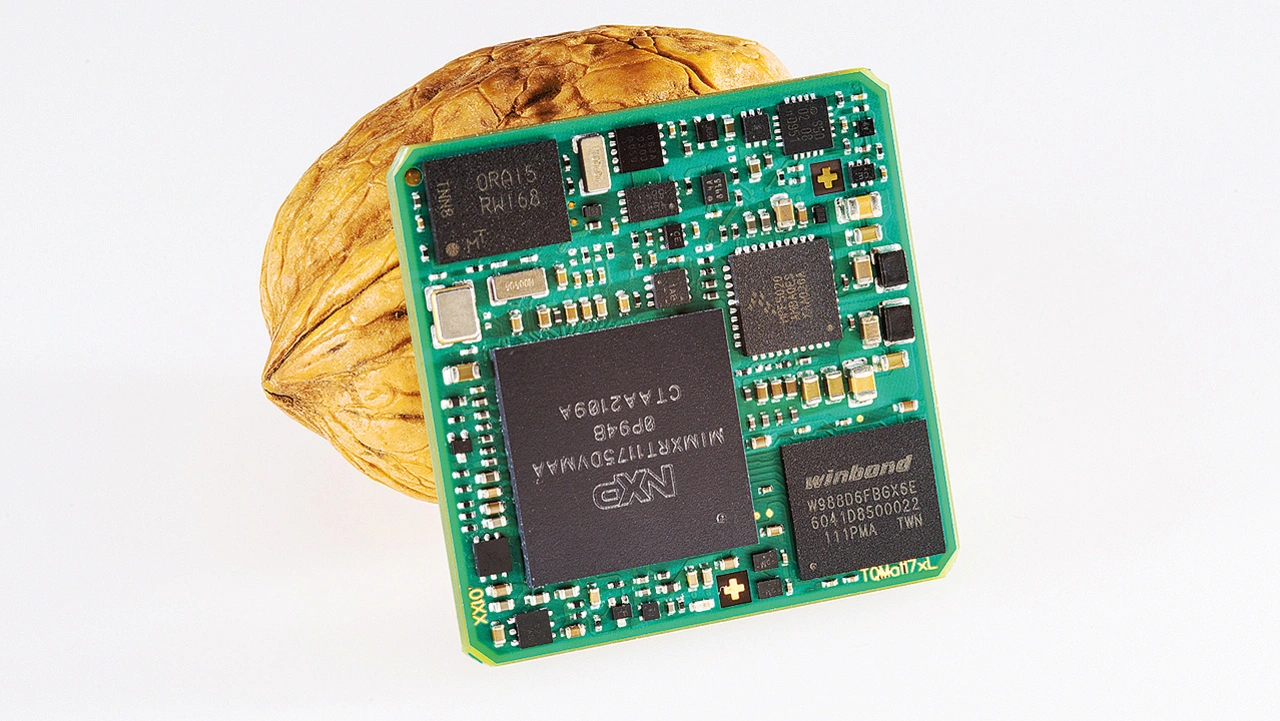

Partner an der Seite zu haben, hilft nicht nur in einer »Krise«, sondern schärft bereits bei der Konzeption den Blick auf das Wesentliche zu richten und so Ressourcen zu schonen. Denn oftmals überdimensioniert man Embedded-Systeme und packt Funktionen hinein, die nicht nötig sind und Ressourcen unnötig binden beziehungsweise verbrauchen. Hier hilft die Frage »Wozu?« eines Entwicklungspartners, das Unnötige zu erkennen. Hat der Partner einen tiefergehenden Zugriff auf die Roadmaps der Halbleiterhersteller, kann die neueste Technologie in das Projekt einfließen. Hiermit erschließt sich ein erhebliches Potenzial nachhaltig zu entwickeln, indem man die Fortschritte in diesem Bereich nutzt: So reduzieren kleinere Halbleiterstrukturen den Strom- und Platzbedarf beziehungsweise erlauben eine höhere Integration, was die Entwicklung vereinfacht und weniger Materialeinsatz erfordert.

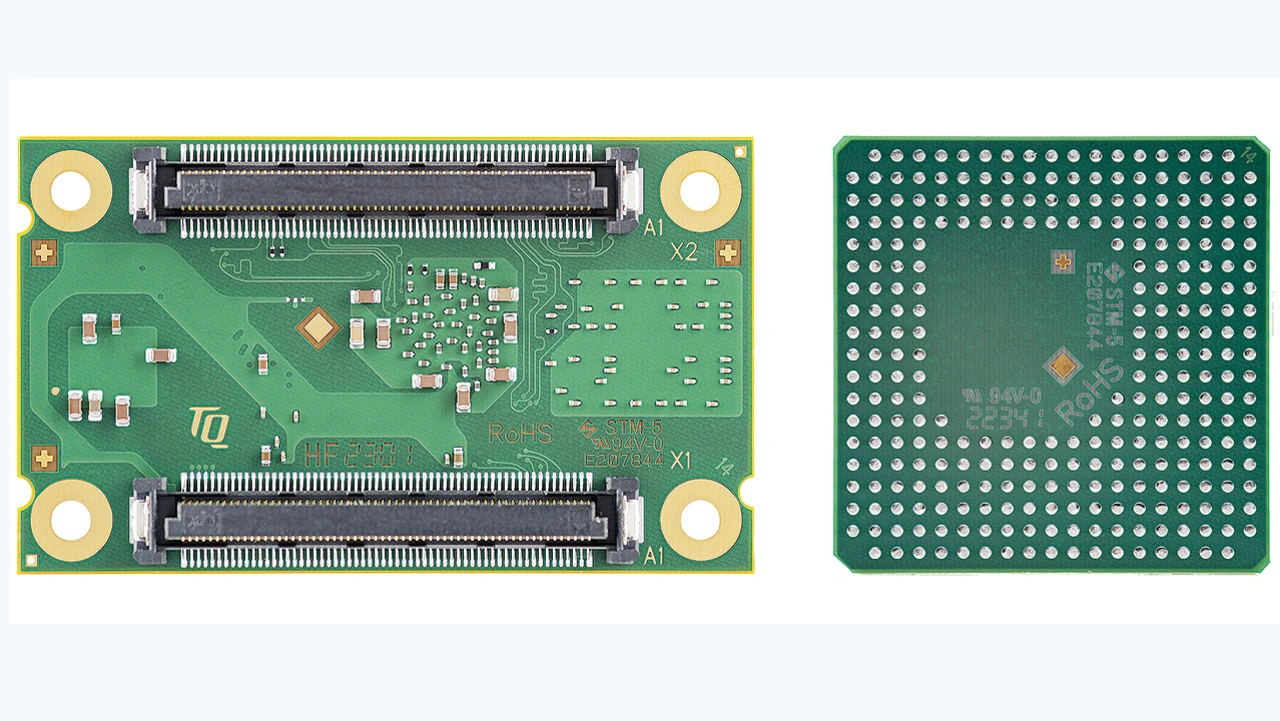

Überführt ein Hersteller von CPU-Baugruppen diese Fortschritte in eine skalierbare Produktpalette, erleichtert das nicht nur das Design und die Beschaffung sowie Lagerhaltung, sondern liefert ebenfalls die stets passende Leistung für jede Variante eines Endprodukts. Zusätzlich können die Modul- anbieter ihre Erfahrungen mit der Qualität von Bauteilen in das Kundendesign einfließen lassen. Ein Beispiel sind Kondensatoren, die zwar auf dem Datenblatt für die gleichen Umweltbedingungen freigegeben sind, aber doch sehr unterschiedlich darauf reagieren, sprich altern. Das kann zu einem vorzeitigen Ende eines Embedded-Systems führen, was zusätzlichen Elektroschrott bedeuten würde, falls ein System nicht reparaturfähig konzipiert ist.

Verantwortungsvolle CPU-Modulhersteller achten darauf bei sich sowie ihren Kunden und sind damit bereits heute auf sich anbahnende Gesetzesvorhaben gerüstet. Ebenso leben sie ein Obsolescence Management, das eine langfristige Lieferfähigkeit sichert bzw. unnötige Änderungen und Ressourcenverbrauch reduziert. Zusätzlich vermeidet man so den Einsatz von Bauteilen mit Schadstoffen. Bauteile mit einer langen Lebensdauer von 15 Jahren oder vergleichbar hohen MTBF-Werten zu nutzen, kann möglicherweise die Beschaffungskosten etwas erhöhen, langfristig erspart man sich aber viel Ärger, Folgekosten und Elektroschrott.

Knackpunkt Software

Alle Gewinne einer nachhaltigen Embedded Hardware lassen sich leider allzu leicht durch eine ungünstige Softwarearchitektur zunichtemachen. Hierbei zählt nicht nur die Effizienz der einzelnen Algorithmen einer Applikation und des Betriebssystems, sondern ebenso der übergeordnete Systemansatz. Ein Beispiel ist der Einsatz von Intelligenz am Edge: Sie kann lokal bereitgestellt werden oder aus der Cloud kommen. Muss man allerdings eine eigene Cloud dafür vorhalten und rund um die Uhr betreiben, summiert sich der Hardwareaufwand und Energiebedarf schnell auf, um nur gelegentlich ein paar Sensordaten auszuwerten. Hat man hingegen laufend Input von sehr vielen Geräten, dann rechnet sich die Cloud deutlich schneller. Liegt das Verhalten der Anwendung jedoch irgendwo dazwischen, dann gilt es möglicherweise andere Ansätze zu verfolgen, wie die Intelligenz direkt vor Ort zu haben. Hierbei hilft – mal wieder – der Fortschritt in der Halbleitertechnik, der es ermöglicht, gleiche CPUs mal mit und ohne (KI-)Beschleuniger zu liefern und so bedarfsgerecht zu skalieren.

Diese Skalierungsfähigkeit kommt auch dem Thema Security zugute, das dank entsprechender Gesetze und Vorschriften immer mehr in den Fokus der Produktplanung rückt. Gut, wenn sich durch die Modultechnik ein Projekt auf dem Laufenden halten lässt, denn realistisch gesehen sind aktuelle High-End-Sicherheitslösungen in fünf oder zehn Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Will man längere, nachhaltigere Projektlaufzeiten realisieren, muss man eine Nach-/Umrüstung für die Security einplanen. Eine komplette beziehungsweise bereits ausgelieferte Produktserie einzustampfen, weil das Verschlüsselungssystem korrumpiert ist, hinterlässt nicht nur Elektroschrott, sondern bedeutet auch einen Imageverlust.

On/off-Premises-Überlegungen wie bei Cloud-Applikationen

gelten auch für eher klassische Softwarethemen, wie den Einsatz von Datenbanken. Manchmal ist eine Datenbank-Engine im Embedded-Gerät die ressourcenschonendere Möglichkeit – statt einen zentralen Datenbank-Server und die dazugehörige Infrastruktur zu nutzen. Ein weiteres Beispiel ist das Betriebssystem: Muss es ein vollständiges Universal-Betriebssystem für eine eher generische Rechnerplattform sein oder fährt man nicht besser mit einem auf die Anwendung und Hardware abgestimmtes Yocto-Linux oder FreeRTOS?

Will man Software entwickeln, die den Ansprüchen an Nachhaltigkeit genügt, dann benötigt das häufig mehr Zeit oder man greift auf die Erfahrung von Partnern zurück – am besten vor Ort. Aber selbst dann ist man nicht immer vor Überraschungen beim Ressourcenbedarf gefeit. Das ist meist nicht der Konzeption der Entwickler geschuldet, sondern das Ergebnis schnell wachsender Kundenanforderungen, die in der Entwicklungsphase auflaufen – frei nach der Devise »Der Appetit kommt beim Essen«. Damit nicht die ganze bislang erbrachte Arbeit in die sprichwörtliche Tonne wandert, hilft ein modulares Konzept für das Embedded-System und eine breite Modul-Produktpalette, die auch einen grundlegenden Architekturwechsel abdeckt.

Eine sorgfältige Betrachtung verdient auch das EMV-Verhalten von Embedded-Systemen. Man kann zwar den aktuellen Grenzwerten genügen, langfristig muss man aber mit einer Verschärfung rechnen, da immer mehr Geräte aktiv sind, also ausstrahlen. Gleichzeitig sind immer mehr Funknetze aktiv, die einstrahlen. Früh in sorgfältige Untersuchungen in einem EMV-Labor zu investieren, gegebenenfalls auch in Consulting, erspart später kostspielige Nachbesserungen oder das vorzeitige Projekt- oder Produktende.

Neben den klassischen elektrotechnischen Prüfungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gewinnen auch Prüfungen zur Produktsicherheit, Material Compliance und Umweltverträglich an Bedeutung. Hier einen »One Stop Shop« zu haben, der die diversen Tests und Produktzertifizierungen übernimmt, spart Zeit und Transportaufwände.

Produktion nachhaltig gestalten

Nachhaltige Embedded-Systeme müssen ebenso nachhaltig produziert werden. Wenn ihre Produktion mehr Energie verbraucht sowie Umwelt und Ressourcen stärker belastet, als die Embedded-Systeme einsparen können, dann stellt sich ganz klar die Sinnfrage. Hinzu kommt ein wachsendes Image-Problem: Endverbraucher reagieren immer empfindlicher auf menschenunwürdige und umweltverschmutzende Produktionsbedingungen – eine lokale Produktion mit nachweisbar hohen Standards gewinnt daher an Bedeutung. »Local Sourcing« ist auch von staatlicher beziehungsweiser militärischer Seite ein bedeutsames Thema geworden, das Milliarden Euro schwere Subventionen ermöglicht. Das aktuelle Beispiel sind die amerikanischen und europäischen Bemühungen Chip-Produktionen in die eigenen Länder zu holen, um langfristig ausgewogenere Verhältnisse zu schaffen.

Kriterien für eine nachhaltige Produktion sind:

➔ Einbeziehung von Stakeholdern: Durch regelmäßig enge Zusammenarbeit von Kunden, Lieferanten und sonstigen Stakeholdern werden alle relevante Umweltaspekte sowie deren Auswirkungen ermittelt.

➔ Regelmäßige Überwachung der Anforderungen: Audits und Reviews gewährleisten das Einhalten geltender Verpflichtungen.

➔ Schulung und Weiterbildung: Sie binden alle Mitarbeiter aktiv in die Umwelt- und Ressourcenschonung ein und unterstützen die Umsetzung im Tagesgeschäft.

➔ Gelebtes Umwelt- und Energiemanagement: Mitarbeiter und Unternehmen streben nach dem schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen, nach dem Entwickeln umweltfreundlicher Produkte sowie dem ständigen Verbessern der Umweltleistung und Energieeffizienz bei Gebäuden und Produktionsmitteln. Hinzu kommt der nachhaltige Umgang mit Abfällen im Sinne des Wertstoffgedankens und der Wiederverwertung von Materialien.

➔ Zertifizierungen: Der hohe Umweltanspruch und die damit geplanten, realisierten und wirksamen Maßnahmen lässt beispiesweise die TQ-Group von einem akkreditierten Zertifizierer nach der Umweltmanagementnorm »ISO 14001« prüfen und bestätigen.

Wiederverwendbare Lieferverpackungen wie Modul-Trays und kompostierbares Füllmaterial gehören zumindest in Deutschland zum guten Ton, setzen jedoch eine gewisse Nähe zwischen den Partnern voraus – räumlich und beim Verantwortungsbewusstsein.

Ob geplant oder ungeplant, jedes Embedded-System erreicht ein Ende für seinen Einsatz und ist fachgerecht zu entsorgen und idealerweise zu recyceln. Auch hier zahlt sich ein nachhaltiges Design aus, das schon zur Entwicklungszeit die – zu diesem Zeitpunkt – bekannten Schadstoffe vermeidet. Hier sind ebenfalls wiederum lokale Zulieferer von Vorteil, die die gemeinsame Gesetzeslage kennen und entsprechend auf Änderungen reagieren können. Zudem gilt es immer die globalen Entwicklungen im Auge zu behalten, da Embedded-Systeme weltweit zum Einsatz kommen und Kunden dazu die nötige Unterstützung benötigen.

Erfahrung wichtiger denn je

Die Zahl der Embedded-Systeme steigt rasant, sie auf nachwachsende Rohstoffe umzustellen, bleibt auf absehbare Zeit jedoch eine Fiktion. Für mehr Nachhaltigkeit kann man allerdings mit einer Vielzahl von koordinierten Einzelschritten sorgen. Hierzu ist ein durchgängiges Konzept nötig, das bereits in den ersten Planungsphasen greifen muss: Nachhaltigkeit und Security sind zwei Aspekte moderner Embedded-Systeme, die sich nicht nachträglich hinzufügen lassen, sondern integrale Bestandteile von Anfang an sein müssen. Das bedeutet eine detailliertere Planung als früher, ein tiefergehendes Verständnis für die vielfältigen Einflüsse der Lieferkette und ein gelebtes Umweltbewusstsein. Hierbei gilt: Unter allen Ressourcen ist Erfahrung die Einzige, an deren Gebrauch man nicht sparen soll und braucht.

Der Autor

Manne Kreuzer ist im Technik-Support/Produktmarketing bei der TQ-Group tätig. Er verfolgt seit Anfang der 90er-Jahre das Thema Industriecomputer/Embedded-Systeme von der Einzellösung hin zu verteilten Netzen auf der Hard- und Softwareebene.