Elektromagnetische Störungen

Filter für DC/DC-Wandler

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

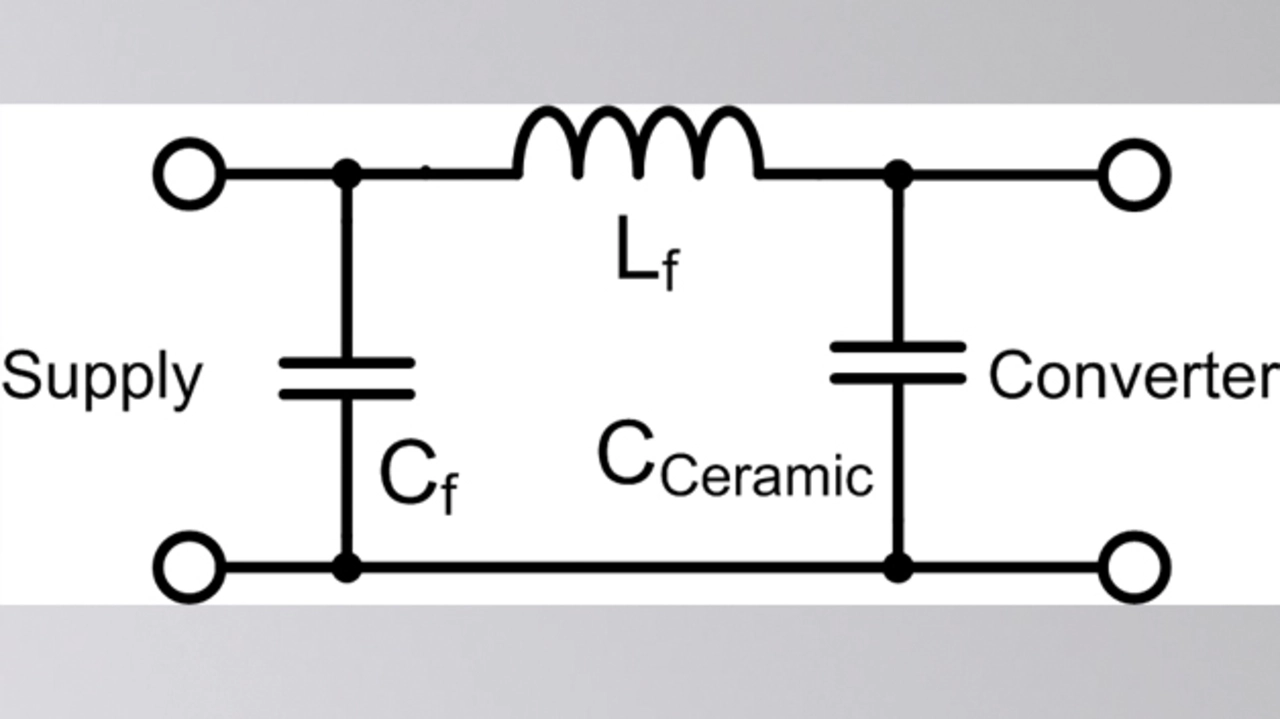

Design eines Pi-Eingangsfilters

Um die optimale Wirkung zu erzielen, sollte ein Eingangsfilter so nah wie möglich am Eingang des Power-Moduls platziert sein. Wird der Eingangsfilter aus bestimmten Gründen geometrisch weiter entfernt platziert, so kann die Leiterbahn zwischen dem Eingangsfilter und dem Power-Modul im höheren Frequenzbereich als Antenne wirken. Die zusätzliche Leiterbahninduktivität lässt sich aber auch ausnutzen, um zusammen mit einem Keramikkondensator ein zusätzliches LC-Filter mit höherer Grenzfrequenz aufzubauen (Bild 4). Ein Keramikkondensator kann aufgrund seines vernachlässigbar kleinen ESR hochfrequente Spannungen schnell und niederimpedant nach Masse kurzschließen.

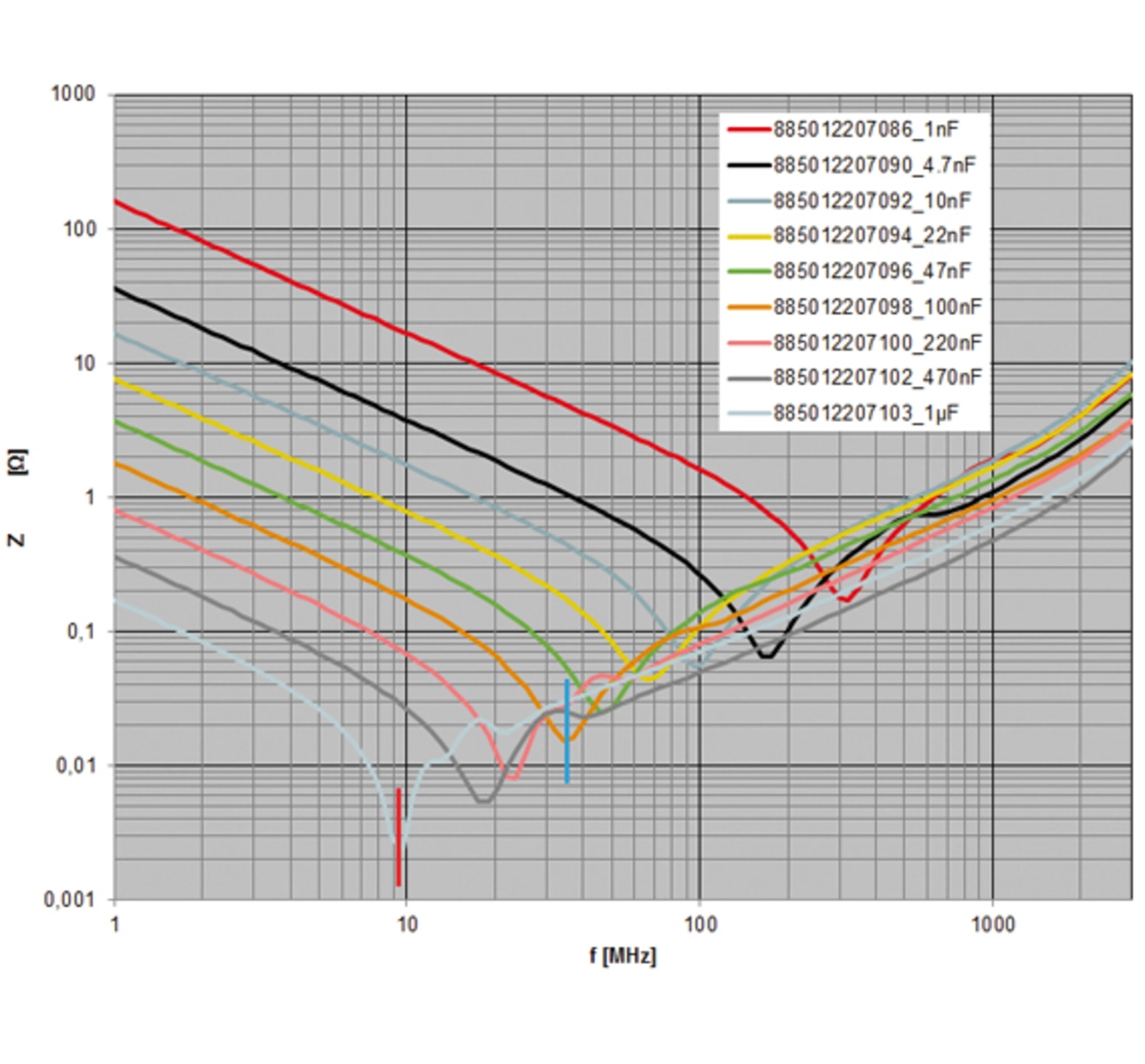

Die Eigenresonanzfrequenz des Kondensators sollte ungefähr im Bereich der Schaltfrequenz des Power-Moduls liegen. Bild 5 zeigt Impedanzverläufe der Keramikkondensatoren »WCAP-CSGP« im Gehäuseformat 0805 von Würth Elektronik. Von den Bauteilen aus Bild 5 kommt beispielsweise bei einer Taktfrequenz von 2 MHz ein »eiCap«-Kondensator mit 1 µF in Betracht (rot markierte Resonanzfrequenz), selbst ein 100-nF-Keramikkondensator des Typs »885012207094« (blau markierte Resonanzfrequenz) könnte bei diesen Werten verwendet werden. Allerdings hat Letzterer im Vergleich zum 1-µF-Bauteil einen neunfach größeren ESR.

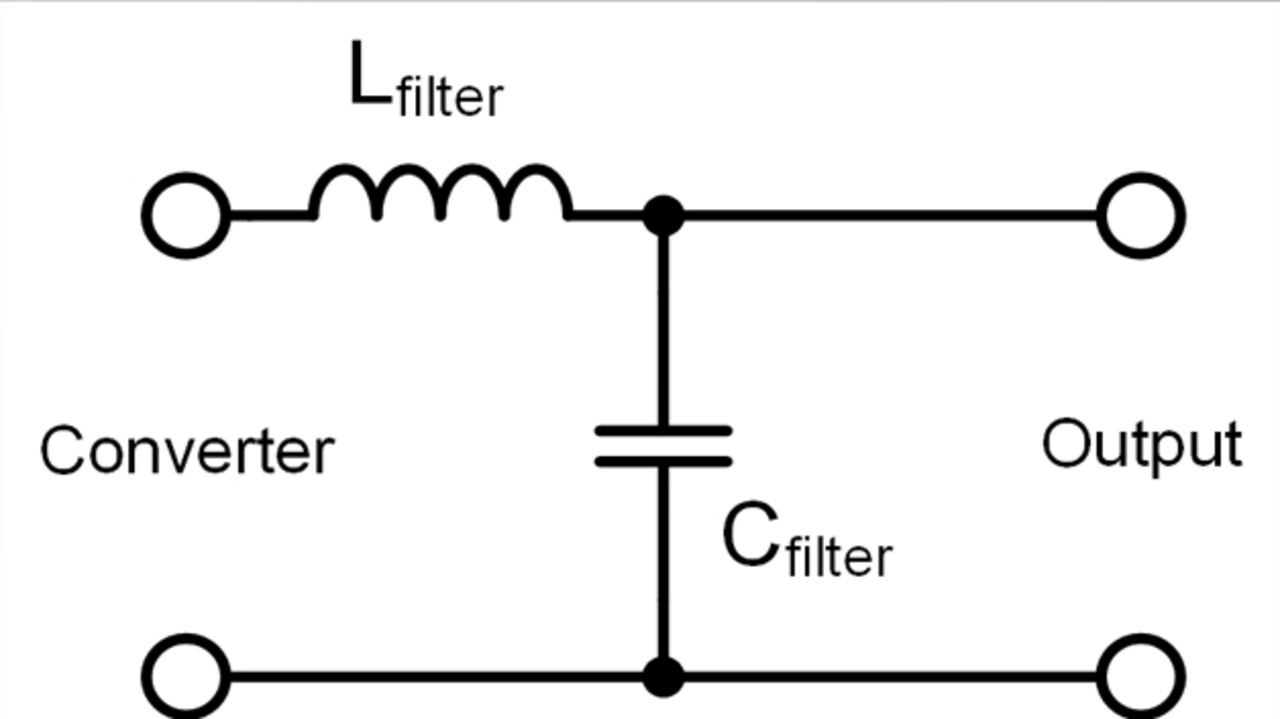

Der Ausgangsstrom der Power-Module der »MagI³C«-Familie (siehe Bild ganz oben) hat eine recht kleine Restwelligkeit. Aus diesem Grund ist ein Ausgangsfilter nicht zwingend notwendig. Doch für den Fall, dass vom Schaltregler versorgte Komponenten über Schnittstellen (z.B. Sensorschaltungen, analoge Schaltkreise) Störsignale auskoppeln, kann ein Ausgangsfilter notwendig sein (Bild 6). Pauschal lässt sich keine Aussage über die Notwendigkeit und die Wirkung eines solchen Ausgangsfilters treffen, da dieser je nach Anwendungsfall individuell dimensioniert werden muss. Gegebenenfalls kann ein Ausgangsfilter verwendet werden, um die Restwelligkeit des Power-Moduls auf ein absolutes Minimum zu reduzieren oder unerwünschte subharmonische Schwingungen zu unterdrücken.

Um das Filter zu dimensionieren, eignet sich der gleiche Ansatz wie beim Eingangsfilter. Eine Dämpfung der Filterresonanz ist an dieser Stelle nicht erforderlich. Weitere Tipps zur Dimensionierung eines Ausgangsfilters können [4] entnommen werden.

Die Messung der Funkstörspannung erfolgt nach der Grundnorm DIN EN 55016-2-1. Sie beschreibt die Arten der zu messenden Störgrößen, die für verschiedene Schnittstellen zu verwendenden Geräte und den Messaufbau für Tisch- und Standgeräte. Störgrößen werden im Frequenzbereich von 9 kHz bis 30 MHz bewertet. Zu den Messgeräten gehören neben dem Funkstörmessempfänger (EMI Receiver) verschiedene Netznachbildungen (LISN), Tastköpfe, Stromwandlerzangen und kapazitive Koppler.

- Filter für DC/DC-Wandler

- Design eines LC-Eingangsfilters

- Design eines Pi-Eingangsfilters

- Messung der Funkstörgrößen

- Gemessene Funkstörspannung