Kapazitive Lenkrad-Sensoren

Das Lenkrad weiß alles

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kapazitive Abtastmethode

Der kapazitive Sensor besteht aus einer leitenden Elektrode unter dem Bezugsmaterial des Lenkrads und einem Treiber-Steuerungs-Schaltkreis, der die Verhaltensänderungen der Elektrode anhand der Kapazitätsänderungen erkennt. Die Elektrode kann aus Kupferfolie oder -draht bestehen und ist an einem Trägergewebe angebracht. Alternativ verfügt bei einigen Oberklassewagen das Lenkrad über ein Heizelement, das als Sensorelektrode genutzt werden kann. In jedem Fall ist die Hardware-Implementierung einfach, und die Nutzung wird sich für den Fahrer natürlich und komfortabel anfühlen. Zudem kennen sich Systemdesigner mit kapazitiven Sensoren gut aus und der Erfolg des Touchscreen-Telefons hat dazu geführt, dass die Hersteller von Elektronikbauteilen ein breites Angebot an kapazitiven Abtastreglern auf den Markt gebracht haben. Aber was steht dann der Einführung eines Lenkrads mit kapazitiver Abtastung im Wege, das die bereits vorhandenen, konventionellen ICs mit kapazitiver Abtastung nutzt?

Die Antwort ist dreierlei: EMV, Temperatur und Feuchtigkeit.

Die das Lenkrad umlaufende Elektrode fungiert als große, effektive Antenne, die Interferenzen übertragen und empfangen kann. Leider koppeln heutige Touchscreen-Steuerungen ein hochfrequentes, digitales Signal in die Sensorelektrode ein. Genau die Art von Signalen erzeugt bei der Übertragung vom Lenkrad ins Fahrzeuginnere potenziell störende Interferenzen. Dazu kommt, dass beim Design eines Lenkradsensors Temperaturschwankungen zu berücksichtigen sind: Das Polstermaterial des Lenkrads hat eine bestimmte Dielektrizitätskonstante bei Raumtemperatur, die den Ausgangswert für die Kapazität setzt, den die Elektrode erkennt. Die Konstante ist jedoch temperaturabhängig und das System muss mit einer sich verändernden Ausgangskapazität innerhalb eines Betriebstemperaturbereichs von –40 bis +125 °C arbeiten können. Noch dazu ist das Fahrzeuginnere ein Lebensraum: Auch dort können Menschen kleinere Missgeschicke unterlaufen – etwa beim Fahren Kaffee auf dem Lenkrad zu verschütten. Der kapazitive Sensor muss also korrekt arbeiten können, auch wenn das Lenkrad durchnässt wird. Zwar kommen Touchscreen-Sensoren recht gut mit Wassertropfen auf dem Display zurecht, aber wenn die gesamte Oberfläche nass wird, versagen sie.

Daraus folgt: Sämtliche Mikrocontroller-basierte Lösungen in Touchscreens und Haushaltsgeräten sind ungeeignet für die Strapazen der Automobilanwendung. Es gibt jedoch eine neue analoge Implementierung der kapazitiven Abtastung, die eine Antwort auf die Probleme liefert, mit denen konventionelle digitale Sensoren zu kämpfen haben.

Jobangebote+ passend zum Thema

Nutzbarmachung der komplexen Impedanz

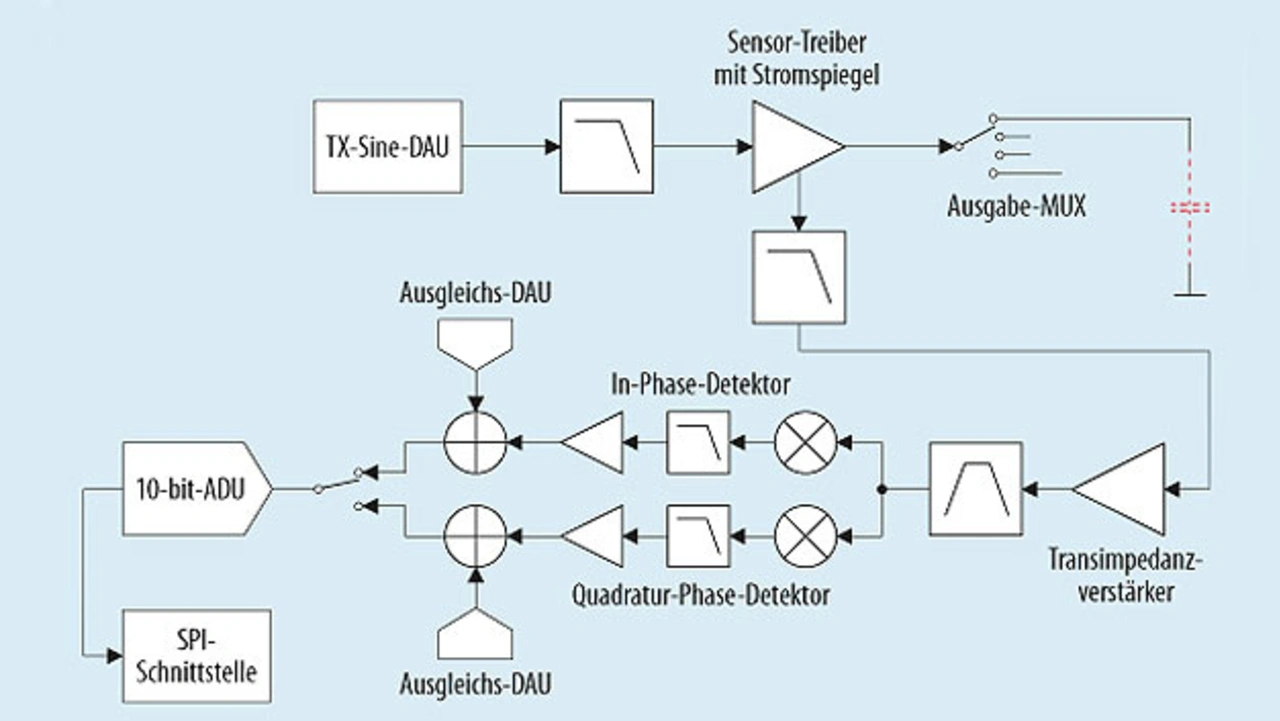

Die neue, analoge Abtastungsmethode kommt im ams-Gerätetyp Capsic zum Einsatz (Bild 1). Da die Sensoren die komplexe Impedanz in der Lenkradelektrode erkennen, kommen sie problemlos mit wechselnden Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen und kompletter Durchnässung zurecht. Der Capsic-Sensor gibt ein Antriebssignal an die Elektrode ab und nutzt dazu einen internen niederfrequenten Sinusgenerator und -verstärker. Spannung und Frequenz des Antriebssignals werden sorgfältig kontrolliert, damit der Antriebsstrom proportional zur komplexen Impedanz am Sensor-Pin ist. Für den Antriebsstrom gilt daher:

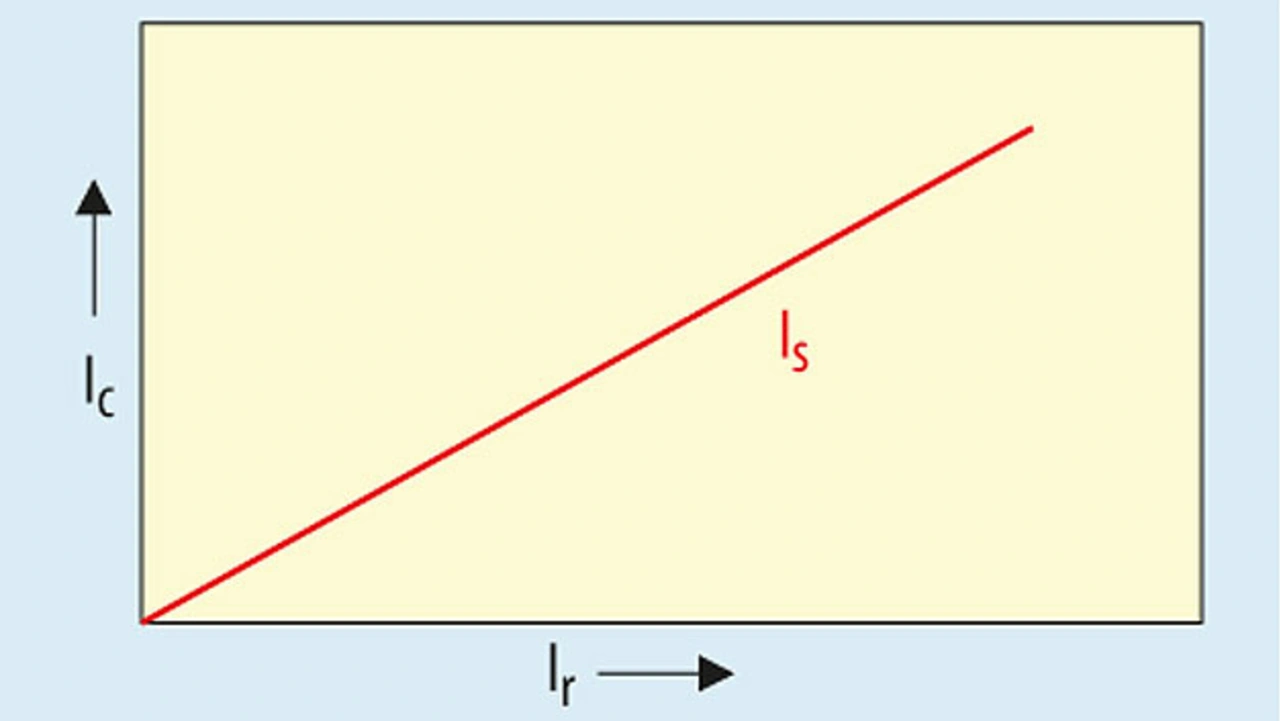

Daraus wird ersichtlich, dass der Strom eine reale und eine imaginäre Komponente hat, was sich mit zwei Stromkomponenten ausdrücken lässt: Eine Komponente hat dieselbe Phase wie die Antriebsspannung, die andere Komponente ist im Verhältnis zur Antriebsspannung um 90° phasenverschoben. Eine übliche Darstellungsmethode hierfür ist das Phasendiagramm (Bild 2).

Der Gesamtstrom besteht aus einer Kombination aus der phasengleichen und der um 90° phasenverschobenen Komponente. Konventionelle Schaltungen messen nur den Gesamtstrom und nicht seine zwei Komponenten. Im Capsic-Sensor wird der komplexe Antriebsstrom in zwei Pfade demoduliert: einen mit einer Phase von 0° zur Antriebsspannung und einen mit einer Phase von 90°. Der Output der Demodulatoren führt zur Messung des Widerstands und der Kapazität in Gegenwart der Sensorelektrode. Dank der Unterscheidungsfähigkeit zwischen Widerstand und Kapazität kann das System in der Lenkradanwendung effektiv arbeiten. Warum ist das so?

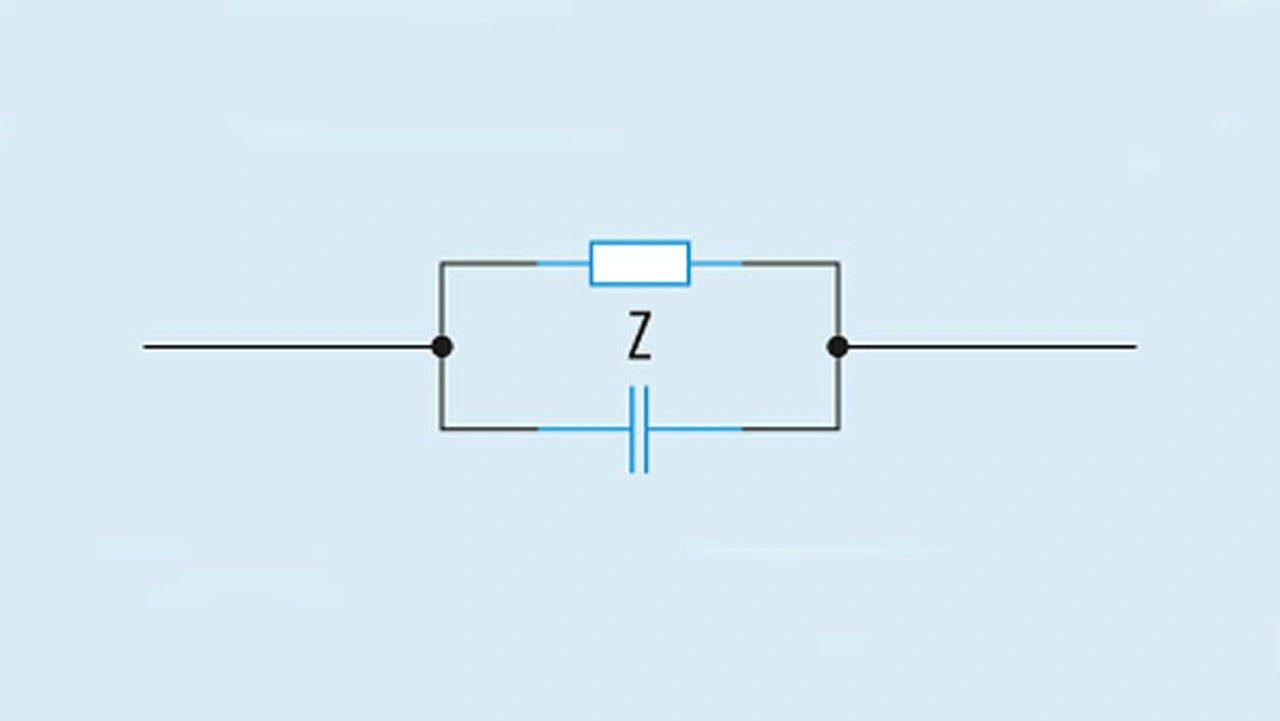

Bevor der Fahrer das Lenkrad berührt, erkennt der Sensor eine bestimmte Impedanz. Sie ist auf die Streukapazität – die Kapazität des Polstermaterials rund um das Lenkrad und der Luft in der Fahrerkabine – zurückzuführen, aber auch auf eine bestimmte Leitfähigkeit des Chassis, z.B. durch Feuchtigkeit. Der unberührte Zustand des Lenkrads ist in Bild 3 veranschaulicht. Das Lenkrad ist praktisch ein Widerstand parallel zur einfachsten Kondensatorform, dem Plattenkondensator, was sich mit folgender Formel beschreiben lässt:

Wobei ε die Dielektrizitätskonstante, A der Bereich und d der Abstand zur Elektrode ist.

Die Dielektrizitätskonstante einer Hand ist etwa 60-mal höher als die von Luft. Dadurch ändert sich die vom Lenkrad erkannte Kapazität deutlich, sobald der Fahrer das Lenkrad berührt. Die Änderung wird vom Capsic-Sensor problemlos erkannt.

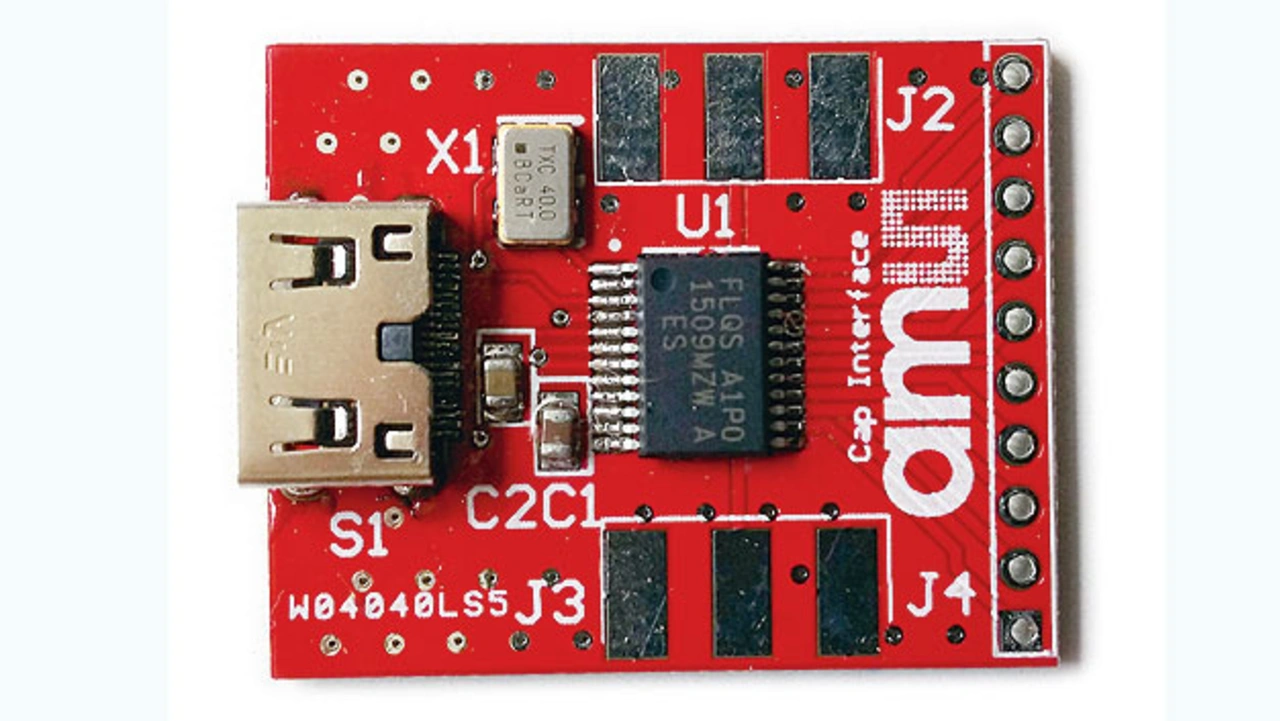

Der Capsic-Sensor (Bild 4) kann beide Teile der komplexen Impedanz separat erkennen. Dagegen können konventionelle mikrocontrollerbasierte kapazitive Abtastregler nur Änderungen des Gesamtleitwertes erkennen. Gleichzeitig erzeugt das unschädliche und niederfrequente Sinussignal des Capsic eine vernachlässigbare elektromagnetische Störung, wenn es in die große Lenkradelektrode eingekoppelt wird. Der Sensor verfügt über eine serielle periphere Schnittstelle für jeden 8-bit-Mikrocontroller und wird einfach in die Lenkradeinheit montiert. Er ermöglicht eine kapazitive Handerkennung, die komfortabel und bequem für den Fahrer ist und dabei die Sicherheitsfunktionalität gewährleistet, die das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr von 1968 vorgibt.

Der Autor

| Gernot Hehn |

|---|

| erlangte 2010 den Master-Abschluss in Elektrotechnik-Wirtschaft an der Technischen Universität Graz. Seitdem ist er bei ams als Ingenieur für Applikationen tätig. Er arbeitet an fortgeschrittenen Prototypen und Demo-Boards für verschiedene Sensorprodukte, darunter kapazitive und induktive Sensoren. |

gernot.hehn@ams.com

- Das Lenkrad weiß alles

- Kapazitive Abtastmethode