Ein Wunderwerk der (Sensor-)Technologie

140-GHz-Radar macht Autos smarter und sicherer

Ein vielversprechender Fortschritt bei Radarsystemen für Fahrzeuge ist die Entwicklung des 140-GHz-Radars, das die Radarsysteme mit 60 GHz und 77 GHz ergänzen kann. Mit seiner hohen Auflösung und seinem kompakten Design verspricht es eine robuste Sensorik – zu einem Bruchteil der Kosten von Lidar.

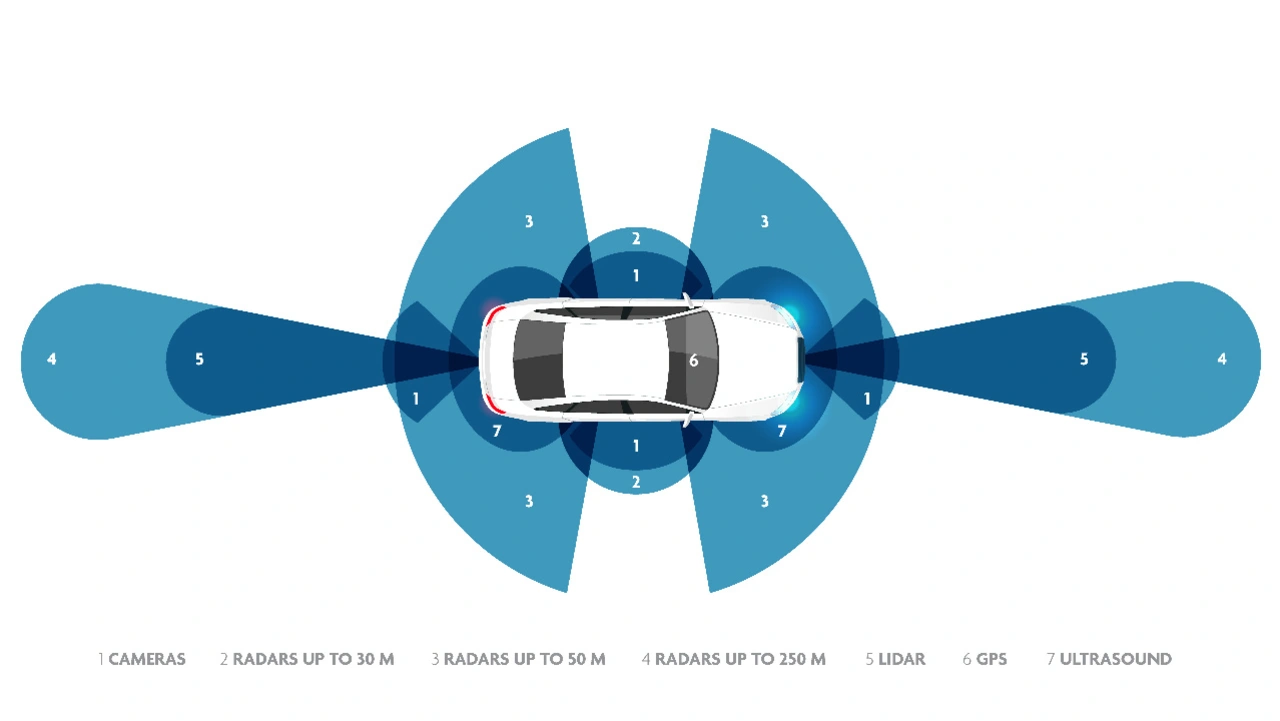

Fast 150 Jahre nachdem Carl Benz mit seinem Benz Patent-Motorwagen erstmals auf der Straße unterwegs war, sind Autos nach wie vor technologische Wunderwerke, die heute mit bis zu Hunderten von Sensoren ausgestattet sind. Einerseits spielt diese automobile Sensorik eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Motorleistung, indem sie kontinuierlich wichtige Parameter in der Motorsteuerung (ECM) überwacht – darunter Luftstrom, Kraftstoffeinspritzung und Zündzeitpunkt. Außerdem umfasst sie Kamera-, Lidar-, Radar- und Ultraschalltechnologien, um die Verkehrssicherheit und den Fahrkomfort zu erhöhen (Bild 1).

Bildsensoren, das heißt Kameras, sind für Autohersteller von unschätzbarem Wert. Sie fungieren als leistungsstarke Erweiterung des menschlichen Auges, erkennen Verkehrszeichen und ermöglichen Rückfahr- und Surround-View-Funktionen, die beim Einparken und Rangieren helfen. Lidar-Sensoren dagegen erstellen hochauflösende Karten der Fahrzeugumgebung, die eine genaue Wahrnehmung und Reaktion ermöglichen. Sie sind für Anwendungen wie die Fußgängererkennung, die Überwachung komplexer Überholmanöver und die Erkennung von Hindernissen von entscheidender Bedeutung. Ultraschallsensoren sind vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten und in Szenarien mit geringem Abstand nützlich und helfen beim Einparken sowie bei der Erkennung des toten Winkels.

Doch obwohl jede dieser Technologien die Sensorik eines Autos verbessert, hat auch jede einzelne ihre spezifischen Grenzen. Kameras haben Probleme bei schwachem Licht oder extremer Helligkeit und erfordern eine umfangreiche, kostspielige Verarbeitung, um Videos (Pixel) in verwertbare Daten umzuwandeln. Die Laserstrahlen von Lidar werden bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Nebel oder Schnee leicht gestreut oder absorbiert. Darüber hinaus sind Lidar-Systeme teuer in der Anschaffung, im Unterhalt und in der Wartung. Und schließlich haben Ultraschallsensoren bei größeren Entfernungen einen begrenzten Nutzen.

Deshalb kommt die Radartechnologie ins Spiel, die eine robuste, zuverlässige und weitreichende Erfassung bietet – selbst unter widrigen Wetterbedingungen und zu einem Bruchteil der Kosten von Lidar.

Moderne Autos sind bereits mit mehreren Radarsensoren ausgestattet, die oft in Verbindung mit Kameratechnik arbeiten, um fortschrittliche Fahrerassistenzfunktionen wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, Kollisionswarnung und Spurhalteassistent zu unterstützen. Aber auch für Sensoren im Fahrzeuginnenraum wird Radar immer interessanter. Man denke an die Überwachung des Fahrers und die Erkennung der Anwesenheit von Kindern oder Haustieren in einem geparkten Fahrzeug, selbst wenn diese zum Beispiel unter einer Decke auf dem Rücksitz versteckt sind.

Die Vorteile des 140-GHz-Bands

Aktuelle Kfz-Radarsysteme arbeiten in zwei Frequenzbändern: 60 GHz für Anwendungen in der Fahrgastzelle und 77 GHz für Anwendungen außerhalb der Fahrgastzelle. Diese Trennung trägt dazu bei, gegenseitige Störungen zu minimieren, da Radarsysteme, die dieselbe Frequenz verwenden, die Signale des jeweils anderen Systems stören können.

Parallel dazu hat die Automobilindustrie begonnen, das 140-GHz-Band zu erforschen. Ein Grund dafür ist, dass das 60-GHz-Band auch für WLAN und Punkt-zu-Punkt-Kommunikation genutzt wird, was die Leistung von Kfz-Radargeräten beeinträchtigt.

Die 140-GHz-Frequenz bietet noch weitere Vorteile, darunter:

- Höhere Auflösung ermöglicht die Erkennung kleinerer Objekte und verbessert die Erkennung von Objekten in verschiedenen Entfernungen und Winkeln, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen mehreren Passagieren in einem Fahrzeug.

- Kleinere Antennen sind besonders vorteilhaft für das Automobildesign, für das Kompaktheit und ein schnittiges Erscheinungsbild ausschlaggebend sind.

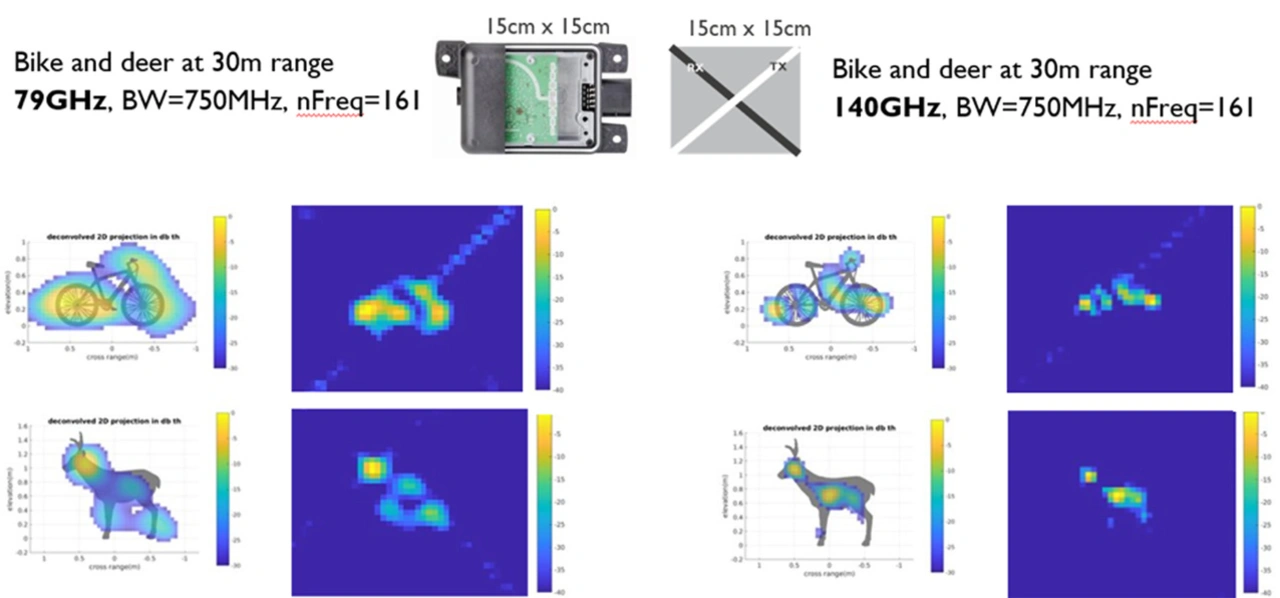

- Die Vorzüge von 140-GHz-Radar werden für eine Reihe neuer Anwendungsfälle unerlässlich sein, darunter automatische Einparkdienste und fortschrittliche Fahrerüberwachung – Funktionen, für die Endverbraucher im hart umkämpften Markt einen Aufpreis zu zahlen bereit sind (Bild 2).

Übergang zur Kommerzialisierung: die Herausforderungen

Die Kommerzialisierung von 140-GHz-Radarlösungen für Kraftfahrzeuge wird für Anfang der 2030er-Jahre erwartet. Obwohl die Technologie großes Potenzial hat, sind noch einige Hürden zu überwinden, bevor sie in Serienfahrzeuge integriert werden kann.

Wichtig ist, dass die größte technologische Herausforderung nicht mit den Beschränkungen von Halbleitern zusammenhängt. Denn 140-GHz-Radarsysteme können immer noch die Standard-CMOS-Technologie nutzen – im Gegensatz zu noch höherfrequenten Lösungen, die den Einsatz teurerer exotischer Technologien wie Indiumphosphid erfordern. Dadurch kann die Branche von fortschrittlicher System-on-Chip-Integration, Design im Nanometerbereich und verbesserter Energieeffizienz profitieren – und das bei niedrigen Produktionskosten, was für die Akzeptanz auf dem Massenmarkt unerlässlich ist.

Die größere Herausforderung liegt im Bereich der Physik. Beim Übergang von Radarsystemen von 60 GHz und 77 GHz zu 140 GHz reicht die gleiche Sendeleistung nur für eine kürzere Entfernung aus. Mit anderen Worten: Um bei höheren Frequenzen die gleiche Sensorreichweite zu erzielen, ist mehr Leistung erforderlich, was technisch schwierig zu realisieren ist. Je nach der von den Erstausrüstern gewünschten Reichweite für 140-GHz-Sensoren muss der Stand der Technik darum in Richtung Co-Packaged- oder integrierte III-V-Frontends in Kombination mit CMOS-Technologie weiterentwickelt werden.

Diese Herausforderung wird durch die Integration von Radarsystemen in das Fahrzeug noch verschärft, da damit ein erheblicher Signalverlust einhergeht. Obwohl bereits transparente Materialien verwendet werden, um Radarsignale leichter durchzulassen, verschärft sich dieses Problem bei höheren Frequenzen. Deshalb sind neue Materiallösungen erforderlich, die nicht nur für 140 GHz transparent sind, sondern auch stabil, langlebig und optisch ansprechend.

| Warum Regulierung für den Erfolg von 140-GHz-Automobilradar entscheidend ist |

|---|

|

Neben technischen Herausforderungen ist das Fehlen einer (einheitlichen) Frequenzregulierung ein weiteres Hindernis für die kommerzielle Einführung von 140-GHz-Fahrzeugradarsystemen. So variieren die Frequenzregulierungen für das derzeit verwendete 76- bis 81-GHz-Frequenzband von Land zu Land. Dies behindert die internationale Markteinführung von Kfz-Radarsystemen, da Erstausrüster einheitliche Standards benötigen, um ihre Autos weltweit verkaufen zu können. Um zu vermeiden, dass sich dieses Problem bei Kfz-Radarsystemen mit 140 GHz wiederholt, ist eine weltweite Standardisierung folglich unerlässlich. Zwar arbeiten Sachverständigengruppen bereits an regulatorischen Empfehlungen, insbesondere für Innenraumanwendungen, doch der Autor dieses Artikels, Ilja Ocket, vertritt die Ansicht, dass dieser Prozess beschleunigt werden muss: »Während der Zulassungsprozess für die Nutzung von 140 GHz für Anwendungen in der Fahrgastzelle voranschreitet, sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, um eine Frequenzregulierung für höhere Energieniveaus zu erreichen, die dann auch nützliche Anwendungen für Außensensoren ermöglicht. Eine verbesserte Verkehrssicherheit hängt von der Verfügbarkeit erschwinglicher, intelligenter Autos ab – und dafür ist das Automotive-Radar mit 140 GHz von entscheidender Bedeutung. Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, muss die Regulierung jedoch nachziehen.« |

Die Bedeutung weiterer Forschung für 140-GHz- CMOS-Radar

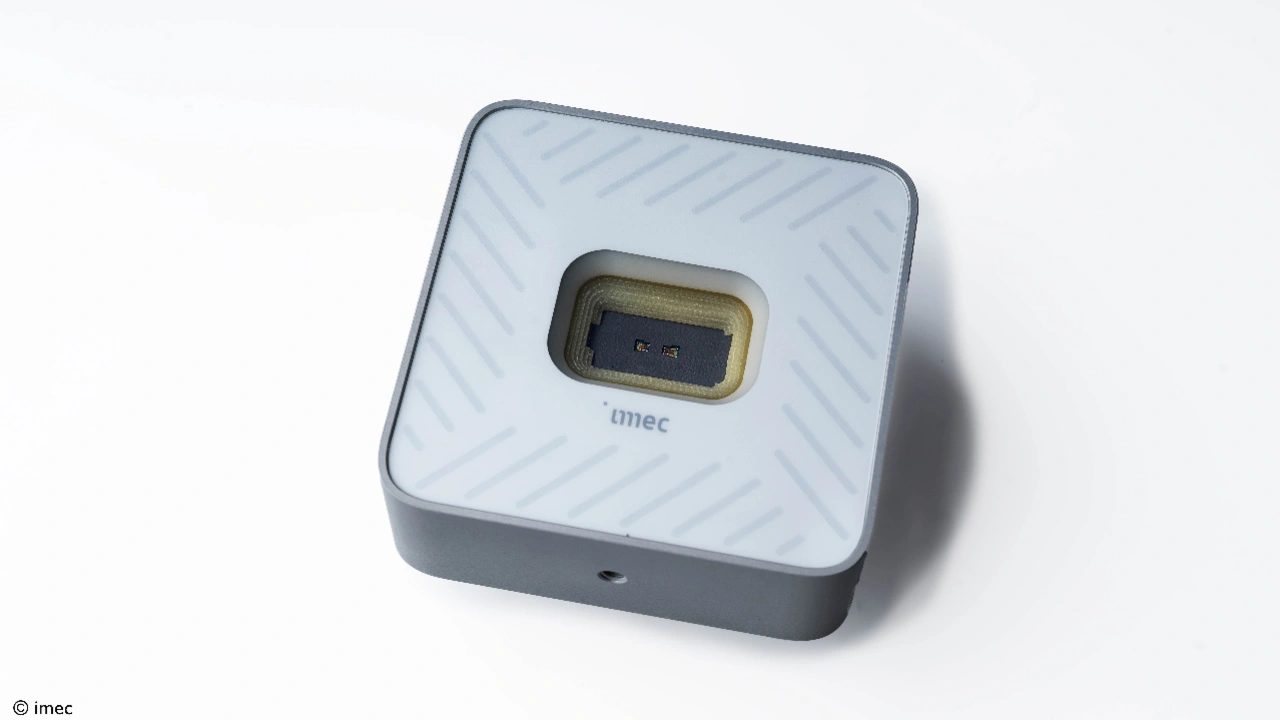

Obwohl kommerzielle 140-GHz-Radarlösungen (für den Automobilbereich) noch nicht verfügbar sind, arbeiten führende Halbleiterhersteller wie TSMC und GlobalFoundries bereits intensiv an ihrer Entwicklung. Parallel dazu schreiten die Forschungsbemühungen voran, die sich auf Bereiche wie Interferenzmanagement, Technologie-Benchmarking und neue Prinzipien für das Radardesign konzentrieren.

Das Interferenzmanagement umfasst einen wichtigen Forschungsbereich. Die Forschungsgemeinschaft setzt sich nachdrücklich für ein standardisiertes Modulationsschema innerhalb des 140-GHz-Bands ein, um Interferenzen von Anfang an zu minimieren. Aufbauend auf seiner Expertise in der Entwicklung von Automotive-Radarsystemen im 77-GHz-Band plant Imec, in diesem Bereich eine führende Rolle zu übernehmen.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt sind das neutrale Benchmarking und die Evaluierung von Halbleitertechnologieplattformen – einschließlich der 22-nm-FD-SOI- und 16-nm-FinFET-Varianten, die als gute Kandidaten für die Unterstützung der Entwicklung von 140-GHz-Fahrzeugradarsystemen gelten. Dabei dürfte die Expertise von Imec bei der objektiven Evaluierung von Halbleitertechnologien der Branche erneut bei der Auswahl der am besten geeigneten Technologieoptionen helfen.

Eine dritte wichtige Forschungsaufgabe ist die Entwicklung verteilter und kohärenter Radararchitekturen, bei denen Radareinheiten kohärent arbeiten – indem sie Daten austauschen und zentral koordiniert werden – statt isoliert zu funktionieren. Dieser Ansatz könnte zu kleineren, effizienteren und kostengünstigeren Radarsystemen mit einer lidar-ähnlichen Winkelauflösung führen. Auch zu dieser Aufgabe kann Imec dank seiner Expertise im Bereich des 77-GHz-Radarentwurfs einen bedeutenden Beitrag leisten – vor allem bei der Entwicklung der zugrunde liegenden Chiplet-Architekturen für die Datenverarbeitung.

140-GHz-Radar: ein Katalysator für einen radikal neuen Automotive-Design-Ansatz

Der Aufstieg softwaredefinierter Fahrzeuge erfordert grundlegende Änderung in der Fahrzeugentwicklung. Das einfache Hinzufügen von Hardware und das Aufschichten neuer Software reicht nicht mehr aus. Stattdessen müssen Autohersteller sicherheitskritische Produkte entwerfen und bauen, die zunehmend elektronisch sind, mit Systemen, die von Grund auf zur Unterstützung komplexer und sicherheitskritischer Anwendungen entwickelt wurden. Der Automobilindustrie fehlt es jedoch an Erfahrung mit dieser Art der umfassenden Neugestaltung.

Imec ist der Ansicht, dass die Entwicklung von 140-GHz-Radarsystemen für den Einsatz in Fahrzeugen Teil dieser Transformation sein sollte. Sie stellen einen idealen Testfall für die beschleunigte Entwicklung einer neuen Sensormodalität und deren Integration in – oder sogar innerhalb von – Kameramodulen dar.

140-GHz-Fahrzeugradar hat das Potenzial, das Fahrerlebnis zu verändern, indem es hochauflösende Sensoren zu einem erschwinglichen Preis und Dienste wie automatisches Einparken und fortschrittliche Fahrer-/Beifahrerüberwachung ermöglicht.

Diese Technologie kann wesentlich dazu beitragen, Fahrzeuge intelligenter, sicherer und effizienter zu machen. Dabei ist die fortlaufende Erforschung wichtiger technologischer Fortschritte von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus wird eine angemessene Regulierung des Spektrums von entscheidender Bedeutung sein, um die Technologie zu demokratisieren und ihre breite Akzeptanz sicherzustellen.

| Innenraumüberwachung: 140-GHz-Radar versus UWB |

|---|

|

Ultrabreitband (UWB), eine 8-GHz-Funktechnik mit kurzer Reichweite, wird bereits in Premium-Automobilausstattungen wie sicheren schlüssellosen Zugangssystemen eingesetzt. Aber ihr Potenzial geht weit darüber hinaus. Die feinräumigen Messfähigkeiten von UWB machen es auch besonders geeignet für Sensoranwendungen im Innenraum. Der Hauptunterschied zwischen 140-GHz-Radar und UWB liegt in ihren Signaleigenschaften. Die längere Wellenlänge eines UWB-Signals erschwert eine gleichmäßige Abdeckung des gesamten Fahrzeuginnenraums und erfordert häufig die Installation mehrerer Anker. Im Gegensatz dazu bietet die höhere Frequenz des 140-GHz-Radars eine bessere Auflösung und Genauigkeit, wodurch es sich ideal für komplexe Anwendungsfälle eignet – mit nur einem einzigen Sensor. Bedeutet das nun, dass das 140-GHz-Radar UWB auf dem Automobilmarkt irgendwann ersetzen wird? Nach Einschätzung des Forschungsinstituts Imec werden beide Technologien nebeneinander existieren, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen, sich aber gegenseitig ergänzen, um die Sicherheit und den Komfort von Fahrzeugen zu verbessern. UWB hat den Vorteil, dass die Erstausrüster bereits mit der Technologie vertraut sind. Darüber hinaus kann es auf der bestehenden (schlüssellosen Zugangs-) Infrastruktur aufbauen und bietet somit einen wichtigen Kostenvorteil. Im Gegensatz dazu könnte das 140-GHz-Radar mit seiner höheren Auflösung die bevorzugte Technologieoption für Überwachungsaufgaben werden, bei denen präzise Messungen sowohl des Winkels als auch des Abstands zwischen mehreren Insassen oder Objekten von entscheidender Bedeutung sind. Der Punkt, an dem die Sensorsuiten für Kraftfahrzeuge vollständig gesättigt sind, ist noch lange nicht erreicht. Die Herausforderung besteht darin, (neue) Sensormodalitäten hinzuzufügen, ohne den Gesamtpreis der Sensorsuite wesentlich zu erhöhen. Aus diesem Grund wird die Automobilindustrie sowohl für Radar- als auch für UWB-Implementierungen weiterhin die Herstellung von Sensoren mit CMOS-basierten Technologien verlangen, die standardmäßige, kostengünstige Chip-Herstellungsverfahren nutzen. |

Der Autor

Ilja Ocket

kam 1999 als Forscher zu Imec und konzentrierte sich zunächst auf die Entwicklung von Millimeterwellen-_Radar und -Funk. Später war er als Programmmanager für Radar und neuro_morphe Sensorik tätig. Seit 2023 leitet er das Automotive-Portfolio von Imec.