Technische Universität München

Roboter werden smart und sensibel

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Von der Hand ins Hirn

Ein Grund, warum Roboter bei vielen scheinbar einfachen Aufgaben (z.B. gehen, laufen, springen) ein Problem haben, ist, dass sie im Vergleich zum Menschen ein zehnmal höheres Eigengewicht im Verhältnis zur Nutzlast haben. Prof. Antonio Bicchi von der Universität Pisa in Italien machte darauf aufmerksam, dass es zu kurz gedacht sei, »Intelligenz« nur auf das Gehirn zu beziehen. »Zur Intelligenz gehört der ganze Körper: Wirbelsäule, Finger, Nerven…« nannte er als Beispiele. Das mag der Grund dafür sein, warum humanoide Roboter eine große Rolle spielen. Und bei den menschlichen Eigenschaften ist es wiederum die Hand, die eine zentrale Rolle einnimmt. Die Nachbildung der menschlichen Hand im Sinne eines Universalwerkzeugs stellt für die Robotikforschung eine große Herausforderung dar. Die Hand ist sehr kompliziert, vom Menschen aber dennoch sehr leicht zu steuern.

Hinzu kommt: heutige Roboterarme aus Metall sind hart, während natürliche Gegenstände wie die Hand weich sind. Rein geometrische Modelle funktionieren mit weichen und elastischen Aktoren nicht mehr – ein Forschungsgebiet, dem sich die Synergy-Theorie und die »Soft Robotics« widmen. Auch die Bewegungsabläufe sind anders: eine Hand greift unpräzise. Das Gehirn weiß aber, dass das zu greifende Objekt die Finger ausrichtet und lenkt. Bicchi zeigte Videos von einer »Soft Hand«, die an seinem Institut entwickelt wurde und deren Bewegungsabläufe sind an diesem Prinzip orientieren.

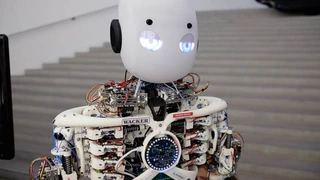

An der MSRM widmet man sich dem Thema in ähnlicher Weise, aber mit einer anderen Zielrichtung. In einer Demonstration zeigten Studenten einen konventionellen Roboterarm, der mit einer elastischen Silikonmatte mit eingebetteten Sensoren überzogen ist. Die integrierten Sensorplatinen sind mit einer speziell geformten Kupferdrahtführung verbunden, die, ähnlich einer Blattfeder, die Elastizität sicherstellt. Das Silikonmaterial stammt aus dem 3D-Drucker und die gesamte Konstruktion ist in mühevoller Handarbeit zusammengebaut und verlötet worden. Ergebnis ist eine leicht elastische Oberfläche des Roboterarms, die – dank ausgeklügelter Programmierung – sensibel auf Berührungen reagiert und den Roboterarm bereits abbremst, wenn ein Gegenstand in der Nähe ist.

Roboter-Teamwork: Schlüssel und Schlösser zuordnen

Neben einigen anderen Demonstrationen war der Höhepunkt der Eröffnungsfeier eine städteübergreifende Demonstration zur Verbindung von Robotik und vernetztem maschinellem Lernen. Zwölf Roboterarme sollten lernen, verschiedene Schlüssel in Schlösser zu stecken und diese zu öffnen. Die Lösung: neuartige Lernalgorithmen und Vernetzung über eine schnelle, von Vodafone zur Verfügung gestellte Mobilfunkverbindung. So wurden die Roboter zu einem Team, das individuelle Lernerfolge verzögerungsfrei teilen konnte. An verschiedenen Standorten waren „Roboter-Klassen“ über das Mobilfunknetz verbunden und über Videoleinwände zugeschaltet. Gemeinsam hatten sie das Problem für mehr als 30 unterschiedliche Schlüssel innerhalb weniger Minuten gelöst.

»Es geht uns nicht darum, Maschinen zu vermenschlichen«, erläutert MSRM-Direktor Sami Haddadin das Experiment. »Roboter sollten vielmehr intelligente Werkzeuge für Menschen sein. Durch kollektive Künstliche Intelligenz können sie sich schnell an neue Aufgaben anpassen – ob in den Fabriken der Zukunft oder als Serviceroboter im Haushalt.«

Roboter werden smart und sensibel

- Roboter werden smart und sensibel

- Von der Hand ins Hirn