IO-Link

Für smarte Sensoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

IO-Link-¬Kommunikation

Die Konfiguration des IO-Link Master erlaubt den Betrieb eines Ports in unterschiedlichen Betriebsarten (Tabelle). Im Standard-IO-Modus (SIO) werden ausschließlich Schaltinformationen übertragen.

| Deaktiviert | Wird der Port nicht verwendet, dann wird er in der Betriebsart „deaktiviert“ betrieben. Hier ist keine Kommunikation und kein Datenaustausch möglich. |

| IO-Link COM1 COM2 COM3 |

In dieser Betriebsart hat der Master ein IO-Link Device identifiziert und setzt den Port auf die serielle IO-Link-Kommunikation. Die Geschwindigkeit hängt vom Kommunikationsmodus des angeschlossenen Gerätes ab. COM1 nutzt 4,8 kbit/s, COM2 38,4 kbit/s und COM3 230,4 kbit/s. Auch die Anzahl der ausgetauschten Bytes kann zwischen 1 und 32 Byte betragen und wird ausschließlich von der spezifischen Implementierung des Device bestimmt. In der Regel werden die Sensoren und Aktoren auf Update-Zeiten <2 ms ausgelegt. |

| SIO – DI | Der Port verhält sich wie ein Digitaleingang. Dies ist die Standardbetriebsart, mit der konventionelle NPN-schaltende Sensoren eingesetzt werden können. Typische Schaltzeiten von <0,1 ms sind in dieser Betriebsart möglich. Ein IO-Link-Sensor in dieser Betriebsart kann trotzdem während des Anlaufs Informations- oder Parametrierungsdaten mit dem Master austauschen. |

| SIO – DQ | Diese Betriebsart ist vergleichbar mit dem Digitaleingang, verhält sich aber als Digitalausgang – ebenfalls mit den entsprechenden Diagnosemöglichkeiten. |

Betriebsarten der IO-Link-Schnittstelle

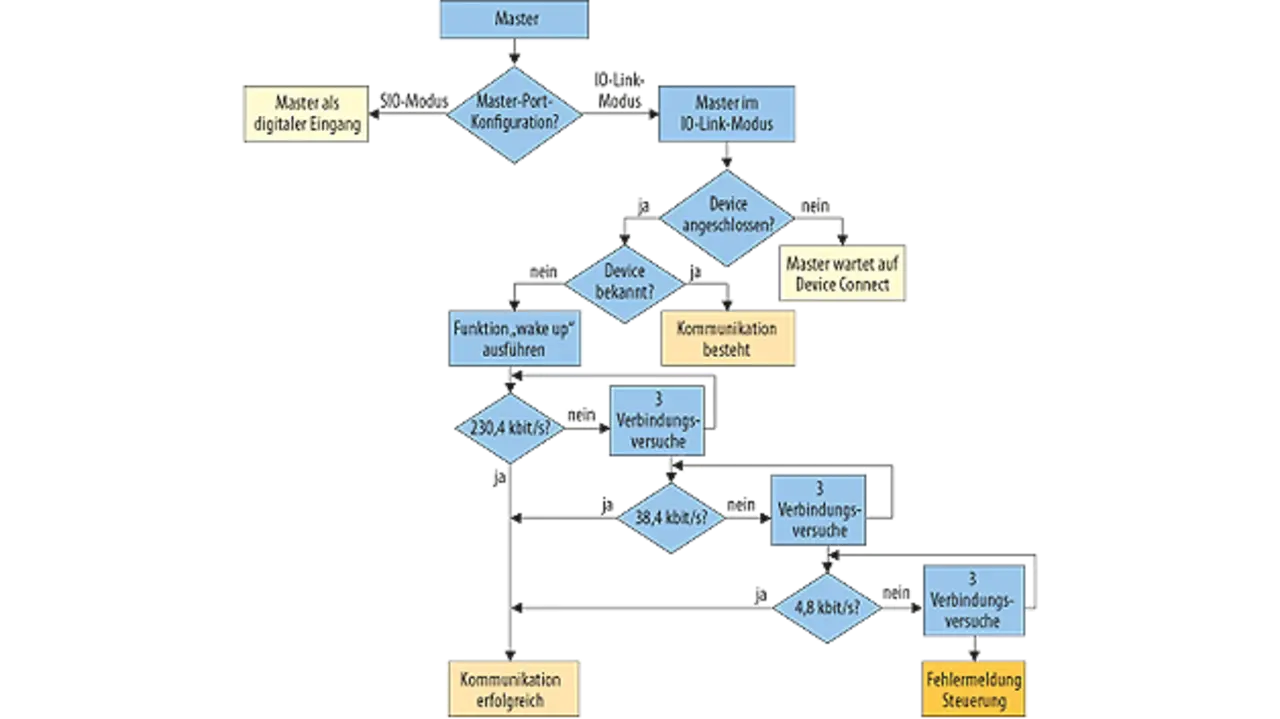

IO-Link-Geräte befinden sich nach einem Einschaltvorgang in einem passiven Zustand. Je nach Konfiguration wird der Port im SIO-Modus wie ein klassischer digitaler Eingang oder im IO-Link-Modus betrieben. Ist kein Gerät angeschlossen, dann wartet der Master auf einen Device Connect. Ist ein bekanntes Gerät angeschlossen, dann wird der entsprechende Betriebsmodus angesprochen. Ist das angeschlossene Gerät unbekannt, initiiert der Master den Geräte-Setup mit einem Wake-up Request auf allen Ports mit unbekannten Devices, um den Status der Geräte abzufragen (Bild 4).

Hierbei wird versucht, mit der schnellst möglichen Geschwindigkeit zu verbinden. Ist dieses auch nach dreimaligem Versuch nicht möglich, wird eine niedrigere Geschwindigkeit gewählt. Kann der Master einen gültigen Kommunikationsteilnehmer finden, tauschen Master und Slave relevante Parameter aus, die den Kommunikationstyp festlegen. Anschließend wird der zyklische oder azyklische Datenaustausch gestartet.

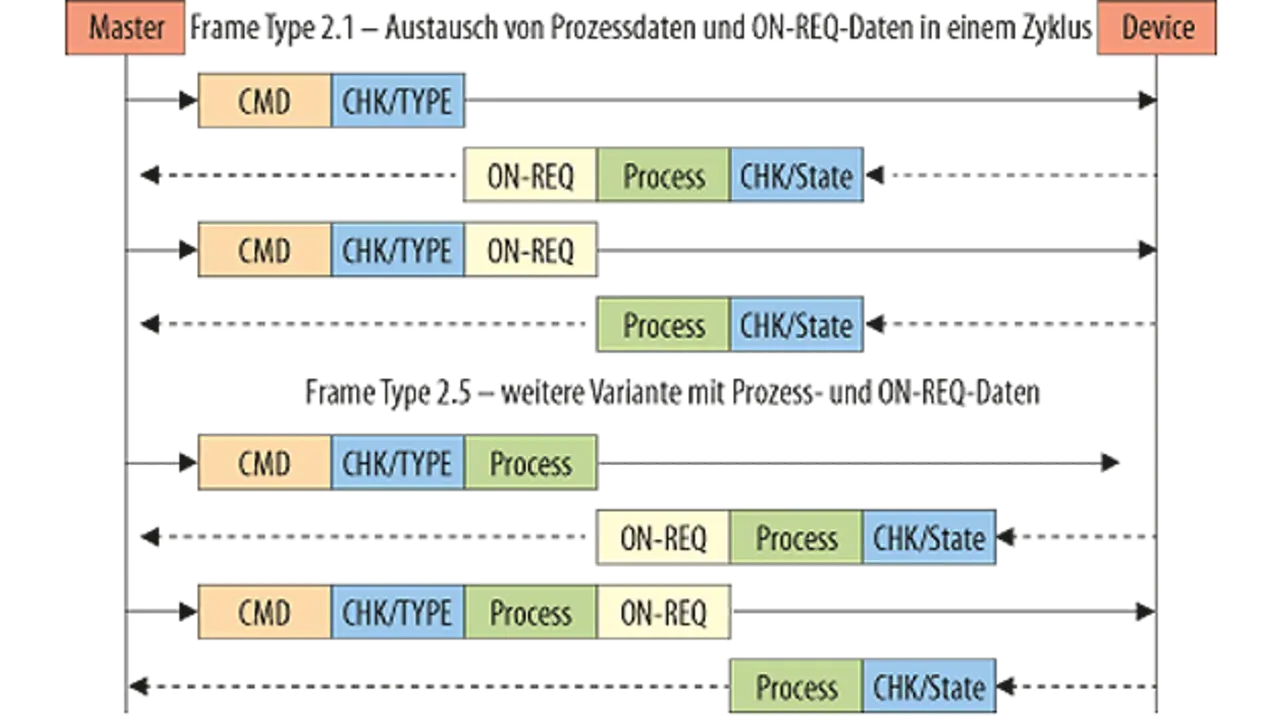

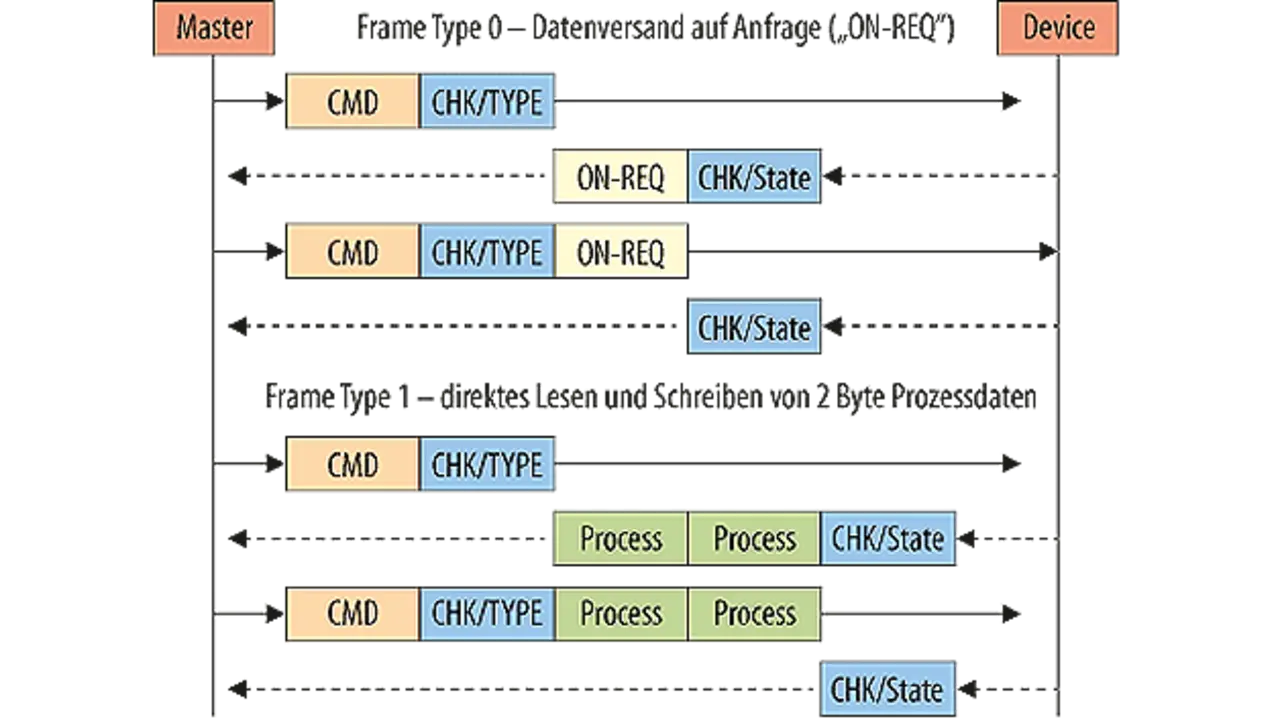

Auf dem seriellen IO-Link werden UART-Worte mit Start-, Stopp- und Parity-Bit versendet. Für die Kommunikation werden drei unterschiedliche Frame-Typen in verschiedenen Varianten als Schreib- und Leseoperation auf unterschiedlichen Datenkanälen angeboten. In einem Command-Byte (CMD) werden die spezifischen Befehle abgesetzt. Das CHK/TYPE-Byte beschreibt den Frame Type und die berechnete Prüfsumme.

Ein IO-Link Device muss mindestens den Frame Type 0 verstehen, der Befehle und Daten als „ON-REQ“-Daten nur auf Anfrage versendet. Ein zyklischer Betrieb von Devices ist nicht zwingend vorgesehen. Der Frame Type 1 ermöglicht das direkte Lesen oder Schreiben von zwei Bytes Prozessdaten (Bild 5). Mit dem Frame Type 2 wird der Austausch von Prozessdaten und ON-Request-Daten in einem Zyklus möglich. Hierbei können in unterschiedlichsten Varianten Prozess- und Statusdaten in beiden Richtungen ausgetauscht werden (Bild 6).

An dieser Stelle kann unmöglich die gesamte Vielfalt der Kommunikation mit IO-Link aufgezeigt werden. Die etwas ausführlichere Darstellung soll nur verdeutlichen, dass mit IO-Link ein Single-Line-Kommunikationssystem geschaffen wurde, das einen sehr breiten und vor allem flexiblen Einsatz ermöglicht und damit alle Anforderungen an eine gut dokumentierte Schnittstelle erfüllt.

Durch die aktuelle Spezifikation von IO-Link in der Version 1.1 sind auch Erweiterungen vorgenommen worden, die im Sinn einer guten Diagnostizierbarkeit hilfreich sind. So werden mit der Data-Storage-Parametrisierungsfunktion die Parametrierungsdaten im Sensor und im Automatisierungssystem gehalten. Dies ermöglicht einen konfigurationsfreien Austausch von defekten IO-Link-Geräten. Darüber hinaus ist die Prozessdatenbreite je Port auf bis zu 32 Bytes gestiegen, so dass auch komplexe Sensor- oder Aktorgeräte möglich werden. Schließlich unterstützt IO-Link einen gut dokumentierten Protokoll-Stack, der zyklischen, asynchronen und ereignisgesteuerten Datenaustausch berücksichtigt. Zustandsmaschinen beschreiben den Start- und Betriebsvorgang über die eigentliche Datenübertragung hinaus bis in einen Anwendungs-Layer.

- Für smarte Sensoren

- IO-Link als intelligente ¬Sensorschnittstelle

- IO-Link-¬Kommunikation

- Einsatz von IO-Link