WLAN und/oder 5G in Campusnetzwerken?

Jeder mache, was er am besten kann

WLAN und 5G können in privaten Wireless-Netzen gedeihlich zusammenwirken, und Wireline-Netze wie Ethernet können eine ergänzende Rolle spielen. Die Zukunft der industriellen Vernetzung gehört also nicht einem Standard allein, sondern einer sinnvollen Kombination aus jeweils geeigneten Techniken.

Vernetzung von allen mit allem und das auch noch schnell, mit geringen Latenzen, hohem Datendurchsatz und großer Sicherheit: Darum ging und geht es bei WLAN. Doch WLAN hat bekanntlich sowohl Vor- als auch Nachteile. Jetzt werden private 5G-Netzwerke Realität – sie versprechen robuste, leistungsfähige und sichere Netzwerkkommunikation mit hoher Abdeckung. Aber wie genau soll dies funktionieren? Wie können WLAN und 5G in privaten Netzwerken auf sinnvolle Art und Weise zusammenarbeiten? Wie können Unternehmen und Organisationen ihr eigenes 5G-Campus-Netzwerk aufbauen? Wo liegen Stolpersteine? Wie reif ist der Markt?

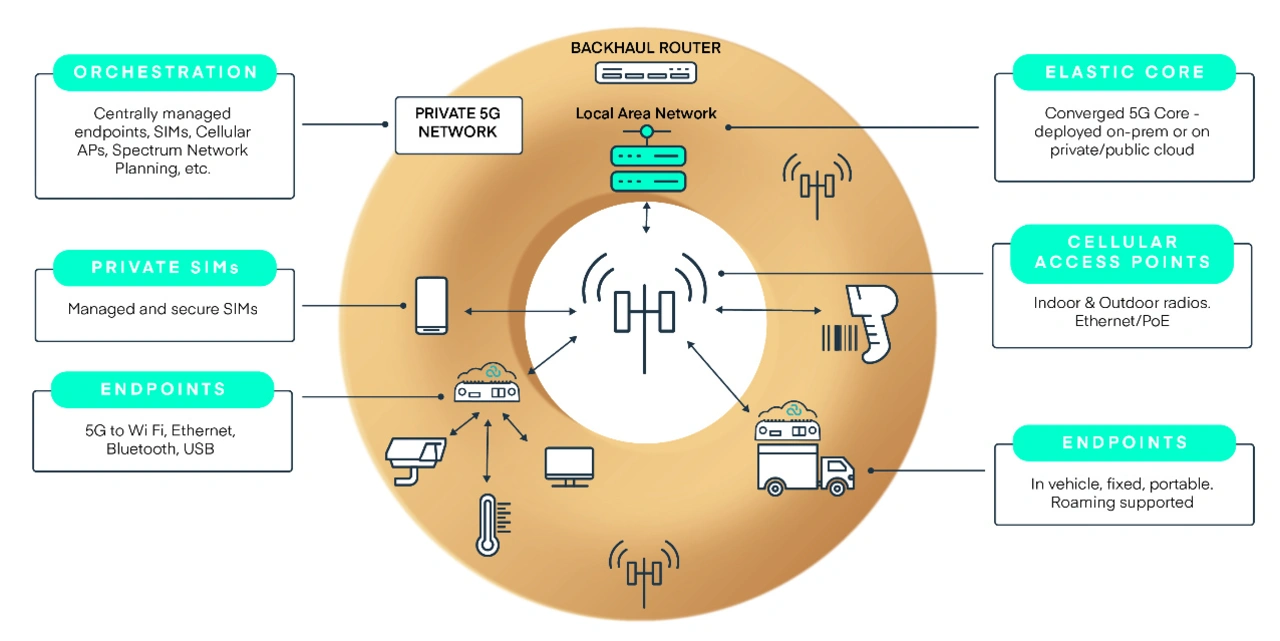

Die Donut-Analogie

Stellen Sie sich einen leicht angeknabberten Donut vor, dann haben Sie ein gutes Bild davon, wie WLAN und 5G in Campusnetzwerken Hand in Hand zusammengehen. Ein unregelmäßiger Kreis mit Loch - das ist die Zukunft.

Der erste konzentrische Kreis, das Loch in der Mitte, symbolisiert die großflächige Abdeckung, die 5G-Netze bieten. Ein oder mehrere Sendemasten versorgen das gewünschte Gebiet mit einem sicheren, robusten und schnellen Netzwerk für bis zu einer Million Geräte auf einen Quadratkilometer. Das Campusnetz ist leistungsfähig und anpassbar, um die verschiedenen Anforderungen an Latenz und Datendurchsatz für verschiedene Szenarien zu erfüllen – von IoT-Sensoren für Predictive Maintenance über autonome Fahrzeuge bis hin zur computergestützten Wartung. Und das private 5G-Netz ist sehr sicher: Es greifen die gleichen Sicherheitsmechanismen wie in öffentlichen 5G-Netzwerken, private 5G-Netze beruhen aber zusätzlich auf exklusiv lizenzierten Frequenzbändern. Das ermöglicht eine eigene, nach außen geschützte Netzwerkarchitektur mit eigenen Sicherheits- und Zugangsregeln. Der Datenaustausch in einem privaten 5G-Netz wird auf SIM-Karten-Ebene vom Netzwerk-Core gewährt oder verweigert. Jede SIM-Karte stellt dabei eine eindeutig identifizierbare Einheit dar, die fein granulierten Zugangsberechtigungen unterworfen werden kann.

Beste Entwicklungschancen in Deutschland

5G-Netze werden in Deutschland mit einem transparenten Kostenmodell über die Bundesnetzagentur lizenziert. Lizenzen stehen allen Unternehmen, Behörden und Universitäten zur Verfügung, die überzeugend darlegen können, warum sie ein privates 5G-Netz betreiben wollen. Diese Lizenzsituation ist im internationalen Vergleich äußerst komfortabel und mit ein Grund dafür, warum Deutschland als Pionierland für 5G-Campusnetzwerke gilt.

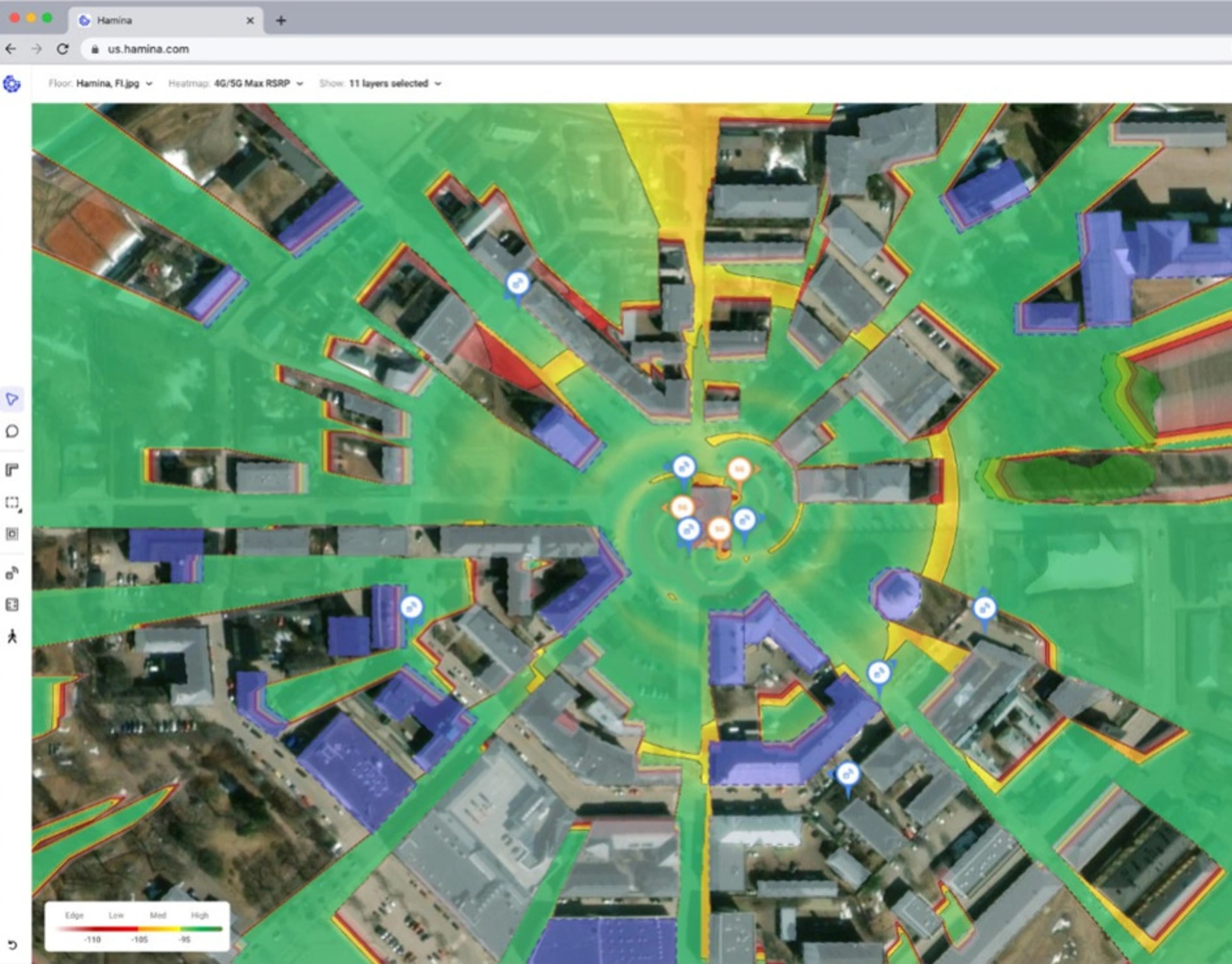

Netzplanung ist Maßarbeit

Aber der Netzaufbau ist nicht ganz ohne, der Teufel steckt im Detail. 5G löst im Gegensatz zu WLAN zwar Interferenzprobleme, überbrückt relativ große Entfernungen, bietet mehr Sicherheit und priorisiert Geschwindigkeit und Bandbreite nach Wunsch. Aber aufbauen können ein 5G-Campusnetzwerk nur Experten. Jedes Gebiet, innerhalb und außerhalb von Gebäuden, muss akribisch und individuell vermessen werden. Es gibt keine allgemeingültige Formel. Und das Ganze dauert mitunter Wochen - nicht zuletzt, weil Experten rar sind und entsprechende IT-Dienstleister erst am Anfang der Professionalisierung in Sachen Netzwerkdesign mit 5G stehen. Netzplanung, das war bisher die Aufgabe von Carriern und großen Netzausrüstern wie Ericsson. Die Ressourcen für kleinere Anbieter sind noch gering, selbst wenn Ingenieure für anspruchsvolle WLAN-Netzwerke schnell weitergebildet werden könnten.

Ein Hochhaus mit Stahlbeton muss man in der anspruchsvollen Netzplanung anders angehen als eine Leichtbauhalle. Gelände, Bewuchs, Bebauung – alles spielt eine Rolle, genauso wie rechtliche Bestimmungen und Besitzverhältnisse. Wie weit reicht das Signal, wie gut sind Anbindung und Qualität? Wo müssen die Masten stehen, wo braucht man Verstärker oder eventuell weitere Masten - und welche Gebiete lassen sich schlicht und einfach nicht versorgen? Wo sind die blinden Flecken?

5G oder WLAN? Beides!

Damit kommen wir zurück zu unserem Donut: Das Loch in der Mitte steht für die großflächige Abdeckung mit 5G. Das schon angebissene Backwerk symbolisiert vereinzelte, komplementäre Netze; vor allem WLAN, aber nicht nur. Komplementäre Netze sind nicht für größere Gebiete gebaut, das wäre viel zu teuer und zu kompliziert. Aber sie sind perfekt geeignet, die blinden Flecken auf der Karte mit WLAN- und, bei Bedarf, auch mit Kabel-Häppchen auszufüllen. Sogar weitere, lokale 5G-Netze, etwa in einer Produktionshalle, sind machbar.

Ein Beispiel: Stellen wir uns das weitläufige Gelände eines mittelgroßen produzierenden Betriebs vor. Die Warenanlieferung vom Lager an die Fertigungshalle übernehmen AGVs, autonom fahrende Arbeitsbienen. Die Daten und die Datenverarbeitung dafür laufen über das 5G-Campusnetz. Die Halle hat allerdings Metallwände, die das 5G-Signal schwächen oder ganz abschirmen. Im Inneren brauchen aber die IoT-Sensoren, die eine automatische Nachbestellung der Verbauteile auslösen, den Netzzugang. Hier übersetzen spezielle Router das vorhandene 5G-Netz in Ethernet, WLAN oder ein weiteres 5G-Netz. Damit gleicht die Netzabdeckung einem leicht angeknabberten Donut, der nur dort, wo nötig, weitere kleine Netze aufbaut, um am Abdeckungsrand die Connectivity sicherzustellen.

Geräte wie Smartphones oder Tablets können sich direkt mit dem sicheren 5G-Netz verbinden. Haben sie zwei SIM-Karten, ist auch der nahtlose Übergang zwischen privatem Campusnetzwerk und öffentlichen Mobilfunk möglich. Andere Geräte brauchen aber ein klassisches Netzwerk per LAN oder WLAN und damit einen Router, der das Campusnetzwerk für sie zugänglich macht. Auch das ist in der Planung zu berücksichtigen: Welche Orte, Menschen und Dinge müssen angebunden werden, und wo befinden sie sich? Ist Strippenziehen die beste Lösung, Funk, WLAN oder ein 5G-Subnetz?

Den Donut ins Rollen bringen

Doch wie bringt man den Donut ins Rollen? Im Moment herrscht noch große Unsicherheit. „Brauchen wir das?“ „Können wir das?“ Was 5G und die Kombination mit den alten Bekannten LAN und WLAN wirklich bedeutet, ist nur wenigen klar. Der Markt ist noch nicht reif. Das nächste Ziel ist daher: Der Markt muss lernen, was 5G leisten kann und wie. Dazu gehört auch, zu vermitteln, was nicht geht.

Die Anbieterlandschaft entwickelt sich gerade erst. Riesen wie Ericsson „können“ 5G. Ihre Produkte sind aber auf Carrier und sehr große, OT-lastige Unternehmen zugeschnitten. Enterprise-Anbieter, deren Produkte und Systeme sich in IT-getriebene Unternehmen einfügen, sind noch dünn gesät. Genauso wie Dienstleister, die die Produkte verkaufen, einrichten und betreuen können. Dringend nötiges Fachpersonal für Planung und Umsetzung ist bei den Carriern gebunden und reicht bei weitem noch nicht aus. Um den Bedarf zu decken, müssen sich die Branchenriesen auch auf kleinere Projekte einstellen. Die Enterprise-Anbieter müssen in Aus- und Weiterbildung investieren, um die Personallücken zu füllen.

Zu guter Letzt: Wie sieht es mit den Kosten aus? Bisher gibt es noch keine Faustformeln, welchen finanziellen Aufwand Lizenzierung, Planung, Einrichtung und Betrieb eines privaten 5G-Netzes bedeuten. Eine belastbare finanzielle Planungssicherheit für die unterschiedlichsten Organisationen ist noch nicht gegeben: Viele der aktuellen privaten 5G-Installationen sind entweder sehr klein, wie in Startup-Unternehmen immer häufiger zu finden, oder aber Großprojekte der klassischen Anbieter aus dem Mobilfunk.

Mobilfunkanbieter drängen zunehmend auf den Markt für private 5G-Netze. Die Folge: Hardware wird standardisiert, die Software weiter virtualisiert. Das Management der Komponenten wird einfacher, und mehr und mehr Funktionen werden in die Cloud verlagert. Der Markt profitiert davon, der Wettbewerb nimmt zu. Dadurch werden die Preise fallen, und der 5G-Markt erhält noch einen weiteren Booster.

Die Herausforderungen sind vielfältig, aber es ist klar: Die Zukunft der Vernetzung ist ein unregelmäßiger Kreis mit Loch. Und den backen wir gerade.

Der Autor: Roger Jones ist Solutions Architect EMEA bei Cradlepoint.

Dieser Artikel erschien im Rahmen des Wireless Congress 2022, wo Roger Jones einen Vortrag zum Thema hielt.