Spannungsmessung

Messungen über Isolationsbarrieren hinweg

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Praktischer Einsatz der digitalen Isolatoren

Praktischer Einsatz der digitalen Isolatoren

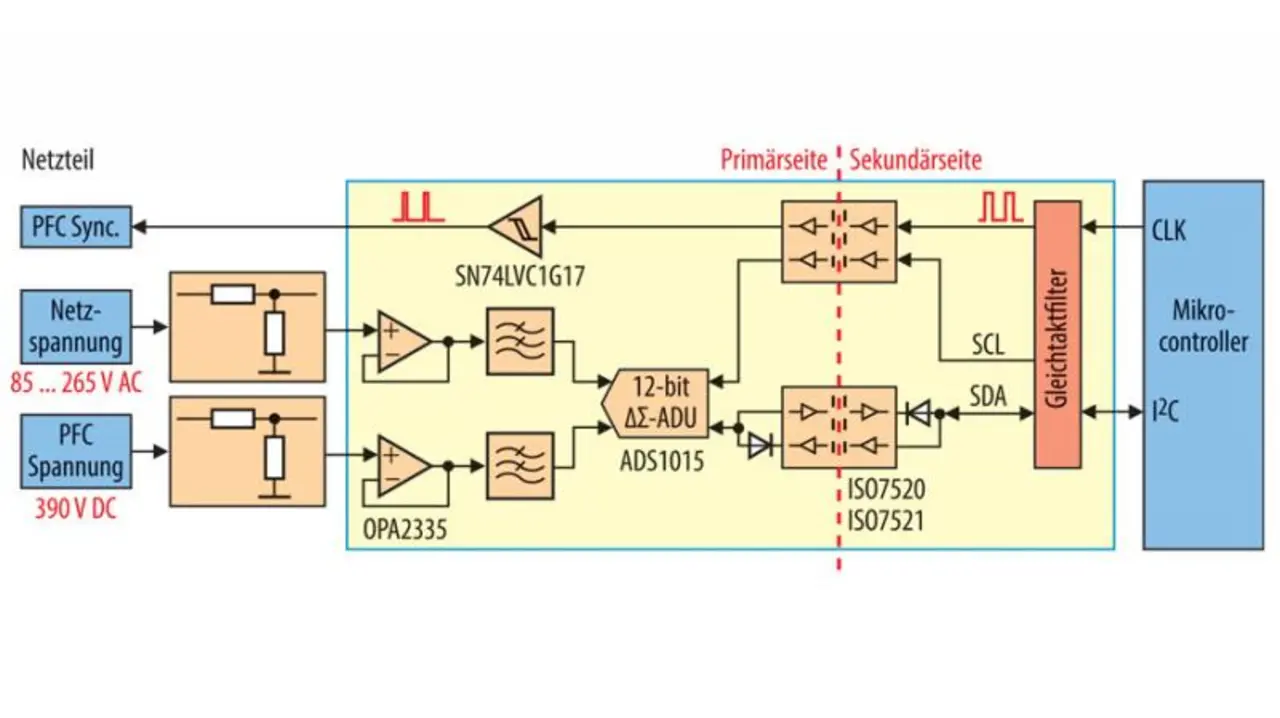

Bei diesem konkreten Beispiel handelt es sich um ein Netzteil, bei dem die Netzspannung sowie die PFC-Spannung auf der Primärseite gemessen, die Messwerte auf die Sekundärseite übertragen und auf einem Display dargestellt werden. Außerdem wird die Schaltfrequenz der PFC-Stufe mit einem vom sekundärseitigen Mikrocontroller generierten Rechtecksignal synchronisiert.

Das Blockschaltbild (Bild 2) zeigt die Ein- und Ausgänge der Messschaltung: Links der gestrichelten Linie die Schaltungsteile auf der Primärseite, die mit dem Stromnetz galvanisch verbunden sind, rechts die Sekundärseite mit dem Mikrocontroller, der das Synchronisationssignal für die PFC-Stufe erzeugt sowie die Messwerte verarbeitet und darstellt.

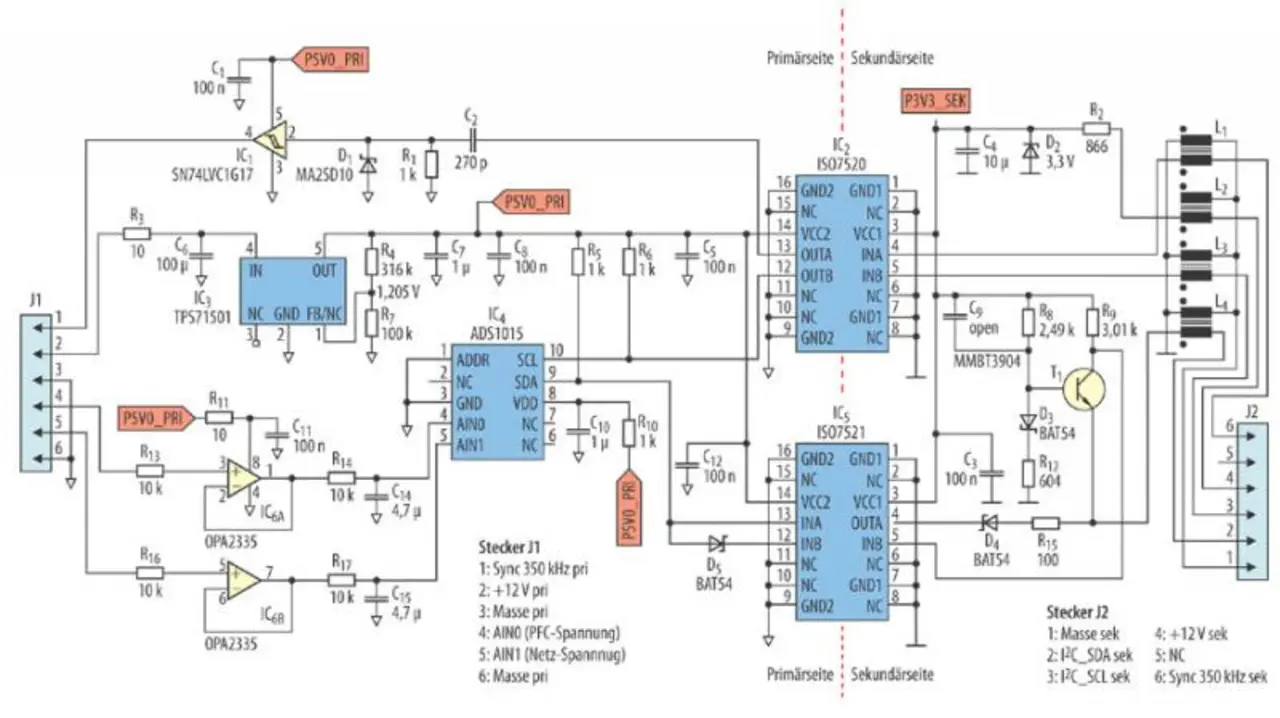

Wie bereits beschrieben, wird mit drei digitalen Isolatoren (1 × ISO7521C + ½ × ISO7520C) eine I2C-Schnittstelle mit galvanischer Trennung realisiert. Mit dem vierten Kanal wird das Synchronisationssignal auf die Primärseite übertragen. In dieser Konfiguration ist die Übertragung auf der Datenleitung (SDA) bidirektional und auf der Taktleitung (SCL) unidirektional (Bild 3).

Das bedeutet, der Master - in diesem Fall der Mikrocontroller auf der Sekundärseite - gibt mit der Taktleitung die Übertragungsgeschwindigkeit vor. Ist die Übertragungsgeschwindigkeit für einen Slave zu schnell, kann dieser durch „clock stretching“ die Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren. Dies wird dadurch erreicht, dass der Slave die Taktleitung auf „low“ hält, was der Master registriert. Allerdings muss diese Funktion von Master und Slave unterstützt werden und die Taktleitung muss ebenfalls eine bidirektionale Kommunikation erlauben. Wenn nötig, kann für die Taktleitung die gleiche Schaltung wie für die Datenleitung mit einem ISO7521 verwendet werden.

Die Netz- und die PFC-Spannung werden zuerst über einen Spannungsteiler heruntergeteilt, damit sie im Eingangsspannungsbereich des AD-Umsetzers ADS1015 liegen. Dann folgt ein Operationsverstärker zur Entkopplung des Signals, der als Spannungsfolger beschaltet wird. Das Ausgangssignal des Verstärkers wird über ein RC-Tiefpassfilter dem AD-Umsetzer zugeführt. Das Filter hat eine sehr niedrige Grenzfrequenz von 3,3 Hz, um Störungen zuverlässig zu unterdrücken und ein sauberes, geglättetes Messsignal zu erhalten. Gemessen wird die Netzspannung hinter dem Netzgleichrichter, sie hat also nur positive sinusförmige Spannungsanteile.

Wird diese Spannung mit einem Tiefpassfilter gefiltert, ergibt sich eine Gleichspannung (Mittelwert = Gleichrichtwert) mit einem Wechselspannungsanteil. Um später eine korrekte Darstellung der gemessenen Spannung zu erreichen, wird im Mikrocontroller eine Lookup-Tabelle verwendet: Der reale Wert der Netzspannung wird in Abhängigkeit von der gemessenen Spannung ausgelesen und angezeigt. Die so gefilterten, analogen Messsignale werden dann im AD-Umsetzer digitalisiert und über die I2C-Schnittstelle auf die Sekundärseite übertragen.

Für die Synchronisation des PFC-Controllers (UCC28070 [5]) wird ein Rechtecksignal mit einem Tastverhältnis von maximal 50 % benötigt. Da der Mikrocontroller aber bereits ein Signal mit 50 % Tastverhältnis erzeugt, wird daraus mit einem Hochpass und einem Gatter ein Rechtecksignal mit gleicher Frequenz, aber schmaleren Pulsen erzeugt. Dies erhöht die Betriebszuverlässigkeit, da ansonsten der PFC-Controller an der laut Datenblatt maximal erlaubten Grenze (bezüglich dem maximalen Tastverhältnis des Synchronisationssignals) betrieben wird. Die genaue Beschaltung ist im Schaltbild (Bild 4) dargestellt.

Auf der Primärseite wird eine Versorgungsspannung von 12 V zugeführt, aus der mit einem Längsregler (TPS71501 [6]) eine geregelte Spannung von 5 V zur Versorgung der Operationsverstärker, des Gatters sowie der Primärseite der digitalen Isolatoren erzeugt wird.

Aus der sekundärseitigen Versorgungsspannung von ebenfalls 12 V generiert eine Zener-Diode mit Vorwiderstand eine Spannung von 3,3 V, die die Sekundärseite der digitalen Isolatoren versorgt. Diese einfache Schaltung ist für die geringe Stromaufnahme von einigen mA ausreichend. Da der Mikrocontroller, der an der anderen Seite des I2C-Buses hängt, ebenfalls mit 3,3 V betrieben wird, können Takt- und Datenleitung direkt verbunden werden.

Störfreie Datenübertragung dank Gleichtaktfilter

Die galvanische Trennung verhindert zwar einen direkten Stromfluss zwischen Primär- und Sekundärseite, aber die Bauteile, die die Isolationsbarriere überwinden (z.B. Transformatoren) bilden zusammen mit der Leiterplatte (Layout) und der Schaltungsgeometrie parasitäre Kapazitäten zwischen der Primär- und Sekundärseite.

Eine getaktete Stromversorgung in der Nähe eines Bauteils, das die galvanische Trennung überwindet, erzeugt Gleichtaktstörungen, die auf der jeweils anderen Seite kapazitiv eingekoppelt werden. Bei einem primärseitigen Schaltregler verursacht dies einen Stromfluss von der Primärseite auf die Sekundärseite und wieder zurück, der Störungen auf Sensor- und Kommunikationsleitungen hervorrufen kann. In der Praxis ist es meistens schwierig, die Störquelle herauszufinden und ob die Störung durch ein elektrisches oder magnetisches Feld erzeugt wird.

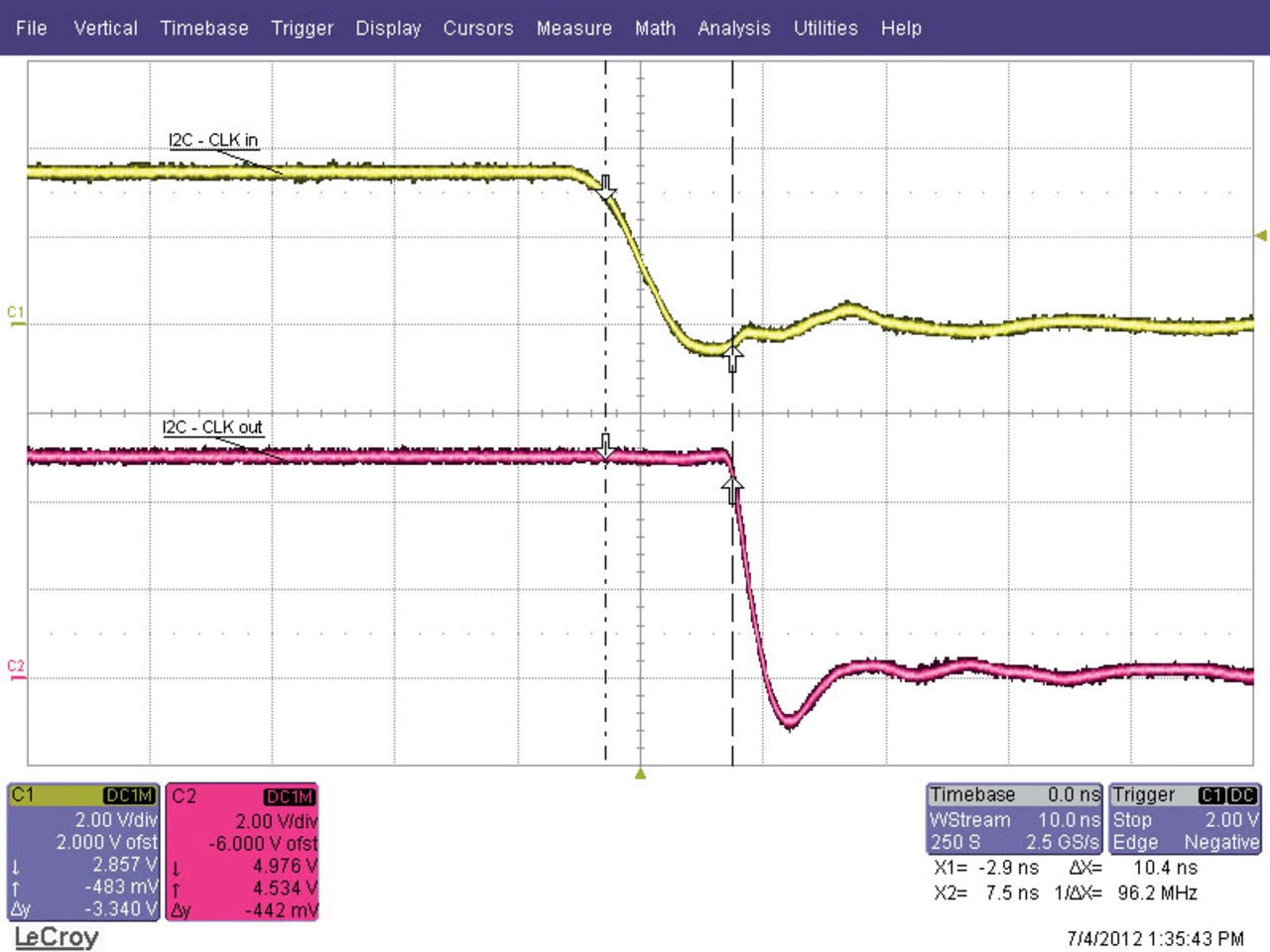

In der beschriebenen Anwendung ist die Messeinrichtung mit der galvanischen Trennung relativ weit vom Mikrocontroller abgesetzt, um möglichst nah an den zu messenden Größen zu sein. Die Schaltung mit den digitalen Isolatoren sitzt direkt neben der PFC-Stufe. Während der Entwicklung zeigte sich, dass die I2C-Verbindung ab einer gewissen Belastung der PFC-Stufe gestört und unterbrochen wurde. Bei unbelasteter PFC-Stufe war die Kommunikation zwischen AD-Umsetzer und Mikrocontroller über den I2C-Bus einwandfrei.

Die Untersuchung des Problems ergab, dass die räumliche Nähe der Messschaltung zum PFC-Aufwärtswandler die Ursache war. Versuche, die Messschaltung abzuschirmen, zeigten, dass es nicht besser wurde, sondern noch schlechter. Dies war ein eindeutiger Indikator dafür, dass Gleichtaktströme die Ursache für die Störungen sind.

Um Gleichtaktströme effektiv zu unterdrücken, wurden in jeder Signal- und Versorgungsleitung stromkompensierte Drosseln (Würth [7]) eingefügt (Bild 4, rechts oben). Dadurch funktioniert die Kommunikation über den I2C-Bus zuverlässig in allen Betriebszuständen und die Signalintegrität wird nicht verändert.

Mit dem vorgestellten Konzept, Messwerte über eine Isolationsbarriere (galvanische Trennung) hinweg als digitale Signale statt analoge Signale zu übertragen, können schnelle und zuverlässige Messwerterfassungen aufgebaut werden. Dem möglichen Problem von Gleichtaktströmen/-störungen kann mit dem Einsatz von stromkompensierten Drosseln in den Daten- und Stromversorgungsleitungen begegnet werden, so dass ein einwandfreier Betrieb, selbst in unmittelbarer Umgebung einer leistungsstarken getakteten Stromversorgung, möglich ist.

- Messungen über Isolationsbarrieren hinweg

- Praktischer Einsatz der digitalen Isolatoren

- Literatur & Autoren