Stromversorgung

Fehlerquellen bei externen Netzteilen vermeiden

Ein externes Netzteil bietet viele Freiheitsgrade im Design, besonders wenn zu Projektbeginn das endgültige Leistungsbudget noch nicht völlig absehbar ist. Aber bei externen Netzteilen gibt es ebenfalls so Einiges zu beachten.

Bei der Entwicklung im Elektronikbereich gibt es viele Klischees. Eines davon ist, dass die Stromversorgung immer als Letztes berücksichtigt wird. Und wie so oft steckt auch in diesem Klischee ein Körnchen Wahrheit, denn die Designspezifikationen haben die Angewohnheit, sich im Laufe des Projekts weiterzuentwickeln. Die Teammitglieder, die für die Stromversorgung eines Designs verantwortlich sind, müssen also sicherstellen, dass die primäre Stromquelle den Bedarf auch decken kann. Damit stellt sich für das meist erforderliche Netzteil automatisch die Frage, ob dieses innerhalb des Designs oder extern umgesetzt werden soll. Jede dieser Optionen hat ihre Vorteile.

Ein internes Netzteil wird Teil des Gesamtdesigns, was die Sicherheitsanforderungen erleichtert und möglicherweise – aber nicht unbedingt – die Gesamtkosten verringert. Ein externes Netzteil bietet dagegen mehr Freiheit in Bezug auf die Gesamtleistung. Wird ein solches spezifiziert, wirkt sich eine nachträgliche Erhöhung seiner Ausgangsleistung nicht auf das Design des restlichen Produkts aus. Eine um beispielsweise 20 Prozent höhere Ausgangsleistung beeinflusst sehr wohl die Größe eines internen Netzteils und kann dazu führen, dass das Entwicklungsteam das Wärmemanagement neu bewerten muss. Ein externes Netzteil hingegen lässt sich anpassen, ohne die Größe, Form oder andere Designparameter des Hauptprodukts zu beeinflussen.

Ist das Hauptprodukt batteriebetrieben, ist höchstwahrscheinlich ein externes Netzteil gewünscht, da sich die Produktverpackung ohne Rücksicht auf Größe, Gewicht und Kosten der für die Spannungswandlung erforderlichen Komponenten gestalten lässt. Bei moderner Elektronik kann der Platzbedarf für das Netzteil im Vergleich zu den verwendeten hochintegrierten Bauteilen beträchtlich sein. In einem Tablet würde man zum Beispiel kein internes Netzteil erwarten. Selbst die meisten Laptops verwenden heute ein externes Netzteil, anstatt direkt an die Netzversorgung angeschlossen zu werden.

Die Anforderungen, die ein Netzteil an ein Design stellen kann, sollten nicht ignoriert werden. Sie müssen aber auch nicht zu einer Einschränkung werden, sofern ein externes Netzteil zum Einsatz kommt. Denn auch in einem solchen Fall muss das Entwicklerteam eine Reihe von Designentscheidungen treffen, die auf folgenden Überlegungen beruhen.

Die Wahl des Gerätesteckers

In den meisten Fällen liefert ein externes Netzteil dem zu versorgenden Gerät eine einzige Gleichspannung, die nachgeschaltete DC-DC-Wandler weiter heruntersetzen und auf die Subsysteme des Produkts verteilen. Diese primäre Gleichspannung muss an der einen Schnittstelle am Eingang des Geräts genügend Leistung bereitstellen, um das gesamte Produkt mit Strom zu versorgen. Deshalb ist dort der verwendete Steckertyp zu berücksichtigen.

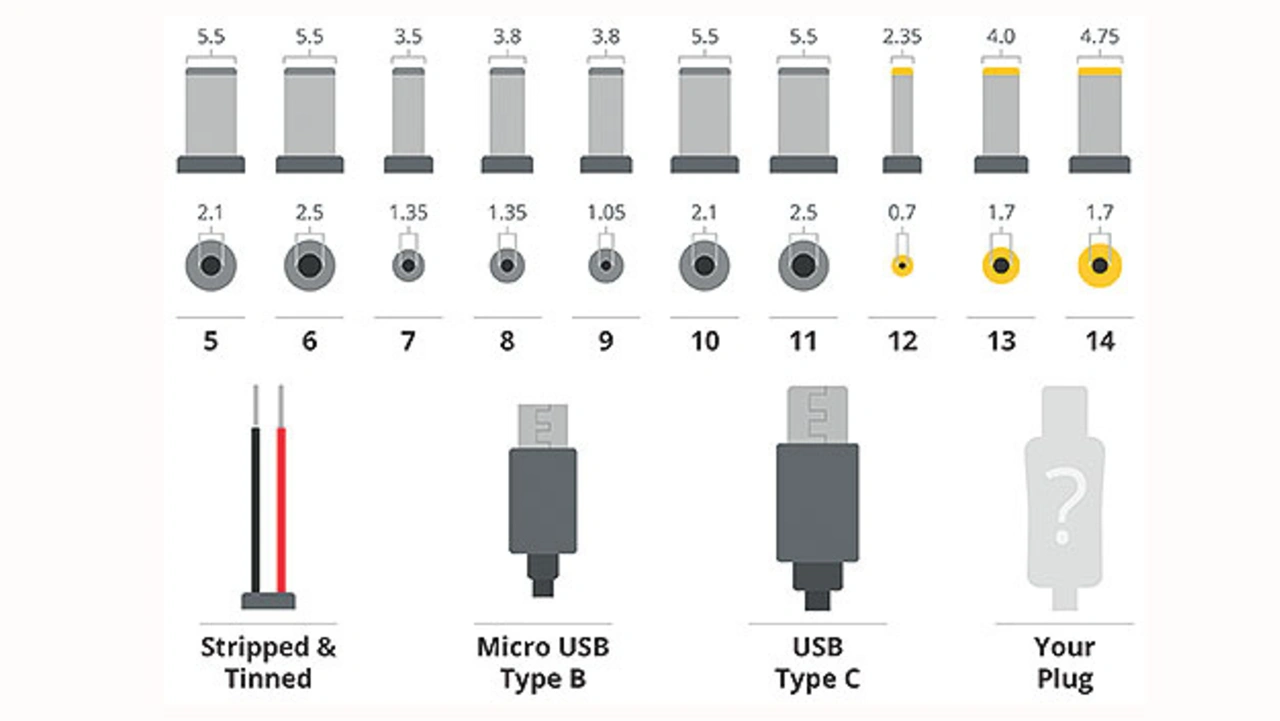

Bei externen Netzteilen finden sich häufig eine Reihe von Steckertypen (Bild 1). Bei tragbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch (Smartphones und Tablets) ist der USB-Anschluss allgegenwärtig geworden. Mit dem Aufkommen von USB 3.x und USB-C wird dieser Steckertyp noch häufiger verwendet, da jetzt bis zu 100 W Leistung bei 20 V bereitstehen – sofern die PD-Spezifikation (Power Delivery) berücksichtigt ist. Darüber hinaus bleibt der ehrwürdige Rundstecker ebenso erhalten wie die D-förmigen Multipin- Stecker, die häufig mit Netzteilen für elektronische Geräte einhergehen, die höhere Leistungsstufen erfordern.

Entsprechend der Art des verwendeten Steckers fällt auch die Wahl der Verkabelung aus. Auch hier schreiben die Leistungsanforderungen bis zu einem gewissen Grad den Kabeldurchmesser vor. Und ebenfalls sind Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen, die sich auf die Kabellänge und andere Merkmale beziehen. Wird vom Benutzer erwartet, dass er mit dem Anschluss interagiert, um beispielsweise seine Größe oder seine Art durch optionale Adapter zu ändern, kann sich dies auch auf die Sicherheitszertifizierung auswirken.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Da Wechselstrom potenziell gefährlich ist, müssen Adapter zertifiziert und gekennzeichnet sein, um Konformität nachzuweisen – zumindest wenn sie in den meisten Regionen der Welt vertrieben werden sollen. Es gibt zwar eine gewisse Motivation, diese Anforderungen universell zu gestalten, viele Regionen behalten jedoch ihre eigenen Regelungen bei. Trotz einiger Gemeinsamkeiten zwischen den Regionen sind alle Unterschiede zu beachten. Einige Anwendungen haben zudem ihre eigenen zusätzlichen Anforderungen, zum Beispiel medizintechnische Geräte. Der Hersteller muss vor dem Designbeginn natürlich wissen, ob das Netzteil diesen Spezifikationen entspricht – basierend auf der Art der Anwendung und dem Land/der Region, in dem es eingesetzt wird. Bei Unklarheiten sollte er sich an einen Experten auf diesem Gebiet wenden.

Eine weitere Designanforderung ist, elektromagnetische Störungen und die EMV-Kompatibilität zu beachten. Die Einhaltung der Standards für Störabstrahlung und Störfestigkeit ist ebenfalls eine weitgehend regionale Anforderung, und häufig ist Testen die einzige Möglichkeit, um festzustellen, ob diese Anforderung erfüllt wird. In vielen Fällen kann ein Filter erforderlich sein, um Störabstrahlungen bei bestimmten Frequenzen abzuschwächen. Ferritperlen sind dafür die am häufigsten verwendete Lösung. Auch hier helfen Experten, falls sich Fragen ergeben.

- Fehlerquellen bei externen Netzteilen vermeiden

- Effizienzstandards und Netzstecker