Für stationäre Stromspeicher der Zukunft

Salzwasser-Akku mit hoher elektrochemischer Stabilität

Wasser ist preisgünstig, überall verfügbar, brennt nicht und kann Ionen leiten. Das macht Wasser attraktiv als Elektrolyt für sichere, preisgünstige Akkus der Zukunft. Doch Wasser hat einen entscheidenden Nachteil: Es ist nur bis zu einer Spannungsdifferenz von 1,23 V chemisch stabil.

Eine Wasser-Zelle liefert also nur ein Drittel der Spannung einer handelsüblichen Lithium-Ionen-Zelle mit 3,7 Volt und würde sich deshalb für Anwendungen im Elektroauto kaum eignen. Eine kostengünstige Batterie auf Wasserbasis könnte jedoch für stationäre Stromspeicheranwendungen interessant werden.

Salzlösung ohne freies Wasser

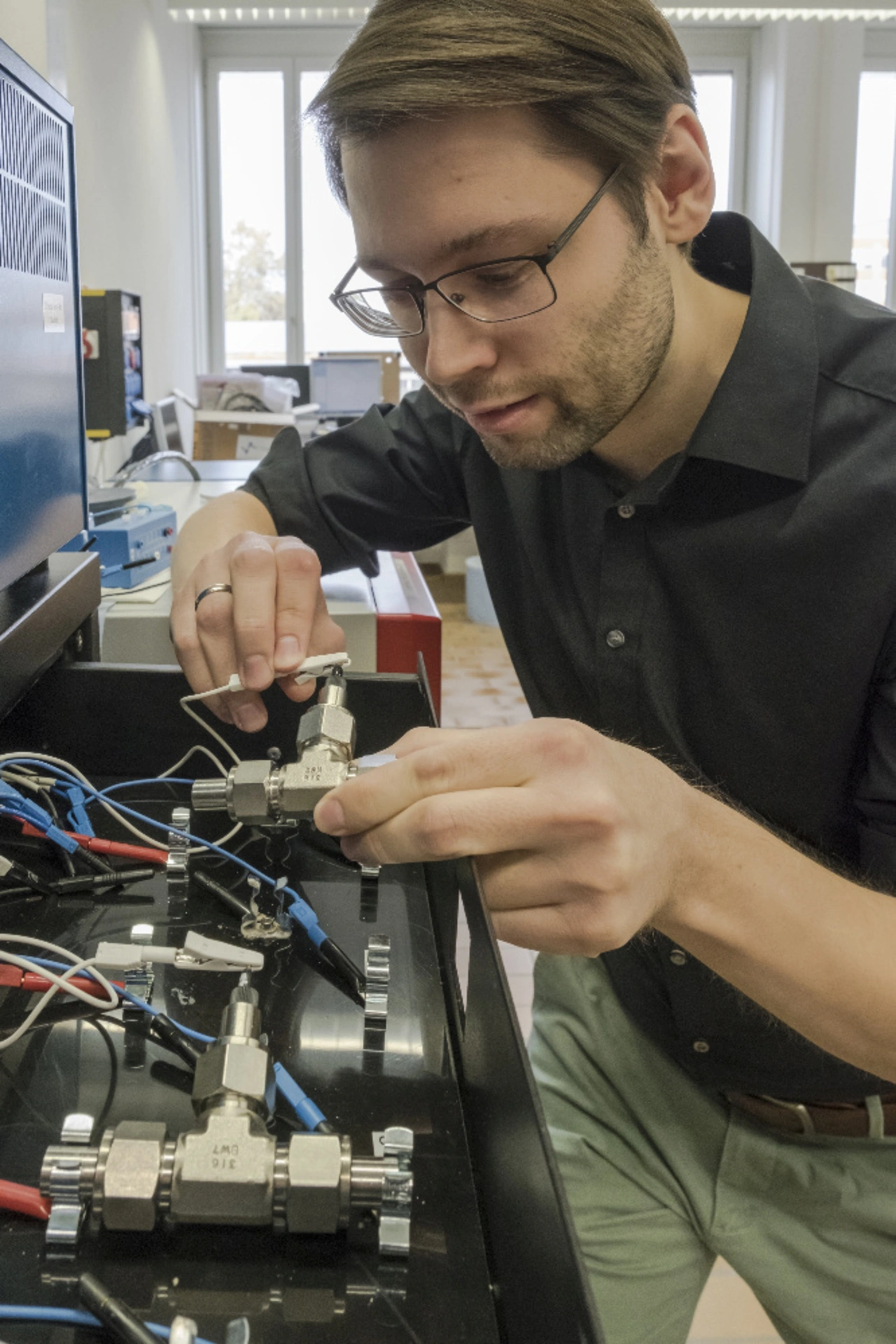

Ruben-Simon Kühnel und David Reber, Forscher in der Empa-Abteilung Materials for Energy Conversion, haben nun einen Lösungsvorschlag entwickelt, wie das gehen könnte: Der salzhaltige Elektrolyt muss zwar flüssig sein, aber zugleich so hoch konzentriert, dass darin kein überschüssiges Wasser enthalten ist.

Für ihre Versuche benutzten die beiden Forscher das Spezialsalz Natrium-FSI (exakter Name: Natrium-bis(fluorosulfonyl)imid). Dieses Salz ist sehr gut wasserlöslich: 7 g Natrium-FSI und 1 g Wasser ergeben eine klare Salzlösung. In der Salzlösung sind sämtliche Wassermoleküle um die positiv geladenen Natrium-Kationen herum in einer Hydrathülle gruppiert. Es sind kaum ungebundene Wassermoleküle mehr vorhanden.

Kostengünstige Fertigung

Die Forscher fanden heraus, dass die Salzlösung eine elektrochemische Stabilität von bis zu 2,6 Volt aufweist – also fast doppelt so hoch wie andere wässrige Elektrolyten. Die Entdeckung könnte der Schlüssel zu preisgünstigeren und sicheren Batteriezellen sein. Preisgünstiger auch deshalb, weil die Fertigung von Natrium-FSI-Zellen gefahrloser und damit einfacher wäre als die von Li-Ionen-Akkus.

Eine Reihe von Lade- und Endladezyklen hat das System im Labor bereits erfolgreich bestanden. Allerdings testeten die Forscher die Anoden und Kathoden ihrer Versuchsbatterie getrennt – gegen eine Standardelektrode als Partner. In einem nächsten Schritt sollen nun die beiden Halbzellen zu einer Batterie vereinigt werden. Dann ist das Testen weiterer Lade- und Entladezyklen vorgesehen.

Die Forschungsaktivitäten der Empa an neuartigen Batterien für stationäre Stromspeicher sind in das Swiss Competence Center for Heat and Electricity Storage (SCCER HaE) eingebettet, das Forschungstätigkeiten für neue Wärme- und Stromspeicher-Konzepte auf nationaler Ebene koordiniert und durch das Paul-Scherrer-Institut geleitet wird. Wenn das Experiment gelingt, rückt die preiswerte Wasser-Batterie in greifbare Nähe.