Fortschritte auf allen Ebenen nutzen

Einfachere Leistungswandlung in HV-Systemen

Eine effiziente Stromumwandlung in Hochspannungsanwendungen ist nicht einfach, aber Innovationen auf Komponenten-, Topologie- und Systemebene helfen, die Effizienz und Dichte dieser Systeme zu steigern und das Design zu vereinfachen.

Weltweit werden immer mehr Systeme elektrifiziert, sodass immer höhere Leistungen übertragen werden müssen. Damit werden die ohmschen Verluste (I2R) zum Hauptproblem. Um also die Systemeffizienz zu verbessern, wird die Spannung erhöht, sodass für die gleiche Leistung der Strom gesenkt werden kann, was die Verluste und Wärmeentwicklung reduziert. Ein Beispiel für diese Entwicklung sind Elektrofahrzeuge (EVs). Aktuell arbeiten die meisten noch mit 400 V, bei neuen Modellen wird aber vermehrt auf 800 V gesetzt. Höhere Spannungen machen aber eine ordnungsgemäße galvanische Trennung und Isolierung unerlässlich, um die Sicherheit der Anwender zu gewährleisten. Auch die Signalkommunikation muss über die Isolationsbarrieren hinweg uneingeschränkt möglich sein. Mit Innovationen bei den Bauelementen, den Schaltungstopologien und den Systemen insgesamt ist es möglich, nicht nur den Wirkungsgrad und die Leistungsdichte von Hochspannungssystemen zu verbessern, sondern die Designs gleichzeitig auch einfacher zu machen.

Optimierte Schaltbausteine

Verglichen mit Silizium-MOSFETs zeichnen sich Wide-Bandgap-MOSFETs auf Basis von SiC oder GaN durch eine geringe bzw. nicht vorhandene Sperrverzögerungsladung sowie einen geringeren Einschaltwiderstand aus, und auch weitere parasitäre Größen wie Gate-Ladung oder Ausgangskapazität sind deutlich kleiner. All dies ermöglicht wesentlich höhere Schaltgeschwindigkeiten mit einer Anstiegsrate von mehr als 150 V/ns, verglichen mit weniger als 80 V/ns bei Superjunction-MOSFETs auf Siliziumbasis.

Die höhere Schaltgeschwindigkeit führt zu entsprechend niedrigeren Schaltverlusten, allerdings lassen sich diese Vorteile nur in Kombination mit geeigneten Treibern ausschöpfen. Diese müssen einen hohen Treiberstrom und einen hohen CMTI-Wert (Common-Mode Transient Immunity) aufweisen und ihre Anstiegsgeschwindigkeit muss variabel sein. Über diese Eigenschaften verfügt beispielsweise der Gate-Treiber »UCC5880-Q1« mit verstärkter Isolation. Neben einer höheren Leistungsdichte ist es damit auch möglich, die Komplexität des Systemdesigns zu verringern, die Kosten zu senken und gleichzeitig die bestehenden Sicherheits- und Performance-Vorgaben zu erfüllen.

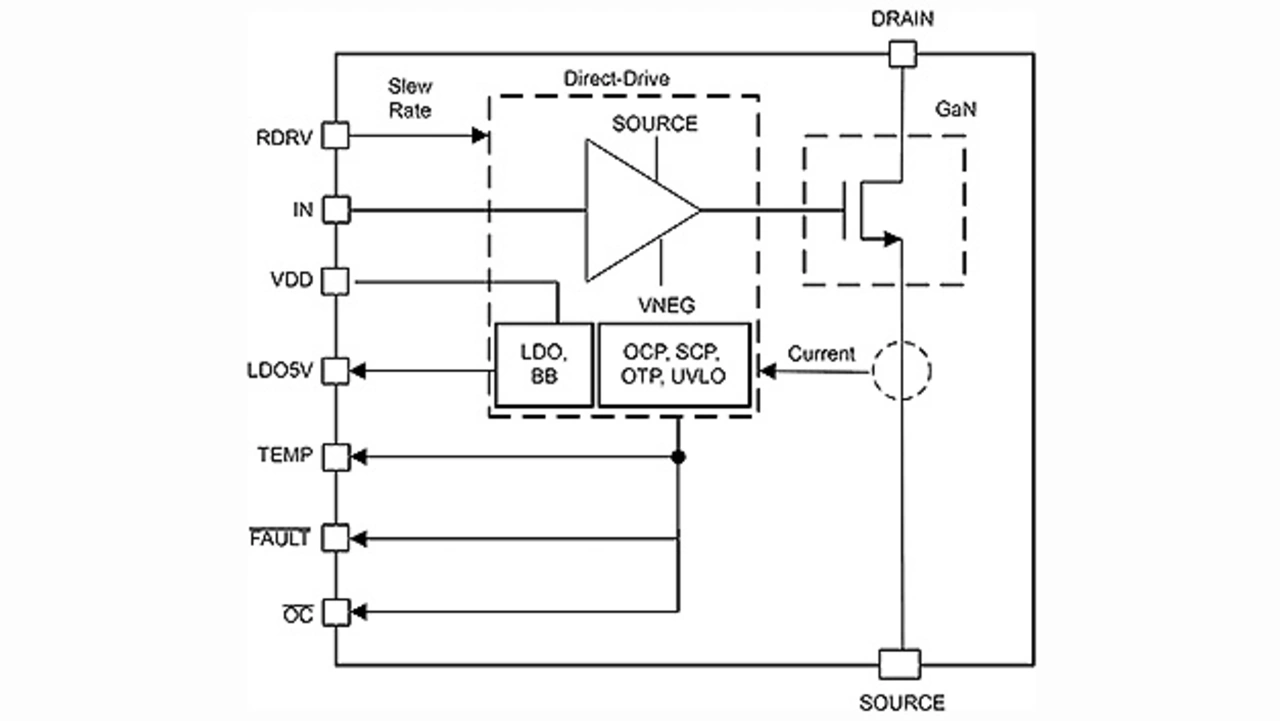

Hohe Schaltgeschwindigkeiten senken zwar die Verluste, können dafür aber Probleme durch Spannungsspitzen und Gleichtaktstörungen hervorrufen. Bei der Kombination aus GaN-FET und separatem Gate-Treiber weisen nicht nur die einzelnen Bauelemente parasitäre Induktivitäten auf, sondern sie treten auch in den Leiterbahnen auf, was wiederum der Schaltgeschwindigkeit Grenzen setzen. Abhilfe schafft hier eine Variante, bei der Treiber und GaN-FET im selben Gehäuse integriert sind. Das ist zum Beispiel beim LMG3526R030 (Bild 1) der Fall, womit die Schaltverluste auf ein Minimum reduziert werden.

Passende Controller

Wird die Schaltfrequenz erhöht, können kleinere magnetische Bauelemente gewählt werden, allerdings ergibt sich hieraus auch die Forderung nach speziellen digitalen Reglern, die schnell auf Eingangsgrößen wie Spannung, Strom und Temperatur reagieren und in möglichst kurzer Zeit die entsprechenden Ausgangsgrößen erzeugen können. Je besser die Echtzeitfähigkeiten der Signalkette sind, umso stabiler und präziser wird die Leistungsregelung und umso mehr erhöht sich die Leistungsdichte.

Problematisch kann sich hier eine PWM-Stufe (Pulse Width Modulation) mit zu geringer Auflösung erweisen, wenn das PWM-Signal nicht exakt auf den Sollwert konvergiert, sondern um den errechneten Zielwert oszilliert und das System damit instabil macht. Hier wirkt sich die Fähigkeit der Mikrocontroller der C2000-Familie positiv aus, die Flanken des PWM-Signals auf 150 ps genau zu positionieren, was gegenüber traditionellen Lösungen eine Verbesserung um den Faktor 60 bedeutet. Als weiterer Pluspunkt kommt bei den C2000-MCUs ein integrierter konfigurierbarer Logikblock hinzu, mit dem sich die erforderliche Abschaltsequenz für 3-Level-Inverter umsetzen lässt.

Die mit Wide-Bandgap-Halbleitern theoretisch möglichen Verbesserungen des Wirkungsgrads und der Leistungsdichte lassen sich also nur dann realisieren, wenn sie mit Innovationen bei den übrigen Bauelementen, wie etwa isolierten Gate-Treibern und digitalen Reglern ergänzt werden.

Maximale Leistungsdichte

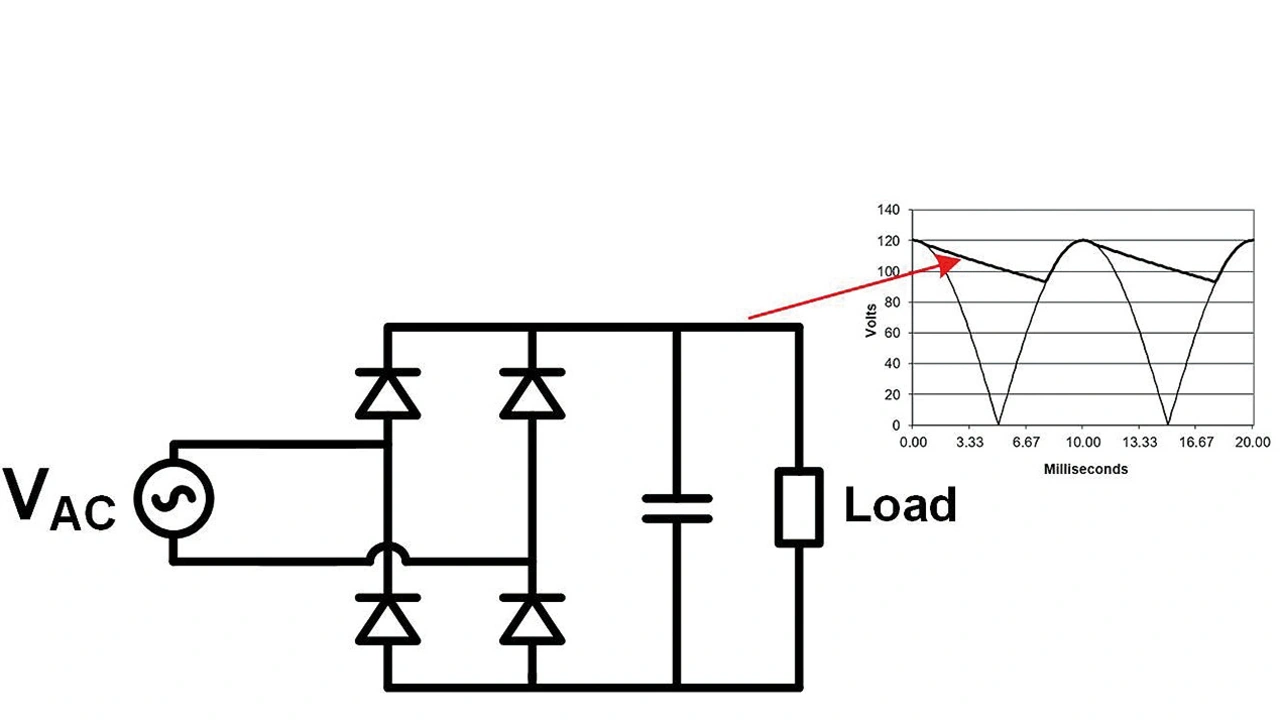

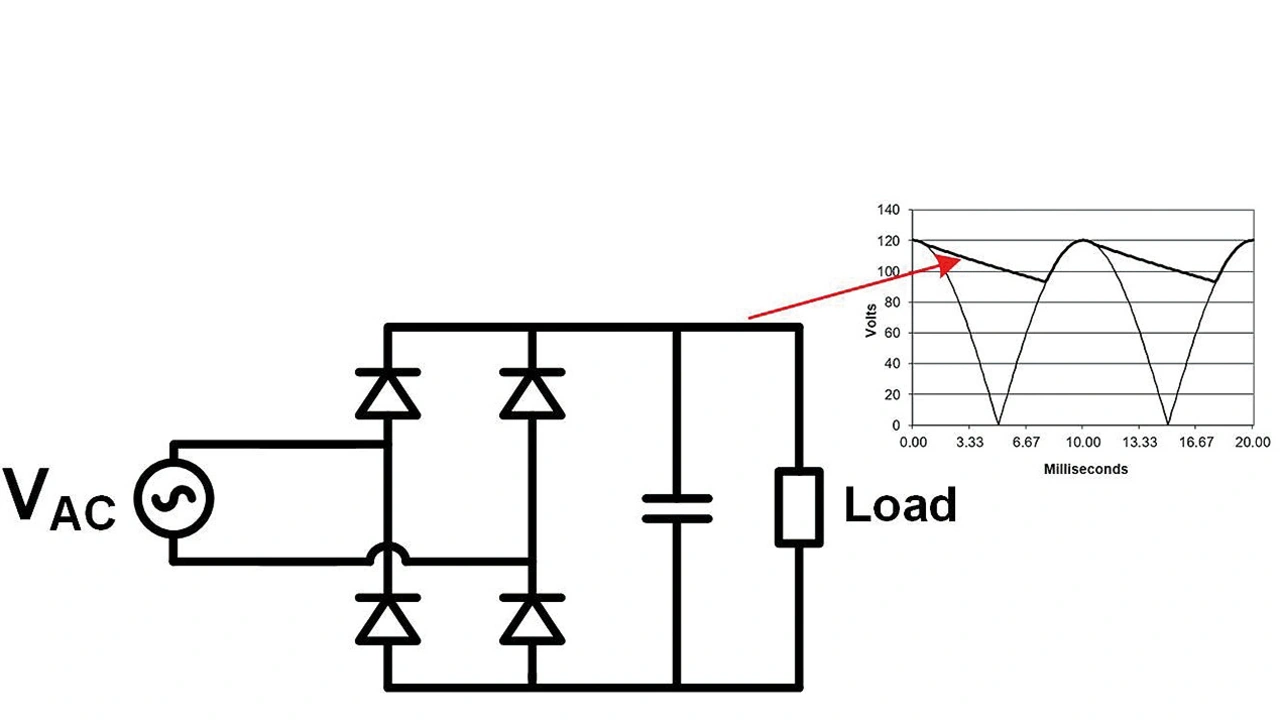

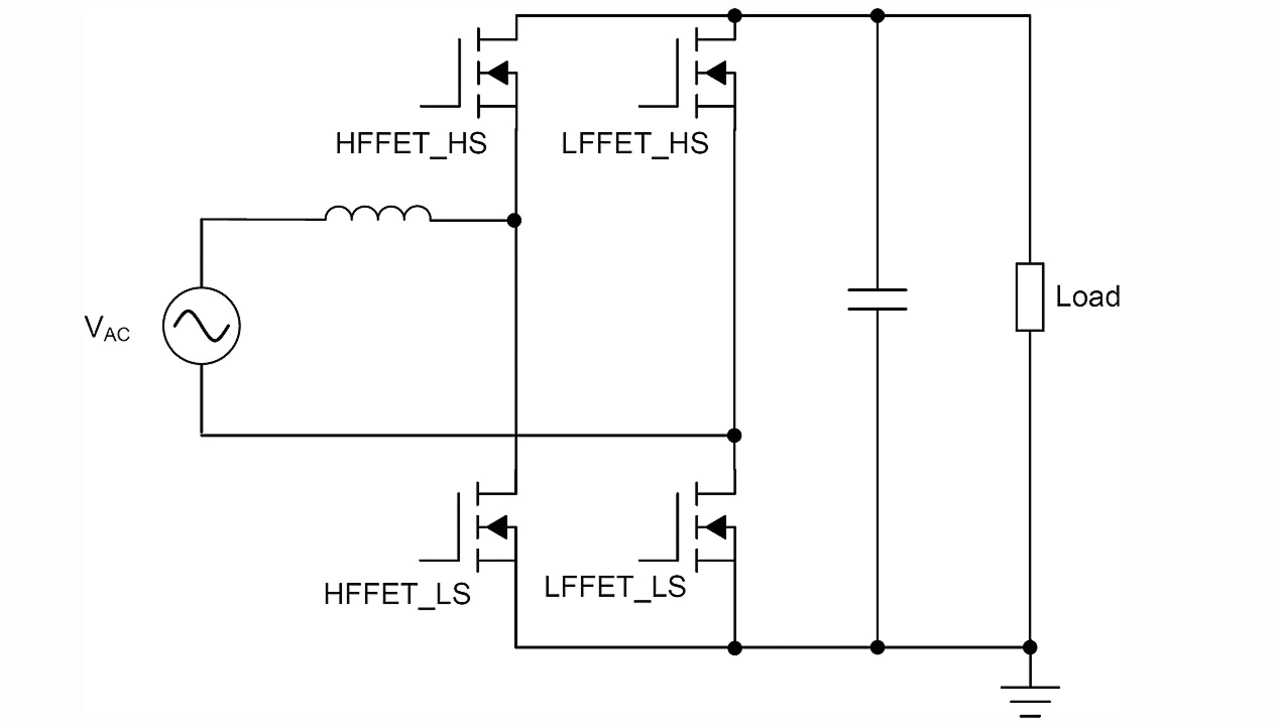

An AC/DC-Gleichrichtern lässt sich hervorragend zeigen, wie die Leistungsdichte und das Gewicht mithilfe von Wide-Bandgap-Halbleitern verringert werden können. Bild 2 zeigt die traditionell verwendete Brückengleichrichter-Lösung. Nachteilig bei einem Brückengleichrichter ist unter anderem der meist unter 0,5 liegende Leistungsfaktor, was nicht energieeffizient ist.

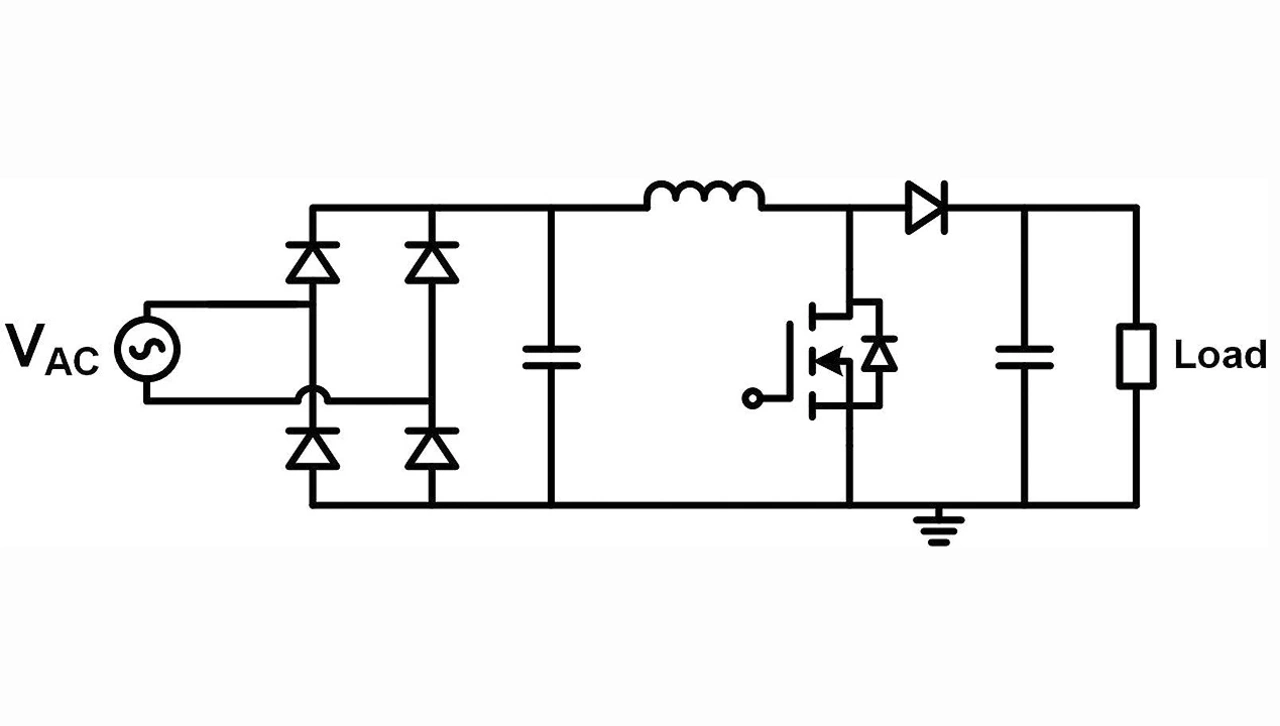

Abhilfe hierfür ist eine aktive Leistungsfaktor-Korrekturschaltung (Power Factor Correction, PFC), die die eingangsseitige, zwischen 90 und 240 V betragende Wechselspannung in eine geregelte Gleichspannung von 400 V am Ausgang umwandelt (Bild 3). Durch entsprechende Regelung des Spulenstroms gelingt es, einen Leistungsfaktor von nahezu eins (0,99) zu erreichen.

Der auch in dieser Schaltung nach wie vor enthaltene Brückengleichrichter erzeugt jedoch weiterhin signifikante Verluste. Bei einem 2-kW-Gleichrichter ist von über 20 W Verlustleistung im Brückengleichrichter auszugehen, deren Ableitung bei einem Einzelbaustein nicht unproblematisch ist. Vermeiden lassen sich diese Verluste, wenn die Gleichrichtung stattdessen durch zwei zusätzliche MOSFETs erfolgt, wie in der Totem-Pole-Schaltung in Bild 4. Durch die Verwendung von Wide-Bandgap-Halbleitern können die Verluste hier wirksam eingedämmt werden, und mithilfe von Innovationen bei den Bauelementen selbst und bei der Schaltungstopologie ist es möglich, den Wirkungsgrad auf über 99 Prozent anzuheben.

Extrem hohe Wirkungsgrade

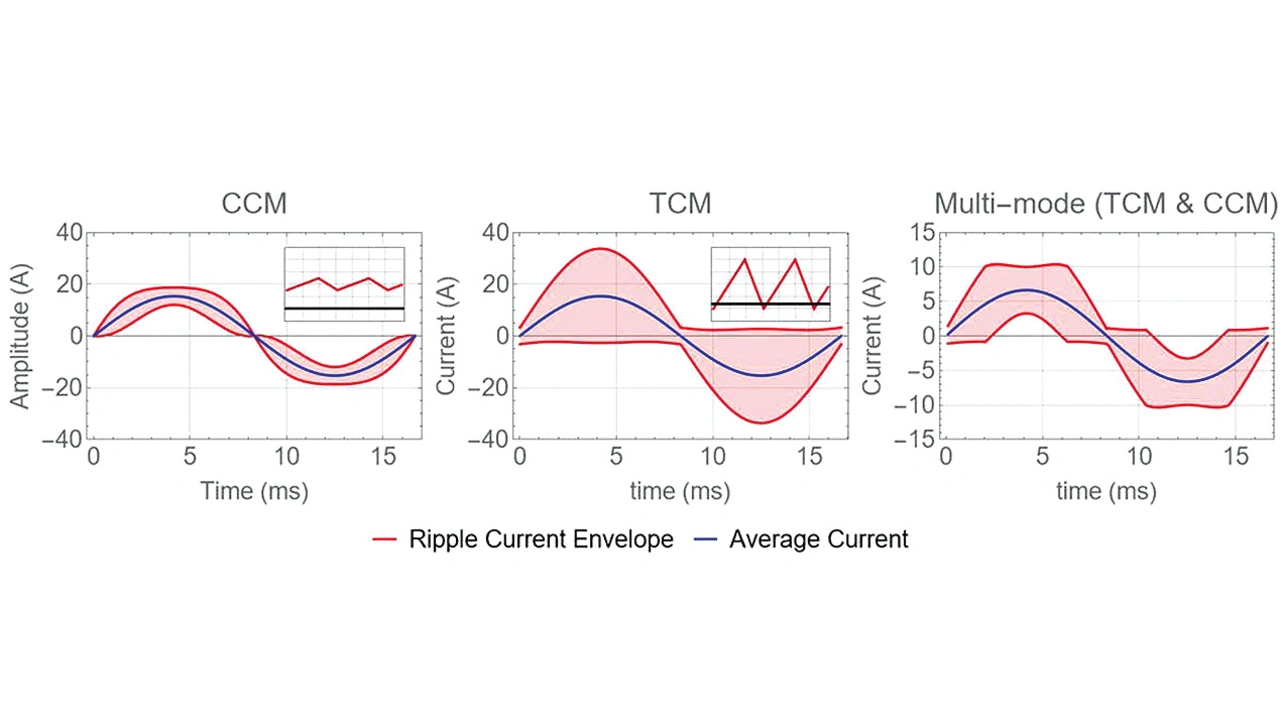

Innovationen bei den Schaltungsarchitekturen und den Regelungssystemen bergen das Potenzial, Hochspannungs-Leistungswandlersysteme zu vereinfachen und zu verbessern. Für die oben erwähnte PFC-Schaltung dürfte die Wahl zunächst auf den CCM-Betrieb (Continuous Conduction Mode) fallen, der die Welligkeit des Spulenstroms reduziert, sodass kleinere Entstörfilter benötigt werden.

Im Gegensatz zum CCM-Betrieb beginnt der Spulenstrom im TCM-Betrieb (Triangular Conduction Mode) stets bei null oder sogar bei einem negativen Wert.

Dies wiederum ermöglicht deutlich niedrigere Schaltverluste und einen höheren Wirkungsgrad, da der Strom in den Leistungsschaltern zum Zeitpunkt des Einschaltens nahezu null beträgt. Die Stromwelligkeit hingegen ist deutlich größer als im CCM-Betrieb, was das Design der EMI-Filter (Electromagnetic Interference) schwieriger macht.

Eine optimale Lösung ist der Multimode-Betrieb, eine Kombination aus CCM und TCM, die die Vorteile beider Betriebsarten optimal vereint (Bild 5).

Das EMI-Problem

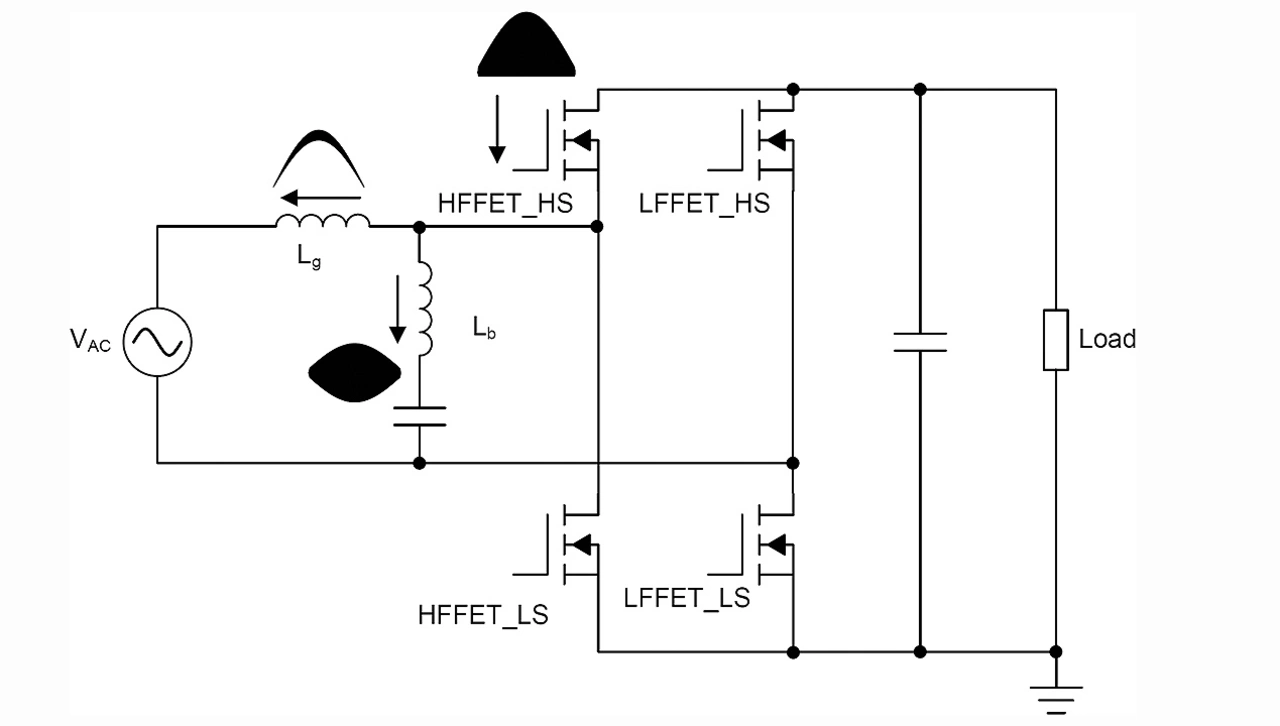

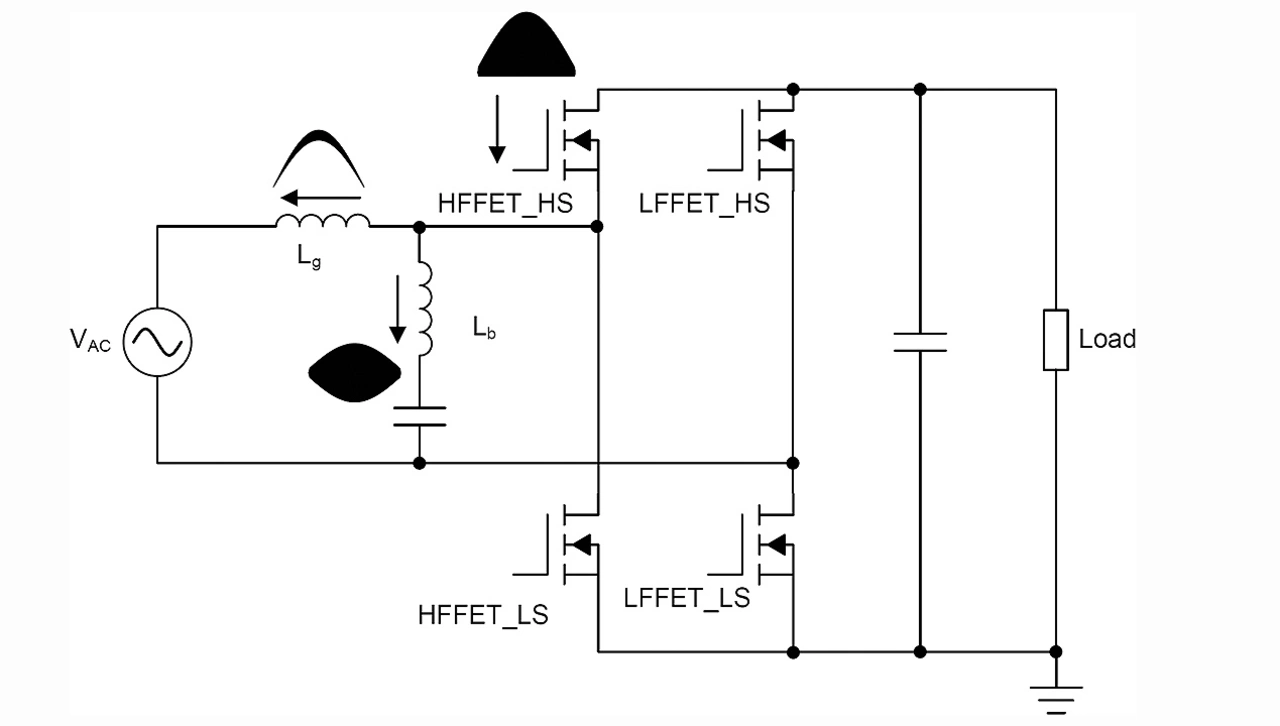

Um die Herausforderungen beim Design der EMI-Filter zu bewältigen, wird die Induktivität der PFC-Schaltung oftmals in zwei Elemente unterteilt (Bild 6).

Der Teil mit höherer Induktivität (Lg) wird mit der Wechselspannungsquelle verbunden, während man den Teil mit geringerer Induktivität (Lb) in einer Reihenschaltung mit einem Kondensator parallel zum Leistungsteil unterbringt.

Die Idee dahinter ist, den hohen AC-Welligkeitsstrom durch die LC-Serienschaltung mit geringerer Gesamtimpedanz fließen zu lassen und die Stromwelligkeit an Lb (mit der höheren Impedanz) und der AC-Quelle zu minimieren. Da die differenziellen Störungen geringer sind, vereinfacht sich das Design des EMI-Filters.

Die sanft schaltende TCM-PFC-Schaltung entschärft zwar die Anforderungen an das Design der EMI-Filter, verursacht im Gegenzug aber einen erhöhten Sensor- und Regelungsaufwand, um das Soft-Switching zu gewährleisten. Eine Abhilfemöglichkeit ist das Hinzufügen eines Stromwandlers, um den Strom-Nulldurchgang zu bestimmen und das Einschalten der FETs entsprechend zu steuern. Da dies in jedem Zyklus von neuem geschieht, werden die MCU-Ressourcen hierdurch allerdings intensiver in Anspruch genommen. Alternativ lassen sich die Ein- und Ausschaltzeitpunkte der FETs jedoch auch anhand der Ein- und Ausgangsspannungen, der PFC-Induktivität und der Ausgangskapazität des FETs bestimmen. An der Drain-Source-Spannung des FET ist anschließend erkennbar, ob das gewünschte sanfte Schalten erreicht wurde: nimmt diese Spannung kein negatives Vorzeichen an, bevor das Gate-Signal ansteigt, schaltet der FET hart.

Bei den FETs in Bild 6 sorgt ein Verlängern der Einschaltzeit des HFFET_HS dafür, dass ein höherer Strom die Ausgangskapazität des HFFET_LS entladen kann, um ein sanftes Schalten zu erreichen. Wird die Drain-Source-Spannung negativ, bevor das Gate-Signal in den High-Zustand wechselt, so schaltet der FET bereits sanft. Durch Reduzieren der Einschaltzeit des HFFET_HS verringert sich der effektive Strom, was den Wirkungsgrad erhöht. Die Einschaltzeit des FET wird hier nicht mehr in jedem Schaltzyklus angepasst, sondern nur dann, wenn nicht mehr sanft geschaltet wird. Das entlastet den Mikrocontroller enorm.

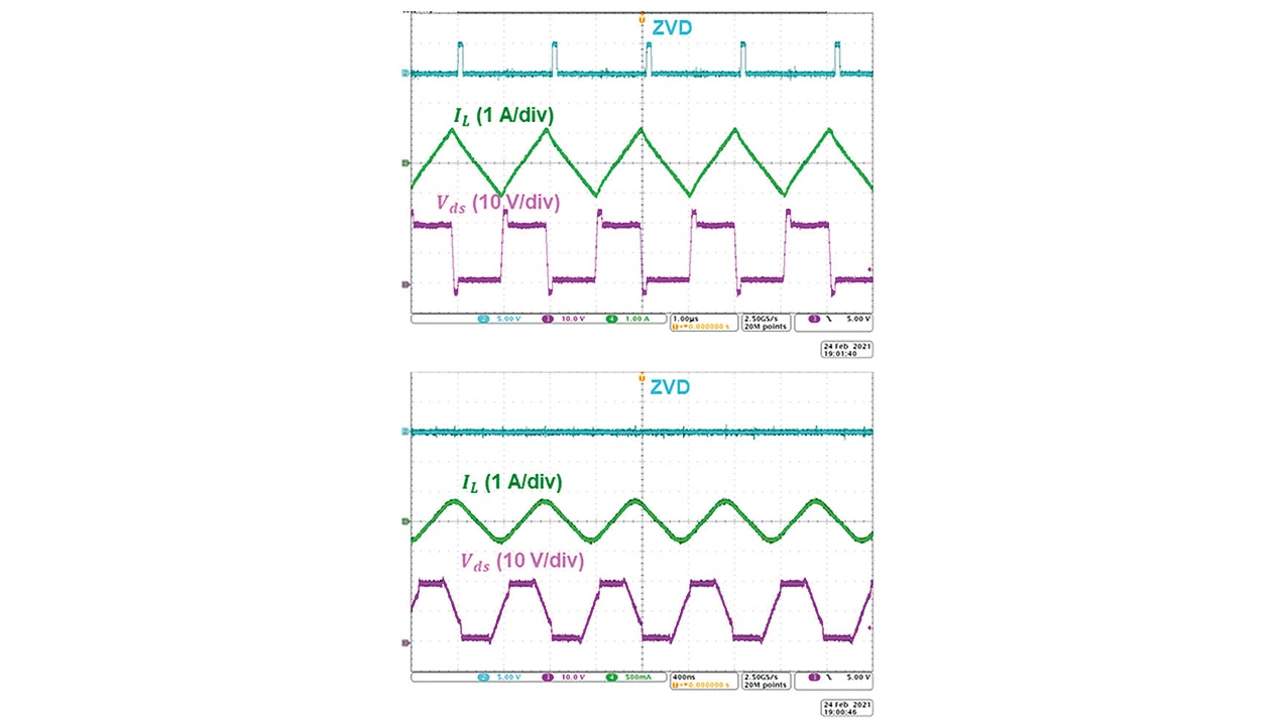

Vereinfachen lässt sich das System durch Integrieren der notwendigen Sensorschaltungen in den FET. Ein Beispiel hierfür ist der LMG3526R030, der neben dem eigentlichen GaN-FET auch den Treiber, Schutzfunktionen und die Funktion zum Erfassen der Drain-Source-Spannung enthält. Sobald der GaN-FET im dritten Quadranten leitend ist, bevor der Kanal leitet, erzeugt der Baustein einen Zero-Voltage-Puls zum Signalisieren des Soft Switchings.

In Bild 7 sind die Verhältnisse mit bzw. ohne Leitung im dritten Quadranten zu sehen. Ein Referenzdesign kommt mit der Nulldurchgangserkennung des LMG3526R030 auf einen Wirkungsgrad von über 99,1 %, was den Innovationen bei den Bauelementen selbst sowie bei den Schaltungstopologien und auf Systemebene zu verdanken ist.

Der Autor

Sheng-yang Yu ist System Manager Power Design Services bei Texas Instruments.