IDTechEx

Quantenpunkte revolutionieren Bildsensoren

Quantenpunkte revolutionieren die Art und Weise wie Bildsensoren arbeiten und dringen mit ihnen in den Consumer-Markt vor.

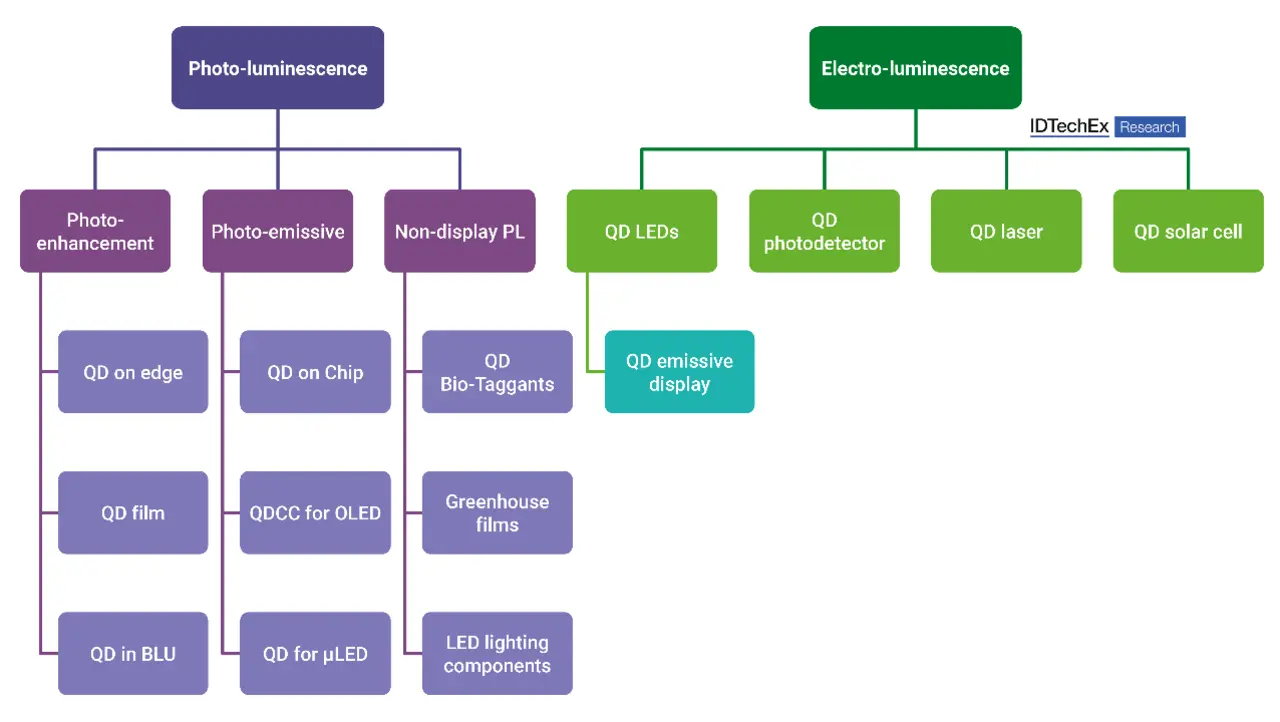

Quantum Dots, kurz QDs, wurden erstmals 1980 entdeckt. Es handelt sich um Halbleiter-Nanokristalle im Bereich von 2-10 nm (10-50 Atome) mit in der Größe abstimmbaren Eigenschaften. Aufgrund ihrer nanoskaligen Abmessungen weisen sie Quanteneinschränkungseffekte auf, die zu erstaunlichen optischen und elektrischen Eigenschaften führen. Sowohl die photolumineszenten als auch die elektrolumineszenten Eigenschaften von QDs können in verschiedenen Anwendungen mit unterschiedlichem Grad an Marktreife eingesetzt werden.

Die Eigenschaften von Quantenpunkten lassen sich über die Partikelgröße, das Material und die Zusammensetzung einstellen. QD-Materialien wie Cd-basierte, In-basierte, PbS-, Perowskite- sowie die neuen CuInS2-, InAs- und ZnTeSe-QDs haben unterschiedliche Bandlücken und damit Absorptions- und Emissionsspektren. Diese Fähigkeit zur Feinabstimmung hat dazu geführt, dass Quantenpunkte ein beträchtliches Anwendungspotenzial haben, vor allem in Displays, Bildsensoren, in der Photovoltaik, in der Beleuchtung und in weiteren Bereichen.

QDs werden bereits in Displays eingesetzt. Eine neue Anwendung sind QDs in Bildsensoren, die in Digitalkameras, Smartphones und vielen weiteren Geräten zu finden sind. Dort wandeln sie Licht in elektronische Signale um, die die Bildschirme ansteuern.

Photodetektoren ließen sich am einfachsten und kostengünstigsten auf Basis von Silizium aufbauen. Für sichtbares Licht wird das auch gemacht. Für Sensoren, im nahen Infrarot (NIR) oder im kurzwelligen Infrarot (SWIR) arbeiten sollen, insbesondere bei Wellenlängen über 1100 nm, ist Silizium allerdings nicht geeignet.

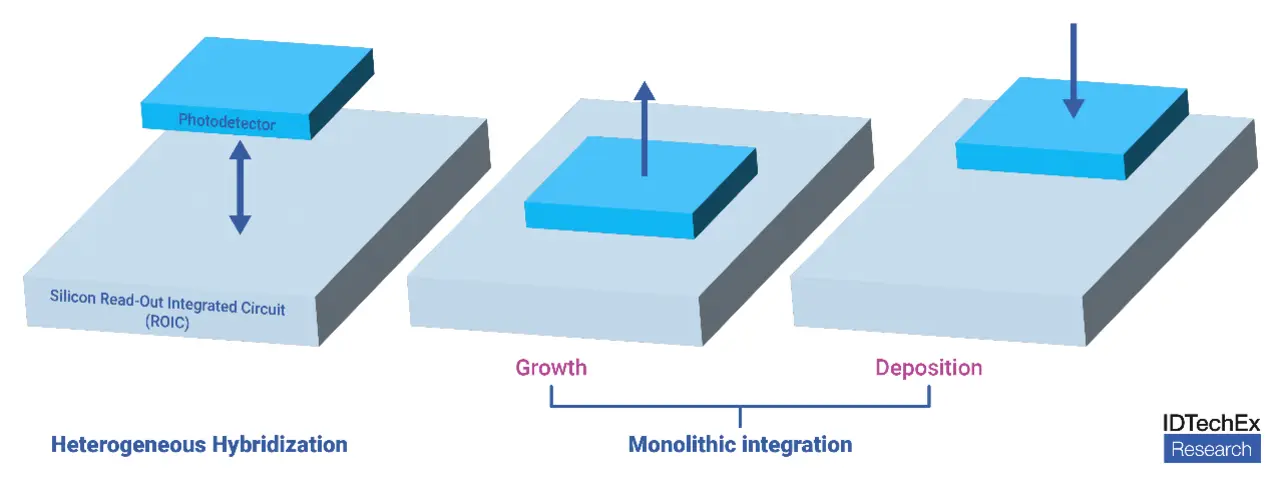

Derzeit werden integrierte Silizium-Leseschaltung Readout-ICs (ROICs) aus Silizium verwendet, während für die Fotodetektoren alternative Halbleiter gesucht werden müssen. Die Kombination von Silizium-ROIC und Photodetektor über die heterogene Integration kann über drei mögliche Wege erreicht werden.

Die gängigen III-V-Bildsensoren auf Basis von Gallium-Arsenid (InGaAs) und HgCdTe werden im so genannten »heterogenen Hybridisierungsverfahren« hergestellt. Es besteht aber auch die Alternative, etwas Germanium auf Silizium-ROIC aufwachsen zu lassen.

QDs bieten nun eine weitere Möglichkeit, weil sie sich in Lösungen verarbeiten lassen. Sie können deshalb durch monolithische Abscheidung direkt auf den ROIC-Schaltkreis aufgebracht werden.

Bleisulfid-QDs (PbS) bieten den Vorteil, dass sie über ein breites Spektrum von Wellenlängen abstimmbar sind, was sie für NIR- oder SWIR-Sensoranwendungen geeignet macht. Eine interessante Möglichkeit ergibt sich, wenn sie mit einem Silizium-ROIC kombiniert werden, um einen hybriden QD-Si-NIR/SWIR-Bildsensor zu bilden.

Diese Integration stellt einen Weg zu hochauflösenden NIR/SWIR-Sensoren auf Siliziumbasis mit kleinen Pixeln dar. Denn dies ist viel einfacher, als InGaAs-Sensoren mit Si-ROIC heterogen integrieren zu müssen. Deshalb lassen sich die QD-basierten NIR/SWIR-Sensoren auf Siliziumbasis viel kostengünstiger fertigen. Das ist nicht nur dort von Vorteil, wo bisher InGaAs-SWIR-Bildsensoren Einsatz finden, sondern auch dazu beitragen, in neue Anwendungsbereiche vorzustoßen.

Mehr darüber lesen sie in der Marktanalyse »Materialien und Technologien für Quantenpunkte 2024-2034: Trends, Märkte, Anwendungen« von IDTechEx.