Fraunhofer

Lebensrettung mit vernetzter Sensorik

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

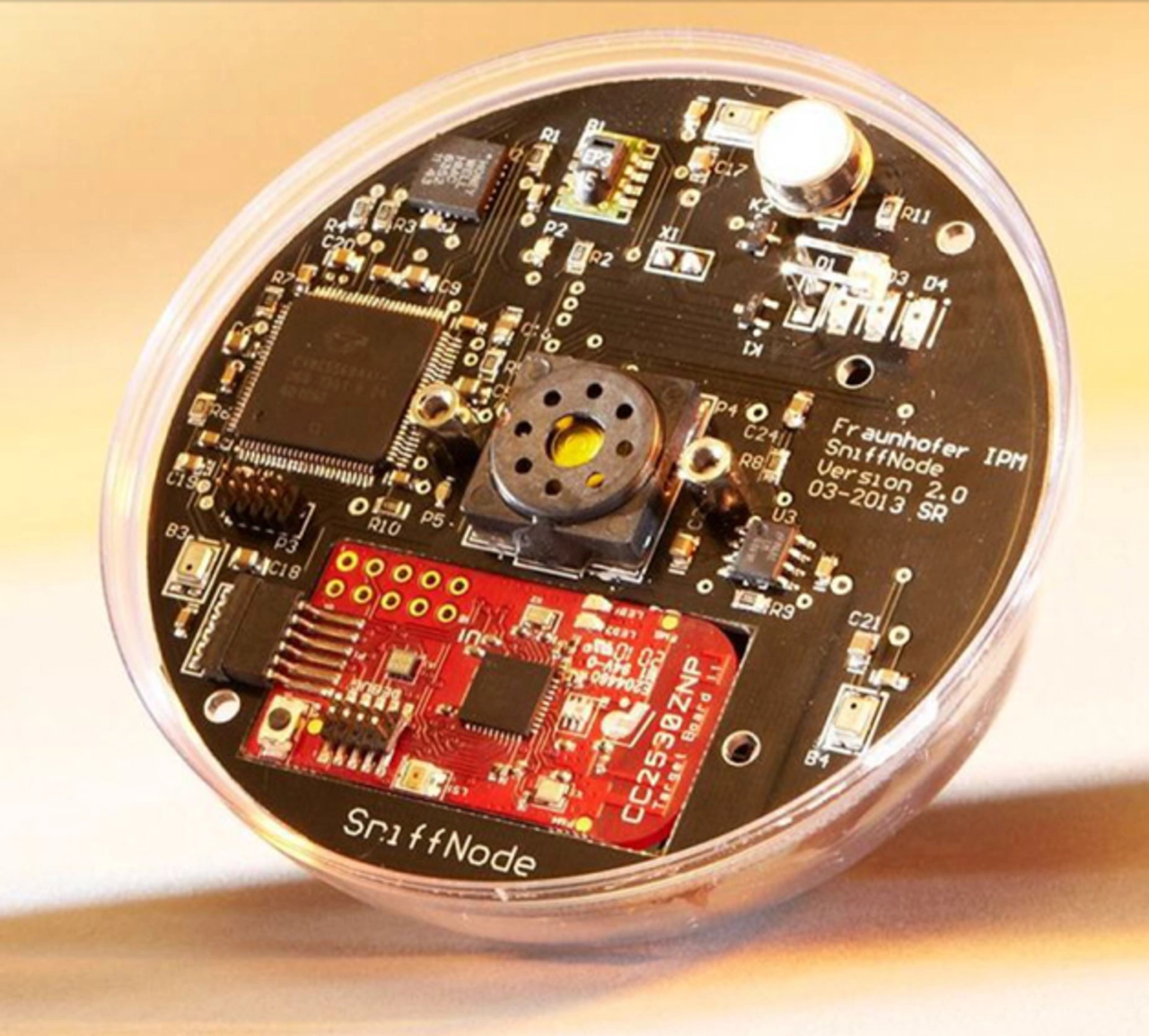

Messkapseln in Kugelform

Die Bauform, die am besten Trümmer und Geröll durchdringt, ist eine Kugel. Die am Fraunhofer IPM in Freiburg entwickelten Sensorknoten, genannt »SniffNode, haben etwa die Größe eines Tennisballs (Bild 5), damit rollen sie leicht in enge Zwischenräume. Werden sie von Robotern oder Drohnen in für Menschen unzugängliche Bereiche hineingeworfen, dann rütteln sie sich hindurch bis weit nach unten. Ein eingebauter Beschleunigungssensor registriert, wenn sie zur Ruhe gekommen sind. Anschließend vernetzen sie sich untereinander mittels ZigBee-Kommunikation.

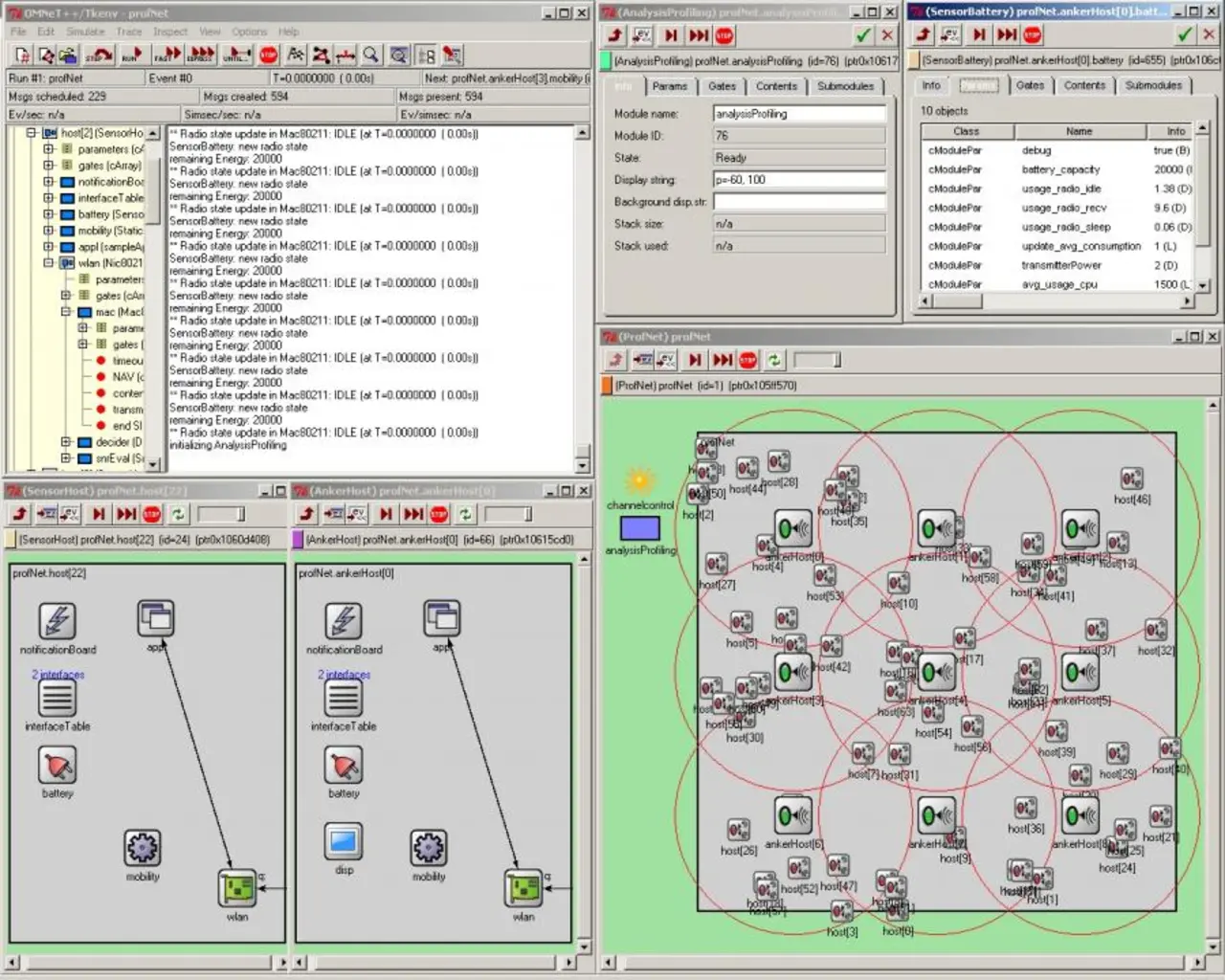

Wichtig ist, dass jeder Knoten sofort seine Position ermittelt. Mittels GPS funktioniert es erfahrungsgemäß innerhalb von Gebäuden schlecht. Man geht deshalb einen anderen Weg. Sie senden über Piezo-Signalgeber akustische Signale im Ultraschallbereich aus, sogenannte Chirps, kurze Impulse mit ansteigender Frequenz, die von den anderen empfangen werden. Diese Form wurde gewählt wegen ihres sehr hohen Signal/Rausch-Abstands, weil im Katastrophenumfeld die Übertragungsgüte oft schlecht ist. Aus den unterschiedlichen Laufzeiten zu den anderen Knoten lassen sich die relativen Entfernungen untereinander und letztlich auch die absolute Position cm-genau bestimmen und auf dem Bildschirm darstellen (Bild 6). Stellt der Beschleunigungssensor eine Bewegung fest, dann läuft die Ortungsmessung erneut ab.

Jobangebote+ passend zum Thema

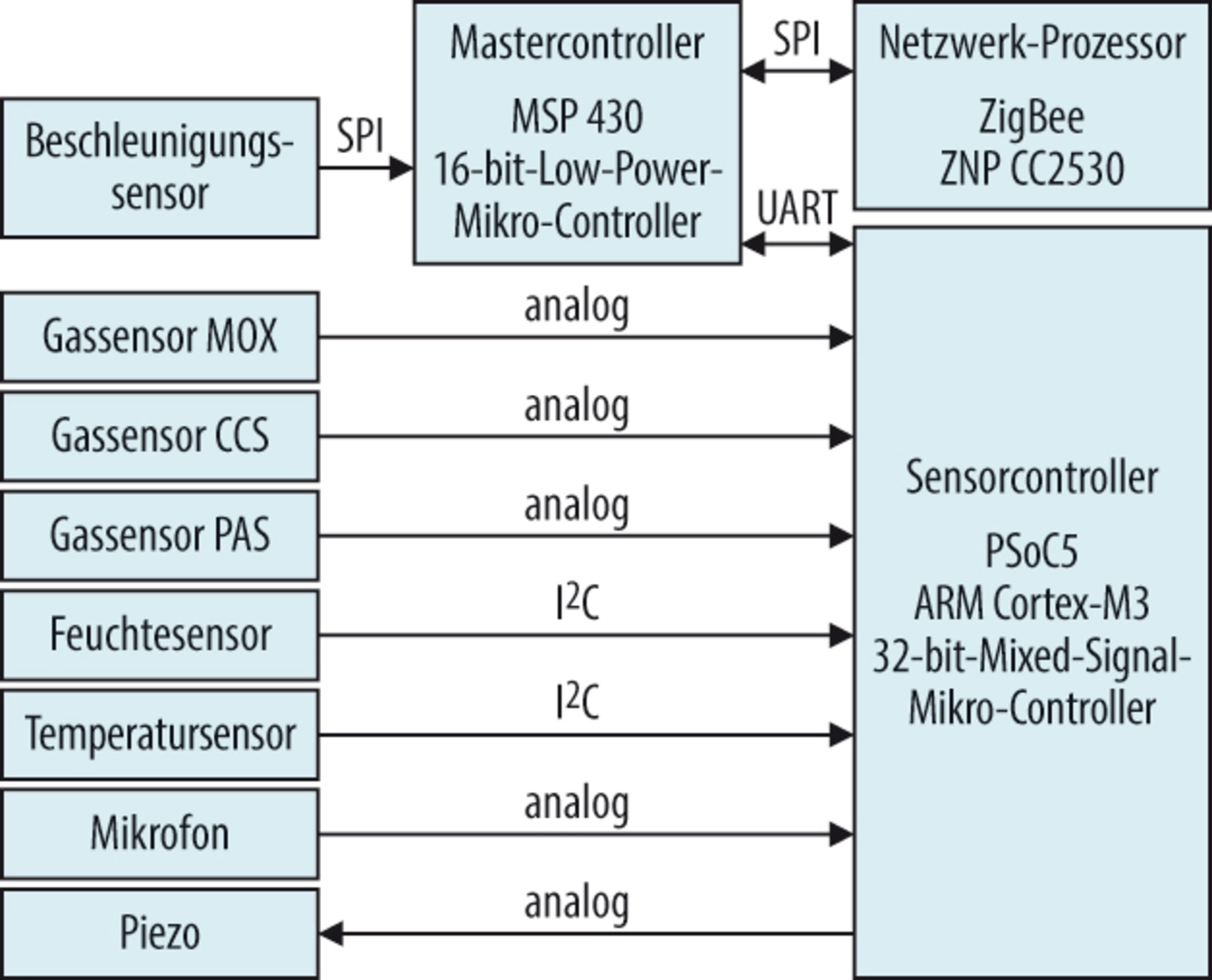

Anschließend beginnt die Messwertaufnahme: vor allem Umgebungstemperatur, Luftfeuchte sowie gefährliche Gase, ferner das Magnetfeld zur Erkennung der Ausrichtung. Bei der Auswahl der Gassensoren bestand die Forderung, dass sie mit minimaler Betriebsleistung auskommen sollen, damit die Batterien lange durchhalten. Außerdem sollten die Kosten möglichst niedrig bleiben, weil sich die Kugeln nach einem Einsatz nicht immer bergen lassen und dann verloren sind. Deshalb kamen hier von den vielen möglichen Sensorprinzipien nur einige wenige in die engere Auswahl, und gerade diese haben keine gute Selektivität. Geholfen hat man sich, indem man drei verschiedene kombiniert hat. Der erste ist ein Metalloxid-Sensor; die auf etwa 200 bis 400 °C aufgeheizte aktive Schicht verändert bei Anwesenheit des zu detektierenden Gases ihre elektrische Leitfähigkeit. Bei Variation der Temperatur ändert sich die spezifische Selektivität; dies lässt sich ausnutzen, um verschiedene Gase auseinanderzuhalten. Kleinst-Bauweise in Form von "Micro-Hotplates" erlaubt einen schnellen Temperaturwechsel. Der zweite ist ein kolorimetrischer Sensor, der bei Anwesenheit des Gases seine Farbe verändert, was mit einer LED und drei Fotodioden mit verschiedenen reaktiven Schichten sehr empfindlich registriert wird. Erfassen lassen sich derzeit NH3, CO und NO2. Ein Sensor für CH4 ist in Planung. Der dritte Sensor ist speziell für CO2 vorgesehen, er nutzt den fotoakustischen Effekt. Ein mit 20 Hz modulierter Infrarotstrahl durchdringt eine mit CO2 gefüllte Kammer. Bei der Absorption entsteht minimale Wärme und dadurch entsprechende Druckschwankungen, also Schall, der sich mit einem Mikrofon messen lässt. Als IR-Strahler dient hier der Metalloxid-Sensor, so wird Energie gespart. Damit lassen sich CO2-Konzentrationen ab 1 % messen, was im allgemeinen ausreicht. Mittels intelligenter Fusion der Sensordaten (inklusive der Luftfeuchte, die die Gassensoren beeinflusst) erhält man für die einzelnen Gase eine hohe Selektivität. Auch Detektoren für radioaktive Strahlung wären bei Bedarf machbar. Bild 7 gibt die Blockschaltung wieder. Das Gehäuse besteht aus extrem schlagfestem Kunststoff.

In der ersten Generation dienen Batterien zur Versorgung. Als die schwersten Bauelemente dienen sie gleichzeitig als Gewicht, um die Kugel immer wie ein Stehaufmännchen auszurichten. Sie halten einige Tage durch, in den meisten Fällen ausreichend. Für später ist auch eine Versorgung mittels Energy Harvesting in Untersuchung, anwendbar in Fällen, wo eine langfristige Versorgung nötig ist, aber zwischen langen Pausen immer nur kurzzeitig gemessen und gesendet wird.

Die zunächst unüberschaubare Menge an Rohdaten einer großen Anzahl derartiger Sensorknoten wird dann mittels geeigneter Algorithmen ausgewertet, so dass am Ende für die Einsatzleitung ein flächendeckender Überblick über die Verteilung von Temperatur und der genannten Gase zur Verfügung steht (Bild 7).

Mittlerweile laufen auf einem TWH-Gelände die ersten Versuche unter realitätsnahen Bedingungen. Zwar wünscht niemand ernsthaft, dass das System zum Einsatz kommen muss; wenn sich aber trotzdem wieder einmal eine Katastrophe ereignet, dann ist man in Zukunft deutlich besser gerüstet als bisher.

- Lebensrettung mit vernetzter Sensorik

- Kooperation im Verbund

- Messkapseln in Kugelform